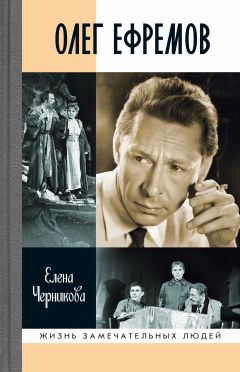

Текст книги "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)

Комсомольский лидер – еще серия картинок. Врач – и ряд белых халатов. И ничего страшного. Актер доволен, публика счастлива: свой человек! Вообще видеть на экране своего чрезвычайно приятно. До какой остроты приятно – понимаешь, когда вот так сядешь перед экраном на год, как я, и пересмотришь советскую жизнь, но в той ее части, где люди общаются. Где разговаривают на обычные темы, покупают кофточки, ловят такси, пишут песни, где быт бытиен и нет причин сходить с ума экзистенциально, с подреберным холодком. Кстати, в «Шофере на один рейс» есть милейшая немая сцена: на трассе у шикарной французской машины отвалилось колесо, мимо идет крошечная советская машинка, за рулем женщина, она видит бедствие, выходит, изучает, зовет своих пассажиров, из ее «москвичонка» высыпается ватага малышей, хватают домкрат и прочее, чинят колесо, машут лапками и отбывают восвояси. Сирано даже в «Шофере» чуть похлопал крылом: герой фильма Петя (Юрий Дуванов) отдает свои песни жениху неверной возлюбленной, собирающейся замуж за другого.

Тайная жизнь

В 1973 году МХАТ ставит переведенную Юрием Айхенвальдом со словацкого пьесу «Соло для часов с боем». Премьера этой комедии (или психологической драмы – в зависимости от источника) на родине драматурга состоялась только в 1972 году – опять про современников. Действующих лиц немного, исполнители – из великих мхатовских «стариков»: Алексей Грибов, Виктор Станицын, Марк Прудкин, Михаил Яншин. Согласно легенде, ради мира на мхатовской земле Ефремов вместе с режиссером-стажером Анатолием Васильевым сделали спектакль-жест, чтобы старики знали, как он любит и уважает их. Спектакль имел успех – во МХАТ начал возвращаться зритель.

Старики довольны, а Анатолий Васильев начался как режиссер именно с этого спектакля. Удивительное чутье было у Ефремова, если посмотреть на все чудеса года: нашел Васильева (никто не знал еще, что в 1987 году тот создаст легендарный театр «Школа драматического искусства»), «стариков» обаял, Заградника отыскал – да так ловко, что пьеса села на театр, как ладно сшитый по случаю костюм. Великая актриса Ольга Андровская, ровесница Художественного театра, ездила играть из больницы, на время спектакля уходя от тяжелой хвори. Ей оставалось жить полтора года, пани Конти – ее последняя роль.

Теперь уберем легенду в сторону и посмотрим на даты. По справочникам выходит, что пьесу Заградник написал в том же 1973 году. Видимо, она чудесно написана дважды – в 1972 и 1973 годах, а потом каким-то сверхъестественным образом перепорхнула в СССР и быстро проникла не куда-нибудь, а во МХАТ, причем в его юбилейный год: театру исполнилось 75 лет. Ефремов и юбилейные подходы к снаряду – главлиту, министрам, системе в целом – это прекрасная тема о том, как важно знать свое время и пользоваться его подсказками. «Соло» имело несколько премьер в Европе. Первая сценическая версия была выпущена в Братиславе 21 мая 1972 года, затем в Прешове, потом в чешском городе Острава, осенью в Венгрии, а через год в Москве.

Скорость движения пьесы к границам СССР вкупе с нервозностью датировки в советских источниках объяснимы, если обратить внимание на имя переводчика и указание, что перевод авторизованный. Значит, он прочитан и одобрен автором оригинала – выходит, автор-словак читал по-русски. Кто же это успел и взять пьесу у автора, и найти переводчика (невыездного), и авторизовать перевод, и поставить спектакль, обнаружив в стажере А. Васильеве будущую звезду режиссуры? История с прославленным спектаклем, прошедшим на мхатовской сцене 179 раз, позволяет предположить, что за судьбой Айхенвальда Ефремов так или иначе присматривал почти полвека – с 1964 года, с первой постановки «Сирано» в «Современнике» до последней в жизни работы Ефремова. Ею тоже стала постановка «Сирано» в том же переводе.

Кроме уважения к Айхенвальду был, возможно, у Ефремова замысел: отметить свои симпатии к Чехословакии, события в которой прогремели ровно пять лет назад, в августе 1968-го. О. Н., обворожительно улыбаясь, сказал в телеинтервью, что пьеса и для нас актуальна, а потребительство, знаете ли, это плохо. (О потребительстве в 1973 году говорить было рано, до его старта оставалось двадцать лет, а покуда оно проживало только на загнивающем Западе, но чутье художника – и так далее.)

Весной 1973 года в Советском Союзе проходил фестиваль чехословацкой драматургии. Привезли 34 пьесы чешских и словацких авторов, предложили советским театрам для постановок. МХАТ – будто бы «с колес» – выбрал пьесу Освальда Заградника. Профессор Л. П. Солнцева вспоминает: «Замысел постановщиков требовал от автора некоторого уточнения характеров молодой пары, и Ефремов попросил меня присоединиться к работе Заградника с переводчиком и режиссером. Несколько дней мы трудились с упоением, строка за строкой, выверяя каждое слово. Мне было приятно ощущать себя, как специалисту по чехословацкому театру, полезной в этой филигранной работе. Дело в том, что талантливый литератор Ю. Айхенвальд не знал словацкого языка и делал перевод пьесы с подстрочника, Васильев был глубоко погружен в ее материал, но не понимал по-словацки, а Заградник не мог прочувствовать все тонкости русского языка. Вот где можно было ощущать диалог национальных культур». И, добавим, диалог талантов – автора пьесы, ее переводчика и будущего режиссера.

Моя версия: тайная жизнь Олега Ефремова, незаметная глазу, не охваченная журналистами, существовала всегда, и уж точно не романы с женщинами составляли ее основу. О его женщинах никто ничего не мог знать наверняка, разве что работники загса, регистрировавшие его браки, разводы и рождение детей. В остальных случаях, включая так называемые общеизвестные, всё – слухи, наблюдения, мемуары современников, – основано на догадках, сделанных каждым в меру своей насмотренности, а это, увы и ах, не документ. Сам герой-любовник говорил, что всех любит, и все – его жены. А кто именно и когда – ни слова никому.

К тайной жизни Ефремова я – пускай субъективно – отношу в первую очередь пять позиций: трепетное отношение к Юрию Айхенвальду как литератору и личности; дружбу и разрыв с Виталием Виленкиным; деятельность на посту народного депутата СССР, пьесу «Сирано де Бержерак» и еще одно, но это позже. Эти станции – Айхенвальд, Виленкин, депутатство в последние годы СССР и Сирано как символ – дают более объемное представление об Олеге Николаевиче как человеке. Другая получается картина. Не та, что из его медиаобраза. Совсем не та.

* * *

С 27 (возможно, 24-го или 25-го, даты разнятся даже в соседствующих документах, в одной и той же папке; разнобой нередкий, но странный) февраля по 20 марта 1977 года Ефремов и Михаил Рощин были в США. Их отчет о поездке звучит как песня: «Поводом для нашей поездки, как известно, была постановка спектакля “Валентин и Валентина” в АКТ Сан-Франциско». Естественно, говорилось про реалистическое искусство, достойно представленное МХАТ в Америке. Для каждого из визитеров имелся план-задание, включая посещение Голливуда – но в конце, после лекций и других выступлений.

О спектакле «Медная бабушка» пресса писала, конечно, мемуаристы тоже – это в доступе, тут не нужен романист-исследователь. Мне интересны слова автора пьесы Леонида Зорина о спектакле, на который 7 декабря 1975 года он отправил, как в разведку, «главную интеллектуальную силу эпохи», сына Андрея Зорина, и в своем письме цитирует его письмо. Я процитирую абзац, который, видимо, так уютно лег на душу Олега Николаевича, что он на письме сделал простым карандашом пометку «В мою папку. Ефремов»: «Театр забит был совершенно и стояли всюду, даже в проходах. Слушают превосходно, реагируют точно, тишина идеальная <…> контингент зрительский я отношу к наиболее отчетливому завоеванию Ефремова. Зритель явно уже не случайный, знающий, на что идет и что хочет получить».

К словам сына старший Зорин добавляет любопытную мысль, что в спектакле, видимо, есть «вечный заквас, с чем тебя и поздравляю». Выражение «вечный заквас» никогда прежде мне не попадалось, но, стало быть, им пользовались умные люди для выставления некоторой планки. Действительно, если заквас вечный, то случилось. Есть результат. И только в конце письма Зорин пишет о том дерьме, которым его окатили в журналах, как его пьесу выгнали из «Театра» (напомним, это было в 1972-м) и как «вахтанговцы предали с живостью необыкновенной». История с предательством темна, но настроение понятно, «и не знаешь куда деваться, хоть и не виновен ни в чем».

В те же годы мощно растет объем народных эпистол худруку Театра, и всё не процитируешь, но там, поверьте, хорошие люди, грамотные (все запятые на месте, а я это люблю даже в поспешных личных записках) и крайне понятливые. Ефремов действительно взял зал. Он победил недоверие и снял тему кто ты такой.

– По некоторым намекам, сделанным вами в печати, я пришла к выводу, что вы, Олег Николаевич, больше доверяли зрителям обычным, не специалистам, а театроведам – меньше. Сравнивали театроведов с музыковедами в пользу последних…

– Не совсем так; доверие или недоверие – понятия из эмоционального регистра. Полезность та или иная, разумеется, есть. Я имел в виду партийное руководство театром, которое входило в театроведение и пропитывало стиль разборов и оценок. Я догадываюсь, что вы имеете в виду предисловие к Ершову, «Режиссура как практическая психология», золотой фонд режиссерской мысли. Исключительно полезная книга.

– Ваши сложные чувства к театроведам так впаяны в контекст, что даже из наших дней слышно, какие волны ходят под поверхностью. Вы написали: «Очень бы хотелось, чтобы театроведы тоже ее прочитали и поняли, что они по сравнению с критиками других искусств, может быть, несколько отстают. Они в своих работах не всегда учитывают специфику театрального искусства. Музыковед, разбирая музыкальное произведение, кроме разбора идейного содержания, определения темы произведения, обязательно говорит и о специфических особенностях, то есть говорит о построении гармонии, о звучании; критик, оценивающий живопись, говорит о цвете, о линиях. Мне думается, что и театровед должен разбираться в “материале” театрального искусства. В данной книге он может многое в этом смысле почерпнуть». Это как же? Театроведы должны разбираться? Что случилось, что вы им советуете позаниматься делом с книгой П. М. Ершова в руках?

– Судьба не каждый день, уверяю тебя, посылала мне единомышленников. И я радовался необыкновенно, когда находил их – в книге или в жизни. Это одна из самых болезненных утрат – единомышленники. Я так и написал: «Как у всякого режиссера, в голове у меня постоянно живет спектакль, который я сейчас ставлю, и вот постепенно я стал, сам того не замечая, делать заметки, совершенно не имеющие прямого отношения к предисловию. Отвлекаясь от прочитанного, мысленно проверяя положения книги, я вовлекся в работу над спектаклем. Я замечал себе, что эту сцену я выстраивал неверно, что “инициатива” должна принадлежать другому действующему лицу, записывал, что в другой сцене мы с актрисой упускали решение “соотношения сил” и от этого сцена не получалась, что в следующей сцене все дело не в том, что персонаж выдает информацию, а в том, что он ее должен добывать, и т. д. и т. п. Я работал над спектаклем, поверял его теми закономерностями взаимодействий, которые систематизированы в книге П. Ершова». Были у меня свои… театроведы, которым эту книгу, разделенную на цитаты, следовало бы развесить плакатами по всей квартире.

В телефильме 1977 года «Встречи с Евгением Евстигнеевым» Ефремов говорит об этом актере, давнем своем соратнике и друге: «С ним работать очень интересно – во всяком случае, тому режиссеру, который не хочет видеть на сцене только свои подобия, а наоборот любит актера и ждет от него чудес». Точные акценты в простых словах – что-то любит, что-то не принимает – и все понимают, что у человека и гражданина Евгения Александровича есть позиция. И у человека и гражданина Ефремова она есть. Сделано интонацией, мимикой, взглядом, а на дворе 1977 год, юбилей революции, чихнуть лишний раз нельзя. А играть надо, репертуар нужен. Актеры становятся многоэтажными матрешками. Ничего не говоря, говорят все, а из-под слоя светится слой, и еще.

Горяев-Евстигнеев в фильме Зархи «Повесть о неизвестном актере» (1976) пророчески говорит: «В России надо жить долго – многое увидишь». Вообще на авторство этой фразы стоит очередь, но первоисточник, кажется, именно там. До юбилейного года они – и Евстигнеев, и Ефремов – дожили в славе и дружбе, хотя в 1990-м Евгений Александрович из МХАТ все же уйдет и проживет после этого недолго…

В том же 1977 году к 50-летию О. Н. в театре прошел вечер, на котором выступил выпускник Школы-студии МХАТ В. Высоцкий. Он спел по случаю сочиненную песню, имевшую громадный успех у зала:

Мы из породы битых, но живучих,

Мы помним все, нам память дорога.

Я говорю, как мхатовский лазутчик,

Заброшенный в «Таганку», в тыл врага.

Теперь в обнимку, как боксеры в клинче,

И я, когда-то мхатовский студент,

Олегу Николаевичу нынче

Докладываю данные развед.

<…>

В свой полувек Олег на век моложе –

Вторая жизнь взамен семи смертей.

Из-за того, что есть в театре ложи,

Он может смело приглашать гостей.

Артисты мажутся французским тончиком,

С последних ярусов – и то видать.

А на Таганке той партер с балкончиком,

И гримы не на что им покупать.

Подчас репертуары совпадают:

И тут, и там умеют брать нутром.

Они гурьбой Булгакова играют

И Пушкина, опять же впятером…

Овация не смолкала долго: сам Высоцкий пел самому Ефремову адресную песню на 50-летие. Личный юбилей вскоре сменился мхатовским 70-летием. У него всё рядом: свое и мхатовское, семь-восемь, так уж родились. Кстати, за день до него свое 60-летие отметил Юрий Любимов, что Высоцкий, конечно, тоже не оставил без внимания:

Шагают роты с выкладкой на марше.

Двум ротным ордена за марш-рывок.

Всего на десять лет Любимов старше,

Плюс «Десять дней», да разве это срок?

Но главным событием 1977 года для страны и СМИ стало, конечно, 60-летие «Великого Октября». По этому случаю МХАТ поставил пьесу А. Гельмана «Обратная связь», с готовностью замеченную прессой. По этому поводу «Литературная газета» неспешным очерковым манером описала, как теперь говорят, бэкстейдж, пытаясь изловить, как тоже теперь говорят, инсайдерскую информацию. Материал – статья Григория Цитриняка, вышедшая 5 октября – настолько точно подает степень интереса к жизни МХАТ в обществе, что я воспроизведу его почти полностью:

«Заседание парткома продолжается?

Два года назад на экраны вышел фильм “Премия”, снятый по сценарию Александра Гельмана и удостоенный затем Государственной премии СССР. Миллионы зрителей познакомились и со сценическим вариантом “Премии”, поставленным в десятках советских и зарубежных театров. Теперь – новая работа драматурга. Несколько дней назад корреспондент “ЛГ” побывал во МХАТе, где заканчиваются репетиции спектакля “Обратная связь”.

Иннокентий Смоктуновский, исполнитель одной из главных ролей в новой пьесе Александра Гельмана, до начала репетиции молча сидел на сцене, о чем-то думал, потом, словно очнувшись, спросил:

– Когда премьера?

– Генеральная – одиннадцатого, – ответил Олег Ефремов, постановщик спектакля.

– Ноября? – спросил артист.

– Октября…

– Октября?!. – удивился Смоктуновский.

– На пятнадцатое уже проданы билеты… – улыбнулся Ефремов.

Тверской бульвар. Новое здание МХАТа. Пустынный, задернутый холстом партер, темнеет только пяток кресел в десятом ряду, по соседству с режиссерским столиком…

По паутинкам проводов, как пауки, проворно подымаются прожектора, еще мгновение – и они уставятся горящими глазами на необычную декорацию – восемнадцать кубов, повернутых ребрами к зрителю. Приземистые у рампы, они вырастают до семи метров в последнем, шестом ряду у задника. Получается “амфитеатр кубов”. На них-то и развернется действие…

Всего неделя, как репетиции вынесены на сцену; говоря театральным языком, декорации еще не обжиты, еще возникают споры, на каком из восемнадцати кубов играть.

Смоктуновский. Вы были вчера на куб правее и выше.

Невинный (взобравшись “правее и выше”). Даю что угодно – не здесь!

Ефремов. Не надо спорить, братцы: вчера был вариант, когда играли на десятом и одиннадцатом кубе. Потом от него отказались, а у вас это запало в душу.

– С известным художником из Чехословакии Й. Свободой мы перебрали много вариантов декораций, полгода ушло, пока нашли, что искали, – говорит Олег Ефремов. – Вначале нагородили кабинеты, которые разворачивались, ездили туда-сюда… Но потом решили сделать более условную декорацию, и в ней оказалось все – и площадки стройки, и кабинеты, и простор для самых широких поисков.

– “Ритм декораций” потребует аналогичного ритма спектакля?

– Во всяком случае, я бы хотел, чтоб они совпали.

Как велика разница между вариантами пьесы, которые ставят МХАТ и “Современник”? – спросил я драматурга Александра Гельмана.

– Она есть, но не очень существенна, – отозвался Гельман. – В мхатовскую постановку я ввел новых действующих лиц, в частности, трех “толкачей” – этих детей несбалансированного планирования. Пьесу пришлось несколько перемонтировать из-за очень интересной декорации. Кроме того, замысел режиссера и конкретные исполнители потребовали некоторых изменений в тексте ролей.

– Как связаны между собой “Премия” и “Обратная связь”?

– В “Обратной связи” исследуется, как субъективные и объективные ошибки могут порождать такие истории, как, скажем, та, что положена в основу сюжета “Премии”. То есть, грубо говоря, рассматриваются те же проблемы, но на другом уровне управления.

– Как вы объясняете термин, вынесенный в заголовок пьесы?

– По опыту газетной работы я хорошо знаю, что вскрытию всяких хозяйственных неполадок часто предшествуют какие-то сигналы с мест – как говорят, снизу. И руководитель должен уметь не только отдавать приказы, но и прислушиваться к мнению рядовых работников. Это и есть обратная связь. Если она существует, любой организм – в том числе хозяйственный – функционирует правильно. Если она нарушена, тогда дело плохо.

Так и здесь: еще за год до событий, о которых идет речь в пьесе, рядовой инженер писал о неблагополучии на стройке; в силу ряда причин – беспринципности, местничества и прочих – сигнал не был услышан, можно даже сказать, что кое-кто не захотел его услышать. Это один круг вопросов. Есть и другой: как отдельные компромиссы, неразумные поступки, умножаясь, интегрируясь, приводят к очень печальным последствиям.

Мне кажется, ошибки, так сказать, диалектичны: развитие не может происходить “без сучка и задоринки”; но, как ни парадоксально звучит, ошибки нам тоже помогают, если своевременно, всесторонне, подробно, беспощадно их суметь проанализировать, чтобы извлечь драгоценные уроки. Не только во имя настоящего, но и во имя будущего. Ибо есть прямая связь между тем, чему учит жизнь, и уроками, которые мы извлекаем…

Еще не хватает реквизита…

Вот Невинный, утвердившись наконец на одном из кубов, снимает телефонную трубку и набирает номер; раздается звонок… и больше ничего не раздается – молчит абонент.

Невинный. Зимин, снимай трубку – говорить с тобой хочу!

Зимин (страдальчески морщась). У меня телефона нет…

Ефремов. Говори в кулак!..

В проходе перед десятым рядом – столик, на нем небольшой пульт с телефонной трубкой и пятью кнопками; под двумя таблички – “помреж” и “свет”. При мне на “помрежа” Ефремов не жал, зато в “большой моде” были “свет” и невидимый миру Игорь; то и дело слышалось: “Игорь, дай Смоктуновского!” – и в артиста бил сноп света, – или: “Игорь, гаси Евстигнеева!.. Да не контровой гаси – портретный!” – и тогда оставался один верхний “паук”, высвечивая лишь силуэт актера…

Сейчас, когда до премьеры осталось не так много времени, суфлер ревниво следит, чтобы при любой репетиции проговаривался весь текст – для памяти – от первого до последнего слова, поскольку текст некоторые знают пока “не так, чтоб очень”.

– Теперь можем поговорить, – Ефремов садится рядом и молча смотрит, как, погаснув, медленно спускаются по кабелям прожектора.

– Пожалуйста, несколько слов о пьесе…

– Вначале об авторе. Мы знаем, как ответственно писать произведения, развивающие, по выражению Станиславского, общественно-политическую линию в театре. Автор должен хорошо знать, о чем пишет. Мало того, должен быть активно заинтересованным человеком. Активно – понимаете? – заинтересованным. Чтоб все, что происходит вокруг, становилось его радостью и его болью. Вот Гельман – как раз один из наших общественно активных драматургов. К тому же он великолепно знает, о чем пишет.

В новой пьесе Гельман продолжает линию, начатую в “Заседании парткома”, – говорит о людях, которые, видя какие-то недостатки, хотят вмешаться и поправить положение. Это не всегда легко, иногда даже связано с риском для личного благополучия, – тем больше уважения внушают к себе такие люди.

В ситуации, предложенной драматургом, мы не хотели называть конкретных виновников ошибки, допущенной на стройке, не хотели давать готовых решений – пусть сам зал решает. Но, я думаю, зритель поймет, что правы наши герои – секретарь горкома (его играет И. Смоктуновский) и секретарь обкома партии (А. Попов). Эти актеры выбраны на роли не случайно – в их индивидуальностях, так сказать, “заложено” интеллектуальное, интеллигентное начало. Дело еще и в другом. На нынешнем этапе строительства социализма нельзя быть “руководителем вообще”. Эпоха научно-технической революции требует квалифицированного, конкретного руководства, знания дела в деталях. Сейчас нужен иной, чем, скажем, двадцать лет назад, уровень руководства, другая культура его. И пьеса именно это утверждает. Утверждает через главных своих героев – партийных руководителей, которых играют Смоктуновский и Попов.

– А вот вы спросите Иннокентия Михайловича, что он думает о своей роли, – сказал режиссер, заметив подсевшего к нам Смоктуновского.

– Могу ответить, – отозвался тот. – В театре я впервые играю партийного работника. Не скажу, что это легче, чем играть Чацкого или князя Мышкина. И те и другие – борцы не только за человека, но – в первую очередь – за человека в человеке.

– Неуже-ели нет разницы? – удивленно протянул Ефремов.

– Конечно, разница есть, и огромная: другая эпоха, другие люди, иной нравственный потенциал общества… Проблемы, которым посвящена пьеса, что называется, животрепещущи – мы каждый день читаем о них в газетах, слышим по радио. Они не только современны – злободневны. Поэтому и средства выявления образа должны быть просты и узнаваемы; мы ведь играем сегодня, сейчас… Но знаете, актеру лучше играть, чем объяснять, что он хочет сделать…

– Это-то верно… – согласился Ефремов…

Я ушел из театра и все вспоминал, как Ефремов на репетиции ходил на сцене между кубами, смотрел, слушал, мял в пальцах незажженную сигарету, нежданно врывался в диалог. И в конце каждый раз повторял, как заклинание:

– Братцы, ищите характеры! Без них – пропадем…

…Так было на многих репетициях, так было и первого октября – в день пятидесятилетия народного артиста СССР Олега Николаевича Ефремова».

Сегодня этот птичий язык советской прессы уже мало кому понятен – а тогда по тончайшим оттенкам слов знатоки могли провидеть в нем изменения «генеральной линии» и даже судьбу отдельного человека. У Ефремова с судьбой, судя по всему, было нормально: для власти он свой, парень в кепочке, хоть и ставит «острые вопросы», но в рамках дозволенного. И спектакли у него правильные – про заседание парткома. Не то что у Любимова, который тоже пытался «играть в революцию» с его «Десятью днями» (изящно упомянутыми Высоцким). В том же 1977-м он поставил не что-нибудь «датское», а опальных «Мастера и Маргариту» – к восторгу публики и гневу «руководящих товарищей». А вот «Обратная связь» во МХАТ восторга не вызвала (разве что у придворной прессы). Вопреки желаниям и усилиям О. Н. его Театр терял темп, терял современников.

* * *

27 декабря 1978 года Ефремов выступает на юбилейном вечере в связи с 80-летием МХАТ и вручением ему ордена Октябрьской Революции. Ему приходится соединять времена со словами – и вот целая речь о вкладе основателей театра и лично Саввы Морозова (построившего в 1902 году на свои деньги здание в Камергерском переулке) в революцию. Понятно, дают орден Октябрьской Революции, значит, надо говорить о ней. Но речь подернута каким-то стилистическим илом, до боли знакомым всем, кто помнит те годы – пойди пойми, что он думает в тот момент на самом деле. Цитирует Ленина (уместно, но не сразу, а на странице 4, когда уже проговорил минут восемь-девять: «Если есть театр, который мы должны спасти из прошлого во что бы то ни стало, – это, конечно, Художественный театр»). На шестой странице уже и цитата из Брежнева, сказавшего на XXV съезде КПСС об искусстве что-то правильное.

Как хорошо знал Олег Ефремов общество, в котором жил и творил! Как точна стилистика официального выступления! И как ловко он вворачивает исторические примеры: «Неслучайно такой последовательный критик МХАТ, как известный в свое время критик Кугель с нескрываемым раздражением писал, что Художественный театр настолько “понижает подмостки до уровня зрительного зала”, так приближает свое искусство к публике, что актер может обменяться со зрителем рукопожатием. И надо прямо сказать, что Художественный театр всегда гордился своей тесной связью со зрительным залом», – ловко переворачивает мысль воскрешенного по случаю Кугеля, абсолютно неведомого партийным боссам, хитрован Олег Ефремов, абсолютно боссам известный. Так что пусть послушают про Кугеля Александра Рафаиловича, знаменитого в свое время театрального критика… почившего за полвека до страстной речи Ефремова. Тут еще надо представить выражение лица народного артиста Ефремова, выплевывающего фамилию «Кугель». Да после такого кугеля все начальники понимают всё! Кстати, сам лично Кугель обожал МХАТ: «Актерское дело, нужды, актерское горе, актерские организации – все это меня захватило…»

В том же 1978 году О. Н. трижды снимается в кино (как он это всё успевал?): «Когда я стану великаном» (Сергей Константинович, представитель гороно), «Комиссия по расследованию» (главный конструктор Жолудов) и «Последний шанс» (грузчик-пьяница Михаил Иванович Горохов). Тут будьте внимательны с 49-й минуты. На 52–27 глаза крупно – скорее, зеленые. Фразу о том, что нельзя силой заставить человека быть хорошим, он произносит вполне сочувственно – а фраза-то, по сути, антисоветская. Перед тем показывает Наденьке (Марина Левтова) грамоты Славика, его сына. У них философский разговор – насилие идет от насилия, а добро от добра. Но распускать детей нельзя. И что же делать?

Курит на ящиках – «дядь Миш, давай ящик!». Из текста обращения коллектива к Славе: «И если ты, подонок, сам не уйдешь…» Герой Ефремова приходит в училище подшофе – поговорить, толкнуть речь перед коллективом: «Детки! Цветочки жизни нашей, черт бы вас побрал…» Пытается петь с детьми «Елочку» и водить хоровод, но долго они не выдерживают – и в него летит картошка. Сын видит это и бьет обидчику морду. Ефремов напоследок, уже ничего не соображая: «Детки! Жалейте друг друга!» Славку уводят и увозят, уже стриженого, в милицейской машине. Но он отомстил. И запредельная финальная сцена, где мастер Ершов (Андрей Мартынов) едет на зону, чтобы стать мастером в колонии, где отбывает срок Славка. Хотя в начале фильма тот же Ершов высказывается против приема малолетнего нарушителя в образцовое ПТУ. Настоящий герой здесь – он, а Горохов-Ефремов вызывает у зрителя лишь презрительную жалость: хороший человек, но без стержня, вот и свою жизнь испортил, и сына чуть не погубил. Хотя есть надежда, что того исправят, выведут на светлый путь такие активисты, как Ершов и милая девочка Наденька.

По-моему, О. Н. выбирал роли, где можно сказать то, что не каждый день удается сказать в не-игре. Хотя в десятках интервью успел радостно сообщить доверчивым журналистам, что в кино другая ответственность и тут он отдыхает. А поверить в отдых легко, когда грузчика, разведенного, пьющего и философствующего дома на металлической одноместной кровати с панцирной сеткой, играет главный режиссер МХАТ. В этом учреждении умеют играть. Всех на свете переиграли.

* * *

Ух! Наконец-то. Нашла о фиксации. Искала, кто придумал записывать репетиции, а кто потом сделал такую запись особым жанром. (Я читала: на днях во Франции выпустили аудиодиск с записями репетиций известного режиссера; я подумала: тиражировать бэкстейдж – это скармливать профанам крошки от сакрального, чтобы поверили в искренность и расстались с деньгами.)

«Директору Музея МХАТ

тов. Кабанову П. П.

Ознакомившись с работой сотрудника Музея МХАТ О. Д. Полозковой (запись спектакля “Чайка” по мизансценам), считаю, что эта работа, сделанная на основе записи репетиций и первых спектаклей, театру нужна.

Такой опыт фиксации стоит продолжить, научив этой работе помощников режиссеров.

Главный режиссер МХАТ

Народный артист СССР О. Н. Ефремов

10 января 1983 года».

Тонко подметил Анатолий Смелянский: «В записях репетиций… разборы сцен, ситуаций, характеров героев причудливо переплетаются с мотивами раскола и раздела. Ефремов может начать репетицию с рассказа о том, что он только что был у Лигачева и тот предлагает не делить труппу, а просто сократить половину артистов. В другой раз в репетицию вторгаются примеры мхатовских собраний. “Ты не играй просто кокетливую актрису, – советует режиссер Ирине Мирошниченко, – кокетство у тебя и так есть. Пробейся к серьезности в самой себе, к драматизму. Вот когда на партсобрании Доронина выступила с “отлупом”, чтоб тебя в партию не принимали, ты в ответ говорила так глубоко, без всякого кокетства и слезы. Вот такие неожиданные вещи надо искать”. Каждый день он сопрягал пьесу с тем, что происходит в стране».

В стране между тем происходили вещи не очень приятные, но на поверхности пока все было гладко. Газеты по-прежнему воспевали советскую утопию, мало заботясь, что слово это (означающее, строго говоря, «нигде») сэр Томас Мор изобрел еще в 1516 году – давненько. Остров мифов, утопия единомыслия, ад и яд современничества… Мне постоянно приходили на ум напряженные сочетания этих слов. То есть я верю, но погружаясь – ужасаюсь. Потом разъяряюсь, когда из статьи в статью о Ефремове кочуют «Три сестры», которые определили путь, Алла Тарасова в этом спектакле, решение быть всегда мхатовцем.

– У вас была своя утопия, только вы не говорили этого слова, придуманного Томасом Мором.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.