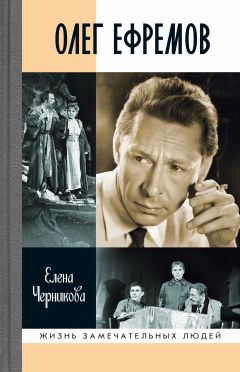

Текст книги "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)

Был ли Ефремов атеистом? Оставим – измы. На мой взгляд, он веровал – никогда об этом нигде не говоря – в соборность как Божье установление. Идея театра, как он трактует ее и в личных записях, и в публичных выступлениях, в целом совпадает с идеей соборности. На мой вкус, это самая красивая идея на свете, но, увы, сознание человека не вмещает ее. Соборность антиномична: две противонаправленные идеи, у каждой есть толковые адепты и система доказательств, но идеи непримиримо противоречат друг другу. Например, идеи коллективизма (Россия) и индивидуализма (Европа). Обе фундаментальны для устройства социума: или – или. Возникает иллюзия выбора – а идея соборности объединяет их. В ней сила всех и сила каждого уравновешены. Мозг, полный штампов «мы» или «я», сопротивляется бешено. Пусть я. Нет! Давайте вместе. А может, так: все «я» вместе? Когда все вместе, это ансамблевый театр Станиславского и Ефремова. Но как это сделать?

В конце XIX века в России возникает театр, в котором, хоть и не выраженная в церковных терминах, осуществляется идея соборности – в сценической практике. Станиславский словно гипнотизирует своих актеров, а потом и весь мир – именно чудом искусства, явленным как образец жизни. Ансамбль, где каждый важен и все на равных общаются друг с другом. Зал взрывается аплодисментами. Чехов, которого невозможно сыграть, если премьерствовать по старинке, выходя на авансцену с монологом, пока прочие сидят в арьергарде и ждут, Чехов именно в Художественном театре стал и нотоносцем и партитурой. Ноты – все артисты. Линейки – пьеса. Музыку слышат все. Художественный театр соборен по идее. Но люди есть люди, хотят оваций каждый больше других. И когда Ефремов, родившийся уже в СССР, выросший на идеях коммунистического строительства, подхватывает знамя Станиславского (вообще-то христианскую идею, хотя она не формулировалась именно так), он поначалу не понимает, какой именно крест берет на себя.

– Олег Николаевич, вы правда думали, что барабанщик в оркестре не обижается, что у первой скрипки больше физической работы? Это из старого анекдота, как начальник пришел на концерт со своими клевретами, увидел оркестр, а там скрипки вовсю пиликают, альты с виолончелями стараются, а мужик на ударных тук-тук – и отдыхает; начальник грозно поинтересовался, почему так, ему объяснили, что ударные взяли паузу. «А зарплату они тоже с паузами получают?» – рассвирепел он.

– Больше всего человек устает от ответственности. У славы, обременяющей артиста, есть высшая ответственность, которую нелегко вынести в практической жизни. Есть любовь толпы, а с ней приходит иллюзия всемогущества. Что же чувствует артист, восходящий к вершине не только профессиональной личной славы, а в юридической власти, в депутатах или министрах? Если честный, то должен чувствовать утроение груза ответственности.

– Среди ваших соратников были такие же, как вы, суперответственные люди?

– Я всегда надеялся, что они есть. Мы же со Скориком все-таки начали «Сирано де Бержерака» в 1999 году…

– И 1 октября 2000-го спектакль вышел усилиями любящих вас людей. Сейчас того спектакля нет и не может быть, но он был.

Мы постоянно так или иначе говорим о Ростане в переводе Айхенвальда. Но сейчас – обзор восьмидесятых. В те знаменитые годы – ничем не хуже знаменитых девяностых – случилось немало, но всему тому не придано такого киноускорения с вылетом в поговорки, как в девяностые. Сами девяностые звучат как символ – в отличие от восьмидесятых. Они воспринимаются цельным куском, а восьмидесятые – двумя кусками, разделенными 1985 годом: начало перестройки. Во МХАТ жизнь тоже делится на «до» и «после», хотя до еще никто и не предполагает, каким будет после.

Например, в апреле 1984 года на коллегии Министерства культуры СССР обсуждаются идейно-тематическая направленность репертуара и план художественно-творческой деятельности МХАТ СССР им. Горького на 1984–1985 годы, а также до 1990 года. Стиль текстов – чеканка по железу. Строгие партийно-советские пассажи вроде «план по классике на 80-е годы предполагает работу над такими произведениями, как “Борис Годунов” А. Пушкина, “Дядя Ваня” и “Вишневый сад” А. Чехова, “Варвары” М. Горького, “Дело” Сухово-Кобылина, “Сирано де Бержерак” Э. Ростана». Стиль тот же, каким говорят о планах по углю. По прошествии сорока лет бюрократический канцелярит, естественно, тоже цветет, иначе не бывает, но читать о театре как о производстве чугуна и стали, странновато. Я не стала бы приводить эти скуловоротно скучные цитаты, но иллюстрация того, с чем ежедневно сталкивался режиссер О. Н. Ефремов, необходима для картины. Очень скоро все это посыплется, план не будет выполнен в намеченных объемах, из одного МХАТ получится два. Отзвуки скандала слышны по сей день. Достаточно упомянуть фамилию Ефремова, как выпрыгивает ассоциация с разделением театра. Но как ему было не разделиться, если огромная труппа, состоящая из чрезвычайно эмоциональных людей, должна была соответствовать перспективному планированию репертуара, которое поможет коллективу МХАТ преодолеть ряд недостатков и открыть резервы для повышения идейно-художественного уровня его работы?

Представьте, что вы режиссер главного театра страны и вам на коллегии министерства говорят, что за «последние годы оказалась нарушенной равномерность эксплуатации текущего репертуара». Вчитались? (Все вышеописанное рухнуло, когда прямая генеральная линия – об усилении классовой борьбы помните? – искривившись, утонула в чернилах перестройки. Туда ей, генеральной чуме, и дорога. Упырица, гвоздь, абсурд, и никакая система не смогла бы долго протянуть на подобном топливе; что и вышло.)

С эксплуатацией текущего репертуара наблюдались явные перекосы: «В 1983 году чаще всего показывались “Валентин и Валентина” (36 раз), “Утиная охота” (40 раз), “Тартюф” (25 раз), тогда как от 3 до 7 раз показывались такие спектакли, как “Сталевары”, “Волоколамское шоссе”, “Заседание парткома”, “Обратная связь”». Иначе говоря, главному режиссеру инкриминируют увлечение не тем, чем надо. Министерство не слепое: оно раскусило, что частотность правильного репертуара отличается от частотности неправильного. Но причину назвать не может, хотя всем понятно: театру нужна касса, нужен приток публики, а она не хочет, вот беда, идти на спектакли с уныло-правоверными названиями, она от них устала. Ей, публике, подавай что-нибудь про любовь или про историю, с костюмами и шпагами.

Главный режиссер все это слушает. Он понимает, что его хорошо понимают. Он знает, что все равно будет делать по-своему, но с прежними камуфляжными уловками. Министерство тоже понимает, что он понимает и сделает по-своему. Игра тонкая, правила всем участникам известны хоть ночью разбуди, а чтобы укрепить и закалить, в министерский документ вносится фраза, до боли знакомая всем, кто имел дело с официозной словесностью в советские времена: «В Министерство культуры СССР поступают письма зрителей, отмечающих низкий уровень спектаклей текущего репертуара, снижение актерской исполнительской культуры, в них содержится критика на спектакли в концертном исполнении, с которыми гастролируют по стране группы артистов МХАТа в период летних отпусков».

Это надо вообразить: едет по стране группа, в составе коей народный артист СССР – например, его зовут Иннокентий Михайлович, – а зрители на местах, то есть в провинции, следят, не упал ли у него уровень. И, отметив падение исполнительской культуры, сигнализируют в министерство. А оно уже на коллегии указывает театру: народ недоволен. Надо повысить и углубить!

А кто же реальный автор замечательного текста про сигналы от зрителей? Кто таков мастер стиля? Текст для коллегии подписан загадочным «управлением театров», но есть в тексте цифры, и они подсказывают мне, что главный режиссер МХАТ начал борьбу с огромностью и неповоротливостью труппы задолго до того, как об этом узнал мир. Например: «Недостатки в эксплуатации репертуара связаны с вопросами загрузки труппы, которая несколько повысилась в 1983 году по сравнению с 1982 годом, однако не превышает 56 % по женскому составу и 61,4 % по мужскому».

– Да, Олег Николаевич! Только вы с вашим бесподобным знанием обеих материй – советского стиля и театральной действительности – могли сочинить для коллегии эти потрясающие душу 61,4 процента мужского состава. Только вы, оперевшись на критику снизу, на недовольных зрителей Урюпинска, бодро сигнализирующих в министерство о понижении – вашего уровня, между прочим, тоже – могли вылить на апрельскую коллегию министерства столько правдивой лавы. Затопить министерство правдой, чтобы оно не удивилось, когда вы пойдете в более откровенную атаку на основы.

Упрощенный взгляд на мастерство гениального актера: он всегда играет самого себя, но личность многослойная и самого выходит много. В криптограммах советского стиля современная молодежь не разбирается, что естественно, а мне атрибутировать документ министерской коллегии 1984 года нетрудно. Из абзаца с чудовищным нагромождением словес – вдох! – о «решении вопросов дальнейшего упорядочения труппы театра и формирования актерского ансамбля» – машет рукой Ефремов. Актерский ансамбль – главная мечта, цель, боль всей жизни от студенческой скамьи, от памятки 1947 года, написанной им для однокурсников.

Напомню, документ сводный – и из абзаца про неиспользованные театром возможности штатной режиссуры (поскольку засилье приглашенных, имена называются) явно торчит коллективная рука жалобщиков. Тех самых неиспользованных актеров (фамилии приводятся). Как ни сух казенный документ, подспудные страсти кипят, все видно, и живые души рвутся в клочья, и решить оргвопрос – дать работу всем – уже невозможно. За три года до разделения МХАТ Ефремов честно ставит министерство в известность, что управлять чем-либо неуправляемым невозможно, даже несмотря на упомянутые тут же – конечно – решения XXVI съезда КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС.

И вот коллегия выносит постановление. И в нем все, чего в действительности хотел только что раскритикованный главреж: и сокращение труппы, и одобрение предложенного репертуара, и ресурсы на капитальные работы по комплексу зданий по адресу Художественный проезд, дом 3, то есть по нынешнему Камергерскому переулку. То есть вообще по всему, что хотел Ефремов, приняты его решения.

Одна малюсенькая деталь, притом важнейшая. В первом документе, где критика идейного уровня, приводится план по классике и в ряду запланированных классиков последним упоминается Ростан. А в постановлении министерства, где предложенный план по классике утверждается, вместо Ростана – и др. Похоже, с помощью «Сирано де Бержерака», волшебно превратившегося в «и др.», главреж театра сыграл в белого пуделя. Знаете старую байку про худсовет? Ну как же, как же, это должен знать каждый. Художник хочет сдать худсовету новую картину, а картина не вполне выдержана идейно. Чтобы провести картину наверняка, он пририсовывает сбоку белого пуделя. Он оттягивает внимание худсовета, пуделя критикуют, художник с готовностью убирает собаку, картину пропускают.

В знаменательном постановлении по театру наличествуют все громовые формулировки, приличествующие случаю, о повышении, обеспечении, решительной борьбе с нарушениями, а в результате все как надо. Ефремов получает даже более того: указание «добиваться выпуска новых постановок на высоком идейно-художественном уровне». Добивайтесь, товарищ. На высоком. В ответ он послушно планирует «освобождаться от тех творческих работников, чье искусство утратило живость и непосредственность, обросло штампами, сценической банальностью».

Этот видимый миру смех и невидимые слезы буквально гоголевского накала не попадали в прессу как отчеты. В газетах максимум – «состоялась коллегия» и «рассмотрены актуальные вопросы». Собственно, так всегда было и будет. Нас сейчас занимает только ход событий, из которых вырастет будущее разделение труппы и образование двух театров вместо одного. Гром раздастся позже, когда объявят перестройку, но участники коллегии еще не догадываются, что ровно через год, весной 1985-го, начнется нечто невообразимое. В прямом смысле слова: вообразить невозможно. Поэтому весной 1984-го утверждается пятилетний план структурного преобразования труппы: постоянный состав, переменный и ветеранский. Аккуратно и нежно «провести новый тур переизбраний и, ко времени возвращения в основное здание, завершить формирование современного мхатовского ансамбля». Что и требовалось доказать.

Для полноты к машинописи приложен рукописный лист «Авторы МХАТ». Рукой Ефремова они вписаны с комментарием: и это не абстрактные, а реальные названия, или идущие, или репетируемые. Фамилии все говорящие. Просто перечисление – и вот картина времени: В. Розов, М. Шатров, А. Гельман, М. Рощин, В. Распутин, Э. Володарский, А. Соколова, А. Мишарин, А. Бек, А. Крон, В. Кондратьев, А. Володин, А. Червинский, А. Ремез, Н. Павлова, А. Галин, Г. Щербакова. Понимаю, что не все имена из этого списка идущих или репетируемых известны всем читателям сейчас, но для пытливых умов – как справка и подсказка.

«Правда всегда своевременна, но все же, все же, все же…» – писал в 1988 году Виталий Коротич в «Колонке редактора» журнала «Огонек», руководимого им в перестройку.

* * *

О. Н. не раз встречался с Горбачевым, они подружились – до последнего. Горбачев и деньгами помог, когда Ефремову надо было ехать на лечение во Францию осенью 1999-го.

О состоявшихся беседах он вспоминал часто: на репетициях, на режиссерских лабораториях. Вот сохранившаяся запись участника лаборатории в 1989 году. Лаборатории эти даже в записи слушать – волшебство какое-то. Представляю, как там здорово было в конце восьмидесятых. Лаборатории устраивал вновь образованный Ефремовым же Союз театральных деятелей. Свидетели рассказывают, что провинциальные режиссеры ловили каждое слово. Да какое! Тут и я ловлю каждое слово. Ефремов не лекцию вещает, а будто с каждым отдельно говорит. Чудесная манера – слышать каждого!

Из записей участника:

«Ефремов говорит о “Вальпургиевой ночи” Венедикта Ерофеева. Уже читал. (Он вообще все читал. Каким-то чудом успевал. Собрал громадную библиотеку – и всю прочитал. Хотел оставить ее Художественному театру, чтобы была именная «Библиотека Олега Ефремова». – Е. Ч.)

Ефремов вспоминает, как с Печниковым – по Руси – дошли до Сталинграда, а там Маша Соколова, у нее коза, вонь. А вообще останавливались у своих.

Раньше ты знал – не дают. Теперь дают, а ты ищи – в себе. По всем вопросам плюрализм. Уважать себя.

Студии в поиске. Одну я видел – Погребничко. Треплев у него экстремист, телохранители есть.

Вот и пьеса: главное, что там выуживают.

Вспоминает игру в газетные заголовки. Все знают, понятливо посмеиваются». (Это когда прикладываешь к эротической картинке что-нибудь грузно-идеологическое: труженики села вышли на поля и тому подобное.)

Ефремов чрезвычайно мягок, бережен с семинаристами-режиссерами, иногда будто несерьезен. Но он абсолютно серьезен. Все говорится тихо, с пониманием своей даже не правоты, а погруженности в процесс, о котором он готов говорить непрестанно.

– Олег Николаевич, не услышь я своими ушами вашей речи на лаборатории, я бы много потеряла. Чудо какое… Одной лишь интонацией – не доктора на консилиуме, а любящего брата – вы открываете режиссерам из провинции другой способ дыхания. Мне все говорили, что вы великий педагог, но лишь услышав вживую, как доверительно и мягко вы ведете их к мысли о свободе внутри любых предложенных обстоятельств, поняла душой: этот опыт дорогого стоит.

Живой образ – он постоянно говорит о нем. Каждый человек живет, а тип возникает, когда есть обобщение, а это направленность, значит, идея. (С каким изяществом он входит в разговор!) Если не открытие – сразу скучно. В искусстве повторение – плохо. Средний актер стал намного выше. Пройти по сцене, сказать фразу – может любой житель нашей страны. Пройдешь, потом плюнешь ему в морду – и уходи. Итальянцы мне жаловались, что итальянец любой считает себя актером. Школы не нужны! Это же не они придумали, это мы.

Когда они стали снимать не-актеров (Эйзенштейн снимал не-актеров, Герман любит снимать не-артистов), мы забыли, что такое театральный актер: это публичное творчество.

Нам говорят четвертая стена, таково было состояние театра, сейчас восстанавливают студии. Как вывернуться? Законы публичного творчества есть. Какие качества? Немирович говорил.

В кино можно все это – правдиво, образ, – а в театре другое: публичное творчество. И разный зритель. Сейчас надо, чтоб и искушенный проживал.

Кто-то сказал об Эфросе: интонация усталости. «Современник» нашел интонацию – и стал «Современником». Как найти интонацию времени? Кто-то говорит о Гамлете, что поставил о смерти как выходе из круговерти. (Ефремов слушает молча.) Кто-то говорит, что прочитал «Жизнь после смерти». Там что-то есть. (По контексту – сочинение иеромонаха Серафима Роуза, ходившее тогда в самиздате. Перестройка всех вынудила менять образ чтения. – Е. Ч.)

Ефремов: Обязанность – что-то сказать – подойти более свободно. Тарковский – мы создали объединение Писатели и киноработники – я, Бондарев, Бакланов… Элем Климов и Андрей Тарковский. Хотел приговоренного взять в кадр. А кончил тем, что просто читал стихи.

Рационализм – это технологическое, а не художническое пребывание в искусстве – это надо преодолевать с возрастом… наверное. Если ты хочешь более всеохватную жизнь… Хотя, конечно, при всей этой поэзии мы должны и арифметикой заниматься. Пример подхода – колокола звонят – уже можно начать спектакль ставить, это же эмоционально.

Брехтовское начало у нас сейчас превалирует. Немцы каким-то образом отошли…

Его – немца – интересовал диалог Чехов и МХАТ: вот как? Ему был интересен театральный язык, который высекался от встреч Чехова с мхатовцами. Я видел его Косматую обезьяну[26]26

Речь идет о знаменитом немецком режиссере Петере Штайне, поставившем в 1986 году пьесу Юджина О’Нила «Косматая обезьяна», написанную в 1922 году.

[Закрыть]. Я видел “Орестею” в Афинах. Он приедет в марте договариваться. Он очень точный, додуманный, настоящий. Идейный, близкий нам.

Язык.

У немцев в душевной палитре нет обертонов. Все заделано. Но обманывает классно.

Мне играть сегодня. Вся эта лаборатория – целью имеет провентилировать.

Завтра есть репетиция. Не Варвары. Завтра в два, в полтретьего. Мы тут на равных – какие нас проблемы волнуют. Колокол молчит, народ безмолвствует. (Ефремов уходит, вечером у него спектакль.)

Второй день

Что-нибудь смотрели? Как рижские дела?

Гильдия режиссеров? Кинематографисты уже сделали Гильдию артистов. Все это завязано, чтобы больше получать.

В тюзах и в кукольных… Оттягивается в связи с общим финансовым положением.

Но какие главные проблемы?

Жизнь? Жизнь ладно, а в театре-то?

Режиссер какой-то говорит, что видел репетиции в Вахтанговском, очень никак. Мне понравилось, как Штайн не спектакль ставит, а организовывает принцип.

Я всех перевел на договор. Я понял, что с хорошими актерами трудно работать, лишь бы поговорить не о чем. Вот вы добиваетесь всего. Захотели два театра – добились. И что?

Ефремов: Я все время хочу понять… Наверно, надо говорить о профессии. Но где ты других артистов-то возьмешь?

Реж.: Мы перестали воспитывать труппу… каждый город имел режиссера (дает фамилии).

Кто-то из, кажется, Горького цитирует Немировича от 1911 года: мы обуржуазились, нас перестали волновать человеческие чувства. Ничего, что я о нем? Мы стали равнодушны к человеческим страданиям.

Реплика Ефремова: очень хорошо. (Низким голосом, одобрительно-бархатно.)

Режиссер: Где наша кровь? Стали говорить механическим языком. Все друг друга учат.

Его спрашивают: как начинаете репетировать сейчас – по сравнению с тем, что было 25 лет назад?

Ефремов: Смотря что. У меня был период веры в природу актера. Которую если правильно поставить, все сделает. Сейчас почти нет актеров, которые сами делают роли. Нет убеждения в каком-то идеале. Ты говоришь профессия. Ну должны быть примитивные – ну должно быть слышно. Этот уровень профессии, понятно. Берем хрестоматийные понятия: ну возникает в свое время Художественный театр. Это были любители и кто закончили Филармоническое училище. Они коротко репетировали. Беседы об эпохе, об авторе – уже считалось репетицией. Станиславский – еще не было системы. Сейчас не будем о тех, кто уже растренирован, возраст или положение обязывает – ну посмотрели Петера Штайна – вот так сделайте! И они не знают, кто Петер работает. Наши бы сразу взвыли. Не буду называть фамилии, но есть такие, кто уже не хочет играть, тут израсходовано. А в кино прямая отдача, деньги. Ты говоришь, я все могу. Ну разделились, выгонять было нельзя… утвердился актерский эгоцентризм, когда он уже никаким образом не сообразуется с коллективистским началом. Я считаю, что так называемая звездная болезнь и амбициозная зараза вредны, когда делаешь новое. Я доволен, что некоторые попросились в отпуска, на пенсию. У меня несколько актеров перешли на пенсию, играют разовые. Должен пошевелиться союз, только союз (каменное слово) СТД. (Слышно, как педалирует СТД.) Мы заговорили об актерах.

Разговор на тему куда девать старье идет очень бережно и аккуратно. Режиссеры заволновались.

Реж.: Вчера Григорович поливал Васильева. Актер не верит в идеал государства. Он верит в идеал зарплаты. Реж.: Говорит, что надо сделать театр элитарным искусством, чтобы ходили редкие люди. Ему возражают, что раньше у театра не было визуального конкурента, теперь есть ТВ. Надо вернуть художественность и художника.

Ефр. изумительно слушает. Ну, правильно вы все говорите, но немножко подумайте – нет ли растерянности перед всей этой ситуацией. Хочешь делать редкий – ну делай. А другие? Что, закрывать? В Москве сейчас больше двухсот студий. И что? МХАТ начинался с самодеятельности. Сейчас звонят эти кооперативы… Ну съездит, ну оберет страну… раньше на елках зарабатывали, теперь… вот Калягин схватил свой куш. Может, ему больше и не надо, хотя как знать.

Ефремов: Я застал в 60-е, когда на Бродвее шли драматические спектакли. (Голос с упором.) А в Нью-Йорке был центр, где много помещений. А потом его закрыли. Это все равно что выйти на Театральную площадь, а там ни Большого, ни Малого… мертво. Поверьте, не все решат деньги. Будем переходить на договорные отношения. В Турции еще хуже, чем у нас: они служащие, их нельзя уволить. Но есть спектакль, который хочешь смотреть. Мы входим в какой-то процесс. Мы-то как жили МХАТ – вышка – первый театр – говорит о кооперативном движении, о социальном сопротивлении кооперативам, что – деньги? – но мы понимаем, что вот он на позициях социализма. Но теперь давайте поймем, что же такое социализм? Когда ясен идеал – все естественно возникнет. Если надо кувыркаться – весь театр будет кувыркаться с утра до ночи. Как быть с равнодушием актера? Как преодолеть амбициозность? Время такое. Они начнут закрываться, эти студии, но их будет закрывать жизнь, а не исполком. У вас есть союз. Нас давила бюрократия. Теперь нет. Труппа вся на договоре. Со мной договор заключил министр. И они все тоже на договоре. Там зарплата и конкретные роли.

– Если не выходит?

– Ну, можно и пересмотреть.

Курит.

Все не умеют работать. Соображайте сами. Находите людей, которые соображают в экономике. Сейчас у нас уже меньше семидесяти, все в работе. Вы знаете, как режиссер зависит от художника. А художник не верит в такие сроки, очень сложно.

В Современнике было 12. У Мольера – 12 пайщиков. Остальные приходили.

Мейерхольд обиделся, что его не сделали пайщиком, – и ушел. Я читал репетиции Немировича “Гамлета” – он исподволь ставит трагедию, Шекспира, пытается подтянуть артистов.

Как с ним разговаривает Еланская? (Еланская Клавдия Николаевна – актриса МХАТ c 1924 года. – Е. Ч.) Какая глупость! И как он осторожен, если нужно вызвать актера. У Мольера так быть не могло. Но было. Но он пугался и начинал что-то писать, если сборы падали. А суфлеры были серьезные люди. Будочки не было. Он стоял и подсказывал за кулисами. Был важный казначей. Он сразу после спектакля выдавал пайщикам “фонд развития”, Мольеру отвалить, актеры решали… а потом тут тушильщик свечей, очень важная фигура. Самая несчастная фигура – привратники. Их могли прибить и даже убить.

Важная фигура – оратор – выходил к зрителям, что будет завтра. Тут он мог и хохмить, и нецензурно.

(Ефремов погружается в историю конкуренции между тремя парижскими театрами.)

Время подтолкнет. И театры, и студии будут закрываться, но сейчас нет оснований для этого. Нет соревнования. Накала нет. Театру никуда не деться. Все равно это живые с живыми.

Пьеса их вынудит действовать. Помните, в “Варварах” они собираются, потом приехали. У меня сразу приехали.

“Ну, у меня слишком много впечатлений от России… (смеются)”. Умом Россию не понять (смех).

Начинаете понимать?

Я все не могу всех собрать. Пока. Да поймут. Куда денутся… Надо понять, что это надо.

Реж.: Люди перестали беседовать.

Ефремов: Ну, для этого гильдия не нужна.

Реж.: Нужна! Вот была бы у нас такая лаборатория? В больнице все знают, как нужно лечить. В театре все знают, как руководить.

Ефр.: Друцэ рассказывал, что в Молдавии нет священников. Взяли слесаря. Привезли в приход. Он Отче наш не знает. А мы ездили к Питириму, он командует издательскими делами, – приехали, чтоб восстановить церковь в Любимовке, где венчался Станиславский. Зачем вам церковь? Это же приход! А это староста! Я тут десять лет не мог отделаться (в Брюсовском) от старосты. Сделайте домовую церковь! Разные планы, Питирим с Академией сделали кооператив (с Велиховым). Они там тоже сейчас разворачиваются кооперироваться всем работникам культурного духовного фронта. Мы хотим в Любимовке все восстановить – и туда привозить и молодых артистов, и играть, Запад очень приглашает наших к себе, а мы не приглашаем. Дом творчества там сделать. Там его имение, там венчался с Лилиной, туда он из Славянского приехал с Немировичем.

Еще раз об А. С.: такого надо иметь в труппе, можно без слов. Мучной червь.

Ефремов: Горбачев сказал: от пуза и шмайсером. Разоружаться в одностороннем порядке. Выступал Гранин, крупно. Выступала Бехтерева – уровень! И другие. Астафьев вышел, очень спокойно сказал, чтобы пересмотрели закон о демонстрациях. В Новочеркасске еще в 1962 году расстреливали. Командир застрелился перед всеми (“будет один выстрел”). Но потом все-таки стреляли в народ. Василь Быков сказал, что в Минске был и слезоточивый, это ложь, что говорят, тогда Горбачев предложил отправить комиссию».

Все эти «лабораторные» разговоры создают впечатление хаоса, и не только потому, что их записывали кое-как, наспех – так же сбивчиво тогда говорили везде, по всей стране, торопясь высказать, вывалить на собеседников все, что накопилось за годы безгласности. Тут смешиваются Мольер и Штайн, Афины и Новочеркасск, мелкие интриги и великие планы. Никто ничего толком не знает, но все уверены: всё возможно, стоит только захотеть. Такое возможно только в революционные эпохи, и перестройка была именно такой. Но революции не случилось, мечты о новом коллективизме так и остались мечтами.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.