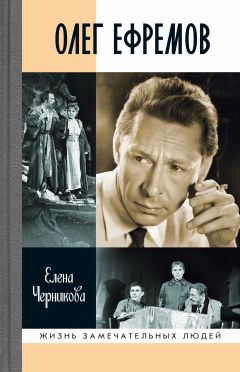

Текст книги "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)

Я еле говорю – ощущаю свои больные связки. Все это на базе гриппа. Между прочим я боюсь, что я буду очень рано полово неспособен. Меня не возбуждают женщины… Меня не трогает психологический анализ – разве только физический. Я безусловно человек с ненормальной половой устроенностью… Борода плохо растет, выгляжу мальчиком, а через несколько дней уже 21 год. Боже! Что из меня выйдет!? Сейчас бы вышла роль в театре! Эта первая задача – программа минимум».

Через день – 24 и 25 сентября О. Н. пишет, что главное «не искусство, не наука, не политика – главное взаимоотношения людей».

25 сентября 1948 года – опять о любви: «Недавно писал о мечте своей, о любви-идеале. О моем идеале любимой. Сегодня понял – это идеал не женщины, не девушки – это ощущение любви. Это сама любовь – о ней и мечтаю. А идеал женщины это другое. Любая любимая будет для меня теми же ощущениями недосказанности и т. д. Но очень хочется любить. Очень меня интересует неизвестная из Д.у. Редко ее теперь вижу – сегодня видел. Очень красива и поразительное сходство с Ириной Скобцевой. Теперь, когда сняли с роли, надо с ней повидаться. Или, нет, дотяну до юбилея.

Какой-то я потерянный…»

* * *

В 1948 году 26 июля он пишет родителям из Гурзуфа (адрес замечательный: дом О. Л. Книппер-Чеховой, О. Н. Ефремову) обстоятельное письмо разборчивым почерком, на тетрадной бумаге в линеечку, темно-синими чернилами. Похоже, что ручка перьевая, старинная, мне видятся стол, чернильница, обстановка начала ХХ века, ровная спина, превосходное настроение. Фрагменты, отмеченные особым восторгом: «Я уже встречаю третье крымское утро. В Гурзуфе чудесно. Мало сказать чудесно – необыкновенно. Я еще ни разу так не отдыхал». Фрагменты из обязательного репертуара: «Вас, конечно, беспокоит в первую очередь материальный вопрос: как, мол, ем, есть ли режим и пр. пр. Ем очень хорошо, режим установлен железный. Встаем в 8 ч., в 9 – завтрак, в 2 ч. 30 мин. обед, до 6 спим, в 6 чай, в 9–10 ужин; в 12 ч. спать». Ангел, а не ребенок! Все валерьянковые слова маме – полной чашей. Знал, шельмец, где подстелить соломки.

Дальше обычное кино для той же целевой аудитории: «Взвесились с В. Я. (Виленкиным. – Е. Ч.). Специально сообщаю вам: мой вес 62 кг 700 г., чтобы потом можно было сравнить». Как вы помните, тема веса и прибавления оного – одна из самых частотных в письмах родителям, особенно матери, для которой важен вес как символ жизнеспособности. «Забот – в смысле приготовить еду совсем нет – полное обслуживание. В. Я. обо мне заботится всячески: заставляет пить молоко, есть утром кашу, не разрешает купаться в море и т. д. Так что об этой стороне не беспокойтесь».

Дальше он описывает Гурзуф тех лет, и длинная цитата тут уместна, поскольку это не просто картинка отдыха или этнографический этюд. Так начинается – как ни странно прозвучит мое сообщение – театр «Современник». До официальных действий по театру еще жить да жить. На дворе засилье идеологии, жив Сталин, ничего похожего на какую-либо оттепель (до которой еще тоже далеко), но чтобы что-то началось и выросло, нужны корни. Крону вырастит время и собственный характер героев, но задолго до всего – начинается блаженство взаимной поддержки. Единство, сораздумье, общность, высокий коллективизм возможны при опоре, при друзьях. Итак:

«Гурзуф – не русский город; очень маленький. Расположен на склоне горы, т. к. все улочки и переулочки – ступенчатые – ходим по крышам домов. Мне очень нравится Гурзуф своей экзотичностью. Если идешь вечером по нему, то так и кажется, что сейчас появится женщина в чадре и еще что-нибудь в этом роде». Правда, это мило? Для москвича экзотика – это машинальное ожидание женщины в чадре как видения.

«Узкие улочки, непрерывные каменные лестницы и т. д. Дом О. Л. Книппер-Чеховой у самого моря. По вечерам мы с В. Я. сидим в шезлонгах и смотрим на море без конца. От луны лунная дорожка. Море все время разное – как будто живое. Вчера волновалось. Волны, набегая на прибрежные скалы, разбивались, отступали, оставляя белый след пены. Дом окружен садом: розы, пальмы, олеандры, инжир (который когда поспеет, буду есть – он помогает при лечении голосовых связок), шелковица, всякие цветы. У меня отдельная комната. В ней только сплю. Хорошо обставлена. Завтракаем и вообще едим на террасе, а остальное время в саду, на море. Не заметил, как пролетело это время. Все здесь удивительно нежно: очертания гор, растения – кипарисы на фоне ярко голубого неба, наконец, море, воздух, полный всяких ароматов»

Я так и слышу первобытный стон счастья, который О. Н. пытается издать с помощью слов, но по неопытности получается картинка из путеводителя. Ею вроде не удивишь сегодняшнего читателя. Но постойте: это 1948 год. Три года как закончилась война. Недавно О. Н. поступил в Школу-студию. Недавно, совсем вот-вот – началась жизнь, переходящая в судьбу. И рядом друг, который почти брат, хотя и сильно старший (В. Я. Виленкин 1911 года рождения, Ефремов 1927 года). И море. И престарелая вдова Чехова, главного и любимого писателя. Будущий режиссер МХАТ еще ничего из великого будущего не знает, а красная ковровая дорожка уже потихоньку вырастает из той лунной дорожки в море, которой он вечерами любуется вместе с Виленкиным.

«Отдых начался с того момента, когда поезд тронулся. Я, можно сказать, ехал в международном. В Харькове напарник В. Я. по купе, полковник, сошел, другого не поселили и мы были вдвоем в купе. Удачно сели на автобус в Симферополе. Я уже загорел – хожу в одних трусах. В. Я. сводил меня в санаторий РКК, где меня будут лечить. Руку будут греть УВЧ. Нога проходит – уже не хромаю. С В. Я. очень интересно – он мне много рассказывает интересных и нужных вещей. Буду готовить что-нибудь Пушкина. Пушкин здесь жил и писал стихи».

Пушкина О. Н. потом будет вспоминать не раз. В том числе ставить «Бориса Годунова», играть и со страшной мукой переживать годы распада возлюбленной страны, о чем в 1948 году и помыслить невозможно, и сказал бы ему кто, что именно на репетициях «Бориса Годунова» ему предстоит объяснять труппе – ни за что не поверил бы. А если бы им, практически друзьям, сидящим в шезлонгах у моря, кто-нибудь тогда сказал, что, перейдя на «ты», они когда-нибудь опять перейдут на «вы» и что один не придет в 1997 году на похороны другого, оба расхохотались бы подобному пророку в лицо…

«Скоро поедем в Ялту к М. П. Чеховой. В общем, я очень доволен. Вчера смотрели кино на берегу моря на воздухе. Шум прибоя мешался с музыкой из фильма». В следующем, 1949 году будут диплом, выпуск, несчастный случай с непринятием в труппу МХАТ, приход в Центральный детский театр – и самостоятельная жизнь.

10 июня 1949 года, уже из Риги: «Привет вам, родители, со взморья!» И тот же запев, и тот же припев: сколько кг весу, что дают в столовой и сколько раз купается в море. Тема худобы так и останется, кстати, красной нитью: даже до выездных анкет дойдет и встанет как сувенир – особой приметой на загляденье всем. Забавно: так казалось ему вослед мнению матери? Ведь в кадре и на сцене ничего подобного нет. Обычного телосложения нормальный высокий (180 см) мужчина. Эффект худобы, на мой взгляд, создавали узкое лицо и красивые руки с длинными пальцами.

И вот еще в копилку признаков, что клятвы на крови не было. В той же Риге в тот же момент – июнь 1949 года – отдыхала (О. Н. пишет об этом и родителям, и Виленкину) Ирина Скобцева с подругой Августой: «Так что я сразу же попал в компанию двух замечательных девушек, особенно нравится мне подруга. Имя хорошее – Августа. Теперь о море. Пляж и дно – песок. Чтобы нормально окунуться, надо идти с полкилометра…» Это я о чем: фамилия Скобцевой, в ту пору уже расставшейся с Аджубеем, упоминается в контексте моря и подруги, но никак не в составе группы совместно поклявшихся на крови. Нет нити накаливания. Лампочка не горит. Нет, неправда все про клятву, выдумка. И таких полно.

* * *

Сколько написал он в 1946 году – столько уже никогда не было. И начало дневника, и проза, и пьеса, и записи на отдельных листках – настоящий фонтан. Ему постоянно – и еще долго – хотелось писать. Он читал непрерывно – и сам тянулся к словесности. В архиве – ящики с письменными работами юного Олега Ефремова. Почерк там обычно мелкий, чтобы втиснуться в бумагу любого формата. Есть маленький листок – кегль (назовем так) уменьшается. Есть где размахнуться – может увеличить буквы, а может и оставить мелкость, чтобы все вошло: он чувствует лист как коробку сцены.

Нередко жанр записи, обозначенный как рассказ (например, «Талант» 1946–1947), с первой же строки убегает в эссе. Раздумья ему ближе. Мысли о творчестве и человеческой одаренности кружатся, разбегаются, он пытается укротить тайну творчества, сделать ее ну хоть немного более понятной, ведь с этим жить. На средних курсах Школы-студии ему позарез необходимо понять себя: кто я? Он исписывает, похоже, всю бумагу, подворачивающуюся под руку: не только блокнотики-тетрадки, а вообще любые листики, клочки, обрывки каких-то казенных формуляров. Как в школе – там тоже в ход шли все носители, включая промокашки на уроке, например химии. Сама химия от философской эссеистики ничуть не страдала: ученик был хоть куда. Все учебные предметы – и школьные, и вузовские – шли своим чередом. Он природный отличник и многостаночник.

Вот тетрадь со стихами: 1947–1948. Их много: строфы рядами, колоннами, как коробки на параде. Пародийное – под Маяковского – адресовано Аджубею. Хм… Без восторга относился, судя по тексту, второкурсник Ефремов к сокурснику Алексею, будущему зятю Хрущева.

А вот и мое любимое: та самая «Памятка», которую принимают за клятву на крови. Она написана рукой Ефремова сначала на листке начерно, потом на другом набело, потом перепечатана на машинке в нескольких экземплярах, чтобы у всех была при себе. Итак: 29 марта 1947 года (а в скобках: «Только для студента 2го курса»):

«Помни, что мы решили, собравшись 29 марта 1947 г.

Мы не просто группа людей, объединенных официально, чтобы пройти курс обучения в институте, – мы творческий и не только творческий, но и дружеский коллектив людей, истинно преданных искусству, пришедших для того, чтобы вместе учиться, вместе жить, вместе творить». Далее о необходимости хорошо учиться (поскольку «перед нами грандиозные просторы. Мы живем в замечательное время, в эпоху социализма – создать искусство истинно социалистическое – наша сверхзадача, наш маяк»), а вообще надо сдать сессию: «Вперед! Вперед! Быть все время огненными, все время гореть!» и так далее. Но ничего не вышло. Курс все это горение не поддержал, хотя и подписи были заготовлены, и собрание проведено. Не вышло.

– Интересная штука, Олег Николаевич, время, о котором вы хлопочете сызмальства. Сейчас современность в театре бывает художественно представлена и групповым минетом, и дефиле по книгам – ногами. Тоннель к свободе творчества пробит сквозь скалу запретов. Выясняется: запрет не меняет дела. То, что хочет средний человек, у которого средняя температура, он получает непременно. Он истинный хозяин положения, называемого современностью. Вам крупно повезло, что вашим современникам и «Современникам» не хватало всего лишь человеческого голоса на сцене – без криков, позы, штампов, но с любовью и доверием. Вы чудо как вовремя родились, Олег Николаевич. Прочитать Гёте успели? «Если какая-нибудь сторона выступает наиболее сильно, овладевая массой и торжествуя над ней, так что при этом противоположная сторона оттесняется на задний план и затеняется, то такой перевес называют духом времени, который определяет сущность данного промежутка времени»[19]19

Гёте И. В. Избранные философские произведения. М., 1964. С. 137.

[Закрыть].

– Однажды в фойе слышу: громко беседуют два зрителя, следуя в буфет. Первый: «Хорошее искусство живет в музеях. Плохое искусство в музеях сначала не живет, а потом живет». Второй, не задумываясь: «Современность убегает, а мы за ней? Пошло быть современным!» Да, полезно иногда выходить в фойе…

– Ни одна религия не терпит обновления, а любую попытку осовременивания называет ересью и сектантством. И это понятно: догматика. Театр «Современник» звучит как газета «Правда». Публицистика! Видимо, зрители говорили об этом. Василий-то Блаженный, но в драных джинсах?

– Мы хотели говорить со своими современниками: обращаться к людям, минуя священников из «Правды». О Боге в середине пятидесятых мы не думали. Верили в прогресс.

– Я – современник и смиренный зритель с писательским билетом еще советского красно-золотого тиснения. Прогресса не люблю. Кстати, автор идеи прогресса Фрэнсис Бэкон писал: «Поверхностная философия склоняет ум человека к безбожию, глубины же философии обращают умы людей к религии».

* * *

Тетрадь со стихами 1948–1952 годов: господи, до чего же чистая душа! Стихи наивные, автор осматривает свое сердце, сжимает его в кулак, заставляет гореть – словом, измочалил бедное сердце. А она то пришла, то ушла, неверная, она занимает ведущее место, как и положено в этом возрасте. Причем даже после женитьбы его нисколечко не отпускает вечная тема: пришла – ушла, любит – не любит. Я специально не цитирую эту скоропись духа ввиду ее, скажем так, эстетических особенностей; автор, я уверена, сам видел разницу между собой как поэтом и классикой, которую знал превосходно. Однако и ты, читатель, знай: сердце романтичного юноши готовилось к высочайшей цели, и однажды подготовка к высшему вылилась в любовь Сирано.

– Какие стихи вы любите, Олег Николаевич?

– Я люблю Тютчева, обожаю Пушкина, а из Пушкина любимое – «Из Пиндемонти».

– В мемуарах Михаила Козакова я читала, что «его шедевр, программное стихотворение “Из Пиндемонти” было запрещено читать по радио и телевидению». То есть официального приказа, бумаги не было, но существовал негласный список нерекомендованных стихов Пушкина, которые могут вызвать нежелательные ассоциации.

– Да, по радио это стихотворение не звучало. Вот, послушайте отрывок:

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Все это, видите ль, слова, слова, слова…

– Стихотворение слишком возбуждает мысль: печать морочит олухов. Как можно? Ну, при царе понятно – а вдруг кто-то аналогию проведет?

– До самой сути Гамлетовой мысли запрет недотягивался. Гамлета в ЦК не понимали. Принц и принц. Нервный, мстительный – пусть. А что принц впервые поставил вопрос о невозможном выборе, в любой конфессии невозможном, – так у них, принцев, заведено маяться: с жиру бесятся, коммунизма не строят, целину не поднимают. Давайте я вам дочитаю «Из Пиндемонти», но чуть позже.

* * *

12 июня 1949 года, Рижское взморье. Выпускник Школы-студии МХАТ в поезде размышляет о событиях прошлого лета. Какая была девушка! Олег не думает о Театре, в который его не взяли. Он едет отдыхать к Балтийскому морю. Как мог изобразил перед родителями и друзьями горе горькое – и на пляж. На переживания о непопадании в труппу ушли вечер-другой и пять-шесть страниц дневника. Легенда, что он страшно переживал, сочинена потом.

Дело в том, что непопадание он спровоцировал сам лично и знал это тоже лучше всех. Он не хуже многих знал, что играть и быть взятым в труппу – не одно и то же. МХАТ не давал молодежи, взятой из Школы-студии, развернуться. Разумеется – места заняты, из великих стариков никто не подвинется. Стоять в прихожей двадцатидвухлетний, полный сил Ефремов точно не желал. Он не был себе врагом, чтобы рваться во МХАТ всерьез. Но нервность изобразил, и мемуаристы поверили. (Не забывать главное: он чрезвычайно, дико, сверхъестественно чувствителен к струнам, колыханиям и веяниям. Интуиция на грани колдовства.)

«В Москве на вокзале познакомился с сослуживцем отца, человеком в сущности неплохим, но поклонником Бахуса. Он поклонялся ему всю дорогу и я тоже с ним вначале, но потом пресек это дело и ушел к себе в вагон» (Это письмо я люблю особенно. Тонко изъяснялись выпускники Школы-студии, описывая вагонное пьянство случайного попутчика!)

«…бывшие летчики, парашютисты и т. д. Анекдот так анекдот. Все вещи называют своими именами. Мне с ними неплохо. Они меня уважают. <…> Пробовал однажды, правда робко, стыдить их за циничное отношение к женщинам… Ничего не вышло…» (Миленький! Сосредоточьтесь: военные, выпили, понеслось за баб, а парень – вот артист! – который через месяц-другой женится, желал бы их урезонить!)

Прибыв к морю, мнимый страдалец приступил к отдыху: купания ежедневно. Как летчики, с которыми ехал в поезде.

18 июня 1949 года:

«О своей судьбе я не беспокоюсь почему-то. Сам удивляюсь. Не возьмут в ЦДТ – хорошо, возьмут – мне лучше. Работать не хочется. Говорят, что если в детстве и отрочестве человек живет очень интенсивно в смысле того, что все сразу схватывает, усваивает, понимает, чувствует, то к двадцати трем годам ум его оскудевает – он глупеет. Я чувствую, что поглупел. <…> Вот в Зою я и влюбился. Она чем-то напоминает мне Лилю, от которой, кстати, не получил ни одного письма…»

(Письмо В. Я. Виленкину на крошечном листочке из блокнота с видом Летнего сада. Ефремов всегда соизмеряет почерк и высоту буквы с форматом бумаги. Много бумаги – буквы увеличиваются. Маленькая бумажка – буквы ужимаются до бисеринок. Правда, с возможностями зрения читателя это не всегда согласуется. Сколько надо втиснуть в бумажку – столько будет втиснуто. Та же история с дневниками.)

13 июня 1949 года:

«В Волге утонула моя тетя, совсем еще молодая женщина <…> Пью я только пиво. И то для того, чтобы потолстеть, что вряд ли удастся, т. к. много гуляю, купаюсь, играю в волейбол».

Настоящие тайны он в письма не вписывает, а к настоящим относится мечта, впервые запротоколированная в дневнике год назад, в 1948 году: играть Сирано. Мечта не сбудется, но роль Сирано будет сыграна, как ни парадоксально это звучит. Он станет режиссером:

Что ж – такова судьба моя:

Суфлировать – и быть забытым!

Но разве горьки эти дни –

Та ночь, ночь у балкона? Малость?

Но в этом жизнь моя – всегда стоять в тени,

Чтоб к славе и любви другие подымались.

Ну что ж, не спорю я с судьбой.

* * *

Театр – божественный суфлер. Он подсказывает ходы нетеатральным людям. У Юрия Айхенвальда, выходца из знаменитой семьи, – критика, переводчика, историка культуры – были литература – и лагерь. Были книги, ученики, диссидентство, любовь. Из его «Поэмы о моей любви»:

А я хотел, как чудного мгновенья,

Как жаждущий воды, – прикосновенья!

Ходили женщины, прохладные глотки.

При чем тут слово черное: «измена»?

В любой жила прекрасная Елена,

И были для свиданий уголки.

И начинался лагерный роман,

Такой мужской, естественный обман,

Где всё – природа,

Ни добра, ни зла…

Ефремов уважал Айхенвальда, дружил с ним. Знал историю его репрессированных родных – деда-философа Юлия Айхенвальда и расстрелянного отца-экономиста, – видел в нем характерного для времени человека. Восхищался его переводом «Сирано».

Сирано – божественный суфлер во имя любви. Роксане, грешной, как все женщины, открыть глаза на истину о роли души в составе человека – роль мужчины-поэта. Мысль о душе религиозна. Пьеса о душе – о драме режиссера-демиурга. Он – знает истину; куклы, по обыкновению, бунтуют. Библейская коллизия от сотворения мира.

Ефремов – Сирано, скажу я простодушно и посмотрю на вашу реакцию. Эту роль он играет с начала до конца всю жизнь. Не будучи ни верующим, ни тем более воцерковленным человеком, он потому и убедителен, что играет по высшим нотам. Верит он в Бога либо не верит – он играет Библию, с текстом которой познакомился незадолго до ухода из жизни. Он не знал, что его собственная пьеса написана давно. Ему оставалось пересказать ее другим людям, прилюдно и в доступных игровых формах. Ефремов – божественный суфлер. Любой режиссер почему-то режиссирует; говоря гуманистически – создает свой мир. Однажды коллега по СТД сравнил режиссера с военным, с генералом. В ответ вспышка Ефремова: «Да никакого сравнения! Командир приказал, и ты обязан это исполнить! А мне не то что приказать – просить нельзя, даже глупо. Однако мне всякий раз необходимо наизнанку выворачиваться, чтобы понудить артиста выполнить мой замысел. Нет, дурная режиссерская профессия. Да и профессия ли она? Вот с ярмом если ты ее сравнишь – в самый раз будет…»

Необъятная претензия на создание своего мира смешна чрезвычайно. Ну да, на сцене, часа на три, а потом зрители унесут созданный мир домой к ужину. А демиург-режиссер, отпуская их на ужин, может только надеяться, что они не поперхнутся, как первые люди в Эдеме, плодом познания добра и зла.

Сирано – главная роль Олега Ефремова. Сирано как символ, принцип, ключ и замок. Последнее, что он делает в жизни, – репетирует «Сирано». Ефремов курит, невзирая на дыхательный аппарат, и репетирует пьесу. Артисты ходят к нему домой, там идет основная работа над будущим спектаклем, и он выйдет уже без Олега Ефремова, но в его день рождения, силами труппы – прощальное объятие, благодарность, любовь.

Дом, где он умер 24 мая 2000 года, был достроен в 1949 году. В том же году он окончил Школу-студию МХАТ. Захватывающая вихрем образов, пронизывающая символичность его ухода через дом 9 обычно не анализируется, поскольку театроведы нечувствительны к мирским адресам их персонажей. Театральному критику, если он в здравом уме, не придет в голову, сочиняя рецензию на спектакль, обратиться к месту прописки режиссера. Для ученых театроведов говорящий материал – выразительные средства: пьеса как словесный текст и актеры как пластический материал для получения аудиовизуального продукта. Я намеренно перешла на птичий язык (сухо-стиль научного изложения), смешанный с канцеляритом, чтобы снизить пафос высказывания. А снижать пафос в этой главе придется постоянно, поскольку она главная. Мы всё ходим вокруг да около, а ведь основное сказать легко. Надо взять воздух и сказать. И тогда все закольцовывается. И это страшно, поскольку вся книга сводится к удобочитаемой даже для неграмотных юнцов идее: Олег Ефремов родился для сообщения граду и миру о самоотверженной любви (как Сирано). Доказательств у моего тезиса сколько угодно, только тогда обывательскому сознанию придется подвинуться и забыть про романы с актрисами. Сеть полна желтых материалов, милости прошу туда: ерунда, но простецам достаточно.

На понимание главной мысли, похоже, даже Создатель не рассчитывал. Помните, в Книге Иова: человек требует, сетует, вызывает Бога на разговор о природе зла, о несправедливости, как она ему видится, и в конце концов Бог отвечает человеку, и во всех 124 стихах (главы 38–41), цитирующих прямую речь Бога, ни разу не возникает ни одно из земных слов, с которыми Иов явился на космическую перепалку. Бог отвечает несчастному Иову будто по поговорке «В огороде бузина – в Киеве дядька». Никакой мирской логики, ну надо же. Иов пришел с исковым заявлением, а ответчик рассказывает, как хорошо устроил мир: «Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? <…> Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. <…> Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? <…> Ты ли дал коню силу и облек шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его – ужас! <…> При трубном звуке он издает голос: “гу! гу!” И издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик» (39: 1–2, 13, 19–20, 25).

Любое великое искусство обрушивает на условного Иова то же самое: ты к нему со своими мелочами – оно тебе в ответ космос, истину. Театр, которым был занят Ефремов, опережал время, отвечая на визит зрителя. Не на запрос, а на визит, подчеркиваю: ты приди, а там поговорим. Философский ли это разговор? Разумеется, нет. Философия (а Ефремов старательно учился, в том числе марксизму-ленинизму, я видела его конспекты) всю дорогу решает один вопрос: что первично – материя или дух? То есть решить его нельзя, но выработать отношение она, философия, берется.

Люди с миссией любви никогда не бывают поняты вполне. В нашем случае тем более – простецам проще поверить, что он любил ту или иную женщину. Ну, по крайней мере, театр, искусство: понять это трудно, но у великих свои причуды. Но совсем невозможно понять и поверить, что он любил весь мир, всех людей – через искусство, симулятор Бога, единственно возможный в человеческой жизни – особенно советской. Зажигательный вопрос о векторе любви легко задать, невозможно ответить, а свернуть спираль – типа есть разные формы любви (к матери, дочери, родине, кошке), в чудовищно неуютную точку, что есть только одна любовь – божественная к тварному миру и каждой твари – больно, и тут сознание ломается на куски. Свернешь вселенную в точку, получишь Сирано.

Можно, как Олег Ефремов, только в последний год жизни взять в руки Евангелие, и то – направляясь во Францию на лечение от неизлечимой хвори. А можно даже не брать, и ничего не изменится. Вот он взял – и что изменилось? Но жил он в служении людям. Это по-христиански. Я бы, снижая пафос, сказала так: всю жизнь, в каждом жесте, социальном и личном, любя всем своим существом и пропагандируя любовь, Ефремов наконец нашел время познакомиться с профильной литературой. И нашел его аккурат к концу второго тысячелетия от Рождества Христова.

А говорить о любви прилюдно учился он в 1956-м, на квартире Виталия Яковлевича Виленкина, где шли застольные репетиции пьесы Розова «Вечно живые». В феврале того года в Кремле, по соседству с театральным домом Ефремова (обоими домами – ЦДТ и МХАТ), состоялся памятный ХХ съезд КПСС, разоблачения которого были засекречены, но их пересказывали во всех московских компаниях – в том числе театральных. И вряд ли по простому совпадению именно тогда у молодого актера и режиссера («Димка-невидимка» поставлен в прошлом году) родилась идея основать театр-студию. Студийный театр был интересен Ефремову задолго до открытия Студии молодых актеров. Тема эта возникала в разговорах, в письмах к нему (Михаил Зимин и Светлана Мизери пишут ему 24 мая 1956 года из Запорожья, с гастролей МХАТ, энергичное письмо с требованием вместе обмозговать). Костяк будущего уже собирается, молодые артисты уже хотят. Это мощно, это порыв: рисковать так рисковать! Слова Зимина: «Не решай это дело один». Речь о самостоятельности театра, о выборе площадки и начальства – с вопросом, надо ли отрываться от МХАТ. Ефремов, работая в ЦДТ, не терял связи с родным Театром, чьи актеры стали ядром будущей студии. Светлана Мизери, например, была первой исполнительницей роли Вероники в спектакле «Вечно живые».

Инъекция неизлечимой любви сделана княжной Кудашевой и доктором Виленкиным; впрыснут Художественный театр как идея человека; включился как рефлекс опыт жизни человеческого духа. (Выражение, прямо скажем, не вполне корректное с историко-философской стороны, даже богоборческое, поскольку дух понятие религиозное, тринитарное: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух.) Базисная формула, с которой студенты оканчивают театральные вузы, включает эту жизнь человеческого духа как «Отче наш», но объяснить ее можно, только отодвинув идею Бога и выпятив человека или даже написав его с очень большой буквы. Школьники слышали где-то, что человек это звучит гордо. Отличники знают, что так думал писатель Горький, а медалисты – что так говорил персонаж его пьесы «На дне» Сатин. Однако гордость за человека по-горьковски, высказанная на заре века (1902), подверглась в этом веке испытаниям исключительным и невыносимым. «Человек – вот правда! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и мозга! Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо!» До чего удобно! Отменяешь невидимого Всевышнего, возвышаешь видимого себя. МХАТ как прижал пьесу «На дне» к своему большому сердцу, так и показывал ее неустанно: к 60-летию первой постановки (18 декабря 1962 года) 1451 раз, а самого первого Сатина с гордой фразой играл в 1902 году сам Станиславский. При гордом анамнезе и вся болезнь богоборчества течет как по маслу и ловко ложится в советский макрофутляр – искаженная, но как таковая вполне одобренная партией и правительством. И если на рубеже XIX и ХХ веков модно было бороться с православием как государственной религией, то в 1956 году силами студийцев волшебно превращаться в уникальный театр снизу (немыслимая вещь!) означало по-своему бороться с коммунистической религией, понятой как нивелирование личности.

Олег Ефремов и Игорь Кваша поставили в «Современнике» пьесу Ростана «Сирано де Бержерак» в 1964 году, когда они были уже не студией, а блистательным, популярнейшим театром. Этого Сирано увидеть уже невозможно, остались только документальные кинокадры, снятые любительским способом на узкую пленку. Немые куски из репетиций и спектаклей середины шестидесятых. И мемуары: вот, например, что пишет игравший тогда Сирано Михаил Козаков:

«Белая лестница. По ней носятся актеры со шпагами. Носиться им, впрочем, неудобно, потому что костюмы из поролона, и играть в них – все равно что безвылазно сидеть в сауне. Все это придумал Борис Мессерер с благословения Игоря Кваши, который ставил – но не выпускал – неуклюжий этот спектакль. Несмотря на то что Ефремов ругал и макет, и принцип оформления, Кваша стоял на своем, и в результате душные костюмы из поролона на каркасах сковывали актеров на сценической площадке, состоявшей из огромной белой лестницы, на которой надо было двигаться ритмично, непринужденно, элегантно – “по-французски”. А уж каково было мне, игравшему Сирано, выносить длиннейшие репетиции, декламируя и фехтуя в придачу! Ясное дело, там, где было возможно, мы упрощали свои костюмы, выдергивали металлические каркасы, заменяли непроницаемый поролон на шерстяную ткань, – все равно было тяжко, в чем убедился после и сам Кваша, тоже выступив в роли Сирано и всласть хлебнув прелести своего и мессереровского изыска».

И все-таки что-то такое было в этом спектакле.

Я умру, как солдат.

Впрочем, нет, я умру, как поэт,

А у нас научиться нетрудно премудрости этой:

От войны или яда, от прочих непрошеных бед,

Словом, так, как на свете всегда умирают поэты…

Даже дети в школе, где учится юный герой фильма «Когда я стану великаном», разыгрывают пьесу Ростана. Я все думала: зачем Олег Ефремов согласился сыграть эпизодическую роль в этом фильме и почему он (по слухам) не хотел, чтобы главную роль там играл его сын Миша? Выяснилось, что дело в Сирано де Бержераке. Ефремов-отец всегда искал Сирано. Везде и до последнего вздоха. Мотивировать этот поиск Сирано для окружающих невозможно: режиссер не может признаваться ни в своих слабостях, ни в своих сильностях. Он обязан диктовать, ласково входя под актерскую кожу, чтоб раскаленная магма творчества застывала гранитным интрузивом спектакля.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.