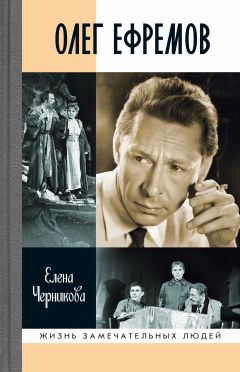

Текст книги "Олег Ефремов"

Автор книги: Елена Черникова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)

И снова МХАТ

«С его приходом в МХАТ гримерный цех ожил творчески и вздохнул с облегчением» – так прокомментировал приход Ефремова в своих мемуарах «Когда я слышу режиссера» многолетний гример Театра Н. М. Максимов. Слово «многолетний» будто приросло к тогдашнему МХАТ: многие работали там десятки лет и играли те же роли, хотя, увы, не становились моложе. Публика шепталась, критики ворчали – надо было что-то делать.

Летом 1970 года МХАТ был на гастролях в Лондоне, потом в Киеве. Красиво.

«Современник» страдал в Алма-Ате. Жарко.

Ефремова позвали в столицу, он вылетел из Алма-Аты, пришел на разговор к «великим старикам» и согласился возглавить МХАТ. В Москве разворачивается интрига – кто кого и почему позвал и пригласил, на эту тему изведены ведра чернил.

7 сентября 1970 года «Вечерняя Москва» сообщила, что состоялся сбор труппы Художественного театра, на котором министр культуры СССР Е. А. Фурцева представила коллективу Художественного театра нового главного режиссера – народного артиста РСФСР О. Н. Ефремова. «Советская культура» 8 сентября протокольно информировала читателей в пять с половиной строчек: «Ефремов Олег Николаевич, ранее работавший главным режиссером Московского театра “Современник”, назначен главным режиссером Московского Художественного театра имени М. Горького».

Воображение современников не справлялось: вчера режиссер суперзнаменитого театра, создавший новый язык и стиль, труппу единомышленников, полную семью, даже переполненную, сегодня уходит практически в мавзолей, куда билеты продают в нагрузку к чему-нибудь популярному и ходовому.

Виленкин – контрапунктом – писал Давыдову в марте 1971-го: «Напрасно Ефремов пошел в Художественный театр – это трагическая ошибка! Ничего он не сделает, и себя погубит, и свои силы – это безнадежно!»

Уходя из «Современника», Ефремов поставил «Чайку». 14 апреля комедию сыграли. Сейчас пишут, что был шедевр, тогда написали, что провал. Избаловал Ефремов публику! Елена Юрьевна Миллиоти сказала мне зимой 2020-го, что труппа не приняла тот спектакль. (Мы уже знаем, что для Ефремова глас труппы концептуален: глас народа – глас Божий.) Клавиши оттолкнули руку пианиста.

Аркадину играла Лилия Толмачева, бывшая жена О. Н., Нину Заречную – Анастасия Вертинская. На программку спектакля невозможно смотреть спокойно: Костя Треплев там – Валентин Никулин. На сцене был и Валентин Гафт, только год назад пришедший в «Современник». «Чайка» что надо, звездный час любого театра.

Через две недели после премьеры, 28 апреля 1970 года, из Театра-студии киноактера (ул. Воровского, 33, ныне Поварская) Ефремову пришло письмо от коллеги с оценкой спектакля: «Вы трактовали эту святыню, как только и способен хам, во всем своем хамском бескультурьи трактовать любую святыню <…> Но горе вам, бессильным осквернителям святынь. Вы будете осмеяны, раздавлены и выжжены из памяти, и из культуры людей». Цитирую самое нейтральное, что есть в письме Валентины Караваевой. Актриса с печальной судьбой, считавшая себя «Чайкой». Оставшись по страшной случайности – обезображенное аварией лицо – вне кино, вне театра, она годами снимала сама себя на любительскую кинокамеру. Сделала себе чайку из проволоки, бумаги, перьев. Умерла в одиночестве и безвестности. Параджанов позже сделает фильм «Я – Чайка. Тайная жизнь актрисы Караваевой».

В конце письма Караваева ерничает: зовет Ефремова в свой спектакль на роль Тригорина. Обозвав гнидой, приглашает на репетицию. Письмо ее никем не читано, кроме адресата и сотрудников Музея МХАТ. Прочитав его, я замерла: даже сколок истории «Чайки» – комедии! – трагическое произведение. Судьбы актеров не пересекались, но летает над ними «Чайка», оборачиваясь черным вороном. Убившая и прославившая Чехова птица. МХАТ как тотальная драма.

(Хватит, хватит. Тут нужны не столько новые, сколько глагольные формы: принял, встал, пошел, сказал, поставил. На определенном этапе жизни гения возникают охранные структуры. Они знают лучше всех. От 1970-го и далее можно только перечислять роли, постановки, цитировать газетные статьи.)

Всем, кто видел спектакль Ефремова «Чайка», есть что вспомнить. Кто не видел – уже не увидит: пересказать это невозможно. Гении, способные описать спектакль, называют себя театральными писателями. Они никогда не могут быть схвачены за руку – в отличие от киноописателей – ибо кино можно пересмотреть хоть сто раз, а спектакль неповторим.

* * *

В душе главного режиссера происходили более сложные процессы, чем перманентная радость. В газетах О. Н. писал уже превосходно, не хуже любого журналиста кремлевского пула.

Газета «Неделя», 4 октября 1970 года, рубрика «Рампа “Недели”»:

О. Ефремов, народный артист РСФСР, пишет заметку «Пристрастия артиста» – об Аркадии Райкине. Он всего месяц как на посту главного во МХАТе. Восхищается мастерством:

«Я, например, слушал монолог “В выходной день” и слушал монолог “Звание – человек”; и хотя артист оставался в них самим собой и не стремился к тому, что мы в театре называем перевоплощением, перед нами все равно было два образа. Внутренний мир каждого был точно замечен и столь же точно воплощен артистом. Исходя из своей практики, могу сказать, что это бывает только тогда, когда твердо знаешь, чего хочешь, и добиваешься этого, не жалея сил». Видит то, что видит, хочет найти близкого человека. Находит в методе: «У Райкина есть лирический герой, и он не стесняется его обнаруживать, справедливо полагая, что репутация сатирика от этого не только не пострадает, но даже в чем-то выиграет».

Правда, странно? Оценка прекрасно-положительная, но почему в таких выражениях?

Ефремов, по его словам, актеров, которых надо натаскивать на роли, не любит. Он любит таких, каким был Добронравов – о котором даже Станиславский говорит, что чувствует его силу: понял раньше, чем ему подсказали.

– Олег Николаевич, я все чаще пытаюсь понять зрителя. Артиста понять невозможно. Вам, очевидно, удавалось, но я не режиссер. Зачем человек идет в театр? Мне вдруг показалось, что интенция – эмоциональная халява. Вы там сыграйте меня без меня, а я отдохну, подумаю, поплачу в безопасности. Конечно, он вынесет что-то и даже внесет. Но в принципе зритель идет не на работу. Как же терпеть это всю жизнь?

– В ранней молодости, работая в Центральном детском театре, я постоянно прислушивался к залу, звуку зрительского дыхания, но редко говорил об этом. Как-то не принято было. Чаще я говорил о репертуаре. Мне требовался современный репертуар. Я был молод и уверен, что всем нужна правда, а чтобы добыть правду, надо подсказать партии, чтобы она заметила человека в его сложности.

– И не глушила свою же рыбу динамитом противоречий? Пока не задумаешься, что за мусор – словами Гёте – носишь в памяти, притом призывая всех окрест уважать твою личность, глаза не открываются. Советская власть, с одной стороны, села на неточную цитату из Горького про человека, который звучит гордо (и человек возгордился – а чего ему не возгордиться?), а с другой – научила газетчиков вытравлять из текстов местоимение я. Учителя в школах в одно слово выговаривали детям: «я» – последняя-буква-алфавита. Разрыв между звучит гордо и последняя буква сейчас назвали бы когнитивным диссонансом.

– В пятидесятых я мог, будучи всего лишь начинающим актером детского театра, произнести следующую речь: «Лицо театра всегда определяет современный репертуар. Нельзя путать, например, такие вещи, как современная тематика на зарубежном материале и тематика пьес, отвечающих на повседневные вопросы советской действительности. Лицо театра определяется именно последней. А есть ли такие драматурги, которые действительно вскрывают наш повседневный обычный день – день рабочей молодежи? Театр юного зрителя, Детский театр – это не значит “театр для самых маленьких”. Наш основной зритель – молодежь, начиная с 12–15 лет и заканчивая 25-ю. Именно мы должны обслужить этот возраст, потому что театр Ленинского комсомола в этом смысле работает плохо. Рабочая молодежь приходит к нам, мы должны найти с ней общий язык, а драматурги всё ссылаются на теорию бесконфликтности и другие тупики, но не пишут пьес. Мне кажется, если драматург настоящий художник, честный и принципиальный, он не будет писать неправду. А ведь в действительности есть масса пьес, получивших высокую оценку, даже Сталинские премии, но лакирующие жизнь и просто дезориентирующие нашего зрителя. Это важный вопрос, потому что мы, актеры, не можем, не хотим играть неправду. Мы пытаемся быть художниками-реалистами».

– Я вспоминаю реализм Корша. Реалист высшей пробы. Первым понял, как выгодна вешалка. Как расстаться с пальто? Билетные зрители сдали, пошли в зал. Контрамарочные дали за хранение своего платья тридцать копеек (цена одного рябчика в Петербурге – я про XIX век – или фунта телятины в Иркутске) и тоже наслаждаются, попутно покрывая расходы театра. Выручка с билетов – чистая прибыль. С высокой реалистичной вешалки Корша никакой театр не сорвется. Театру нужен доход? Нужен.

– Я поздно понял, что с искусства социалистического реализма можно было сорваться только вместе со страной. Партия требовала, чтобы театр приносил идейно-политический, скажем так, доход. А он – в репертуаре. В правильной теме. Еще Ленин учил. У нас с высшими начальниками была репертуарная война.

– Под псевдонимом репертуарная политика.

– Я в детском театре сам был как дитя, хотя уже и педагог Школы-студии. Я верил, что существует правильное решение. «Мне думается, – набрасывался я на коллег, – что рассматривая репертуар театра, нужно рассматривать три компонента: автора, сам театр и критику. Всякое новое и значительное произведение часто встречает непонимание, иногда воспринимается в штыки. <…> Наш театр довольно принципиально работает с драматургами, и мы сами познакомились с В. С. Розовым, который написал для нас пьесу “Ее друзья”, мы ее поставили и показываем до сих пор. А спектакль имел всего одну-две рецензии. Пьеса потом пошла во всех ТЮЗах, и зрители ходили, смотрели, плакали и смеялись. И произошло это потому, что Розов пишет правду. О следующей его пьесе, “Страницы жизни”, журнал “Театр” написал, что это актеры “наполнили” ее. Я играю в этом спектакле – и не считаю, что мы играем лучше, чем написано. Мы играем именно то, что написано – то новое и хорошее, что не разглядел, не понял, не принял тот, кто не подписал свою статью в журнале. Как можно доверять тому органу, который не подписывает свои статьи?!»

– А помните ваши слова: «Наш повседневный обычный день – день рабочей молодежи»? Это вы – рабочая молодежь? Да, вы прекрасно знали стиль своей эпохи. Ваши пятерки по марксизму-ленинизму были вполне заслужены. Позволю себе усугубить свой вопрос о зрителе. Вчера мне прислали видео, миленький монтаж: щенок и котенок балуются и потом спят обнявшись, потом коза бодает резиновую гирю, словно тренируется, там симпатичные зверюшки антропоморфны, как в баснях и сказках.

– Вы не сможете даже подумать и тем более сказать об антропоморфизме в театре: обидятся все.

– Хорошо, возьмем кулинарные ассоциации. Людмила Максакова на своих «Уроках мастерства» по ТВ сказала, что театр – лучшее, что есть на свете. И что актриса в руках режиссера (речь шла о Петре Фоменко) – котлета. Она подчеркнула, что вообще отношения режиссер – актер особые, неописуемые. Но если режиссер мужчина и актриса женщина, то котлета. Я вспомнила старый МХАТ: не каждый выдержал бы так называемые интимные репетиции, проводившиеся Немировичем-Данченко в кабинете, когда оттуда как распаренные, с ужасными лицами выбегали звезды сцены – и куда-то неслись, чтоб их долго не видели. Я понимаю, что он там проводил психологический сеанс с глубокими размышлениями о душе. Актриса должна была понять себя. Путь к себе через кабинет режиссера. Я не смеюсь. Я понимаю, что режиссер театра – это высший пилотаж одновременно нескольких искусств. Понимаю, что гений, который практически изобрел профессию режиссера в России, пошел на смертельный риск. Мальвина и компания только и ждут Буратино, всегда готовые объегорить Карабаса.

– Вам не удастся сказать актерам, что они – буратинки. В глубине актеровой души оказаться невозможно. Но невозможно и отговорить от актерства. Если пугать профессиональными травмами поэта, он не перестанет писать стихи. Скорее застрелится, чем бросит свое призвание – кажется оно ему таковым или является на самом деле. Так что не обижайте актеров, они все больны своей профессией. А что до зрителя, то да, беспокойство меня поначалу посещало. На собрании в детском театре я высказывался с комсомольской прямотой: «Еще говорят, что детям нельзя показывать фильм про Тарзана, а я считаю, что он нужен – он воспитывает человеческие качества, а это лучше, чем ничего не воспитывать. И только ли такие произведения, как “Как закалялась сталь”, формируют качества молодого человека? А “Три мушкетера” не формирует? До дыр зачитывается эта книга в библиотеке. Так почему театр не может ставить это произведение? Там есть события, действия, смелость, характеры!»

– Сильно. Нынешним детям Тарзана уже можно. Они всё видели. Цифровой век. Будь я режиссер, я бы никогда не ориентировала актеров на зрителя. Это противоречило бы Станиславскому. Актер и так вечно не в себе. В актерских книгах полно рассуждений на тему где я и где мои роли. Сколько нужно личности – и сколько образа. И прочие нерешаемые задачи. Оттого все это дело, думаю, крайне болезненно.

– Писателю не легче. Возьмем Чехова – его не понимали до конца жизни. Как режиссера далеко не все актеры принимали Станиславского. Меня критики талантливо описывали со стороны, из партера: «Ефремов опять быстро проходит эпизод, не очень добиваясь, чтобы актеры обязательно сделали то, что он подсказывает; в первую очередь он проверяет логику пьесы. Это для него самое важное – пока, во всяком случае. Сейчас он хочет, чтобы актеры обратили внимание на главное, на парадоксальность ситуации. От этого рано или поздно должно возникнуть и остальное»[24]24

Лордкипанидзе Н. Режиссер ставит спектакль. М., 1990.

[Закрыть]. В том же духе можно описывать игру на рояле: «Пианист поднял палец! Сейчас он опустит его на белую – или черную – но точно клавишу; какова логика его действий? Ситуация кажется парадоксальной, но пока так: только на клавишу!»

– Я начиталась всласть: Станиславский перевел актерский театр в режиссерский, а Ефремов стартовал от режиссерского, Современник – ефремовская коммуна. Свадьба всех со всеми, свальная правда времени. А Табаков – театр продюсерский, что современно. А что там в настройках времени? Я по умолчанию больше не верю ни одной газете, даже если вас хвалят – или особенно если хвалят.

– Отойди на запасной путь. Цитата из классики поможет – отвлечет внимание от смысла: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собой, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Умный Немирович, докладывая это начальникам (городской думе, между прочим!) в 1898 году, смело включил мысль Гоголя. А курсивом о кафедре и добре выделил сам – чтобы привлечь внимание депутатов к добру. И ведь получилось!

Газеты писали о переходе Ефремова во МХАТ, друзья и враги судачили, а мне нравится голос довольного гримера Максимова, который вздохнул облегченно, потому что новый худрук его понял. Как артист артиста: «Я уже писал, что, входя в гримерную к исполнителю роли, художник-гример должен нести актеру бодрую и радостную уверенность: здесь, сейчас, перед зеркалом они вместе сотворят такое чудо, что, как бы ни была трудна задача, – актер бесспорно и прекрасно, только прекрасно, справится с ней! Гример обязан излучать доброжелательность и абсолютное спокойствие. Если же гример сам полон сомнений…» И далее о Ефремове, который – о наконец счастье! – понимает все, что должен понимать художник Театра, гримерное искусство которого основал человек с фамилией Гремиславский.

* * *

Из любимого. Мурманск, снимается кино «Случай с Полыниным». Журналисты обнаруживают в городе настоящего Ефремова и бегут брать интервью: «Шесть вопросов Олегу Ефремову». Газета «Полярная правда» 20 октября 1970 года.

Он заботливо просвещает газетчиков: «Кино – критерий правды». (Вот куда переселилась правда, оказывается, в тысяча девятьсот семидесятом году! – Е. Ч.) Ответы – коллекционные, как дорогие вина. Его спрашивают о городе – как ему нравится Мурманск, он отвечает, что нравится, а моряки особенно, они самый бескорыстный, самый искренний и честный народ. Отлично. Журналист набирает в грудь воздух и, конечно, спрашивает о назначении во МХАТ, на всякий случай – для смягчения и утепления – фантазируя, что мурманчане «были обрадованы Вашим назначением на должность главного режиссера МХАТ. Расскажите о Ваших планах режиссера и киноактера». О, этот вечный вопрос о планах! О. Н. на чистом зеленом глазу вылепил (лучшее, что я видела из ответов про пресловутые творческие планы): «А насчет планов… Сейчас очень много работы и приходится отказываться от интересных ролей. Но скажу по секрету: хочу показать на экране серию алкоголиков – пессимистов и оптимистов, все их беды и ошибки. Цель: показать алкоголизм как большое зло».

(Ух, Олег Николаевич! Юмор, сарказм и ясновидение: из 1970-го одним махом в 1985-й, во Всесоюзное общество борьбы за трезвость. Было дело.)

О. Н. говорит, что любит кино и будет всегда советовать артистам сниматься. В тезис о кино надо верить, тут правда. Ефремову в мемуарах не раз приписали ревность – он-де не пускал артистов сниматься. Во-первых, задача не имеет решения. По крайней мере – легкого решения. Если у тебя спектакль за спектаклем, а между ними репетиции, то на киносъемочную площадку ты можешь или просто сбежать, или выкроить время, и в любом случае нужен резкий глагол. Так вот взять и пойти – трудно. Полно актерских биографий, переполненных именно этими коллизиями между профессиями. Да, профессиями, множественное число. Разные профессии, в них все разное. Этого не понимают только совсем уж невежды.

– В Мурманске я не стал, разумеется, говорить о планах, о МХАТе. Типично моя реплика: «Давайте разберемся. Пофантазируем. Почему Аглая согласилась прийти в этот дом? Мне кажется, что она довольна, что ее нашли…» Мы постоянно проверяем логику сцены. Психологический театр логичен. Аналитичен, скажем так. А уж общение с газетчиками – тот еще театр. Даже цирк, сама понимаешь…

– Прошлым летом режиссер Александр Владимирович Г. сказал мне: актеры – больные все, на всю башку. Я в ответ сказала, что могу поведать ему о писателях. Оба понимаем, оба в теме, каждый в своей. Кстати, о писателях. У вас были понятные, описуемые предпочтения: главное – современность. Театр современной пьесы: так многие воспринимали ваш «Современник». В списке ваших – авторы от Розова в пятидесятых до Петрушевской в восьмидесятых. У вас немало своих драматургов, которые отваживались, как им казалось, быть современными в самом жестком смысле: в критике реальности, которая не соответствовала морали. Вы через актеров и драматургов говорили своему времени, что вы о нем думаете. Время не слышит, ему все равно. Правящая элита слышит лишь хвалебные песни, она всегда так устроена. Поэтому вы, на мой взгляд, Сирано своего времени, которому на голову тоже падает бревно – современность.

– Самая трудная тема – современность. Дух времени, Zeitgeist – убийца. А Сирано мне брат. Пьеса Ростана и Художественный театр – погодки. Играть Сирано, как вы помните, я замыслил еще в далеком 1948-м, хоть и долго молчал об этом.

– «Сирано де Бержерак» хронологически обнимает весь цикл существования Художественного театра. Один век мхатовской режиссуры им и закрывается. Даже ваша мать родилась в том же 1898 году, когда «Сирано» был переведен на русский. С вашим уходом из Театра закрывается эпоха романтиков, тайно молившихся несбыточному. Вы понимали, что молитесь о невозможном? Чтобы человека ценили, например. «Если вы хотите, чтобы вас услышали, лучше говорите в маске», – кредо одного крайне загадочного и влиятельного современного художника Бэнкси, родившегося в 1973-м.

– В Шкоде-студии еще не понимал. Я начал понимать приблизительно в 1964 году. Но я уже был главным режиссером – и наш театр гремел. В Мурманске я сказал об оставленном пять минут назад «Современнике»: «Этот театр – мое родное, моя жизнь». Им, моим родным, не понравилась моя «Чайка».

В 1970 году Ефремов говорит мурманскому журналисту, что хочет «показать алкоголизм как большое зло», а я в 2019-м читаю ветхую газету и чуть не плачу от подавляемого хохота – а кругом люди, все-таки читальный зал, все серьезно. У него МХАТ начался, там все кипит, а он хочет показать алкоголизм, – рыдаем все. Кстати, показал. Есть фильмы, в которых О. Н. играет потрясающих пьяниц. Все как один вызывают уважение, и зритель невольно тянется ответить на незаданный вопрос – уважаю! В середине девяностых они на троих (Дуров, Кикабидзе, Табаков и Ефремов – ой, на четверых получилось, но сыграно о зернистой под «Кубанскую» наидостовернейше, со знанием дела и его печальных последствий) сыграли в социальной рекламе «Русский проект», там сцена в больнице («выпил – и живешь!»). Вся борьба с алкоголизмом уместилась в место действия: больница. Зато герои – похмельные орлы или серафимы с бодуна, несказанно хороши. Все прочие пьяницы у него тоже чудо: одна «Мама вышла замуж» чего стоит.

– Многие говорили мне, что вы любили ходить на спектакли – просто смотреть.

– Я и в Мурманске в 1970-м пошел в местный театр. Проник туда инкогнито, удалось посмотреть один акт «Ангарской баллады». Меня потом спросили, как мне понравился их театр…

– Вы аккуратно уходите от любой возможности покритиковать, но советуете «строже быть в выборе репертуара». Я не видела «Ангарской баллады» и в Мурманске в 1970-м не была, но, подозреваю, там было что разнести в пух и прах. МХАТ к тому времени пустил ток по провинциям, всё омхатилось в самом чудовищном смысле: трафареты, позы, идеология.

– Сирано, на мой взгляд, типичный Станиславский или Немирович: делегирует полномочия в игре. Ведь Немирович отправил Книппер на задание к Чехову. Она сыграла роль жены и потом всю жизнь ее доигрывала – с блеском. Сирано тоже подсказывает влюбленному Кристиану слова любви. Он пишет за него, говорит. Режиссер по-своему жертвует собой – подсказывает, отдает актерам себя, свои мысли, чувства, свою поэзию. Они в ответ и сердятся, и дерутся, ревнуют, любят и ненавидят. Мемуарируют его потом. Воспоминания о МХАТ местами – реквием и марш несогласных в одном флаконе.

– Я полвека грезил Сирано. Тут моя тайна, моя мечта и – шифровка.

– Для журналиста И., здоровяка в три обхвата, весельчака и в меру циника, вы – всё еще Артюхин Михаил Антонович, шофер, ответственно, за один рейс влюбляющийся в женщину крепкого телосложения (в исполнении Лидии Федосеевой-Шукшиной). Не нужны ему никакие тонкости вашей жизни в целом. Он мне так и сказал. И вообще кинопонимание вместе с театрознанием ушли куда-то в бархатное закулисье сознания всех аудиторий: детских или взрослых. Все равно. Никто не обязан танцевать установленным стилем того-сего-ведения. Специалисты стали узкими-узкими во всех сферах. На математических конференциях – я была там – не всякий математик А понимает всё из слов математика Б. Точно те же повороты на театре: если рецензент В напишет заметку в газетку, но не будет понят аудиторией Г, его участь не сложится. Но если он будет понят и участь сложится, значит, он написал языком, уже известным аудитории, то есть не сказал ничего нового. Призрак нового важнее собственно нового. Это, Олег Николаевич, возможная надежда на лучший, чем прежде, обман. Я говорю о сладостном – образном – фантастически приятном и формирующем обмане. Теперь публика – сплошное сирано в том смысле, что она сама подсказывает художнику свои слова. Взлезла на сцену и вещает. Мир перевернулся. Произошла демократизация методов распространения информации. Соотношение «автор – аудитория» следует перечитать как аудитория есть автор, а собственно автор, еще вчера живой, бородатый, поддатый – есть постпостмодернистский пшик. Художник, разумеется, желает вырваться из объятий концепции, в рамках которой он всего лишь мастер коллажа, и некоторым даже удается, но редко и не во всех жанрах. Тут, знаете, на днях огласили ученый тренд: оказывается, нужны таланты! Алгоритмы освоены, а таланты еще дают надежду. Бог негромко постучался в двери лаборатории.

* * *

Если читатель желает динамичного линейного повествования – то вот, пожалуйста, мемуары. Но я-то не видела. Меня там не было. Я так не люблю выдумывать!

«Часть “великих стариков” взбунтовалась:

– Ливанова в худруки?! Никогда!

И по накатанной дорожке – звонок министру культуры Фурцевой:

– Екатерина Алексеевна, караул! Злодей Ливанов хочет единолично узурпировать власть!

Он якобы уже составил “проскрипционные” списки на разгром элитарной верхушки труппы. Короче, грядет что-то вроде наполеоновского переворота “18-го брюмера”. Спасите театр, Екатерина Алексеевна! Дайте нам кого-нибудь в руководители! Кого угодно, только не Ливанова! И не из наших! Кого-нибудь со стороны. Поэнергичней, помоложе.

Вот хотя бы Ефремова из “Современника”. Он молод, талантлив, с опытом, нашей школы. В свое время после окончания института мы его не принимали в театр. Теперь пришло время исправлять ошибку»[25]25

Пеньков Н. В. Явление театра // Наш современник. 2005. № 10. С. 54–55.

[Закрыть].

– Я понимаю, что было по-другому (мне трое рассказывали каждый свою версию как самую точную), но сопротивление… ледяной сквозняк…

– Вернуться во МХАТ я был обязан. И никогда из него не уходил. Не было дня, чтобы я не думал о Станиславском и жизни человеческого духа на сцене. Основная трагедия моей жизни, моего духа – открытие, что блистательная, великая формула ансамблевого театра может не подходить даже самым, казалось бы, близким мне людям. Прекрасным артистам. Великолепным мастерам. Могут сложиться обстоятельства, когда им не нужно общение на сцене и вне сцены. Потом то же выяснилось и в масштабе страны.

МХАТ – вселенная, которую не охватить, особенно постороннему. МХАТ вмещает историю века. Ефремов – это МХАТ. Во всех частностях и в целом. Он руководил им тридцать лет. Он учился в Школе-студии МХАТ. Он создал «Современник» из своих собственных студентов, которым преподавал в Школе-студии. Он даже на работу в «Современник» оформил их всех через договоры с МХАТ.

Став главным режиссером, человек обязан поставить некое действо, заявить о себе, утвердить свою линию. Для великих стариков он сделает «Соло для часов с боем». Но сначала – в 1971-м – выйдут спектакли: «Дульсинея Тобосская» (пьеса А. Володина), «Последние» (пьеса М. Горького), «Потусторонние встречи» (пьеса Л. Гинзбурга), «Валентин и Валентина» (пьеса М. Рощина). Все, кроме Горького, – современных авторов, на современные темы. Даже ироничная пьеса Володина, тоже ставшего для Ефремова своим, лишь для виду про XVII век (кстати – эпоха Сирано), на деле ее герои – тоже современники и мучаются проблемами «развитого социализма». Революционного в этом мало, но новое есть, и на это новое, как мухи, тянутся журналисты.

По всем интервью О. Н. видно, что еще на заре своей славы он усвоил законы медиа и потом уже не выходил из образа: любезный главреж беседует с прессой. Ввиду заточенности на публичность он в роли интервьюента – совершенен. Играет своими интервьюерами до последнего дня. Улыбается доверительно, словно сдает им тайны мироздания.

– Давайте сразу пробовать на ногах (фраза из репетиций).

Классику мхатовского учения (на ногах, то есть в первую очередь будем действовать, искать контакты друг с другом) он незаметно преподает и журналистам. Они редко догадываются, что милейший собеседник отлично знает, кому, что и когда О. Н. скармливает. (Любая правдивая история, пересказанная сто раз, неизбежно становится коробочкой без секрета.)

Ефремов на интервью с газетчиками – чудо какой добрый дядя. Он им и про неподъемную труппу Театра – с душой, а они не сразу понимают, к чему ведет отчет о разросшейся труппе; и про современный репертуар, к которому всегда стремится он как художник, – ну конечно, он же родом из «Современника». Он им про несчастную жизнь человеческого духа, о чеховской поэзии – и хорошо: так и надо, это по-нашему, по-станиславски. И что кино его санаторий, а театр основная работа, переполненная ответственностью, – рассказал столько раз, что и не знаешь, на чем поймать этого, говоря словом Виленкина, обаяшку, чтобы прищучить и вытрясти правду. Нет такой возможности, если читать газеты. «Секрет успеха Олега Ефремова крылся, прежде всего, в его личности, которую отличало невероятное актерское и человеческое обаяние», – пишет П. Богданова. И все пишут и говорят то же, будто на всех одна кнопка и ее кто-то нажал однажды, а она и залипла.

– Демагогия всегда эмоциональна. Чтобы повернуть табун, надо оказаться впереди него.

– Я сама лишь недавно поняла, что Zeitgeist и подобные абстракции – шикарная коммерция. Лучший вертухай времени – искусствовед, заточенный искренне. Главное – искренность. И время от времени фыркать с брезгливой миной, что искренность сейчас несовременна…

* * *

Ужасы многолюдья: свидетели в изобилии. Год перехода из теплой, лично взращенной семьи «Современника» в брильянтово-ледяные объятия МХАТ. Почему он ушел? Что в этом поступке знаменательного? Как версия – Чехов. Художественный – несчастливая родина Чехова, но родина. Несчастье в том, что его тут не поняли еще глубже и торжественней, чем в Александринке, где был фатальный провал. Здесь – роковой успех.

Ефремову не со Станиславским одним, а и с Чеховым было о чем поговорить.

Приступив к должности, О. Н. опять вспоминает о «Сирано де Бержераке». Эта пьеса, причем только в переводе Айхенвальда, ему зачем-то чрезвычайно нужна. На всех этапах его режиссерской деятельности, включая последний день физической жизни.

Из письма (1972) переводчика в город Павлодар, Казахстан, режиссеру О. Потоцкому. Юрий Айхенвальд пишет: «Спасибо за то, что прислал афишу и программу, и, главное, за то, что добился, наконец, своего – поставил Сирано. Жаль только, что, судя по тому, что говорил Саша Асаркан, это, видимо, не надолго: ведь если ты в августе будешь тут на “бирже”, то, значит, в следующем сезоне спектакль идти не будет. Или у тебя есть Сирано на замену? Вообще после “Современника” мой перевод ставил в прошлом году Калининградский театр. Но оттуда в конце сезона и Роксана и Сирано ушли. Роксану, <…>, я встретил в Томске, когда был в тамошнем театре в командировке от ВТО, и она мне рассказала о спектакле, который в основе имел все ту же лестницу (как и “Современник”), только эта калининградская лестница была человеческая, т. е. по ней можно было ходить не то что в “Современнике”, где на символической лестнице-пирамиде можно было только “играть”…»

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.