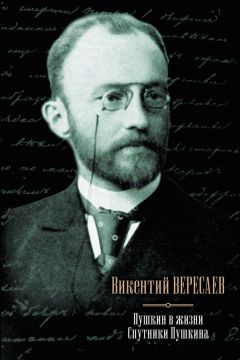

Читать книгу "Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)"

Автор книги: Викентий Вересаев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

(1806–1856)

Один из основателей славянофильства. Сын Авдотьи Петровны (по второму мужу) Елагиной. Вместе с матерью и братом владел 1500 душ. Служил в московском архиве иностранной коллегии («архивный юноша»), был последователем шеллинговой философии. В 1832 г. начал издавать журнал «Европеец», к которому привлек лучших тогдашних писателей. Пушкин, постоянно мечтавший о хорошем журнале в России, писал Языкову: «Поздравляю всю братью с рождением «Европейца». Готов с моей стороны служить вам чем угодно, прозой и стихами, по совести и против совести». Но журнал был запрещен на втором номере за статью Киреевского «XIX век». В статье провозглашалось всемирно-историческое будущее России, но непременным условием этого признавалось усвоение современного европейского романтического религиозного настроения и указывалось на отрешенность русского прошлого от общего хода всемирно-исторического развития вследствие недостатка у нас духовной античной культуры. Бенкендорф по поводу этой статьи писал министру народного просвещения князю Ливену: «Его величество изволил найти, что статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом «просвещение» он понимает свободу, что «деятельность разума» означает у него революцию, а «искусно отысканная середина» не что иное, как конституция». Пушкин писал И. И. Дмитриеву: «Журнал «Европеец» запрещен вследствие доноса. Киреевский, добрый и скромный Киреевский представлен правительству сорванцом и якобинцем. Все здесь надеются, что он оправдается и что клевета будет изоблечена». Цензор, пропустивший статью, был подвергнут взысканию, и Киреевский признан «человеком неблагомыслящим и неблагонадежным».

Киреевский был человек исключительной душевной красоты, о нем с глубочайшим уважением отзывались даже такие идейные его враги, как Грановский и Герцен. Герцен рассказывает: «Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг, – он не вытерпел и уехал в деревню, затая в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистиком и православным».

Петр Васильевич Киреевский(1808–1856)

Брат предыдущего, тоже славянофил. Выдающийся собиратель русских народных песен. Пушкин сам очень интересовался народными песнями, записывал их и собирался совместно с Соболевским издать сборник. Но, отвлеченный другими работами, отказался от издания, а записанные им песни в 1833 г. передал Киреевскому. В сороковых годах Киреевский показывал свое собрание песен Буслаеву и сказал:

– Вот эту пачку дал мне сам Пушкин и при этом сказал: «Когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». Сколько я ни старался разгадать эту загадку, никак не мог сладить. Когда это мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные.

Летом 1835 г. Киреевский вместе с Жуковским был у Пушкина на его даче на Черной речке. Пушкин с великой радостью перебирал с Киреевским его собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом.

С. М. Соловьев так характеризует П. Киреевского: «Доброе, кроткое, симпатичное существо; был очень трудолюбив, много читал, но не был даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравственная слабость, неспособность двинуться, сделать что-нибудь доходили в нем до неимоверных размеров; вобрать в себя, начитаться, наслушаться, наглядеться – это было его дело; но самому что-нибудь написать, сделать – для этого нужны были усилия неимоверные».

Семен Егорович Раич(1792–1855)

Рожденный Амфитеатров, сын сельского священника, младший брат киевского митрополита Филарета. Учился в севской семинарии, где получил фамилию Раич. По окончании курса был домашним учителем в московских дворянских семьях, воспитанниками его были Ф. И. Тютчев (впоследствии известный поэт), Андрей Муравьев (поэт и богослов). В 1818 г. окончил Московский университет, в 1822 г. получил степень магистра словесных наук, преподавал словесность в университетском Благородном пансионе и других московских учебных заведениях. Был человек образованный, хорошо знал древнюю и новую литературу, сам писал стихи. Пользовалась известностью его песня: «Не дивитесь, друзья, что не раз между вас на пиру веселом я призадумывался». В 1828 г. издал плод долголетнего труда, полный перевод «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Однако славу приобрел один только стих перевода: «Готфрид Бульонский в гневе отправился в храм». Раич перевел это так:

Вскипел Бульон, течет во храм.

Тем не менее перевод тассовой поэмы был для своего времени большой культурной заслугой Раича. Перевел еще «Георгики» Вергилия и «Неистового Орланда» Ариосто. В 1823 г. основал в Москве литературный кружок, которого был председателем; в кружок входило много талантливой молодежи – Шевырев, Андрей Муравьев, Погодин, Титов, Андросов. Раич был маленького роста, тщедушный, со смуглым, почти черным лицом и черными глазами. Был человек чистый, целомудренный, почти монах по образу жизни, восторженный чудак, вечно пребывавший в мире поэтических своих фантазий, благоговейно почитавший поэзию, младенчески незлобивый и бескорыстный. Когда основывался журнал «Библиотека для чтения», издатель пригласил в сотрудники Раича и сообщил, что гонорар ему будет такой-то. Раич гордо поднял голову и ответил:

– Я не торгаш и не продаю своих вдохновений!

Раич уверяет, будто бы однажды Пушкин в откровенном разговоре сказал ему:

– Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести, когда вспоминаю, что я, может быть, первый из русских начал торговать поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой «Бахчисарайский фонтан» и «Евгения Онегина»; но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть, и всю нашу литературу? Уж, конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для словестности подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности. А я?

Тут будто бы Пушкин тяжело вздохнул и замолчал. Рассказ, конечно, характерен только для отношения самого Раича к вопросу о вознаграждении за литературный труд. Для Пушкина никаких тут сомнений не было. Литературный труд столь же законен, как и всякий другой, и получать за него вознаграждение вовсе не значит «торговать поэзией»:

Алексей Степанович Хомяков

Не продается вдохновенье,

Но можно рукопись продать.

(1804–1860)

В молодости поэт и драматург, впоследствии – один из основоположников славянофильства, разрабатывавший преимущественно религиозную сторону этого учения. Сын богатого помещика, учился дома. Сдал при Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук. В 1822 г. поступил в кирасирский полк, через три года вышел в отставку, путешествовал по Европе. В конце 1826 г. читал в Москве у Веневитинова, в присутствии Пушкина, свою трагедию «Ермак». В 1827–1828 гг. жил в Петербурге, посещал салоны Е. А. Карамзиной и князя В. Ф. Одоевского, где встречался с Пушкиным. В турецкую войну 1828–1829гг. снова поступил на военную службу в гусарский полк, участвовал в нескольких сражениях. После этого жил летом в своих рязанских и тульских поместьях, успешно хозяйничая, зимою – в Москве, в обширном собственном доме на Собачьей площадке. В1836 г. женился на сестре поэта Языкова. С детства Хомяков был воспитан матерью в строго православном и националистическом духе и всю жизнь оставался неизменно верен этому духу. Был человек исключительной начитанности и блестящего ума, замечательный спорщик, не брезгавший, однако, в спорах самой бесцеремонной софистикой. Поэт был слабый, драматург еще более слабый. Лирические стихи его Пушкин снисходительно называл «прекрасными», а о трагедии «Ермак» отозвался так: «Это лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии».

Иван Михайлович Снегирев(1792–1868)

Сын профессора Московского университета. В 1815 г. получил степень магистра словесных наук. Первоначально работал в области латинской филологии и до 1836 г. был профессором римской словесности в Московском университете. Но уже с начала двадцатых годов все интересы Снегирева направились на русскую этнографию. Он первый поставил на научную почву изучение русских пословиц, первый обратился к исследованию русских лубочных картин и собранию сведений о русских простонародных праздниках и суеверных обрядах и более всех своих предшественников потрудился над изучением памятников старинного русского зодчества, особенно московских и подмосковных. Оставив в 1836 г. кафедру, он еще ревностнее предался любимой науке. С 1828 г. служил еще цензором.

И. А. Гончаров студентом слушал лекции Снегирева по римской литературе. Он вспоминает: «Вкрадчивый, тонкий, но в то же время циничный, бесцеремонный, с нами добродушный, он разбирал римских писателей так себе, с чисто лингвистической стороны, мало знакомя нас с духом и историей древних. Кажется, ему до них мало было дела, а нам было мало дела до него. Он, как иногда казалось мне, будто притворялся знатоком римских древностей. Мы были друг к другу равнодушны и уживались с ним очень хорошо. Он же иногда умел сдабривать лекции остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Он и в обществе имел репутацию буфона и наживал себе одним этим, кроме разных других проделок, много врагов. Он исподтишка мастер был посмеяться над всяким, кто попадется под руку. Забавно было видеть, как он однажды попался впросак. Один студент написал брошюру о царе Горохе; там изображались в карикатуре некоторые профессора университета и, между прочим, чопорный и важный Ив. Ив. Давыдов. Описывалась их наружность, манера читать. Снегирев был цензором и пропустил брошюру, заранее наслаждаясь про себя эффектом брошюры. Брошюра действительно произвела эффект и смех. Она ходила по рукам. Профессора вознегодовали, больше всех он, великолепный Иван Иванович: как могло его коснуться дерзкое перо! Потерпел не автор-шалун, а цензор. С ним не говорили, отворачивались от него; Иван Иванович положительно не глядел на него; а тот залезал в глаза, старался замести хвостом свою шутку, льстил, изгибался – и напрасно. Мы видели все это и наслаждались профессорскою комедиею».

С Пушкиным Снегирев познакомился как цензор вскоре после приезда Пушкина в Москву из псковской ссылки. 24 сентября 1826г. Снегирев записал в дневнике: «Был у А. Пушкина, который привез мне, как цензору, свою пьесу – Онегин, глава II – и согласился на сделанные мною замечания, выкинув и переменив несколько стихов; сказывал мне, что есть в некоторых местах обычай троицкими цветами обметать гробы родителей, чтобы прочистить им глаза. Талант его виден и в глазах его: умен и остр, благороден в изъяснении и скромнее прежнего. Опыт не шутка».

Снегирев был цензор очень трусливый и потому придирчивый. Возражал против ряда мест в «Графе Нулине», который был затем пропущен царем. В марте 1827 г. Погодин привозил к нему «Сцену из Фауста», предназначавшуюся для «Московского вестника». Снегирев нашел в ней «выражения, противные нравственности», «все основание оной» ему не понравилось, и он отказался пропустить пьесу. Царь и эту пьесу разрешил. Пушкин с торжеством писал Погодину: «Победа, победа! «Фауста» царь пропустил!.. Скажите это от меня господину, который вопрошал нас, как мы смели представить пред очи его высокородия такие стихи. Покажите ему это письмо и попросите его высокородие от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее. Если московская цензура все-таки будет упрямиться, то напишите мне, и я опять буду беспокоить государя императора всеподданнейшею просьбою и жалобами на неуважение высочайшей его воли».

Пушкин не раз встречался со Снегиревым у знакомых московских литераторов. В середине мая 1827 г. он с Соболевским заехал к Снегиреву, когда он уже спал, и увез его на вечеринку к Н. А. Полевому. Ксенофонт Полевой вспоминает: «Ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирева».

Пушкину и впоследствии приходилось терпеть от придирчивости Снегирева. В 1829 г. он написал ему: «Сделайте одолжение объяснить, на каком основании не пропускаете вы мною доставленное замечание в «Московский телеграф». Мне необходимо, чтобы оно было напечатано, и я принужден буду, в случае отказа, отнестись к высшему начальству вместе с жалобою на пристрастие, не ведаю, к кому».

Приступив к изданию «Современника», Пушкин пригласил Снегирева участвовать в журнале, собирался написать разбор его книги «Русские в своих пословицах», интересовался его замечаниями на «Слово о полку Игореве».

Цензорская осторожность и придирчивость Снегирева не спасли его от беды. В 1855 г. он пропустил книжку, где мимоходом говорилось о деятельности Н. И. Новикова, и был уволен от службы. Последние годы жизни он сильно нуждался, поехал в Петербург хлопотать о пенсии и умер от удара в больнице.

Иван Иванович Давыдов(1794–1863)

Был в Московском университете профессором сперва латинской словесности и философии, в 1831 г., после смерти Мерзлякова, занял кафедру русской словесности. Историк С. М. Соловьев пишет о нем: «Это был человек бесспорно очень даровитый, могший принести большую пользу науке, если бы посвятил ей всего себя, но он посвятил всего себя для удовлетворения самого мелкого честолюбия; для достижения почестей он считал все средства позволительными: нипочем ему было очернить человека, загораживающего ему дорогу, унизиться до самой невообразимой лести пред человеком сильным и пред лакеями человека сильного… Получив первую звезду, Станислава, Давыдов не постыдился объявить, что высшие ордена производят удивительное влияние, что он чувствует себя нравственно лучше, выше, получивши звезду… Пресмыкаясь перед сильными, он требовал пресмыкания перед собою от всех, которые были ниже его, и горе человеку, в котором он заподозрит недостаток раболепства!» И. А. Гончаров, слушавший его студентом, вспоминает: «Мы чутко презирали в нем что-то искусственное, декоративное. Высокого роста, несколько сутуловатый, с довольно благообразным лицом, умными серыми глазами, с мерными, округленными жестами, он держал себя с условным достоинством; речь его была плавная, исполненная приличия. Но от нее веяло холодом, напускною величавостью, которая быстро превращалась в позу покорности и смирения при появлении какой-нибудь важной персоны или начальства. Симпатии у нас к нему не было».

В конце сентября 1832 г. Пушкин писал жене из Москвы: «Сегодня еду слушать Давыдова, профессора; но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник, а в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие». Ожидания Пушкина не оправдались. Он был принят университетом с большим почетом. Один из тогдашних студентов вспоминает: «Утром читал лекцию профессор И. И. Давыдов. Вдруг входит министр народного просвещения С. С. Уваров, ведя с собою молодого человека невысокого роста, с чрезвычайно оригинальной, выразительной физиономией, осененной густыми, курчавыми, каштанового цвета волосами, одушевленной живым, быстрым, орлиным взглядом. Указывая на вошедшего с ним молодого человека, министр сказал: «Здесь преподается теория искусства, а я привел вам само искусство». Не надо было объяснять нам, что это олицетворенное искусство был Пушкин».

Амедей Декамп(? – ок. 1837)

Был во Франции директором провинциальной школы. В 1822 г. приехал в Россию. «Это был, – рассказывает И. А. Гончаров, – значительно потертый и поношенный француз старого пошиба, с задиранием головы и носа, с напускною важностью во взгляде и в тоне, с округленною, напыщенною фразою и прямой, как палка. Злые языки говорили, что он носит корсет. Он, как рога какие-нибудь, носил свое мнимое величие в позе головы, в неподвижности корпуса, говорил, точно изрекал глаголы оракула, и смотрел на все свысока. Говорят, что имел большой успех в светских салонах, разве потому только, что он француз, да за эту скульптурную величавость и за декламационный тон речи».

Бартенев со слов А. П. Елагиной рассказывает: «В начале 1827 г. в Москве читал лекции о французской поэзии некто Декамп, обожатель Виктора Гюго и новейшей школы и отвергавший авторитеты Буало, Расина и проч. Эти лекции читались в зале М. М. Сонцова, дяди Пушкина по Елизавете Львовне. А. П. Елагина по знакомству с Декампом взяла билет и ездила слушать. В самую первую лекцию она встретила там Пушкина, который подсел к ней и во все время чтения смеялся над бедным французом, и притом почти вслух. Это совсем уронило лекции. Декамп принужден был не докончить курса, и после долго в этом упрекали Пушкина».

В 1829 г. Декамп был назначен лектором французского языка и литературы в Московском университете. В 1837 г. вышел в отставку, уехал во Францию и вскоре умер.

Иван Александрович Гульянов(1789–1841)

Сын бывшего молдавского господаря Маврокордато, умершего в Москве. Египтолог, напечатал ряд работ по египетской археологии, член Российской академии, служил в иностранных миссиях. В 1830 г., узнав о предстоящей женитьбе Пушкина, анонимно прислал ему стихотворение. Музы горько оплакивают ожидаемую женитьбу поэта:

Не будет больше вдохновений,

Не будет умственных парений, –

Прошли свободные часы!

Автор же им возражает:

Уймите дух свой сокрушенный,

О музы! Друг ваш вожделенный

Небесным пламенем горит:

Источник новых откровений

Залогом будет вдохновений,

И снова гений воспарит.

Тронутый Пушкин отозвался на стихи «Ответом анониму»:

О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье

Приветствует мое к блаженству возрожденье,

Чья скрытая рука мне крепко руку жмет,

Указывает путь и посох подает…

Благодарю тебя душою умиленной.

Вниманья слабого предмет уединенный,

К доброжелательству досель я не привык –

И странен мне его приветливый язык.

Смешон, участия кто требует у света!

Холодная толпа взирает на поэта,

Как на заезжего фигляра: если он

Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,

И выстраданный стих, пронзительно-унылый,

Ударит по сердцам с неведомою силой, –

Она в ладони бьет и хвалит иль порой

Неблагосклонною кивает головой.

Постигнет ли певца внезапное волненье,

Утрата скорбная, изгнанье, заточенье, –

«Тем лучше, – говорят любители искусств. –

Тем лучше! наберет он новых дум и чувств

И нам их передаст». Но счастие поэта

Меж ними не найдет сердечного привета,

Когда боязненно безмолвствует оно…

Впоследствии Пушкин встречался с Гульяновым в Москве у Нащокина.

Цыганка Таня(1810–1877)

Татьяна Дмитриевна Демьянова, известная во времена Пушкина цыганская певица; «соловьиный голос» ее восторженно отмечался в тогдашних рецензиях о цыганских концертах. В 1832 г. П. В. Киреевский писал поэту Языкову: «Недели две тому назад я наконец в первый раз слышал у Свербеевых тот хор цыган, в котором примадонствует Татьяна Дмитриевна, и признаюсь, что мало слыхал подобного. Едва ли есть русский, который бы мог их равнодушно слушать». В 1830 г. Таня с другими цыганами и цыганками жила на Садовой. Однажды в марте, в двенадцатом часу ночи, все они собирались ложиться спать, как вдруг в ворота постучались. Подруга Лукерья прибежала и закричала:

– Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят!

Таня только что расплела на ночь косу и повязала голову платком. В таком виде и вышла, – в красном ситцевом платье и с белым платком на голове в виде колпака. В зале она нашла четверых гостей – трех знакомых, в их числе П. В. Нащокина, четвертого Таня видела в первый раз – невысокого роста, с толстыми губами, кудлатого. Это был Пушкин. Увидел Таню и покатился со смеху, сверкая белыми зубами:

– Поваренок, поваренок!

Таня засмеялась. Новый гость показался ей очень некрасивым, и она сказала подругам по-цыгански:

– Гляди, гляди, как нехорош, точно обезьяна!

Подруги залились смехом, Пушкин пристал:

– Что ты сказала? Что ты сказала?

– Ничего. Сказала, что вы надо мною смеетесь, поваренком зовете.

Нащокин заметил:

– А вот, Пушкин, послушай, как этот поваренок поет!

В то время цыгане пели преимущественно русские народные песни. Замечательная память этого музыкального племени сберегла много чудесных русских песен, частью совершенно забытых в самом народе. Но уже начинали входить в моду и сочиненные романсы. Таня спела любимый свой романс «Друг милый, друг милый, с далека поспеши!» Пушкин слушал, взобравшись на теплую лежанку. Соскочил и бросился к Тане:

– Радость ты моя, радость моя, извини, что я тебя поваренком назвал, ты бесценная прелесть, не поваренок!

После этого Пушкин стал часто ездить на Садовую к цыганам, часто приезжал один – вечером, а иногда и утром. И все занимался Таней: то петь заставит, то просто болтает, хохочет, учится по-цыгански. Все в хоре читали его «Цыган». Таня много мест поэмы помнила наизусть; однажды прочла ему оттуда и сказала:

– Как это вы хорошо про нашу сестру, цыганку, написали!

Пушкин засмеялся:

– Я на тебя новую поэму напишу!

Было это утром, на Масленице, на дворе стоял лютый мороз, Пушкин опять взобрался на лежанку. Сказал:

– Хорошо тут, тепло. Только есть хочется.

– А тут поблизости харчевня одна есть, отличные блины там пекут, – хотите, пошлю за блинами?

Пушкин поморщился.

– Харчевня – грязь!

– Чисто, будьте благонадежны. Сама не стала бы есть.

– Ну, хорошой, посылай. – Вынул две десятирублевки. – Да вели, кстати, бутылку шампанского купить.

Принесли блинов, шампанского. Пушкин потчевал всех блинами, разливал по стаканам шампанское. Сидел на лежанке, с тарелкой на коленях, ел и восхищался:

– Нигде таких вкусных блинов не едал!

Зазвонили к вечерне. Пушкин вскочил с лежанки.

– Ахти мне, радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет!

Схватил шапку и убежал.

В конце 1830 г., по возвращении из Болдина, Пушкин опять стал посещать хор на Садовой, но реже. Однако Таня часто виделась с ним у Нащокина, который в это время жил с подругой Тани, цыганкой Олей. Пушкин стал как-то скучнее, но иногда вдруг оскалит белые зубы и примется по-прежнему хохотать. Новый, 1831 год он встретил у цыган и писал Вяземскому: «Новый год встретил я с цыганами и с Татьяной, настоящей Татьяной-пьяной. Они пели песню, в таборе сложенную, на голос «Приехали сани»:

Давыдов с ноздрями,

Вяземский с очками,

Гагарин с усами –

Девок испугали

И всех разогнали…

За два дня до свадьбы Пушкина Таня была у Нащокиных. К крыльцу подкатили сани, вошел Пушкин. Еще из саней увидел Таню и закричал:

– Ах, радость моя, как я рад тебе, здорово, моя бесценная!

Поцеловал Таню в щеку и уселся на диван. Сел и тяжело задумался, оперши голову на руку. Поглядел на Таню.

– Спой мне, Таня, что-нибудь на счастье; слышала, может быть, я женюсь?

– Как не слыхать. Дай вам Бог, Александр Сергеевич!

– Ну, спой мне, спой!

– Давай, Оля, гитару, споем барину.

Ольга принесла гитару. Таня стала перебирать струны, обдумывая, что ей спеть. На душе у нее в это время было очень грустно, любимого человека жена его увезла в деревню. Таня сильно по нем тосковала. И всю грусть, всю свою тоску она вложила в песню.

Ах, матушка, что так в поле пыльно?

Государыня, что так пыльно?

Кони разыгралися… А чьи-то кони, чьи-то кони?

Кони Александра Сергеевича…

Пела, исходя тоской, и не поднимала глаз от гитары. Вдруг Пушкин громко зарыдал. Таня подняла глаза. Он схватился рукой за голову и плакал, как ребенок. Нащокин кинулся к нему.

– Что с тобой, что с тобой, Пушкин?

– Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!

Встал и уехал, ни с кем не простившись.

Еще раз Таня видела Пушкина через месяц-полтора после его свадьбы. Шла она по улице, навстречу богатая, новенькая карета четвернею. Слышит, кто-то из кареты кричит:

– Радость моя, Таня, здорово!

Это был Пушкин: он спустил окно кареты, высунулся и послал Тане рукой поцелуй. Рядом с ним Таня увидела его красавицу-жену в голубой бархатной шубе. Наталья Николаевна глядела на Таню и улыбалась.