Читать книгу "Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)"

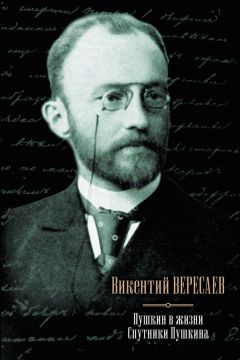

Автор книги: Викентий Вересаев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

(1777–1846)

Известный в свое время драматург и театральный деятель. Сын небогатого смоленского помещика. Обучался в московском Благородном пансионе, оттуда поступил в лейб-гвардии Пребраженский полк. Увлекался театром, пробовал писать комедии. В 1802 г. вышел в отставку с чином штабс-капитана и занял место начальника репертуарной части петербургских театров. Был ярым классиком и литературным старовером, вместе с Шишковым стоял во главе «Беседы любителей российского слова» и вел борьбу с Карамзиным и Жуковским. Поставил на сцене ряд комедий, из которых многие имели большой успех. Шум вызвали комедии «Новый Стерн» (1804), в которой высмеивался Карамзин и сентиментализм, и «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815), где под именем балладника Фиалкина был выведен Жуковский. Этот выпад его против Жуковского послужил непосредственным поводом к созданию общества «Арзамас», поведшего борьбу с «Беседой». Пушкин принимал деятельное участие в этой борьбе и высмеивал в своих стихах Шаховского под присвоенным ему именем «Шутовского». Шаховской, однако, был писатель не без достоинств. Комедии его для своего времени были остры и забавны. Он был в близких отношениях с «молодыми архаистами» – Грибоедовым, Катениным, Жандром, Кюхельбекером; одна из пьес написана им в сотрудничестве с Грибоедовым и Хмельницким. Отмечают в комедиях Шаховского целые монологи, служащие как бы прототипами монологов в «Горе от ума». Шаховской первый стал употреблять в комедии вместо тяжелого александрийского стиха легкий вольный стих, закрепленный Грибоедовым в «Горе от ума». Постепенно стал сдавать свои непримиримые классические позиции, брал сюжеты из Шекспира, Вальтера Скотта, впоследствии – и из Пушкина.

Шаховской был довольно высокого роста, тучный, с огромным животом и очень безобразный. На широком лице – длинный, загнутый совиный нос, щеки и подбородок ложились на белую косынку, обмотанную вокруг толстой, короткой шеи; волосы длинные и очень жидкие, неопределенного цвета. При тучности своей был очень живой, подвижный, говорил без умолку. Шепелявил, не выговаривал «р» и еще несколько букв. Однако был прекрасный сценический учитель. На репетициях горячился, передразнивал и сыпал колкими фразами. Случалось, что он становился на колени, кланялся в ноги и плаксиво-карикатурным тоном умолял актера выражать чувства теплее, по-человечески. Или яростно кричал:

– Зарычал, завыл! У тебя, миленький, каша во рту, ни одного стиха не разберешь! На ярманках в балагане тебе играть!

Или:

– Опять зазюзюкал, миленький! Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь!

Одна актриса обиделась на него и сказала:

– Я вам не девочка.

– Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка!

Актриса упала в обморок, а князь растерялся и сконфуженно сказал:

– Должно быть, я сказал какую-нибудь глупость.

Только когда читала свою роль знаменитая Семенова, Шаховской не останавливал ее и покачивал в такт головой, точно слушал музыку. Рассказывали про него много нехорошего: что он сводничал молодых актрис генерал-губернатору Милорадовичу, что был очень пронырлив, что его интригами вызвано было обострение душевной болезни раздражительно-самолюбивого драматурга Озерова. Эти последние слухи имел в виду Пушкин, когда в послании к Жуковскому (1816) обращался к поэтам-товарищам:

Смотрите: поражен враждебными стрелами,

С потухшим факелом, с недвижными крылами,

К вам Озерова дух взывает: други! месть!..

Шаховской не был женат, а жил в «гражданском браке» с Ек. Ив. Ежовой, актрисой на роли комических старух, женщиной малообразованной. Квартира их помещалась на самом верхнем этаже, знакомые называли ее чердаком. После театра в «чердак» этот ежедневно съезжались театралы и засиживались до двух-трех часов ночи. Хозяин был очень любезен, всегда весел, разговор его о всех предметах был занимателен и разнообразен. В доме его встречались самые разнообразные люди; бывали Крылов, Гнедич, Грибоедов, Ал. Бестужев, Катенин; можно было увидеть тут и литератора, и артиста, и даровитого актера, и хорошенькую актрису, и шалуна-офицера, иногда и ученого-академика. В 1818 г. Катенин свез к Шаховскому Пушкина. Шаховской принял его очень радушно. Когда Пушкин с Катениным возвращались ночью в санях от Шаховского, Пушкин сказал:

– Знаешь, в сущности, он очень славный малый. Никогда я не поверю, чтоб он хотел серьезно вредить Озерову или кому-нибудь другому.

– Однако ты этому поверил, – возразил Катенин, – ты это написал и напечатал, вот что плохо.

– К счастью, никто не читал моей школьной пачкотни, как ты думаешь, знает он что-нибудь?

– Нет, он мне никогда об этом не говорил.

– Тем лучше. Последуем его примеру и никогда не будем говорить об этом.

Впоследствии Пушкин писал Катенину, что вечер на «чердаке» Шаховского был одним из лучших вечеров его жизни. В первой главе «Онегина», говоря о театре, Пушкин писал:

Николай Иванович Кривцов

Там вывел колкий Шаховской

Своих комедий шумный рой.

(1791–1843)

Сын богатого орловского помещика, имевшего до двух тысяч душ. Получил хорошее домашнее образование, потом поступил в лейб-егерский полк в Петербурге. Был большого роста, атлетического сложения, с крутой грудью, черноволосый, с прекрасным, высоким лбом. Отличался «скромным до излишества поведением», которое товарищи объясняли его гордостью, трудолюбием и страстью к аристократическому обществу. В Бородинской битве был ранен в руку, взят в плен; вместе с больными французскими офицерами лежал в московском Воспитательном доме, обращенным в госпиталь. Когда французы покинули Москву, народ и казаки стали избивать отставших и раненых французов. Толпа ворвалась в Воспитательный дом. Кривцов надел мундир, объявил, что он – московский генерал-губернатор, грозно накричал на толпу и заставил ее удалиться. Оправившись от раны, Кривцов опять отправился в армию. В битве под Кульмом ему оторвало ядром левую ногу. В госпитале он лежал рядом с умирающим от ран Моро – знаменитым генералом первой французской республики, изгнанным Бонапартом из Франции и приглашенным императором Александром I из Америки для участия в войне против Наполеона. Александр, посещая Моро, обратил внимание на Кривцова. После взятия Парижа Кривцов жил в одном доме с Лагарпом, бывшим воспитателем Александра. Лагарп очень полюбил Кривцова и отрекомендовал его Александру как замечательного во всех отношениях человека. Чем-то Кривцов сумел вызвать к себе в русском императоре совершенно исключительную симпатию. Он получил пять тысяч червонцев на лечение, произведен в подполковники и прикомандирован к царской свите. И до самой смерти Александр продолжал оказывать Кривцову покровительство и проявлять свое благоволение. По заключении мира Кривцов остался в Париже при русском посольстве. Много читал, учился, наблюдал, познакомился с рядом выдающихся деятелей – Шатобрианом, Ж. Б. Сеем, Талейраном, побывал в Германии, Швейцарии, Бельгии, Англии. В Англии ему сделали искусственную ногу столь хорошо, что почти незаметна была его хромота; он мог даже танцевать. За время пребывания своего за границей Кривцов приобщился к либеральным идеям Запада и в 1817 г. возвратился в Петербург отменным «вольтерьянцем» и «якобинцем» как в религиозном, так и в политическом отношении. Вскоре он стал своим человеком в петербургских литературных кружках, познакомился с Карамзиным, Жуковским, князем Вяземским, братьями Тургеневыми. У Тургеневых встретился он с Пушкиным, только что выпущенным из лицея, и был поражен его умом. Они сошлись. По-видимому, тогдашнее беззаботно-эпикурейское жизнеотношение Пушкина вызывало со стороны Кривцова возражения, на которые Пушкин ответил посланием к нему:

Не пугай нас, милый друг,

Гроба близким новосельем:

Право, нам таким бездельем

Заниматься недосуг.

Пусть остылой жизни чашу

Тянет медленно другой,

Мы ж утратим юность нашу

Вместе с жизнью дорогой…

Смертный миг наш будет светел,

И подруги шалунов

Соберут их легкий пепел

В урны праздные пиров.

В начале 1818 г. Кривцов снова определился на службу при русском посольстве в Лондоне. Когда он уезжал, Пушкин лежал больной и послал ему на дорогу в подарок «Орлеанскую девственницу» Вольтера с приложением стихотворного послания к Кривцову («Когда сожмешь ты снова руку…»). Старшим друзьям Пушкина не нравилось влияние на Пушкина вольнодумного Кривцова. А. Тургенев с огорчением писал Вяземскому: «Кривцов не перестает развращать Пушкина и прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии». В Лондоне Кривцов пробыл два года, но был он характера очень неуживчивого и раздражительного, не поладил с русским послом князем Ливеном и в 1820 г. воротился в Петербург. Приехал он ярым англоманом и таким оставался в течение всей остальной жизни. Но от «якобинства» осталось в нем уже очень мало. «Кривцов уже вышел из полка либералистов», – писал Карамзин Дмитриеву. Задумав жениться, Кривцов поехал в Варшаву, где в это время был император Александр, и выхлопотал себе у него такое количество милостей, что мы можем только развести в недоумении руками. Совершенно неизвестно, за что, единственно из личного расположения к Кривцову, Александр пожаловал ему: аренду в десять тысяч рублей, сто тысяч взаймы без залогу и без процентов на десять лет (эти долги обыкновенно прощались или никогда не взыскивались), фрейлинский вензель для его невесты, губернаторское место на выбор и дом для житья в Царском Селе. Анненков в черновых своих записях сообщает со слов Я. Сабурова: «Данные ему царем сто тысяч рублей на свадьбу Кривцов употребил буквально на свадьбу, но с женой жил плохо, будучи педерастом, чего не скрывал. Был образованный человек, вольтерьянец и эпикуреец – с честными правилами на службе».

В 1823 г. Кривцов стал губернатором в Туле. Началась административная деятельность этого «ярого англомана», представляющая из себя самую фантастическую смесь проявления корректнейшей английской законности с самым разнузданным российским произволом. Кривцов завел в Туле порядок, подтянул распущенное чиновничество, а однажды высек почтмейстера за то, что он отказался дать ему лошадей, приготовленных для императора. Кривцова перевели «для поправления губернии» в Воронеж. Там он опять горячо стоял за правосудие. Рассмотрев однажды жалобу челобитчика, Кривцов нашел его совершенно правым и уверил, что дело его не может быть проиграно. Но дело он проиграл и пришел с этим известием к Кривцову. Кривцов изумился:

– Как?! Я только вчера подписал дело в вашу пользу!

Немедленно поехал в присутствие. Оказалось вот что: черновое решение, просмотренное Кривцовым, было, правда, в пользу челобитчика, но при переписке подкупленные чиновники переделали решение, а Кривцов, не читая, подписал. Кривцов в бешенстве разорвал журнал и уехал домой. Чиновники послали за прокурором, и было составлено донесение в сенат, что губернатор помешался. Началось следствие, Кривцова тем временем, опять «для поправления губернии», перевели в Нижний Новгород. Там он, должно быть, опять насаждал правосудие, но, между прочим, побил исправника, а вскоре, по высочайшему повелению, подпал дознанию о бесчеловечных побоях, которым подвергал ямщиков и сельских старост, частью собственноручно, частью через полицейских чиновников, при проезде из Нижнего в тамбовскую деревню жены. Все это, вероятно, опять кончилось бы переводом Кривцова в другую губернию для ее «поправления», но в это время умер Александр, лично знавший и любивший Кривцова. Вспыхнуло 14 декабря. В нем оказались замешанными брат Кривцова Сергей и три его шурина. Кривцов был отставлен «за строптивость нрава», аренда была ему прекращена и велено с него взыскать данные ему взаймы сто тысяч рублей. С уничтоженной карьерой, с расстроенным состоянием, с озлобленной душой Кривцов поселился в тамбовской деревне своей жены. Собственное его имение было продано за казенное взыскание с публичного торга. В имении жены было 3000 десятин и 500 душ крестьян. Он энергично принялся хозяйствовать, – так энергично, что крестьяне взбунтовались. Ни бунт этот, ни ряд неурожаев, ни затеянный Кривцовым процесс с приятелем-соседом не помешали ему поправить пошатнувшиеся свои дела, и вскоре он привел хозяйство в образцовый порядок; соседи приезжали к нему за советами; уважение, смешанное со страхом, он внушал даже местным властям, которые ездили к нему на поклон. Деревенскую жизнь Кривцов понемногу полюбил; в ней тоже было что-то английское: англичане живут в своих поместьях, а в Лондоне только гостят. В деревне Кривцов выстроил каменную готическую английскую башню. Кабинет и все комнаты дома содержались в примерной английской чистоте; полы обиты были мягкими, пушистыми коврами, а так как мужицкая обувь мало полезна для ковров, то Кривцов прорубил из комнат окно в сени, в назначенный час староста всовывал в окно бородатую свою голову, делал барину доклады и выслушивал его распоряжения. Род Кривцовых был недавний и незнатный, но он убедил себя в большой его древности и знатности. К гербу своему постоянно сочинял разнообразнейшие девизы, – увы! никогда не утвержденные герольдией. Герб свой Кривцов помещал, где только было возможно. Им увенчаны были киоты образов деревенской его церкви, им, по завещанию Кривцова, украшен был его надгробный памятник, – а под гербом ряд девизов: «veritas salusque publica (правда и общественное благо)», «пес timeo, пес spero (не боюсь и не надеюсь)» и др. Знавшие Кривцова утверждают, что он был человек умный. Вяземский о нем пишет: «Он не был человеком ни увлечения, ни утопии. Был он более человеком рассудка, разбора, анализа. Можно было признать в нем некоторую холодность, некоторый скептицизм. Не знаю, был ли он способен к дружбе в полном значении этого слова, но он питал чувство искренней приязни и уважения к некоторым исключительным лицам и остался им верен до конца». После высылки своей из Петербурга Пушкин переписывался с Кривцовым, но до нас дошли только два его письма. Осенью 1824 г. он писал: «…правда ли, что ты стал аристократом? Это дело. Но не забывай демократических друзей 1818 года… Все мы переменились. А дружба, дружба…» За неделю до свадьбы своей Пушкин написал Кривцову письмо, совершенно необычное для Пушкина: письма его вообще очень мало знакомят нас с интимными его переживаниями, – Пушкин был исключительно скрытен. Это же письмо поражает глубокой откровенностью, с которой Пушкин высказывает все свои колебания, сомнения и опасения, связанные с предстоящей женитьбой. Либо уж очень тяжело было Пушкину, либо отношения его с Кривцовым были действительно дружеские.

Кондратий Федорович Рылеев(1795–1826)

Сын мелкопоместного дворянина. Отец состоял главноуправляющим имениями одного из князей Голицыных, был человек скупой, жестокий и деспотичный; бил жену, запирал ее в погреб; бил и сына. Мать была женщина забитая и кроткая. Мальчик поступил в первый кадетский корпус в Петербурге. Учился он порядочно, много читал. Товарищи очень любили Рылеева, он был коноводом во всех шалостях, часто принимал на себя вину товарищей; с начальством держался дерзко и вызывающе, его секли нещадно, но он под розгами молчал, а вставши на ноги, опять начинал грубить офицеру. В 1814 г. Рылеев окончил курс и был выпущен прапорщиком в конно-артиллерийскую бригаду. В 1814–1815 гг. участвовал в кампании против Наполеона, побывал в Париже. По возвращении из похода в течение трех лет стоял со своей бригадой в Воронежской губернии. Отец его умер в 1814 г., оставив дела в очень запутанном состоянии; Голицыны, имениями которых он управлял, сделали на него начет в 80 тыс. рублей и в этой сумме предъявили иск к наследникам; дело тянулось долго и не закончилось еще к смерти Рылеева. В 1818 г. Рылеев вышел в отставку с чином подпоручика, женился в 1820 г. на дочери острогожского помещика. Весной этого года он побывал в Петербурге, а с осени следующего года окончательно поселился в нем. У матери Рылеева было небольшое именьице в шестидесяти верстах от Петербурга. Рылеев был избран от дворянства в заседатели петербургской уголовной палаты. Избрание никому не известного мелкого помещика на эту должность может показаться странным. Но в то время судебные учреждения славились колоссальным взяточничеством и крючкотворством, и уважающий себя дворянин считал позором пачкать свое имя службой в подобных учреждениях. Однако молодые люди, стремившиеся к действительно полезной общественной деятельности, поступали именно в такие гиблые учреждения, чтобы в них бороться за правду и справедливость. В той же петербургской уголовной палате служил в это время и И. И. Пущин, лицейский друг Пушкина, переменивший блестящее положение гвардейского офицера на скромное звание члена палаты. В должности своей Рылеев проявил большую независимость и смелость. Крестьяне графа Разумовского, изнуренные непосильными поборами, взбунтовались и были усмирены силой. Дело о них было передано в уголовную палату. Император, вельможи, судьи – все были против. Один Рылеев взял сторону крестьян и энергично отстаивал их правоту. Декабрист Н. А. Бестужев рассказывает: «Сострадание к человечеству, нелицеприятие, пылкая справедливость, неутомимое защищение истины сделало Рылеева известным в столице. Между простым народом имя его и честность вошли в пословицу. Однажды по важному подозрению схвачен был какой-то мещанин и представлен военному губернатору Милорадовичу. Сделали ему допрос. Милорадович грозил ему всеми наказаниями, если он не сознается. Но мещанин был невинен и не сознавался. Тогда Милорадович пригрозил, что отдаст его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вверяются судам. Мещанин упал ему в ноги и с горячими слезами стал благодарить. «Какую же милость оказал я тебе?» – спросил губернатор. «Вы меня отдали под суд, – отвечал мещанин, – и теперь я знаю, что избавлюсь от всех мук и привязок; знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать невинным!» В 1824 г. Рылеев перешел на службу правителем канцелярии Российско-американской компании. Это место дало ему некоторое материальное обеспечение.

Рылеев начал писать стихи еще в корпусе. Выдвинулся он своей сатирой «К временщику», напечатанной в «Невском зрителе» за 1820 г. В подзаголовке было указано, что это – «подражание Персиевой сатире: К Рубеллию». В действительности это было оригинальное произведение, где с неслыханной смелостью поэт обращался к ненавистному временщику Аракчееву:

Надменный временщик, и подлый, и коварный,

Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,

Неистовый тиран родной страны своей,

Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!..

Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,

Но свойства злобные души не утаишь:

Твои дела тебя изобличат народу;

Познает он, что ты стеснил его свободу,

Налогом тягостным довел до нищеты,

Селения лишил их прежней красоты…

Тогда вострепещи, о временщик надменный!

Народ тиранствами ужасен разъяренный!

В «лишенных красоты селениях» заключался совершенно ясный намек на аракчеевские военные поселения с их казарменной перестройкой деревень. Сатира произвела в обществе огромную сенсацию. Не догадались ли наверху об истинном смысле сатиры, предпочли ли притвориться недогадавшимися, но никаких репрессий за нее не последовало. Вся дальнейшая поэтическая деятельность Рылеева была также направлена на общественное служение; поэзия была для Рылеева средством борьбы, способом будить в людях стремление к свободе, к справедливости, к исполнению гражданского долга. «Я не поэт, я гражданин», – заявлял он. В целом ряде «дум» Рылеев дал короткие поэмки об исторических русских деятелях – Артамоне Матвееве, Якове Долгорукове, Артемии Волынском, идеализируя их как борцов за правду и свободу.

В думе «Волынский» он, например, говорит:

Отец семейства, приведи

К могиле мученика сына:

Да закипит в его груди

Святая ревность гражданина!

Любовью к родине дыша,

Да все для ней он переносит –

И, благородная душа,

Пусть личность всякую отбросит.

Пусть будет чести образцом,

За страждущих – железной грудью

И вечно заклятым врагом

Постыдному неправосудью.

С каждым годом талант Рылеева рос, освобождался от налета риторики, прозаизмов и романтических приукрашений. Формировался крепкий гражданский поэт, достойный предшественник Некрасова. В неоконченной поэме «Наливайко» этот предводитель казаков в борьбе с польской шляхтой говорит у Рылеева:

Известно мне: погибель ждет

Того, что первый восстает

На утеснителей народа;

Судьба меня уж обрекла,

Но где, скажи, когда была

Без жертв искуплена свобода?

Погибну я за край родной, –

Я это чувствую, я знаю,

И радостно, отец святой,

Свой жребий я благословляю!

(«Исповедь Наливайки»)

Те стихи Рылеева, которые не могли увидеть печати, расходились в списках и восторженно заучивались молодежью. Герцен рассказывает: «Я помню, как ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир».

Вместе с другом своим А. А. Бестужевым Рылеев издавал альманахи «Полярная звезда». Альманахи составлялись с большим вкусом, давали на своих страницах произведения лучших писателей того времени и пользовались у публики огромным успехом. Между прочим, издатели первые ввели систематическую оплату печатаемых статей гонораром, – до той поры этого в обычае не было.

Рылеев был среднего роста, хорошо сложен. От широкого лба лицо резко суживалось к подбородку, большие, темные глаза были поставлены на лице чуть-чуть косо и стояли друг от друга несколько дальше обычного; губы тонкие и извилистые; темные, слегка вьющиеся волосы. Ходил, слегка наклонив голову вперед. Профессор Никитенко, получивший свободу от крепостной зависимости главным образом благодаря энергии Рылеева (о нем в главе «Писатели»), рассказывает: «Я не знавал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. С первого взгляда он вселял вам как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем безвозвратно отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза его горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня».

Рылеев не выносил аристократов. Он участвовал в нескольких дуэлях в качестве либо действующего лица, либо секунданта, где каждый раз дело шло о том, чтобы осадить человека, пользовавшегося своим привилегированным положением для некорректных действий. Гвардейский офицер князь Шаховской свел связь с побочной сестрой Рылеева. Рылеев, вступаясь за честь скомпрометированной сестры, вызвал Шаховского на дуэль. Тот отказался. Рылеев публично плюнул ему в лицо. Стрелялись на близком расстоянии. Пуля Рылеева ударила в дуло пистолета Шаховского, вследствие этого пуля Шаховского, целившего Рылееву в лоб, отклонилась и ранила Рылеева в ступню. Другая дуэль, в которой Рылеев участвовал в качестве секунданта, наделала большого шума. Блестящий лейб-гусар, флигель-адъютант Новосильцев, ухаживал за сестрой семеновского офицера Чернова, двоюродного брата Рылеева. Сделал предложение, оно было принято. Но потом Новосильцев сбежал, несколько раз имел объяснения с братом невесты, каждый раз давал обещание жениться. В конце концов граф Сакен (впоследствии фельдмаршал), начальник отца невесты, желая угодить влиятельной матери Новосильцева, принудил Чернова-отца послать отказ Новосильцеву. Чернов-сын вызвал Новосильцева на дуэль. В письме, написанном перед дуэлью, Чернов писал: «Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души». Оба противника были тяжело ранены и через несколько дней умерли. Похороны Чернова превратились в общественную манифестацию, масса знакомых убитого и незнакомых сопровождала гроб, на памятник было собрано десять тысяч рублей. Энергичным организатором демонстрации был Рылеев. На смерть Чернова он написал стихотворение, быстро разошедшееся в списках:

Клянемся честью и Черновым, –

Вражда и брань временщикам.

Царя трепещущим рабам,

Тиранам, нас угнесть готовым!

На наших дев, на наших жен

Дерзнет ли вновь любимец счастья

Взор бросить, полный сладострастья, –

Падет, перуном поражен!

Рылеев принадлежал к тому редкому типу художников, – типу Данте и Байрона, – у которых их слово стремится воплотиться в непосредственное дело. Иван Иванович Пущин, товарищ Рылеева по службе в уголовной палате, принял его в начале 1823 г. в Северное тайное общество прямо во вторую ступень, в число «убежденных». Революционное настроение, которое год от года росло и крепло в Рылееве, нашло богатые возможности для своего проявления в открывшейся перед ним деятельности. «С первого шага, – рассказывает декабрист князь Е. П. Оболенский, – Рылеев ринулся в открытое ему поприще и всего себя отдал той высокой идее, которую себе усвоил». Очень скоро он выдвинулся в первый ряд членов общества, значительно оживил его деятельность, был избран в «верхний круг», – в члены Верховной Думы, и в конце концов стал фактическим руководителем всего общества. В политическом отношении он стоял левее большинства членов Северного общества, требовал освобождения крестьян с землей, настаивал на демократизации общества введением в него купцов и мещан, восставал против имущественного ценза, намеченного для избирателей в аристократической конституции Никиты Муравьева. Однако, как и все члены Северного общества, Рылеев больше всего боялся народной революции и ее «ужасов». Для роли руководителя революционной партии Рылеев был мало пригоден: слишком у него была горячая голова, слишком много было экзальтированности – и слишком мало четкой политической мысли, холодного расчета и организаторского умения. Он мог быть только агитатором и вдохновителем заговора, его «Шиллером», как выразился Герцен. И не было у него той крепкой веры, которая стремится к победе и верит в ее возможность. Он ясно сознавал ничтожность сил общества и ждал надвигающегося момента борьбы не как боец, а как мученик. «Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?»

Умер Александр I. Наступило междуцарствие. Войска присягнули Константину. Но оказалось, что он отказался от престола в пользу Николая. Представлялся исключительный, неповторимый случай для энергичного выступления: уверить солдат, что Константин насильственно устранен от престола, во главе обманутых войск произвести военный переворот и провозгласить конституцию. Рылеев развил кипучую деятельность. Заговорщики каждый день собирались в его квартире. 13 декабря окончательно был выработан план действий. Диктатором назначен князь Трубецкой. Офицеры должны были рассыпаться по казармам и вести поднятые войска на площадь к сенату. «Как прекрасен был в этот вечер Рылеев! – вспоминает М. Бестужев. – Речь его текла, как огненная лава; его лик, как луна, бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипевшего различными страстями и побуждениями. Я любовался им, сидя в стороне». Разошлись до завтра – возбужденные, решительные и радостные. Молодой конногвардеец, поэт князь А. И. Одоевский, в детском восхищении воскликнул:

– Умрем, ах, как славно мы умрем!

Только Рылеев был странно спокоен и серьезен. Он сдержанно сказал одному из друзей:

– Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать: начало и пример принесут плоды.

Еще накануне он взял с офицеров-измайловцев честное слово, – если не смогут увлечь за собой солдат, то, во всяком случае, прийти на площадь самим.

Рано утром 14 декабря Рылеев отправился на площадь. Там никого не было. Вместе с Пущиным он бросился по казармам. Тем временем братья Бестужевы и князь Щепин-Ростовский вывели на площадь солдат Московского полка. Подходили лейб-гренадеры и матросы гвардейского экипажа. Трубецкой, назначенный главным командиром восстания, не явился. Рылеев с Пущиным воротились на площадь, Пущин примкнул к стоящим войскам. Рылеев же, видя безначалие и неустройство, бросился искать Трубецкого и после этого…

Хотелось бы тут задернуть занавес и отдернуть его на туманном утре 13 июля 1826 г. В предрассветных сумерках на гласисе Петропавловской крепости смутно вырисовывались пять виселиц. Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин шли под конвоем вдоль фронта войск; осунувшиеся и изнуренные, они еле двигались под тяжестью кандалов; на груди были дощечки с надписью: «злодеи, цареубийцы». Потом они поднялись на подмостки. Их поставили под виселицами, надвинули на лица холщовые колпаки, надели петли и вышибли из-под ног скамейки. Но не приняли в расчет тяжести кандалов. Под Рылеевым и еще двумя осужденными веревки оборвались, тела прошибли доски помоста и упали в яму под помостом. Вытащили их изувеченных, в крови. Муравьев-Апостол воскликнул:

– И повесить-то в России порядочно не умеют!

Побежали искать новых веревок. Повесили опять.

Светла, без пятна, жизнь поэта-революционера, смертью запечатлевшего свою любовь к родине и свободе… Но – не нужно нам возвышающего обмана, и незачем прятать за занавесом то, чего хотелось бы, чтобы не было. Возвращаемся назад.

Рылеев с Сенатской площади отправился искать прятавшегося Трубецкого, нигде его не нашел – и отправился домой. Без него прошло это ужасное бездейственное стояние восставших войск, без него заработали картечью царские пушки, устилая площадь и улицы трупами бежавших солдат и народа. Ночью, когда все уже было кончено, когда полиция спускала в проруби под лед убитых и раненых бунтовщиков, Рылеев был арестован. И этой же ночью, в первом же показании, он назвал всех сообщников и закончил показание так: «Опыт показал, что мы мечтали, полагаясь на таких людей, каков князь Трубецкой. Страшась, чтобы подобные же люди не затеяли чего-нибудь подобного на Юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло возмущение. Открыв откровенно и решительно, что мне известно, я прошу одной милости, – наивно заканчивал Рылеев, – пощадить молодых людей, вовлеченных в общество, и вспомнить, что дух времени – такая сила, перед которой они не в состоянии были устоять». И на дальнейших допросах он с готовностью сообщал решительно все, что знал, он вполне заслужил убийственную похвалу следственного комитета: «Объясните, со свойственной вам откровенностью…» Между прочим, показания Рылеева были решающими при обвинении Каховского. Что особенно удивительно, – все это вовсе не было со стороны Рылеева попыткой обелить и спасти себя. Он не отрицал своей руководящей роли в заговоре: «Признаюсь чистосердечно, я почитаю себя главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо я мог остановить оное и не только сего не подумал сделать, а, напротив, еще преступной ревностью своей служил для других самым гибельным примером». За три недели до смерти Рылеев повторил то же в письме к императору Николаю, брал всю вину на себя и молил простить товарищей: «Казни, государь, меня одного: я благословлю десницу, меня карающую, благословлю твое милосердие и перед самой казнью не перестану молить Всевышнего, да отречение мое и казнь навсегда отвратят юных сограждан моих от преступных предприятий власти верховной».