Читать книгу "Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)"

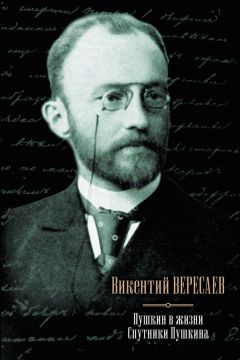

Автор книги: Викентий Вересаев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

(1801–1867)

Младший брат Н. А. Полевого. Систематического образования не получил, читал под руководством брата Николая. В 1825 г. сделался усердным помощником брата по редактированию «Московского телеграфа», сам сотрудничал в нем, преимущественно в отделе критики и библиографии. Кажется, роль его в этой области была гораздо крупнее, чем обыкновенно думают. По запрещении журнала занимался книжной торговлей, изданием переводов, выпустил биографический роман «Ломоносов», очень похваленный Белинским, редактировал журнал «Живописное обозрение». Оказывал большую материальную помощь брату, совершенно запутавшемуся в долгах, так что расстроил свои собственные дела. По смерти брата материальное его положение улучшилось. Продолжал заниматься переводами, сотрудничал в журналах. Умер в своем имении под Вязьмой. Оставил «Записки», в которых прославляет брата и страстно защищает от сыпавшихся на него нападок; воспоминания вообще во многом пристрастны, но ценны по обилию сведений, характеризующих тогдашние литературные отношения.

Николай Иванович Надеждин(1804–1856)

Критик, журналист, выдающийся ученый. Сын рязанского сельского священника. С детства поражал всех умом и начитанностью. Десяти лет был принят в высший класс рязанского духовного училища, пятнадцати лет, не кончив еще полного курса семинарии, был как лучший ученик отправлен в Московскую духовную академию. Двадцати лет получил степень магистра богословских наук. В течение двух лет преподавал русскую и латинскую словесность в рязанской семинарии, вышел в отставку и уехал обратно в Москву. Там поступил в семью богатого помещика Федора Самарина домашним учителем его сыновей, в числе которых был впоследствии известный славянофил Юрий Самарин. В доме была превосходная библиотека, все свободное от занятий время Надеждин проводил за книгами, изучал философию, историю, русскую и иностранную художественную литературу и стал одним из ученейших и образованнейших людей своего времени. Около 1828 г. сблизился с издателем «Вестника Европы» профессором М. Т. Каченовским и выступил в его журнале с рядом критических статей. Статьи были подписаны: «Екс-студент Никодим Надоумко. Писано между студенства и вступления в службу, на Патриарших прудах». Первая же статья «Литературные опасения за будущий год» – вызвала большой шум, не меньший шум вызвали и следующие «Сонмище нигилистов» и др. В статьях этих Надеждин с яростью обрушивался на современную ему «романтическую» литературу и доказывал, что новый романтизм столь же мало похож на подлинный романтизм средних веков, как французский псевдоклассицизм – на классицизм эллинский; восставал против взгляда на самодовлеющее значение искусства, требовал гармонического слияния интересов эстетического, умственного и нравственного, возмущался кровавыми убийствами и нравственной грязью, которыми полны произведения Байрона и его русских подражателей с Пушкиным во главе. «О, бедная, бедная наша поэзия! – восклицал он. – Долго ли будет ей скитаться по нерчинским острогам, цыганским шатрам и разбойническим вертепам? Неужели к области ее исключительно принадлежат одни мрачные сцены распутства, ожесточения и злодейства? Что за решительная антипатия ко всему доброму, светлому, мелодическому, – радующему и возвышающему душу? Не так думал великий Гораций…» «Светлый мир сотворен не для того, чтобы мы им брезговали и ругались, а для того, чтобы им любоваться и наслаждаться». Иллюстрировались эти положения так. Приводит Надоумко место из «Графа Нулина», где Наталья Павловна смотрит из окна на двор:

…печально под окном

Индейки с криком выступали

Вослед за мокрым петухом;

Три утки полоскались в луже.

Шла баба через грязный двор

Белье повесить на забор…

«Здесь изображена природа во всей наготе своей! – ехидничал Надоумко. – Жаль только, что сия мастерская картина не совсем дописана. Неужели в широкой раме черного двора не уместились бы две-три хавроньи, кои, разметавшись по-султански на пышных диванах топучей грязи, в блаженном самодовольствии и совершенно эпикурейской беззаботности могли бы даже сообщить нечто занимательное изображенному зрелищу? Почему поэт, представляя бабу, идущую через грязный двор, позабыл изобразить, как она, со всем деревенским жеманством, приподымала подол своей понявы? Это едва извинительно в живописце великом и всеобъемлющем!» Главным предметом нападок Надоумко был Пушкин как глава новой школы да еще Полевой как ее защитник и проповедник. Нападки эти представляют высочайшие вершины художественного тупоумия: «Поэзия Пушкина есть просто пародия, его можно назвать по всем правилам гением – на карикатуры», «Полтава есть настоящая Полтава для Пушкина: ему назначено было здесь испытать судьбу Карла XII», «Для гения не довольно смастерить Евгения!», «Граф Нулин» и «Бал» Баратынского – «это суть прыщики на лице вдовствующей нашей литературы! Они и красны, и пухлы, и зрелы!» «Бориса Годунова» Надоумко рекомендовал Пушкину сжечь, а вообще признавал Пушкина главой современного литературного нигилизма, «покушающегося ниспровергнуть до основания священный оплот общественного порядка и благоустройства». Несмотря на бесспорность некоторых общих положений, статьи Надоумко по существу своему являлись типичнейшим продолжением того же старческого брюзжания Каченовского на колебание старых литературных канонов, на склонность изображать «грязь» жизни, на «соблазнительность» любовных сцен и на разрушение общественных устоев общества. Статьи писаны и обычной орфографией Каченовского, с фитой, ижицей, писаны пошло-развязным стилем и чванливо уснащены бесчисленными цитатами на греческом, латинском, французском, немецком, английском, итальянском языках, даже без перевода на русский; в каждой строчке сквозит самодовольный педант, щеголяющий глубиной своей учености. Такое, например, сравнение: «…непонятны, как священные песни fratrum Ambarvalium для современников цицероновых».

Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» чрезвычайно высоко поставил Надеждина как критика, называл его учителем Белинского, находил, что критикой своей Надеждин подготовил возможность дальнейшего развития нашей литературы и т. п. Такое отношение Чернышевского к Надеждину справедливо вызывает у позднейших исследователей полное недоумение. Самую лучшую, очень тонкую характеристику критической деятельности Надеждина дал его якобы ученик Белинский. «Статьи Надоумка, – пишет он, – отличались особенною журнальною формою, оригинальностию, но еще чаще странностью языка, бойкостью и резкостью суждений. В них можно было заметить, что противник романтизма понимал романтизм лучше его защитников и был не совсем искренним поборником классицизма так же, как и не совсем искренним врагом романтизма. Г. Надеждин первый сказал и развил истину, что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки), ни романтическою (ибо мы не паладины средних веков), но что в ней должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию. Мысль справедливая и глубокая, – г. Надеждин даже хорошо и развил ее. Но тем не менее она немногих убедила и не вошла в общее сознание. Много причин было этому, а главные из них: какая-то неискренность и непрямота в доказательствах, свойственная докторанту, а не доктору, и явное противоречие между воззрениями г. Надеждина и их приложением… Это противоречие едва ли не было умышленно, во уважение неверных отношений докторанта, желающего быть доктором, и потому, по мере возможности, не желающего противоречить закоренелым предубеждениям докторов. По этой уважительной причине г. Надеждин вооружился против Пушкина всеми аргументами своей учености, всем остроумием своих «надоумочных» или, – как говорили тогда его противники, «недоумочных» статей… Сделавшись доктором и получив кафедру, г. Надеждин совершенно изменил свои литературные взгляды и даже орфографию: вместо «эсфетический» и «энфузиазм» стал писать «эстетический» и «энтузиазм»; разбирая «Бориса Годунова», заговорил о Пушкине уже другим тоном, хотя и осторожно, чтобы не слишком резко противоречить своим «надоумочным» и «эсфетическим» статьям».

Здесь Белинский, между прочим, ясно указывает на причины виляющей позиции Надеждина в его критических статьях, – желание докторанта подделаться к заскорузлым взглядам докторов: как раз в это время Надеждин писал свою докторскую диссертацию о романтизме, и от влиятельного в академических сферах Каченовского много зависела дальнейшая ученая карьера Надеждина. В 1830 г. Надеждин блестяще защитил диссертацию. Она была написана на прекрасном латинском языке, обнаруживала огромную ученость – и столь же огромное холопство: диссертант скорбел об отсутствии в наши дни христианского смирения, призывал российскую музу «никогда не изменять своей наследственной благочестивой любви к Богу, отчизне и человечеству, под благодатною сению Августейшего монарха, объемлющего равною отеческою попечительностью все ветви жизни своей великой державы», негодовал, что «ни один из певунов, толпящихся между нами, не подумал и пошевелить губ своих», чтобы воспеть турецкие победы Дибича, уверял, что Россия не овладела Константинополем только потому, что «смилостивилась над поверженным врагом и победила самое себя христианским смирением и человеколюбием». В 1832 г. Надеждин был назначен ординарным профессором теории изящных искусств, археологии и логики. Лекции его, не отличаясь глубиной, были блестящими импровизациями, сильно захватывавшими слушателей; о них с удовольствием вспоминали и впоследствии К. Аксаков, Ив. Гончаров, Буслаев.

В 1831 г. Надеждин основал журнал «Телескоп» с приложением листка «Молва». В журнале этом Надеждин совершенно порвал со своим благонамеренным прошлым и выступил талантливым застрельщиком боевого разночинного радикализма. Журнал сыграл крупную роль в истории русской журналистики и был лучшим после «Московского телеграфа» журналом того времени по разносторонности и серьезности даваемого материала и по блестящему составу сотрудников; в нем, между прочим, начал свою критическую деятельность Белинский, вскоре поднявший критический отдел журнала на большую высоту. В 1835 г. «Телескоп» был запрещен за помещенное в нем «Философическое письмо» Чаадаева. Надеждина вытребовали для допроса в Петербург. На допросах он каялся, доказывал, что все его статьи исполнены чистейшей преданности к великому государю и отечеству и проникнуты глубочайшим негодованием «против так называемого европейского губительного просвещения». Его сослали в Устьсысольск. Через год с небольшим он был прощен, вскоре принят на службу в министерство внутренних дел и назначен редактором «Журнала министерства внутренних дел». Получал от министра Л. А. Перовского ряд научно-практических поручений по изучению раскола. Человек умный и знающий, Надеждин дал очень ценные исследования по расколу, но все его заключения вели к подтверждению официальной точки зрения о крайней вредности раскола и необходимости самого решительного его обуздания. Начальник штаба корпуса жандармов, знаменитый Дубельт, писал с полным правом: «Могу смело сказать, что Полевого и Надеждина я переродил». За все время службы своей Надеждин много работал по этнографии, географии и археологии, издал ряд трудов большой научной ценности. К концу жизни был действительным статским советником, кавалером ордена Владимира 3-й степени и владельцем имения в Крыму.

Наружность Надеждина была мало привлекательна. Он был среднего роста, худой, чернявый, с вдавленной грудью, в очках, с резкими чертами лица; у него был длинный красный нос, рот почти до ушей, раскрывался он не только при смехе, но даже при улыбке, обнаруживая не зубы только, но и десны. Манеры его были неуклюжи и аляповаты, голос криклив. В минуты одушевления он издавал звуки, похожие на рычание, и дикие восклицания вроде: а-га-гата! Читая лекцию, Надеждин зажмуривал глаза, точно слепой, и беспрерывно качался, махая головой сверху вниз, будто клал поясные поклоны, и это размахивание гармонировало с его размашистой речью, бойкой, рьяной и цветистой. Однако, несмотря на безобразие и вульгарные манеры, Надеждин привлекал к себе людей умом и знаниями. «Если бы этот ум и знания, – говорил Панаев, – соединились в нем с твердостью воли, он, вероятно, оставил бы по себе прочную память или в летописях Московского университета, или в истории русской литературы. Но он всю жизнь вертелся, как флюгер, по прихоти случайностей; без сожаления покидал одно поприще для другого и нигде не оставлял по себе глубокого следа. Он был человек вполне просвещенный и свободомыслящий, но не имел твердых убеждений, которые заставляют человека идти непоколебимо по избранному пути, не отклоняясь в стороны».

На нападки «Вестника Европы» Пушкин отвечал едкими эпиграммами и по адресу «седого Зоила» Каченовского и его подголоска – Надоумко. Свой ругательный разбор «Полтавы» Надоумко закончил так: «Что будет, то будет! Утешаюсь, по крайней мере, тою мыслию, что ежели певцу «Полтавы» вздумается швырнуть в меня эпиграммой, то это будет для меня незаслуженное удовольствие». Пушкин на это ответил эпиграммой:

Надеясь на мое презренье,

Седой Зоил меня ругал,

Но, потеряв уже терпенье,

Я эпиграммой отвечал.

И, возгоря желаньем славы,

Теперь, надеясь на ответ,

Журнальный шут, холоп лукавый,

Ругать бы также стал… О, нет!

Пусть он, как бес перед обедней,

Себе покоя не дает;

Лакей сиди себе в передней,

А будет с барином расчет.

К Надеждину относятся еще эпиграммы Пушкина «Мальчишка Фебу гимн поднес» и «Притча». Лично Пушкин встретился однажды с Надеждиным у Погодина и записал: «Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но с живостью, а иногда и с красноречием. В них не было мыслей, но было движение; шутки были плоски». Впоследствии Пушкин сотрудничал в надеждинском «Телескопе» и поместил там, за подписью «Феофилакт Косичкин», свои знаменитые памфлеты на Булгарина.

Орест Михайлович Сомов(1793–1833)

Журналист и беллетрист (псевдоним – Порфирий Байский). Сын капитана, воспитывался в Харьковском университете. Поселившись в Петербурге, сотрудничал в журналах. С 1824 по 1826 г. состоял столоначальником в правлении Российско-американской компании, где правителем канцелярии был Рылеев. Был близко знаком с Рылеевым, А. Бестужевым, Грибоедовым, Дельвигом. По подозрению в прикосновенности к декабрьскому восстанию был арестован 19 декабря и заключен в Алексеевский равелин, но 7 января 1826 г. освобожден. На государственной службе никогда не служил и был одним из первых писателей-профессионалов, живущих литературным трудом. В 1823 г. в своем послании к Гнедичу Баратынский назвал его «Сомов безмундирный». Это возмутило Пушкина, и он писал Дельвигу из Одессы: «Сомов безмундирный – непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику смеяться над независимостью писателя?» Сомов долго работал в изданиях Булгарина, который ценил его как человека полезного, но, зная, как он нуждается, обходился с ним дурно и даже обсчитывал его. Греч рассказывает: «Булгарин брал и отставлял, привлекал и выгонял своих сотрудников беспрерывно и обыкновенно оканчивал дело с ними громким разрывом, сопровождавшимся непримиримою враждою. Он трактовал их, как польский магнат служащих ему шляхтичей: то пирует, кутит, кохается с ними, то обижает их словесно и письменно, как наемников, питающихся от крох его трапезы. В числе этих несчастных илотов был Сомов. Нрава был он доброго и кроткого, человек честный и благородный, но совершенно недостаточный. По сотрудничеству в «Пчеле» получал он по четыре тысячи рублей ассигнациями в год за составление фельетонов, смеси и т. д. Вдруг Булгарин за что-то прогневался на него и завопил: «Вон Сомыча! Вон его!» И действительно, объявил ему отставку. Лишенный средств к существованию, Сомов предложил свои услуги Дельвигу». Дельвиг издавал альманах «Северные цветы», но сам был очень ленив, беспечен и неспособен входить в практические мелочи дела. Он охотно принял предложение Сомова. «Появление Сомова, – рассказывает племянник Дельвига, – было очень неприятно встречено в обществе Дельвига. Наружность Сомова также была не в его пользу. Вообще постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно заплаканными, глазами, он не внушал доверия. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения. Между тем все ошибались насчет Сомова; Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха «Северные цветы» и впоследствии «Литературной газеты». Дельвиг не мог бы сам издавать «Северные цветы», что прежде исполнялось книгопродавцом Олениным, а тем менее «Литературную газету». Вскоре однако же все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Все его общество очень полюбило Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностью».

Борис Михайлович Федоров(1794–1875)

Поэт, драматург, беллетрист, детский писатель, публицист, критик – во всем глубоко бездарный. В начале двадцатых годов служил секретарем при директоре департамента духовных дел А. И. Тургеневе, затем был театральным цензором, позже помощником заведующего картинами в Эрмитаже. Литературную его деятельность Белинский характеризует так: «Никто не доставлял в своих сочинениях так много торжеств добродетели, никто столько раз не казнил в них порока, как доблестный Б. М. Федоров; он делал то и другое по крайней мере тысячу раз, – и если свет не сделался лучше, то уже, конечно, не от недостатка деятельности сего сочинителя, а оттого, что свет был чрезвычайно испорчен прежде, нежели сочинитель сей начал действовать».

В 1828 г., в единственной вышедшей книге своего журнала «С.-Петербургский зритель» Федоров поместил разбор четвертой и пятой глав «Онегина». Об этом разборе Пушкин писал: «Г-н Б. Федоров, разбирая довольно благосклонно четвертую и пятую главы «Онегина», заметил однако ж мне, что в описании осени несколько стихов сряду начинаются у меня частицею уж, что и называл он ужами, а что в риторике зовется единоначатием. Осудил он также слово «корова» и выговорил мне за то, что я барышень благородных и, вероятно, чиновных, назвал девчонками (что, конечно, неучтиво), между тем как простую деревенскую девку называл девою. В избушке, распевая, дева прядет…» По поводу того же разбора Вяземский писал А. Тургеневу: «Твой Федоров в своем журнале критикует Пушкина, а пуще всего требует от него нравственности. После того встретились они у меня, и Пушкин насмешил меня с ним: «Отчего не описываете вы картин семейного счастия?» и тому подобное говорил ему нравоучитель, а тот отвечал ему по-своему».

Пушкин издевался над Федоровым, но в конце двадцатых годов виделся с ним нередко; по агентурным сведениям, Федоров был одним из наиболее частых посетителей Пушкина в гостинице Демута, где в то время жил Пушкин. Однажды, весной 1828 г. Пушкин гулял в Летнем саду с Вяземским и Плетневым. Повстречался им Федоров, и на прогулку выходивший с имевшимся у него орденом. Пушкин взял его под руку.

– Походите с нами.

Сказал, насмешливо указывая на орден:

– Вы здесь гуляете в качестве чиновника, а не в качестве наблюдателя и поэта.

И еще сказал:

– У меня нет детей, а все выблядки. Не присылайте мне вашего журнала. (Федоров в это время издавал детский журнал «Новая детская библиотека».)

О Федорове – эпиграмма Дельвига или Соболевского:

Федорова Борьки

Мадригалы горьки,

Эпиграммы сладки,

А доносы гадки.

Артисты и художники

Михаил Иванович Глинка(1804–1857)

Гениальный композитор, творец русской оперы. Сын состоятельного смоленского помещика, капитана в отставке. Детство провел в деревне. Учился в петербургском Благородном пансионе, где товарищами его были Соболевский, Лев Пушкин, Н. Мельгунов. Окончил курс в 1822 г. Брал у специалистов уроки музыки. С 18 лет принялся сочинять, – «писал ощупью», как выражался сам Глинка. Теории композиции он еще не изучал. Романсы его начинали пользоваться популярностью. В 1828 г. Глинка через М. Л. Яковлева познакомился с Дельвигом, стал посетителем его литературных вечеров, часто встречался там с Пушкиным; импровизировал, играл на фортепиано, пел, приводя всех в восторг. В 1830 г. уехал за границу; в Берлине занимался теорией композиции у известного теоретика Дена, в Италии учился пению. Воротился в Россию в 1834 г. и принялся за писание оперы. Сюжет – об Иване Сусанине – дал Жуковский, хотел даже сам писать либретто, но за недосугом передал барону Е. Ф. Розену. Вскоре Глинка познакомился с молоденькой девушкой редкой красоты, Марьей Петровной Ивановой, влюбился в нее и женился. Любовь, счастливая семейная жизнь благоприятно действовали на его вдохновение, он работал с большой интенсивностью, и в 1836 г. опера «Жизнь за царя» была готова. 27 ноября 1836 г. было первое представление, опера имела блистательный успех. Автор был позван в императорскую ложу, царь благодарил его, пожаловал ему дорогой перстень. В середине декабря Глинку чествовали на интимном обеде у А. В. Всеволожского, где Пушкин, Вяземский, Жуковский и граф Виельгорский общими усилиями сочинили песенку в честь Глинки, которую тут же положили на музыку Глинка и князь Одоевский. Куплет Пушкина:

Пой в восторге, русский хор,

Вышла новая новинка.

Веселися, Русь! Наш Глинка

Уж не глинка, а фарфор!

Глинка был назначен капельмейстером придворной певческой капеллы, с хорошим жалованьем, с прекрасной казенной квартирой. Слава, успех, материальное благополучие. Но в семейной жизни его было очень неблагополучно. Глинка не разглядел в жене своей того, что друзья его видели в ней с самого начала, – глупости, некультурности и глубочайшего мещанства. «После пресыщения материальным счастием сожития с молоденькою женою, – рассказывает Ю. К. Арнольд, – стала все больше выясняться дисгармония между их натурами». Для Марьи Петровны наряды, балы, экипажи, лошади, ливреи были все. Музыкой она совершенно не интересовалась; проживая в год до десяти тысяч рублей, жаловалась, что муж ее много денег тратит на нотную бумагу. Требовала, чтоб у них была четверка лошадей, отказывалась ездить на паре и кричала мужу:

– Разве я купчиха, чтоб ездить на паре?

Пользовалась каретой и четверкой лошадей, а муж должен был ходить пешком или ездить на дрянном извозчике. Кукольник писал в дневнике: «Миша бедный! Горько ему дома, и нет семейного счастия… Какая она ему жена? И что она из него сделала? Этого милого, чудесного ребенка надо беречь и лелеять, а она его злит и поминутно раздражает». Глинка стал пропадать из дому и целые дни проводить у Кукольника, с которым сближался все больше. Около этого времени он стал писать «Руслана и Людмилу» – гениальнейшую из русских опер, мыслей, эмоций и мелодий которой хватило бы оперы на четыре обычных. В незабываемую заслугу Кукольнику надо поставить, что он все время упорно и энергично поддерживал Глинку в его работе над «Русланом», ободрял его, рассеивал сомнения и колебания. Кукольник был человек музыкально одаренный, с тонким слухом и вкусом, хорошо посвященный даже в «сухие таинства контрапункта», и в этом отношении общение с ним было для Глинки полезно. Но он же все сильнее втягивал Глинку в пьяную, беспутную жизнь, которую вел он сам и группировавшийся вокруг него кружок литературной и артистической богемы – так называемая «братия». Ю. К. Арнольд пишет: «Я не боюсь указать на «братию», а прежде всего на братьев Кукольников, как на тех, которые расстраивали здоровье Глинки и тем подготовляли преждевременную его кончину; пользуясь его слабохарактерностью, они втянули его в непосильные его слабому телосложению дебоши, которыми тешилась их грубая и мощная натура». В 1839 г. Глинка получил несомненные доказательства неверности жены, разъехался с ней и начал дело о разводе. В этом же году он отказался от должности капельмейстера придворной капеллы. Работал над «Русланом», беспутничал в кукольниковской компании, пил коньяк, как воду. Увлекался некоторое время Екатериной Ермолаевной Керн, дочерью А. П. Керн.

Осенью 1842 г. «Руслан» был поставлен на сцене. Успех, однако, был слабый: до понимания грандиозной этой оперы публика еще не доросла. Даже такой тонкий знаток музыки, как граф М. Ю. Виельгорский, считал оперу неудавшейся, а великий князь Михаил Павлович очень удивлялся, что Лист считает Глинку гениальным композитором, и уверял его, что он провинившихся офицеров вместо гауптвахты посылает в театр слушать оперу Глинки. Вскоре в Петербурге водворилась итальянская опера, а русская была изгнана со сцены. Все это было большим ударом для Глинки и имело очень неблагоприятное влияние на его дальнейшую композиторскую деятельность. В 1844 г. Глинка уехал за границу. Жил в Париже, Испании. Возвращался в Россию, жил в Петербурге, Варшаве, Смоленске. Умер в Берлине.

Глинка был очень небольшого роста, в молодости худощав; бледно-смуглое, серьезное лицо было окаймлено узкими, черными как смоль бакенбардами; волосы черные, невьющиеся, на правой стороне лба – несокрушимый вихор, бородавка на левом виске. Голову держал немного назад, а грудь выпячивал вперед; эта характерная для Глинки петушиная поза метко схвачена в многочисленных карикатурах Степанова. Ходил Глинка, слегка приподнимаясь на носки, движения были резкие, как бы судорожные. Одевался просто, но опрятно, всегда был застегнут на все пуговицы. Был он очень болезнен, постоянно хворал, лечился то у аллопатов, то у гомеопатов; врачи находили у него «целую кадриль болезней»; страдал, между прочим, сифилисом и последствиями алкоголизма, под конец жизни обрюзг и сильно растолстел. Был крайне нервен, с легко меняющимися настроениями, сам он за свою нервную чувствительность называл себя мимозой. Музыка была его душа. Так сам Глинка говорил про себя. Он принадлежал к тому роду гениальных натур, которые совершенно не способы жить во все стороны, брать жизнь во всем разнообразии ее проявлений, подобно Гете или Толстому. Глинка весь жил в музыке и творчестве, реальная жизнь проходила перед ним нереальными тенями, вне музыки ничего его не захватывало сколько-нибудь глубоко, ничего серьезно не интересовало. Симпатии его тяготели только к людям, понимавшим музыку. Этим, вероятно, объясняется, что Глинка не сошелся с Пушкиным, как известно, в музыке понимавшим очень мало, и дружил с Кукольником, большим знатоком музыки. К общественным вопросам он был глубоко равнодушен. «Калоши, зонтики и политику посетители должны были оставлять за дверями», – пишет про него один современник. Жизнь его прошла серо и неинтересно. В мелочах жизни был он совершенно беспомощен, нуждался в заботливом уходе. Его старик-слуга Яков Ульяныч заведывал всем его хозяйством, сам Глинка ничего не знал о своем платье, белье, обуви, деньги тоже были у Ульяныча; уезжая со двора, Глинка брал у него несколько мелкой монеты. Настоящей, глубокой и одухотворенной любви к женщине он не знал, увлечения были чисто физиологические. В России и за границей он обыкновенно заводил себе для постельных надобностей временных любовниц. В таком, например, роде: летом 1848 г., в Варшаве, «мне приглянулась в одной кофейне, – рассказывает Глинка, – статная и довольно миловидная девушка по имени Аньеля. Я сманил ее к себе, и она жила у меня в качестве хозяйки. Так как она была ловка, весела и расторопна, то жилось очень хорошо». Единственное более глубокое увлечение Екатериной Ермолаевной Керн как-то очень быстро погасло вследствие незначительнейших недоразумений.

Помимо композиторского и исполнительского на фортепиано дара Глинка был еще замечательный певец, и это было тем более замечательно, что голос у него был плоховатый и слабый, – сиплый, несколько в нос и неопределенный, – ни тенор, ни баритон. П. М. Ковалевский пишет:

«Носовой разбитый тенор Глинки, за который его не взяли бы и в хористы, рассыпал такие чары выражения, после которых самые сладкозвучные певцы не смели петь того, что им было спето. Хотя ария «Любви роскошная звезда» (из «Руслана») писана для женского голоса, но после Глинки невозможно было ее слушать, какая бы певица ни пела».

В песне из нескольких куплетов с одной и той же музыкой Глинка пел так, что казалось, будто к каждому куплету музыка совсем другая. Совершенно исключительную силу экспрессии в пении Глинки с изумлением и восторгом отмечают такие знатоки, как музыкальный критик В. В. Стасов и композитор А. Н. Серов.