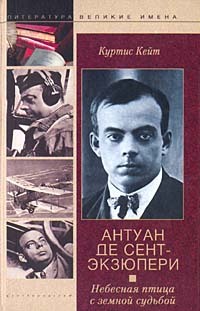

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 54 страниц)

Дабы спасти предприятие от полного провала, создали «ликвидационный комитет», состоящий из четырех членов, возглавляемый Раулем Дотри, инициативным инженером, заработавшим себе репутацию, управляя государственной железнодорожной компанией, и продолжавшим позже объединять французскую железнодорожную систему в единое целое. Его руководство принесло только кратковременную отсрочку, поскольку к этому времени червь уже глубоко вгрызся в яблоко. Политика резкого сокращения вошла в силу, и деятельность «Аэропостали» впредь ограничилась авиалинией Тулуза – Буэнос-Айрес – Сантьяго. Планируемые перелеты между Чили, Перу, Боливией, Аргентиной и Парагваем были отложены, как и намеченное обслуживание почты, охватывавшее обширные тропические леса и горную местность Бразилии. В Венесуэле Поль Ваше сумел сохранить авиалинию при поддержке местных органов власти, но перелетами между Наталем и французскими Антильскими островами пришлось пожертвовать. Брошенной на произвол судьбы линии «Аэропосталь Аргентина» пришлось приостанавливать обслуживание Патагонии, над вводом в действие которой так упорно трудился Сент-Экзюпери. Только в следующем октябре оно возобновилось, когда компанию, теперь полностью аргентинскую, переименовали в «Аэропосталь насиональ». За каких-то несколько недель напряженные усилия, на которые ушло полдюжины лет, свелись на нет, и «Аэропосталь» прекратила, фактически внезапно, быть ведущей авиалинией в мире.

Марсель Буйю-Лафон, может, и не обладал гениальностью энергичного Фердинана Лессепа, но катастрофа, настигшая «Аэропосталь», слишком болезненно напоминала панамский скандал. Вряд ли могло все произойти в более неподходящий момент для Сент-Экзюпери. Ему теперь приходилось содержать еще и жену, и именно тогда, когда пост, который он совсем недавно занимал в Аргентине, прекратил существовать. Мермоз, встревоженный бедствием, настигшим компанию, примчался в Тулузу, где Гийоме, не летавший начиная с середины апреля, присоединился к ним. Все трое оказались там к 15 июня, когда Рауль Дотри приехал туда из Парижа в инспекционную поездку вместе с Андре Буйю-Лафоном. На вопрос Дотри: «Какие улучшения вы хотели бы видеть?» – Мермоз ответил за всех троих: «Никаких. Поддержите месье Дора. И тогда улучшения произойдут сами собой».

Если бы Дотри, способный и честный человек, был полностью свободен в своих действиях, он бы так и поступил. К сожалению, он совсем не разбирался в аэронавтике и чувствовал себя обязанным учитывать советы Андре Буйю-Лафона, также входившего в состав «ликвидационного комитета». А Андре Буйю-Лафон из кожи вон лез, лишь бы любой ценой расквитаться с Дора. Против Дора возникло новое сенсационное обвинение, выдвинутое двумя пилотами, от которых он избавился за профессиональную непригодность. По их домыслам, Дора был пироманьяком, многие ночи напролет сжигавшим в Тулузе почту, вместо того чтобы ее доставлять адресатам. Обвинители ручались, так как якобы видели это своими глазами! Обвинение явно абсурдное, но в пылу разгоревшихся тогда страстей оказалось достаточным напечатать подобное и поднять новый шум и травлю в левой печати. Мавританцы всякий раз, стоило им захватить самолет «Аэропостали», первым делом хватались за мешки с почтой, из которых они могли выкроить себе бурнусы. Затем они вскрывали конверты в надежде обнаружить там деньги. Все остальное, не представлявшее для них никакого интереса, они развеивали по ветру. Если удавалось спасти хоть какие-нибудь почтовые отправления, «Аэропосталь» возвращала их в Тулузу, где они передавались в местное почтовое отделение. Дора не имел никакого отношения к окончательной судьбе таких посланий, но с присущей ему тщательностью, опасаясь любых подобных инцидентов или несчастных случаев, он связывал вместе несколько конвертов, затем погружал их в воду или подносил к ним спички, пытаясь определить, выдерживали письма испытание огнем или погружение в море. Вот они, пиротехнические опыты, тайная страсть этого преступника! Абсурд? Для Сент-Экса, Гийоме и Мермоза, да и большинства их товарищей-пилотов – совершенная чушь. Но не для врагов Дора, теперь во главе с Андре Буйю-Лафоном. Потрясенный такой мстительной мелочностью, Беппо Массими – генеральный директор «Аэропостали» – отказался от своей должности. Дора, несмотря на тщетные протесты Мермоза, Гийоме и Сент-Экзюпери, уволили.

Для всех них это был неожиданный удар. После стольких лет потерять своего патрона, которому служили верой и правдой, оказаться предоставленными самим себе. Но все они тесно привязались к «Аэропостали» и были готовы смириться со многим. Обвинения против Дора, такие глупые, чтобы их поддержали законники, вероятно, позволяли им надеяться, что, как только разоблачат клевету и ложь, Дора будет вновь назначен на свой пост. И они вернулись к своим полетам, не до конца осознавая то разрушительное опустошение, которое из-за слепоты Андре Буйю-Лафона грозило компании.

Из Тулузы Сент-Экзюпери направили в Касабланку, где Консуэла присоединилась к нему немного позже, прилетев на самолете компании. Тонио уже работал, перевозил почту из Дакара, и, когда она прилетела, ей пришлось завтракать в гостинице «Эксельсиор» одной. Привлеченный веселым взглядом ее черных глаз, некий француз, занимавший соседний столик, заговорил с ней и крайне удивился, когда она произнесла, как само собой разумеющееся: «Я прибыла с неба, и звезды – мои сестры».

Работа Сент-Экзюпери, как и его статус, изменилась, и ему приходилось возить почту вокруг Дакара по центральному участку африканской линии. Вместо «бреге», на котором он однажды летал днем, теперь он пилотировал «Лате-26» и вылетал из Касабланки около четырех часов дня. Он приземлялся в Агадире незадолго до заката и остальную часть полета выполнял при свете луны или звезд. Порт-Этьенн, конечная остановка, показывался на рассвете, вместе с огромным оранжевым шаром солнца, начинавшем подниматься над розовеющими дюнами на востоке.

Обычно единственным спутником Антуана был радист, сидевший в открытой кабине позади него, разбирая сообщения, полученные им, и передавая их Сент-Эксу на кусочках бумаги, которые тот читал при свете лампочек на приборной панели. Открытый всем ветрам, «Лате-26» строили не для транспортировки пассажиров. Но бывали и исключения, как случилось одним жарким июльским полднем, когда Сент-Экс вошел в офис диспетчера на летном поле в Касабланке, и там ему сообщили, что на сей раз он должен везти пассажира.

– Какого пассажира? – вскричал Сент-Экзюпери. – Мне приземляться с пассажиром на борту в пустыне? Ночью?

– У меня распоряжения, – ответил Жюльен, начальник аэродрома. – Из Парижа.

– Но пассажир – это на целую сотню литров меньше топлива и потеря больше часа! А если мы сталкиваемся с туманом, мы рискуем исчерпать все топливо и как тогда быть с почтой?

Жюльен беспомощно развел руками. Против подобных указаний сверху он не мог ничего сделать. Именно в тот момент, поскольку предполагаемый пассажир позже описал эту сцену, пилот внезапно заметил его. «Он изучал меня, словно мысленно взвешивал: ему было интересно понять разницу между моим весом и почтой. Через несколько минут, помещенный в кабину, уцепившись за перекладины, я смотрел, как белые террасы марокканского города исчезают позади нас. Спина Сент-Экзюпери закрывала панель, иногда он поворачивался к радисту, сидевшему рядом со мной».

Тем пассажиром оказался Жан-Жерар Флери, молодой журналист, отправлявшийся в Южную Америку с целью написать ряд статей об «Аэропостале». В Агадире они взяли переводчика, и немного позже, когда солнце зашло, Флери как зачарованный наблюдал за арабесками теней, клином передвигавшихся через пески: это караван верблюдов брел вдоль берега. «И внезапно упала ночь, непроглядная и враждебная. Мои глаза, с трудом привыкавшие к этому слепому полету, различали только тонкую, бледную линию прибоя, отделяющего две одинаково темные необъятности океана и пустыни. При свете тлеющей трубки в руке толмач Абдулла смотрел на меня, сверкая искрами своих ярких глаз».

Прямоугольник сигнальных огней отмечал местоположение взлетной полосы Кап-Джуби. Едва они приземлились, как, к удивлению Флери, отряд рослых марокканцев, закутанных во все синее, поспешил к Сент-Экзюпери, хватая его руку и поднося к своим запылившимся губам. «Лабес», – приветствовал их Сент-Экс, казавшийся больше смущенным, чем довольным этими знаками уважения в пустыне. «Все последовали за ним в тишине до будки, где мы выпили по стакану воды, той драгоценной воды, которую пароход привозит сюда раз в две недели с Канар. Пока один из марокканцев усаживался на корточки перед мерцающей красной решеткой, лил масло и разбивал яйца в кастрюлю, чтобы наскоро приготовить пищу, торопливо вошли другие люди, укутанные в покрывала. После довольно долгого почтительного молчания эти воины в покрывалах внезапно разразились пространной речью, перемежающейся выразительными жестами. Сент-Экзюпери слушал их, кивая, заставляя замолчать одного, указывая на другого, чтобы тот заговорил, словно кади среди племенных вождей».

Постороннему сцена казалась волнующей. Для Сент-Экзюпери все шло по заведенному порядку, и ничего необычного в этом не было, как в облаках, куда они нырнули вскоре после взлета со взлетной полосы Джуби. «Часто, поскольку мы кренились и вертелись в вихревых потоках, – это уже слова Флери, – я видел, как слабая линия прибоя исчезает. Но потом небо очищалось, и пустыня освещалась пунктиром мерцающих огней – кострами лагерных стоянок кочевников».

По возвращении в Касабланку Сент-Экса встречала Консуэла, ожидающая его там вместе с доктором Анри Контом и его женой – друзьями, которых ему рекомендовала дочь французского сенатора из Лиона. Чета Контов занимала виллу в холмистом пригороде Анфы, но ничуть не реже они встречались на берегу в бистро под названием «У Зезе», где два механических фортепьяно стояли наготове в ожидании монеток рыбаков. Тонио нравилось поддерживать эту атмосферу дешевого бара как можно дольше, но запасы мелочи иссякали, и он, в конце концов, возвращался к своему собственному, чуть более изысканному набору старинных французских народных песен. И звучала причудливая старинная баллада о хорошенькой девушке, пленившей поэтически настроенного сапожника в те «хорошие старые времена», когда все лошади короля могли пить из речки, протекающей по его деревне, и у каждого угла его кровати подвешивали благоухающий пучок полевых цветов.

Между песнями Сент-Экзюпери развлекал всех рассказами о своих недавних приключениях в воздухе, подбирая слова для описания новых и незнакомых еще ощущений. Как естественно, как легко они зазвучат годы спустя, когда в «Планете людей» читатель вновь переживет один из этих напряженных, опасных моментов, подобных той незабываемой ночи (в октябре 1931 года), когда во время перелета на юго-запад, к Сиснеросу, Сент-Экс и Жак Нери, его маленький радист-корсиканец, внезапно безнадежно сбились с курса и оказались далеко в Атлантике. Луна скрылась, и вдобавок к глухоте (радиостанции, дезориентированные звуками, поступающими со всех сторон света, прекратили их передачи) они оказались и слепы. «Луна исчезала, подобно мерцающим последним красным огонькам, в белоснежных пластах тумана. Выше нас, в свою очередь, небо затянули облака, и с этого времени мы двигались между облаками и туманом в мире, свободном от всякого света, всякой сущности».

Позже, после нескольких выматывающих многочасовых попыток восстановить связь с полностью закрытым из-за тумана берегом, Сент-Экзюпери сел в Порт-Этьенне и тут же написал письмо Бенжамину Кремьё, стремясь передать, как ему и Нери только что удалось выжить, благодаря виртуозному мастерству. Письмо начиналось с того, как он был поражен, узнав из некоторых книжных обозрений, касающихся «Южного почтового», что он лишь ученик Тагора, всего-навсего «любитель», что нельзя писать о своей работе. «Работа казалась мне просто общей суммой самых глубоких переживаний и чувств. Выходит, надо стать евнухом, чтобы говорить о любви? И не быть литературным критиком, чтобы знать, как рассуждать о книгах? Кузнец господина Б. мог бы с таким же успехом написать дурацкую книгу о своей наковальне, но я сомневаюсь, будто у него получилось бы лучше, возьми он за основу описание жизни в шато».

Во время одного из своих самых недавних полетов, продолжал Антуан свой рассказ, он затерялся в тумане, причем радиоаппаратура вышла из строя. «Ночь была безлунная, и я двигался между туманом и густыми облаками, сделавшими ночь еще темнее. Единственная материальная вещь, оставленная мне в этом мире, был мой самолет. Я был «вне всего сущего». И тут я разглядел первую вспышку света на линии горизонта. Я принял ее за маяк. Вообразите радость, которую вы испытываете при виде маленькой светящейся точки, заключающей в себе все! Я направился на свет, но это оказалась звезда. После того как я безуспешно клюнул на множество таких приманок, я внезапно рассердился и удивил сам себя своими размышлениями: «Неужели я так никогда и не найду ту звезду, на которой я живу?» Я действительно затерялся в своего рода межпланетном пространстве. И если бы мне пришлось говорить об этом в какой-нибудь книге об единственной пригодной для жилья звезде, разве это был бы литературный прием, а не отблеск пережитого моей плотью больше, нежели мной самим? Разве это не оказалось бы реальнее, честнее, полнее, чем любое другое объяснение? Мой опыт той ночью, сама его суть не была неким искусственным жестом, но внезапно явилась новым масштабом ценностей и измерений. И я воображаю, что даже мужлан, в муках действия не имеющий времени, чтобы привередничать в выборе того или иного слова, просто позволяет плоти думать за него, не вкладывая мысли в слова из технического словаря, а если не хватает слов – в некие символы. Позже он забывает их, словно пробуждаясь после сна, и заменяет техническим словарным запасом; но символ содержит все. И это не литература».

В этой мысли, по существу символической, ассоциативной и в раннекантианском смысле «синтетической» – не было, конечно, ничего нового, и Сент-Экзюпери не зря читал Пруста. Он жаловался в том же письме на бесполезную сырость некоторых выражений – например «автобус, застрявший в пробке», – классический пример. Антуан чувствовал ложность этой аналогии, поскольку автобус (или же водитель) ощущает себя на переполненной улице совсем не так, как увязшая муха в горшке с джемом, а скорее безжалостно сдавленным твердыми, словно камни, предметами. Первое правило автора – копать глубже изношенных стереотипов языка, калечащих речь и превращающих ее в «сознание, которое живет во сне и удивляет при пробуждении рассказанной по-своему истории». Он неожиданно пришел к этому выводу той особенной ночью над затянутым облаками океаном, соткав свою сеть образов вокруг тех трех звезд, которые стремился держать выше своего правого крыла. «Я лечу на цирковой трапеции. Трапеции, закрепленной на звездах. Подо мной была та же бездна, и я должен удержать равновесие, так же напрягались мускулы, тот же взгляд, устремленный вверх, и даже те же самые светящиеся огоньки фейерверка или деревенской ярмарки. И как только я вернулся к действительности, я произнес: «Я лечу на трапеции среди звезд».

Вот пример и очень точный, очень литературный образ, но непригодный, поскольку кажется таковым, и все же не точный и не литературный. Во сне каждую ночь у крестьянина столько же точнейших образов, которые выражают все настолько же хорошо, словно их выбрала моя плоть».

Чувствуется сильное влияние Бергсона в этой апологии «бессознательному», хотя много и от Джойса, Кафки, Фрейда и сюрреалистов, те были также очарованы этим таинственным подсознанием царства грез духа. Сент-Экса, понятно, заинтриговал этот неустанный прядильный станок сказок, эта трудолюбивая Пенелопа, неспящая Шахерезада, продолжавшая развлекать человеческий мозг во время часов неудержимой дремоты. Но как проникнуть в тайну этого загадочного языка, который мы несем в себе, когда даже наши сны испытывают воздействие коллективных стереотипов каждодневной речи? Малларме, в своем знаменитом восхвалении Эдгара Аллана По, назвал миссией поэта – освободить себя от языка племени. Жид мог также прокомментировать этот факт во время встреч в Агее, когда Тонио пытался находить образы, в которых он нуждался, чтобы передать особую напряженность пережитого Гийоме, не добавив ничего от себя. Ибо уже в своем дневнике Жид обращал внимание, что не только на мысли, но и на ощущения и эмоции самых простых людей разрушительно воздействуют стандартные формулы и традиционные фразы, в окружении которых они живут. Он и Жан Шлумбергер получили драматическое доказательство этого, когда однажды во время Первой мировой войны посетили госпиталь для выздоравливающих раненых солдат, недавно привезенных с фронта. Навещавшие были ошеломлены, услышав, как эти солдаты, «от кого мы ожидали, по крайней мере, истинных впечатлений, наивно возвращали нам те же самые фразы, которые можно было прочитать каждый день в газетах: фразы, очевидно вычитанные ими… С помощью этих штампов солдаты видели, чувствовали, переживали… Ни один из них не оказался способен на малейшую личную непосредственную реакцию».

И именно эту новизну – в неожиданности снов – Сент-Экзюпери стремился возвратить обратно. Но обнаружить слова, чтобы вызвать их к жизни, – это совсем иное дело. Образ трапеции, примененный к его ночному полету, связан с детскими воспоминаниями об акробатах и куполе цирка, но это слишком земное сравнение, чтобы передать тот смысл потерянности, которую он ощущал в холодной недействительности той безлунной ночи. Этот специфический образ был безжалостно пересмотрен в дальнейшем. Как ни странно, приблизительно к сорока годам, он признал, что Борман, Ловель и Лидерс должны были чувствовать нечто иное, возвращаясь из ледниковой необъятности и бесконечности к крошечной, но гостеприимной «хорошей земле».

* * *

Награда за поэтические муки настигла Сент-Экса скорее, чем ожидалось, всего через месяц после той неземной ночи, когда звезды, подобно астрономическим рыболовам, поймали его на свою поблескивающую золотом наживку. 4 декабря двенадцать из восемнадцати дам, составлявших жюри, проголосовали дать премию «Фемина» за 1931 год Антуану де Сент-Экзюпери за его второй роман, «Ночной полет». Новости, помчавшиеся по телеграфу в Тулузу и переданные оттуда вдоль по всей линии, догнали автора в Кап-Джуби. Ему немедленно разрешили возвратиться для получения приза, но поскольку основные обязанности Антуана были связаны с авиалинией, ему вручили для доставки почту из Южной Америки. Когда он наконец приземлился в Тулузе после двадцати четырех часов пилотирования, Андре Дюбурдье, старый компаньон Дора, только внимательно приглядевшись, узнал летчика. «Трехдневная щетина покрывала лицо, сохраняя на лице черную копоть от выхлопа двигателя… Кто признал бы его аристократическую руку в лапе угольщика, протянутой мне? Обутый в старые сандалии, в изодранных брюках с пятнами жира, в надетом прямо на голое тело синем ратиновом пальто, подвязанном веревкой… Спустя два часа после приземления на аэродроме в Монтодране, Антуан сел на поезд до Парижа, едва успев натянуть грязную рубашку и измятый костюм, извлеченный из чемодана, оставленного в Тулузе в предыдущий приезд».

Как только поезд прибыл на вокзал Орсе, Сент-Экс тут же прыгнул в такси, добрался до гостиницы «Лютеция» и погрузился в горячую ванну. Чтобы справиться с его серой гривой, в номер был вызван цирюльник, и пока Антуан в теплом банном халате наслаждался бритьем, посыльного отправили за новой рубашкой к ближайшему галантерейщику и велели привести в порядок костюм в прачечной.

Премия «Фемина» была присуждена за достоинство романа – и вероятно, более оправданно, чем годовая Гонкуровская премия, которую получил Жан Файар. Мало кто сомневался, что «Ночному полету» чрезвычайно помогало предисловие, которое великодушно согласился написать Андре Жид. Он начал с упоминания существенного факта, что ночные полеты – решающее новшество, позволившее самолетам успешно соперничать с поездами и судами. Риск, связанный с попытками сразиться с «вероломным таинством ночи», не имел ничего общего с времяпрепровождением бездельников и был героическим в полном смысле этого слова. Даже больше, чем пилоту Фабьену, Жид симпатизировал Ривьеру, менеджеру авиалинии, «кто, оставаясь реальным человеком, возвышается до сверхчеловеческого достоинства… Его непримиримая решительность не допускает никакой слабости, и малейшее упущение карается им. Но караются именно недостатки человека, допустившего ошибку, а не он сам, тот, кого Ривьер пытается сформировать. В его образе мы ощущаем ревностное восхищение автора. Я особенно благодарен ему за высказывание парадоксальной правды, которая, мне кажется, имеет большую психологическую важность: счастье того человека состояло не в свободе, а в принятии своих обязанностей. Каждый из героев в этой книге пылко, искренне предан своему делу, рискованной задаче, в выполнении которой он найдет свой покой и счастье».

В своей статье, посвященной «Ночному полету», опубликованной в «Ле нувель литерер» от 7 ноября, Эдмон Жалу признает, что это предисловие «удивит многих из его читателей, ибо месье Андре Жида редко понимают, даже его последователи». И, процитировав вышеупомянутый пассаж, автор статьи добавлял: «И пусть никто не обвиняет его в отрицании самого себя: месье Андре Жид всегда колебался от этого чувства до того, что могло бы быть названо «меналкуизм». Жалу был прав. Как позже писал Жан Прево: «Кто может соперничать с искренностью Жида? У нас она всего одна, а у него их дюжина». Это было уничтожающее преувеличение, но существовали, по крайней мере, два различных лица за этой лысеющей тибетской маской и этим добродушным и одновременно пытливым пристальным взглядом. Самоназвавшийся апологет и последователь Оскара Уайльда был в то же время протестантом-аскетом, соглашавшимся с Достоевским, не говоря уж об Эммануиле Канте, что свобода может стимулировать глубокую метафизическую муку, своего рода психическую пустоту, и требуется вера, чтобы ее заполнить. И определенный вид коллективной веры, как он думал (а любовная интрига Жида с коммунизмом все еще оставалась платонической, и он еще не посетил рай рабочих и крестьян Востока), заставляет народ Советского Союза двигать горы.

По своему первоначальному замыслу второй роман Сент-Экзюпери был задуман нечто большим, нежели историей ночного полета или исследованием храбрости, героизма и лидерства. Мир луны, звезд и мечтаний всегда очаровывал Антуана, возможно, даже больше, чем Пруста, и «Ночный полет» прежде всего должен был стать гимном ночи. «Я не знаю, почему я думаю этим вечером о холодном вестибюле Сен-Мориса, – писал он матери из Буэнос-Айреса 30 января, именно тогда, когда начал свой роман. – Мы имели обыкновение сидеть на сундуках или в кожаных креслах после обеда, в ожидании часа, когда пора было ложиться спать. И дяди расхаживали по прихожей. Она освещалась плохо, мы слышали обрывки фраз, в этом была некая загадочность. Такая же загадочность, как в самой глухой Африке…

Самым лучшим, самым мирным, самым дружелюбным предметом из всего, что я когда-либо знал, была небольшая печь в комнате наверху в Сен-Морисе… Всякий раз, когда я пробуждался ночью, она храпела, как старый приятель, и бросала мягкие тени на стены. По некоторым причинам я обычно думал о преданном пуделе. Небольшая печь, как правило, защищала нас от всего. Иногда ты поднималась наверх, открывала дверь и находила нас окутанными милым теплом. Ты слушала это мягкое мурлыканье и затем снова спускалась. У меня никогда не было такого друга.

Представлению о необъятности научил меня ни Млечный Путь, ни полеты, ни море, а вторая кровать в вашей комнате. Какая изумительная удача – заболеть! Каждый из нас жаждал подхватить простуду. Это был безграничный океан, доступ к которому открывался с помощью гриппа. И также там был потрескивающий камин». Сент-Экс добавлял в письме через одно или два предложения: «Я пишу книгу о ночном полете. Но в глубоком смысле это книга о ночи (я никогда по-настоящему не жил до девяти часов)». Вот как они начинаются, эти первые воспоминания о ночи:

«Сумерки заставали нас дремлющими в вестибюле. Мы ожидали прохода ламп: их несли, подобно букетам цветов, и каждая перемещала красивые тени на стене, похожие на пальмы. Затем видение поворачивалось, и букет из легких и темных пальм запирался в гостиной. Для нас день теперь был закончен, и в наших детских кроватях мы отправлялись в полет к другому дню.

Мама, ты склонялась над нами в этом полете ангелов, и, чтобы полет прошел спокойно, чтобы ничто не нарушало наших снов, ты разглаживала простыни, эти взъерошенные волосы, эту тень, эту волну… Ты разглаживала складки на постели, как божественный перст приглаживает море.

А после следовали путешествия в ночи намного меньше защищенные, чем самолет…»

В заключительной версии большая часть написанного была переделана: Сент-Экзюпери справедливо считал, что это слишком в духе Пруста для той книги, которую пытался написать. Проход букетов из ламп появился позже в промежуточном эпизоде, некоей интерлюдии «Оазис» в «Планете людей», так же, как дяди в вестибюле в сумерках Сен-Мориса часто посещают страницы «Военного летчика». Только две из этих метафор выжили в окончательном варианте «Ночного полета». Первая – постель для заболевшего – всплывает в этих строчках: «Где-нибудь там сражались самолеты, везущие почту. Их ночные полеты тянулись, словно болезнь, нуждающаяся в постоянном уходе». Или в этом описании руководителя полетами, покинувшего контору, чтобы сменить обстановку. «На тротуаре его толкали, но он думал про себя: я не собираюсь сердиться. Я – как отец больного ребенка, бредущего маленькими шажками в толпе». Вторая – образ Нептуна по отношению к жене пилота, пристально и с нежностью разглядывавшей спящего мужа: «Он лежал на этой мирной постели, как если бы зашел в гавань, и, чтобы ничто не нарушило его сон, она приглаживала складки, эти тени, эти волны своим пальцем, убаюкивая кровать, как божественный палец убаюкивает море».

Нет ничего особенно глубокомысленного в этих ассоциациях и сравнениях – темной тайной спальни ребенка и непрозрачной таинственностью полета среди ночи, дружеской вспышкой маяка и мурлыкающим потрескиванием дров в печи. Подобно «Южному почтовому», «Ночной полет» начинается с наступления вечера, на сей раз отмеченного пилотом Фабьеном, везущим почту из Патагонии на север. Он словно ребенок, отправляемый в полет навстречу темной необъятности ночи, в то время как в далеком Буэнос-Айресе руководитель полетов, своего рода заботливая мама, несет свою беспокойную бессменную вахту. Имя, которое Сент-Экзюпери дал пилоту – Ривьер, – скорее всего, выбрано совершенно случайно. Но кажется более вероятным, что оно появилось по какой-то не совсем осознанной ассоциации, пришедшей на ум автору. Одного из четырех пилотов, фигурирующих в «Ночном полете», зовут Пельрен, то есть пилигрим, паломник, странник. Паломник воздуха направлялся в отдаленный порт или пристанище Буэнос-Айрес, чей маяк или фонарь (образ гостиницы используется в одном месте в книге) оберегает распорядитель полетов Ривьер. Ривьер? Несомненно, слово обозначает «реку» по-французски, но этимологически происходит от названия того, что обрамляет ее, латинского ripa или во французском языке rivo – «берег». И Ривьер – именно такой: старый моряк на берегу, чья работа – помочь морякам благополучно добраться до берега.

Сюжет «Ночного полета» обманчиво прост. Три самолета, перевозящие почту, летят в Буэнос-Айрес, где они должны приземлиться около полуночи, и оттуда четвертому самолету предстоит отправиться с перегруженными на него мешками с почтой в Европу. Первым приземляется Пельрен, почтовый пилот из Чили, прорывающийся через буран в Андах, описанный, по мнению критика Эдмона Жалу, с гениальностью, достойной Конрада или Киплинга.

«Тут все усложнилось. Гребни, пики выросли, как острые бритвы, врезающиеся в твердый ветер, подобно бушпритам. И ему казалось, что они разворачивались и дрейфовали вокруг него, как линейные корабли, занимающие свои боевые позиции. Воздух был внезапно напудрен пылью, которая мягко вздымалась, словно вуаль над снегами. Он оглянулся назад, чтобы увидеть, осталась ли, в случае необходимости, спасительная дорога позади него, и дрожь пробежала по его спине: все Кордильеры позади него находились теперь в кипящем брожении. Он пропал…

С пика прямо перед ним снег внезапно начал вздыматься, как дым белого вулкана. Затем со второго пика, слегка правее. И один за другим все пики загорелись, будто их один за другим последовательно коснулся невидимый бегун…»

Поднятый таинственным воздушным потоком на высоту в 21 тысячу футов и над последней вершиной, Пельрен благополучно спустился до уровня плато Мендоза. Он докладывает о своем полете Ривьеру и Робину – инспектору, скучная работа которого состоит в записи выговоров и штрафов за любые задержки вылета самолетов, даже вызванные такими погодными условиями, как туман. Ибо туман – не веская причина для отсрочки взлета.

Если у пилота отказал двигатель над лесом и разбился самолет, это слишком плохо: такое могло случиться в другом месте. Ведь приказ есть приказ. «Приказы, – размышляет Ривьер, – словно религиозные обряды, которые кажутся абсурдными, но именно они формируют людей».

Когда Ривьер покидает аэродром и отправляется в головную контору компании, расположенную в городе, Робино, новичок, чувствующий потребность в человеческих товарищеских отношениях, просит Пельрена пообедать с ним. Но его вызывают на аэродром резкой запиской от Ривьера, полагающего, что место инспектора во время ночного дежурства за его столом, а не в гостиной отеля. Итак, он в приятельских отношениях с Пельреном?.. Нет, в этом его нельзя упрекнуть, но только… только – и это произносится с грустной улыбкой – если вы – босс… Вы должны придерживаться вашей роли… Завтра ночью вам, вероятно, придется приказывать этому пилоту отправляться в опасный полет. И он будет должен повиноваться вам. Немного позже, все еще прохаживаясь по конторе маленькими, выверенными шагами, Ривьер добавляет:

– И если они повинуются вам, потому что они любят вас, вы обманываете их. Сами вы не имеете никакого права требовать от них жертвы… И если они подумают, что ваша дружба избавит их от некоторых неприятных работ, вы также обманываете их. Поскольку им все равно придется повиноваться.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.