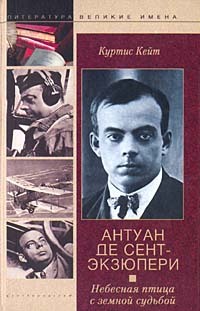

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 40 (всего у книги 54 страниц)

Как бы сильно он ни восхищался британцами, Сент-Экзюпери никогда не считал, что Великобритании одной удастся спасти Францию от ее ужасной участи. Единственная страна, которая могла бы выступить противовесом индустриальной и военной мощи Германии, была Америка. Она продемонстрировала это в ходе Первой мировой войны, и прецедент непременно повторился бы снова. Гнев Антуана на военных дебилов, запретивших когда-то американским корреспондентам фотографировать французскую военную технику (полностью устаревшую), происходил, как показывают записи в его записной книжке, от его веры, что это глупое и неразумное вето лишь отравляло франко-американские отношения, а в тот момент следовало изо всех сил стараться улучшить их. По той же самой причине и как способ привлечь к себе симпатии Америки, Антуан надеялся, что Франция могла бы прийти на помощь Финляндии, когда ее атаковала Россия, и вовлечь в войну Соединенные Штаты. Вместо этого своим ничегонеделанием французы только усилили позиции американских изоляционистов, которые (даже когда они не проявляли откровенно пронемецкие или антибританские настроения) не могли видеть причин помогать такой стране, как Франция, столь явно демонстрировавшей нежелание оказывать сопротивление. Именно эта уверенность в своей правоте заставила его когда-то добиваться встречи с Полем Рено. Он видел в Америке единственную надежду для Франции.

И, словно в подтверждение этого, пришла телеграмма от его нью-йоркских издателей, приглашающих его снова пересечь Атлантику. Было продано четверть миллиона экземпляров книги «Ветер, песок и звезды», обладательницы национальной книжной награды за лучшую документальную книгу 1939 года. По другую сторону океана у него скопились существенные гонорары. Не желая покидать израненную страну в такой отчаянный момент, Сент-Экс все же не мог не поддаться искушению получить причитавшиеся ему деньги. Время еще не отделило его от тех драматических событий, только-только пережитых им, и он еще не знал точно, как описывать их, а для завершения книги, над которой он тогда работал («Цитадель»), требовались годы, если не десятилетия. Кроме того, разве уместно было писать книги в стране, где люди сталкивались с более безотлагательными и насущными проблемами и их волновала вовсе не литература?

Еще больше охваченный сомнениями, Антуан отправился навестить своего друга Гастона Галлимара, сумевшего перевести часть своего издательства в Каркасоне, и оставил ему экземпляр своей новой рукописи. В ней насчитывалось уже сотни страниц, но, как понимал осторожный издатель, все они представляли собой лишь материнскую, жильную руду, из которой, после бесконечной очистки и полировки, постепенно появится блеск драгоценного камня прозы Антуана. К тому времени творчество Сент-Экзюпери приобрело уже законченную систематическую форму. Вместо переделывания одного и того же абзаца, он оставлял его в том виде, в каком написал первоначально. Но теперь он предпочитал набрасывать целый ряд «параллельных» эскизов, где стремился передать ту же самую мысль или описать тот же самый эпизод другими словами, причем делал это как можно большее число раз. Этот процесс можно сравнить с предварительными эскизами художника для живописного полотна, или скорее более удачным будет сравнение с теми «вариациями на тему», которые некоторые композиторы, например Бах или Брамс, возвели в ранг высокого искусства. Конечно, они представляли собой законченные работы, принимая во внимание, что заключительный шаг в сент-эксовском, по существу, «горизонтальном» методе сочинительства состоял в том, чтобы выбирать те слова и фразы из каждой версии, которые лучше всего передавали бы его мысль, остальное безжалостно им отвергалось.

День, когда Сент-Экзюпери принял решение просить американскую визу, точно неизвестен, но случилось это, по всей видимости, в начале октября. На его решение в любом случае сильное воздействие оказал визит к другу Леону Верту между двумя поездками в Виши. Поместье Сюзанны Верт в Сент-Аморе (близ Тура), к счастью, находилось в неоккупированной зоне, и Верта как еврея ожидало там меньше неприятностей, чем его собратьев, уже подвергшихся преследованиям в Северной Франции. Но даже в южной зоне антисемитизм входил в моду и проявлялся, в частности, в специально выдаваемых разрешениях на передвижение, в запретах на работу, служивших дурным предзнаменованием в отношении ближайшего будущего. Простого факта, что такие формы дискриминации могли оказаться официально установленными, было достаточно, чтобы поблекший энтузиазм Сент-Экзюпери в отношении правительства Виши пропал окончательно, как постарался он объяснить Полю Кресселю во время его следующей поездки в эту импровизированную столицу.

Когда он рассказал другу о полученной им телеграмме от его нью-йоркских издателей, приглашающих его пересечь Атлантику, Верт стал настойчиво уговаривать его ехать в Соединенные Штаты, где он мог принести своей стране намного больше пользы, объясняя американцам, насколько сопротивление гитлеризму имеет международное, а не узконациональное значение. С самого начала Сент-Экс чувствовал то же самое, но как бы высоко он ни ценил поддержку Верта, его все же мучили опасения. Независимо от того, как взглянуть на поездку, но покинуть Францию могли лишь немногие, выезд стал привилегией не для всех: большая часть французов (и это оставалось горькой правдой) вынуждена была оставаться.

Вернувшись в Агей, Сент-Экзюпери с трудом мог заставить себя сосредоточиться на чем-либо, кроме международной обстановки. Основные новости касались непреклонной борьбы Британских военно-воздушных сил за выживание. Стараясь получить совет другого старого друга, он предпринял поездку в Тараскон, чтобы провести несколько дней у Шарля Салля в очаровательном владении с башенкой XV столетия, которая была для него вторым домом. Салль нашел Антуана взволнованным, мечущимся между желанием объяснить причины бедствия Франции американцам и нежеланием покидать свою родину. Но Шарль дал ему тот же самый совет, что и Верт: крайне немного, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, он мог сделать для Франции на месте, в то же время в Соединенных Штатах новый красноречивый голос мог бы сотворить чудеса.

Мас-де-Панис – или, как мы бы сказали, загородный дом Панис (так именовался особняк Салля на мягком языке Прованса) – был расположен в трех милях к югу от Тараскона по дороге в Арис. Телефонная связь с городом там была, но, не в силах сладить с оператором на коммутаторе, ограничившим дом только местными звонками, Салль и Сент-Экс не придумали ничего лучше, как ездить каждый день в комиссариат полиции и оттуда пытаться дозвониться до Виши. Дозвонились они, должно быть, где-то в середине октября, и тогда Антуан наконец узнал, что его документы в полном порядке. Он решил уехать в тот же вечер. Ввиду отсутствия любых лучших средств передвижения, Салль заимствовал велосипед-тандем своего садовника. С маленьким саквояжем Антуана, привязанным между ними, они отправились в путь на незнакомом им средстве передвижения, выписывая чудовищные зигзаги на дороге и борясь с жестоким северным ветром-мистралем, господствовавшим в то время года на юге Франции. Пока они стояли в ожидании на платформе, Салль напомнил другу вечер (год или два уже прошло с тех пор?), когда они прибыли сюда, чтобы встретить поезд, на котором приезжала Консуэла. По пути из Тулузы она вышла в Нарбоне, чтобы перехватить что-нибудь в станционном буфете, и поезд ушел без нее. Бесконечные телефонные звонки переполошили всю станцию из-за «багажа графини де Сент-Экзюпери», направляющегося в Тараскон уже без его владелицы. Но что обеспокоенный станционный начальник мог поделать? Как железнодорожники могли узнать, где искать пропавшие вещи, если переполненный поезд втягивался на станцию лишь на короткую пятиминутную остановку? Но Сент-Экс, быстро пробежав вдоль платформы, внезапно остановился против двери, толкнул ее и, обратившись к одному из пораженных обитателей купе, сказал: «Извините меня, но это – чемодан моей жены, а вы на нем сидите». Каким образом друг узнал, что это чемодан его жены, Салль так никогда и не понял, хотя он и приписывал это его потрясающей интуиции, которая помогала Тонио в его карточных фокусах. А в тот день, прощаясь на станции со своим другом, он тоже еще не осознал, что их привычное «до свидания» превратилось для обоих в категоричное «прощай».

* * *

Несколькими днями раньше Сент-Экзюпери позвонил Роже Бокеру из Марселя, чтобы сообщить, что он скоро появится в Виши и даст ему знать о своем приезде. Временная столица Петена к тому времени стала серпентарием шпионажа, слухов и интриг, не говоря уж о заговорщиках и контрразведчиках. Одним из таких мест для проведения собраний общества, позже названного Сопротивлением, оказалась гостиница «Отель де спор», далеко не роскошная турбаза, где остановился Бокер. Расположенная на окраине города на безопасном расстоянии от более фешенебельных и напичканных шпионами центральных гостиниц, она как раз была арендована необыкновенным пиренейским поджигателем, майором Жоржем Лустоно-Лако (однокашником Де Голля по Высшей военной школе), который уже по колено увяз в антинемецком заговоре. Его «клиенты» составляли странный набор армейских ветеранов и бывших летчиков, например, среди них оказался его одноклассник по Сен-Сиру, Альфред Эрто, командовавший знаменитой эскадрильей «Сигонь» («Аисты»), в которой в Первую мировую войну служил Гинеме. Другим постояльцем был Пьер Масне, аэронавигационный инженер и планерист-энтузиаст, который и рекомендовал гостиницу Бокеру. Хотя Бокер, чьи симпатии оставались на левом фланге, мало верил в активность Лустоно-Лако как неороялиста с довоенным профашистским прошлым, он нашел атмосферу Сопротивления освежающим противовесом бюрократическому параличу и конформизму, процветавшим в Виши.

Сент-Экзюпери ненадолго заглянул к Бокеру, но обедать они в тот вечер отправились в роскошный «Отель дю Парк». Зала, один конец которого перегораживал экран с тем, чтобы Петен мог принимать пищу не на виду у остальных, был переполнен, и метрдотель смог предложить им только дополнительный стол, втиснутый между двумя другими в центре зала. Не обращая внимания на присутствие за соседним столиком уважаемого джентльмена и леди (а они могли слышать весь их разговор без всякого труда), Сент-Экзюпери пустился во все тяжкие, критикуя «атмосферу, в которой трудно дышать… подавленного состояния… непригодного для дыхания воздуха…» этой эрзац-столицы полу-Франции. За соседним столиком господин молчал, но Бокер заметил, что он и его жена вслушиваются в каждое слово. Сент-Экс, тоже, вероятно, заметил это, но, ничуть не заботясь о лишних слушателях, продолжал обличать, при этом страстность его речи возросла неимоверно при виде жирного маленького человека с усиками, напоминавшего головку чеснока и, видимо, пахнущего чесноком, который прошел в зал и остановился напротив них.

– Ах! – вскричал Сент-Экс. – А вот и негодяй!

Негодяем был Пьер Лаваль.

Беседа продолжалась в этой манере не более минуты или двух, после чего Сент-Экзюпери сказал:

– Теперь, когда мы все обсудили и сказали достаточно, чтобы каждому из нас попасть под арест и быть расстрелянным, давайте поговорим о других вещах.

На выходе, в коридоре, покидая зал, они столкнулись с Нелли де Вог.

– Как все прошло? – поинтересовалась она.

– У нас получился прекрасный разговор, – заверил ее Сент-Экс.

– Да? Я надеюсь, что вы ничего этакого не сморозили?!

– А что?

– Что?.. Разве вы не поняли, кто сидел рядом с вами?

– Нет.

– Де Бриньон. И его жена.

Приближенный Отто Абеца, ставший теперь немецким послом в Париже, Фернан де Бриньон давно подозревался в том, что находится на содержании у нацистов, до такой степени, что генерал Вейганд отказался пожать ему руку даже на публике. Он был также близко связан с Лавалем, с кем ему предстояло вскоре поехать в Монтуар на встречу с Адольфом Гитлером.

В открытом кафе, где они позже присели, Сент-Экзюпери предложил Бокеру, по образованию инженеру, придумать какой-нибудь предлог, что-то вроде инспекционной поездки, для осмотра американской технологии обработки стальных сплавов в Питтсбурге, чтобы оправдать его отъезд из Франции Виши в Соединенные Штаты.

Да и ему самому пришло время определяться. У него было имя, которое властям не терпелось поэксплуатировать. Неизвестный Жану Боротра (кого Сент-Экс видел мельком во время одной из поездок в Виши), Анри дю Мулен де ла Бартет, глава петеновского гражданского секретариата, носился с идеей назначения Сент-Экзюпери на одну из руководящих должностей в государственный секретариат образования, где ему предстояло отвечать за работу с молодежью и спорт. Поль Крессель, поднявший этот вопрос, подав идею одному из руководителей аппарата Дарлана, находил это предложение приемлемым. И хотя нет никаких доказательств, что такой пост когда-либо де-факто предлагался Сент-Эксу, идея все-таки витала в воздухе.

Однако перед отъездом из Франции Сент-Экзюпери стремился вызволить свои бумаги и записные книжки, оставленные им в его квартире в Париже. В оккупированную зону в то время допускались только беженцы, возвращавшиеся на север в переполненных поездах. В противном случае требовался специальный пропуск от немецких властей. Сент-Экс гадал, как бы ему получить такой пропуск, но тут он случайно столкнулся с Дриё ла Рошелем, другим автором, издаваемым Галлимаром, с которым он сдружился еще в предвоенные годы. Дриё, в то время нечто вроде «особо важной персоны», вызвался отвезти Сент-Экзюпери в Париж на своем автомобиле. Антуан с готовностью принял это предложение. Пусть открыто высказываемые Дриё пронемецкие настроения далеко не совпадали с его собственными, но с подобным эскортом он рассчитывал иметь значительно меньше неприятностей со стороны оккупационных властей. И все же, когда на демаркационной линии близ Мулена охрана в стальных шлемах тщательно изучала выездное разрешение Антуана, ему стало сильно не по себе.

В Париже Сент-Экс встретился со многими знакомыми и родными, начиная с кузины Ивонны де Лестранж. Отец Тери, доминиканец, представленный ему еще на квартире Леона Верта на рю д'Асса, поразился решительному настрою Сент-Экзюпери «послужить» своей стране, хотя тот и не уточнял, каким образом. Он проявил больше откровенности с Жаном Люка, своим старинным другом по Порт-Этьенну. Они сидели в кафе, наблюдая за офицерами и солдатами вермахта, горделиво чеканящими шаг вверх-вниз вдоль по рю де Риволи, на которой почти совсем не передвигались машины, и Сент-Экс сокрушенно качал головой. Он выступал за перемирие, объяснил он тогда Люка, поскольку Франция нуждалась в передышке, и действительно не сомневался в том, что в нужный момент Соединенные Штаты вступят в войну.

– Они прибудут, чтобы спасти нас, я не знаю, как или когда, но они появятся. Они поступят так, как поступили в прошлый раз. – Он не мог объяснить, почему это должно случиться, но он в этом казался уверенным. Это несерьезно, – добавил он, кивнув на свастику, свисающую с фасада отеля «Континенталь». Она выглядела слишком гротескно, чтобы восприниматься как реальность.

Было это гротеском или нет, но оккупанты Франции проявляли зловещую пунктуальность, в чем Сент-Экзюпери убедился уже на следующий день. Прежде чем выдать ему пропуск, необходимый, чтобы покинуть Париж и оккупированную зону, его подвергли тщательному допросу, который провел высокопоставленный германский чиновник, в присутствии Дриё ла Рошеля. Допрос продолжался так долго, что пробило уже десять вечера, когда он вышел на неестественно притихшие Елисейские поля и глотнул свежего воздуха, без всякого табачного дыма. И, о ужас! – Антуан обнаружил, что решетки на входе в метро уже заперты. Приближался комендантский час, и нельзя было терять ни минуты, ведь ему предстояло отмахать немалое расстояние, прежде чем добраться до ближайшей дружеской квартиры. «Мерзавцы! – бормотал он (как рассказывает его биограф Пьер Шеврие), переваливаясь на бегу, словно большой медведь, проклиная бошей и торопясь, насколько позволяли ему его больные ноги и ноющие переломы. – Мерзавцы! Я никогда не позволю им добраться до моих записных книжек». Ведь если бы немцы застали его на улице во время комендантского часа, они арестовали бы его и, прежде чем отпустить, устроили бы обыск на его квартире.

Чтобы ничего ценного не попало в руки гестапо или парижской полиции, вздумай те или другие нагрянуть в его квартиру, Сент-Экс отправил на велосипеде чемодан в квартиру приятеля, с которым собирался позавтракать на следующий день. «Ты удивишься, когда увидишь, что я оставляю тебе», – засмеялся Антуан, открывая чемодан. Там лежали несколько пластинок и радиомагнитола «Либертифон», которую Максимилиан Беккер послал ему из Нью-Йорка, чтобы рассеять осеннюю и зимнюю тоску в Орконте. Он настроил приемник, и послышались голоса и музыка.

Шла уже третья неделя октября, когда Сент-Экзюпери вернулся на Лазурный Берег сказать всем прощальное прости. В Иере, близ Тулона, он провел несколько часов с Гастоном Галлимаром, один из членов семьи которого недавно пострадал там от несчастного случая. В Каннах он заглянул к Андре Бёкле и нашел его подавленным необъятностью разразившейся катастрофы. Они поговорили о старых временах, и Сент-Экзюпери упорно утверждал, что его отношение ни к одной из фундаментальных проблем не изменилось. Противник всякого насилия, он понимал, что с войной нужно бороться. Но не менее важно, даже в тот момент, чтобы люди начали готовить «изнанку» (под ней он подразумевал моральную или идеологическую инфраструктуру), которая станет способствовать человеческой возможности понимать друг друга на любом уровне объединения.

Во время расставания Бёкле, совсем как его друг Фарг, заметил:

– Я думаю, нужно оставаться на родине, даже когда она растоптана и запятнана.

На что Сент-Экс ответил: «И все-таки стоит отойти на некоторое расстояние ради перспективы, и я собираюсь найти ее в Нью-Йорке».

На улице он столкнулся с Раймоном Бернаром, перевезшим в Канны свою мать и своего знаменитого отца (Тристана) в самом начале немецкого блица.

– Поехали со мной в Кабрис, – предложил Сент-Экзюпери. – Я хотел бы, чтобы вы повидались с моей мамой.

Бернара тронуло приглашение, которое он не сумел принять, и вряд ли он предполагал, когда прощался с другом, что видел его в последний раз.

Единственным человеком, ощутившим это, была его мать. Антуан приехал попрощаться с ней в деревушку на склоне холма около Грассе, где она нашла себе пристанище. В качестве прощального подарка он оставил ей портативное радио («чтобы поддерживать связь с миром»). Она взяла подарок, сдерживая слезы, и ее материнское чувство подсказало ей острой болью, что она, вероятно, больше никогда не получит подарков от ее любимого Тонио и этот подарок станет последним.

* * *

Так как испанское консульство в Виши проинформировало его о сложностях, с которыми оно столкнулось при рассмотрении вопроса о выдаче ему транзитной визы ввиду его антифранковских настроений, проявленных им в годы гражданской войны, Сент-Экзюпери отплыл из Марселя в Алжир. Через день-два он уже оказался в Тунисе, там попрощался со своими друзьями из разведывательной группы 2/33, теперь размещенной на аэродроме Эль-Аюна. Алиасу показалось, что Сент-Экс направляется в США с какой-то полуофициальной миссией из Виши, и, возможно, сам Сент-Экс явно намекал на это, чтобы его друзья не подумали, будто он убегал как беженец в роскошь и безопасность Нового Света.

Вновь оказавшись в Алжире, он снова расположился в гостинице «Алетти», и при регистрации в журнале на глаза ему попалась запись полковника Рене Шамба. Офицер военно-воздушных сил, сделавший себе имя как автор статей и книг по вопросам авиации, Шамб впервые встретился с Сент-Экзюпери в начале тридцатых в «Клозери де лила» на Монпарнасе, где под эгидой поэта Поля Форта периодически собиралась литературная группа, известная как «Друзья 1914 года». С тех пор их связывали дружеские отношения: достаточно хорошие для Сент-Экса, чтобы немедленно заказать бутылку шампанского в номер.

Была уже полночь, и Шамб собирался ложиться спать, когда в его комнате зазвонил телефон.

– Привет, это Сент-Экс, – сказал голос на другом конце без лишних церемоний. – Приходи ко мне в номер. У меня есть бутылка шампанского, и она тебя ждет.

К четырем часам утра бутылка иссякла, и оба были наконец готовы лечь спать, с радостью отмечая невероятное сходство точек зрения. Первое, что сказал мэру своей небольшой деревни в Дофине вернувшийся после разгрома Шамб, были слова: «Вы лучше бы начали готовить лагерь».

– Лагерь? – переспросил пораженный мэр. – Какой?

– Как «какой»? – последовал безмятежный ответ. – Лагерь для американцев.

Как и Сент-Экс, Шамб не сомневался, что американцы должны вступить в войну, и это непременно произойдет.

После перемирия Шамб обратился к Жану Пруво – издателю «Пари суар», который переместил свой бизнес в неоккупированную зону. В прошлом он уже написал много статей для него и теперь предложил написать ряд новых – о моральном духе французских вооруженных сил на севере Африки. Пруво немедленно согласился оплатить затраты по поездке, а в Алжире генерал Тесту, местный командующий военно-воздушными силами, выделил двухмоторный «гоелан» в его распоряжение.

– Что? «Гоелан»? – Глаза Сент-Экса расширились, а на лице появилось почти мальчишеское восхищение. – Прекрасно, старик! Я лечу с тобой.

Шамб несказанно обрадовался возможности иметь такого интересного попутчика.

Из Алжира они полетели прямо в Рабат, где их принял генерал Ноге, постоянный представитель Генерального штаба в Марокко, который позже стал более осторожным, но тогда еще не делал большого секрета из своих антинемецких настроений, своего желания возобновить борьбу, как только станет возможно. Бравурная журналистская идея Шамба так захватила его, что он даже предложил ему новый «гоелан» взамен потрепанной машины, на которой они прилетели из Алжира.

В Касабланке Сент-Экс пригласил Шамба в дом доктора Анри Конта, где они устроили литературный вечер, превосходя друг друга в цитатах классиков – игра, в которой Шамб признает: «Я остался очень далеко позади». Но это интеллектуальное фехтование словесной пеной прикрывало их глубокую озабоченность происходящим; поскольку, когда настало время прощаться с хозяином, Сент-Экзюпери сказал Конту: «Я не знаю, хватит ли мне мужества не перейти на сторону Королевских военно-воздушных сил».

В Агадире оба авиатора убедились, что местный командующий, генерал Анри Мартен, благосклонно относился к идее возобновления военных действий при первом же удобном случае. Но такого они не почувствовали в их следующем месте посадки – пыльном гарнизонном городишке Ксар-эс-Сук, на южных отрогах Атласа на границе с пустыней. Полковник, командир полка спаги, не подал никаких намеков.

– Мы готовы возобновить борьбу, – объявил он за завтраком, – но если получим приказ. Основным вопросом в армии является дисциплина.

– Конечно, – согласился Шамб. – Но приказы порой безжалостны.

– Мы подчинимся, – ответил полковник, – даже если они безжалостны.

– Неужели? – вскричал Шамб. – Даже если вам прикажут стрелять в наших бывших товарищей по оружию, наших друзей?

– Да. – Ответ прозвучал категорично. – Даже в них.

Его поддержали присутствующие офицеры. Независимо ни от чего, приказы есть приказы, дисциплина превыше всего. Оба гостя вышли потрясенными.

– Но они безумцы! – кричал Сент-Экзюпери, когда они остались одни.

То же чувствовал и Шамб. Для обоих это послужило первым горьким свидетельством бескомпромиссности, предзнаменованием усиления ожесточенной борьбы между Францией Виши и Лондоном, начавшей бессмысленное кровопролитие.

Из окруженного красной стеной гарнизона Ксар-эс-Сук они вылетели на север в царственный город Фец, где провели полную ароматов ночь среди распустившихся лилий и плиточных мозаик дворца Джамаля. Когда они сели у могил султанов-меренидов, наблюдая, как сумрак, подобно мантии, опускается на большой город, украшенный золотыми главками темнеющих минаретов, им пришлось заставлять себя вспомнить, что на дворе – 1940 год, настолько мирным, погруженным в сладостный покой казалось все вокруг. И при этом чувство вины нисколько не уменьшилось на их следующей остановке (в Марракеше), когда Сент-Экзюпери с трудом отрывал себя от источавших нежный, едва заметный запах апельсиновых рощ и покрытых снегом вершин гор, как Улисс из объятий Цирцеи.

Попрощавшись с Шамбом, он вылетел в Танжер, откуда пароходом добрался до Лисабона. Ничто не могло больше усилить скрытое чувство вины, чем яркая ирреальность самого города, пылающего в ночи, подобно драгоценному камню, на краю континента, который война погрузила в темноту. Какая безмятежность царила на этих не разоренных войной улицах, в этих невозмутимых и степенных, почти безвременных зданиях, чьи фасады казались столь созвучными той неприметной мелодии, в которую облекал свою нежную и горестную элегию таинственный страдалец, игравший где-то рядом, а звуки его музыки напоминали журчание воды, струящейся из фонтана! Но светлое пристанище в мире, ставшем темным и злым, привлекло сонм беглецов, стремящихся избежать шторма. В Лисабоне нельзя было снять даже угол, и Антуану пришлось отправиться в Эшторил, где обитали призраки странной породы, явно не затронутые хаосом, настигшим Европу. Каждый вечер призраки в накрахмаленных рубашках и жемчугах двигались в направлении казино в своих бесшумных «кадиллаках». Наблюдая за ними, как Сент-Экзюпери позже вспоминал об этом в «Письме к заложнику», он не испытал ни негодования, ни иронии, а только смутную тоску, которую испытывает каждый, кто стоит в зверинце перед клеткой с «представителем исчезающего вида». Все в этих фантомах было неестественным, начиная с надежды или отчаяния, опасения, зависти или ликования – чувств, которые они, казалось, стремились и надеялись найти в казино, рассаживаясь за столами вокруг строгих крупье. Состояния, которые они проигрывали, возможно, уже и сами по себе растаяли как дым из-за конфискации или под сокрушительными ударами во время бомбардировки, превратившей стены их фабрик в щебень. И все же они вытаскивали свои чековые книжки и «выписывали чеки на Сириус. Так, цепляясь за прошлое, словно ничего на Земле еще не разрушилось за последние несколько месяцев, они пытались убедить себя, будто вправе предаваться своей пагубной склонности к игре, пытались убедить себя в надежности остатков на их счетах, в незыблемости их сделок. Все было ненастоящим. Как танец марионеток. Какой-то нерадостный, какой-то грустный».

Во французском посольстве Сент-Экзюпери встретил Франсуа де Панафё, первого секретаря. В Лисабоне Антуана еще больше замучили сомнения, его явно беспокоила атмосфера, в которую он попадет по другую сторону океана. Если Лисабон показался ему таким нереальным, с чем же ему предстоит столкнуться в Нью-Йорке? Панафё предложил познакомить его со своим старым другом, теперь работающим в Фонде Рокфеллера, князем Александром Макинским.

«Но я знаю его!» – воскликнул Сент-Экс, вспоминая вечер, который они провели в ресторане «Липп», обсуждая Россию и Ивана-мужика.

На сей раз встреча с князем нужна была ему для понимания Америки и дядюшки Сэма. Макинский увидел Сент-Экса снедаемого сомнениями, причем сомнения эти были иные, чем те, которые мучили его накануне московской поездки, не в пример сильнее. Теперь, когда Антуан зашел уже так далеко и ему оставалось только сесть на ближайшее судно, им овладела мысль, что он убегал, оставляя свою семью и друзей молча страдать без него. «Редко, – вспоминает Макинский, – видел я людей, находящихся в таком нетвердом состоянии духа».

Душевные муки Сент-Экзюпери вскоре отяготила горестная весть. 2 ноября его друг Анри Гийоме вылетел из Марселя на четырехмоторном «фармане» (таком же, на котором он сам прилетел из Бордо в Оран), направляясь в Тунис с Жаном Чиапе, недавно назначенным представителем французского Генерального штаба в Сирии. Но самолет, на борту которого находился еще и их общий старинный друг Марсель Рейн, исчез где-то над Средиземным морем, очевидно сбитый во время морского или воздушного сражения между британцами и итальянцами. Этот жестокий удар усугубил мучившие Антуана сомнения.

Заранее существовала договоренность о его беседе со студентами Французского лицея в Лисабоне, и тем вечером он провел ее, посвятив большую часть памяти друга, которого только что потерял.

Сент-Экзюпери также согласился провести еще одну беседу со студентами Высшего института электричества на тему «Три агонии», посвященную испытаниям, выпавшим на его долю во время полета на Аррас, аварии гидроплана в Сен-Рафаэле и катастрофе в Ливийской пустыне. Заняв место на трибуне, он поразил аудиторию словами: «Ах, господа, я предпочел бы противостоять штормам, чем с трибуны читать вам лекцию».

Подобных испытаний он сторонился всегда, но его слишком большая известность не давала ему избегать их. Только когда официальные встречи со слушателями заканчивались и он мог покинуть трибуну, он позволял себе расслабиться (так случилось и с преподавателями Французского лицея) и демонстрировал такое обаяние, которое делало его самым желанным гостем в небольших компаниях. Отведав бокал очень старого порто (1830 года, не меньше!), который мадемуазель Дютей сумела разыскать для него, Антуан отметил, что ему редко доводилось пробовать настолько великолепное вино, хотя он и считал себя знатоком и при этом даже не слишком льстил себе. «Вино напомнило мне, – продолжал он, и улыбка образовала ямочки на его щеках, – тот ночной кошмар, который часто посещал меня, когда я мучался жаждой в Ливийской пустыне. Я внезапно начинал вспоминать обо всех недопитых мною бокалах, оставленных на барных стойках заведений, завсегдатаем которых я бывал. Такое количество жидкости, и так глупо оставленной! В тот раз я поклялся, что, если мне удастся спастись, никогда больше не проявлю я подобной небрежности. Чтобы никогда больше подобная моя ошибка не повлекла за собой столь мучительное сожаление».

Он также развлекал компанию тем вечером сеансами гипноза. Гипнозом он интересовался всегда, читал много книг на эту тему, начиная с дней, проведенных в Кап-Джуби. Выбрав жертву из числа присутствующих дам, он вводил ее в транс и заставлял прогуливаться вдоль по коридорам, вниз и вверх по лестнице, полностью повинуясь его командам. Вечер завершился показом великолепных карточных фокусов, и при помощи тех же гипнотических и телепатических уловок этот мастер-иллюзионист мог заставить пленников своего обаяния видеть десятку трефовой масти вместо туза червей.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.