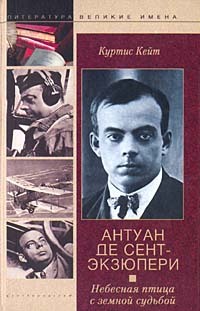

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 54 страниц)

Заставив Робино сесть за стол, он вынуждает его написать под диктовку:

– Пишите: инспектор Робино налагает такой-то и такой-то штраф на пилота Пельрена по такой-то и такой-то причине… Причина – на ваше усмотрение.

– Господин директор! – Робино протестует, но замолкает.

– Делайте как вам говорят! Помните: нужно любить людей, находящихся под вашим руководством. Но не давать знать им об этом.

Таков Ривьер, строгий, но не жестокий, и это очевидно по его «грустной улыбке», с которой он говорит Робино:

– Только вы – босс.

Но самое небольшое ослабление воли – и все предприятие может пойти ко дну. «Любопытно, – размышляет Ривьер, – с какой легкостью события способны взять над тобой верх», совсем как тропическая растительность, если с ней не бороться, разрушает храм. За ошибки он понижает в должности старого механика, Робле, хотя с жалостью разглядывает его честные, загрубевшие от работы руки. Он будит пилота, которому предстоит везти почту в Европу, и бранит его за нервозность, вызванную ожиданием бури. Когда пилот, один из самых храбрых (и это Ривьер хорошо знает), обходит препятствия, которые вырисовывались перед ним, будучи на самом деле галлюцинацией, Ривьер решительно обрывает его рассказ: «У вас слишком богатое воображение».

Именно это, должно быть, часто повторял Дидье Дора своим пилотам. Но данный эпизод «Ночного полета», скорее, навеян книгой Жюля Верна, которую Сент-Экзюпери читал и которой восхищался еще мальчиком – «Черной Индией», историей оставленной шахты близ Эдинбурга, где старый диспетчер, Саймон Форд, наталкивается на пропущенную жилу. Вызвав инженера, под руководством которого он когда-то работал, они с сыном прокладывают путь в невероятный подземный грот, который, оказывается, завален углем. Образовалась новая компания, и целый подземный город – только Верн мог додуматься до подобного! – возникает в атмосфере ликующего процветания. Тревожат лишь периодические «проявления» некоторого злорадного духа, явно не желающего Саймону Форду и его семье ничего хорошего. Тревожные явления явно были вызваны не сверхъестественной работой троллей и гномов, навещающих шотландские озера, а в конце концов оказываются делами полусумасшедшего «кающегося» – название, данное рабочему, в чьи обязанности входило на четвереньках обследовать новый шурф, держа свечу (которая начинает необычайно ярко гореть, когда есть утечка углекислого газа) над головой, покрытой капюшоном. В романе Верна этот покрытый капюшоном «кающийся» слеп, так же как летящие в ночь авиаторы «Ночного полета», и слова «паломник» Пельрен, пилот – слишком явные аналогии, чтобы считать их совершенно случайными.

Одна из самых захватывающих сцен в романе Верна происходит, когда Саймон, сын Форда, спускается в глубокий, неизведанный колодец с одной лишь шахтерской лампой, освещающей ему дорогу. Шахтерские метафоры не однажды встречаются в «Ночном полете». Так, когда Фабьен, перевозящий почту Патагонии, погружается в черные облака, предшествующие буре, настигающей его. «И поскольку он больше ничего не мог видеть в этом мире, кроме красной колбы кабины, он содрогнулся при мысли, что он спускается в сердце ночи, и никто и ничто не сможет помочь или защитить его, только его маленькая шахтерская лампа…»

Мораль романа Верна состоит в том, что решимость, мужество и суровый практический смысл могут взять верх над тайнами, приносящими вред, и сверхъестественной верой в иррациональные явления. Та же самая вера движет Ривьером в «Ночном полете», когда он размышляет после того, как сделал выговор авиатору, отправляющемуся с почтой в Европу: «Я избавляю его от страха. Это не на него я нападаю, а на сопротивление в нем, которое парализует человека перед лицом неизвестного. Если я выслушаю его, если я почувствую жалость к нему, если я приму всерьез его приключение, он начнет думать, что возвращается из таинственной страны, но тайна – это единственное, чего каждый из нас боится. Не должно существовать больше тайн. Люди должны спускаться в этот темный колодец и затем снова выйти на свет, по-прежнему утверждая, что они не нашли там ничего. Этому человеку предстоит спуститься в самое сердце ночи, пройти по всей ее глубине, даже без такой малости, как маленькая шахтерская лампа, хотя и она освещает лишь руки или крыло и держит неведомое на расстоянии вытянутой руки».

Так много от Жюля Верна и детского впечатления о той дружелюбной, мерцающей небольшой печки, которая помогала отгонять прочь демонов ночи… Если они обеспечили основу для романа, остальное пришло из собственного опыта Сент-Экзюпери и его работы в «Аэропостали».

На север от Буэнос-Айреса небо ясно, и почтовый самолет из Асунсьона скоро начнет приземление. Но тем временем Фабьена, везущего почту Патагонии, поглотил неистовый циклон, который, бросая вызов всем погодным прогнозам, спустился, бушуя, с Анд, сметая телеграфные столбы и заполняя воздух статическим электричеством. Пилот дает осветительную ракету и с тревогой замечает через расщелину в облаках море под собой: штормовые ветры вытолкнули его к океану. Он поворачивает и держит направление строго на запад, стараясь снова достичь земли. Летчик ослеплен штормовой ночью, его руки воспаленно удерживают вырывающийся штурвал, и тут он внезапно видит просвет в облаках над собой и блестящее мерцание нескольких звезд. Он спирально взмывает вверх, и постепенно облака теряют свои «мутные тени» и становятся все более и более белыми и чистыми.

«Его удивление было чрезвычайно: яркость оказалась такой, что ослепляла его, и на несколько секунд ему пришлось закрыть глаза. Он никогда не подумал бы, что облака ночью могли ослеплять. Но полная луна и созвездия превратили их в волны сияющего света.

В один прыжок, как ему показалось, самолет вступил в спокойствие, казавшееся поразительным. Не было волн, раскачивающих его, и подобно судну, зашедшему за мол, он вступал в защищенные воды. Он нашел убежище в некотором не отмеченном на карте месте неба, таком же спрятанном, как залив Счастливых Островов. Ниже его, на глубине девяти тысяч футов, буря сформировала иной мир, простреливаемый насквозь порывами ветра, и ливнями, и вспышками молнии, но который отжимал к звездам поверхность чистую, как снежный кристалл».

Фабьен уступил фатальной притягательности звезд, он проглотил запрещенную приманку, но этот вводящий в заблуждение вкус рая обещал быть кратким, поскольку его последнее радиосообщение, полученное в Буэнос-Айресе, объясняет, что у него осталось топлива только на полчаса полета. Ривьер там, внизу, внезапно чувствует себя утомленным и старым. Топливо на полчаса и негде приземлиться: к тому времени города и аэродромы закрыты темнотой и яростью циклона. Что он может сказать бедной жене пилота, которая, понимая, что ее муж запаздывает, придет к нему узнать, как дела? Этого он боится больше всего: необходимости предстать перед женщиной, будьте уверены, храброй женщиной, чтобы убедиться, что ужасное горе выдает себя лишь слабым дрожанием губ. Ривьер полон жалости к этому хрупкому, трогательному существу, но неизбежно она – враг, и он не должен проявлять свою жалость. Ее мир домашней тишины и стабильности, белых простыней и фарфора и роз противостоит его миру – миру бурь, борьбы и вызова. Эта классическая тема столкновения страсти и обязанности столь же стара, как Корнелий и Расин, как древние греки. Но Сент-Экзюпери придал этому новое философское осмысление и звучание. Вот он, страдальческий трепет, отраженный на лице этой женщины, и впечатление, которое он производит на окружение Ривьера. Разве нет в этой сцене ответа на вопрос, мучивший его? Действительно ли этот риск оправдан?

В Кап-Джуби Сент-Экзюпери однажды поразил своего товарища, пилота Анри Делоне, отозвав его в сторону и спросив взволнованным голосом: «Скажи мне, почему мы приняли этот образ жизни – рискованный и опасный?» И Делоне, совсем сбитый с толку этим вопросом, очень долго не спускал с Антуана пристального взгляда и затем ответил, с изумительной простотой: «Не спрашивай меня. Если честно, я не могу сказать почему». Тридцать лет спустя, вспоминая тот разговор, в «Вечернем пауке» Делоне так же искренне добавил: «И если бы мне задали этот вопрос сегодня, я дал бы тот же самый ответ».

Это была простая правда, но для кого-то столь метафизически любопытного и столь мучительно переживающего этот вопрос, как Сент-Экзюпери, этой простой правды оказывалось мало. В «Южном почтовом» он стремился дать окончательный ответ: каждый самолет «Аэропостали» нес 30 тысяч любовных писем, сокращая мучительную тревогу ожидания для разделенных расстоянием любимых. Слишком мелодраматический ответ, чтобы звучать правдиво, даже притом, что Дора привил уважительное отношение к перевозке почты, скорости и регулярности ее доставки, которую почти возвели в культ. В «Ночном полете» Ривьер сам себе задает этот вопрос, выслушав душераздирающий голос жены Фабьена по телефону, но не знает ответа. «Неужели жертва пилота действительно стоит этого?» Когда-то инженер, склонившись над раздавленным лицом строительного рабочего, спросил: «Разве этот мост стоит этого раздавленного лица?» Если бы подобный вопрос задали любому из находившихся в тот момент поблизости раньше, все они, несомненно, согласились бы продолжать делать крюк, перебираясь на другую сторону через следующий мост. И все же люди продолжали строить мосты.

Если, размышляет Ривьер, человеческая жизнь имеет цену, мы всегда действуем, словно есть нечто превосходящее человеческую жизнь в ценности… Но что? «Возможно, существует нечто, что можно спасти в человеке, и что более прочно; и возможно, для спасения именно этой части человека и работал Ривьер? Иначе действие не имело бы никакого оправдания». Позже он вспомнил, – но где он читал об этом? – что оправдание находится в превращении человека в вечность. Подобно храму инков, который он видел в Перу, построенному в честь бога Солнца.

«Во имя какой жестокости, какой странной любви вождь древних людей вынуждает свой народ возводить этот храм-гору, таким образом заставляя их строить их собственную вечность? И в голове Ривьера появилась мысленная картина толп в провинциальных городах, прогуливающихся вечером вокруг эстрад. «Какое счастье находиться в этой упряжке!» Но вождь древних людей, если он скупился на жалость к страдающему человеку, то чувствовал безграничную жалость, касающуюся его смерти. Не смерти конкретного человека, но его обреченности: однажды он будет стерт с лица Земли, подобно следам на песке. И он заставил своих людей устанавливать камни, которые пустыня не похоронит».

Это слишком сверхчеловеческий, слишком неоромантичный ответ, достаточно хороший для Мальро, кто остался в этом отношении ницшеанцем, но не подходящий для Сент-Экзюпери, кто больше интересовался жизненной искрой существующих, чем мрачными руинами прошлого. Несколько иной ответ, таким образом, приходит к Ривьеру, чей взгляд прикован к страданию на лице жены Фабьена. «Мы не просим быть вечными. Мы не хотим видеть, как дела и вещи внезапно теряют свое значение. Пустота, окружающая нас, тогда внезапно разверзнется всюду». За дверью его конторы, в большой комнате, где размещались секретари и телефонисты, темп уже явно снизился. Почтовый рейс на Европу был отложен – похоже, они смутно догадывались – ввиду судьбы, которая настигла пилота Фабьена. Слабость, казалось, коснулась каждого и всех. «Смерть, вот оно что!» – думал Ривьер. Работа остановилась на его предприятии, теперь безвольном как лист, «подобно парусному судну, застывшему в безветренном море».

Когда Робино вошел в офис, желая высказать несколько слов сочувствия по поводу постигшей его неприятности, Ривьер смотрит на него долгим, проникновенным взглядом, который заставляет смущенно мявшегося инспектора напрячься. Слова сочувствия замерли на его губах; вместо этого он выпаливает: «Я пришел, чтобы получить ваши распоряжения». Ривьер, будто только и ждавший этого, достает часы и произносит: «Самолет с почтой из Асунсьона приземлится в 2.10. Подготовьте почтовый самолет на Европу к вылету в 2.15». Линия могла потерять пилота, но ночные полеты продолжаются.

Для случайного читателя все это, вероятно, казалось преувеличением, слишком надуманным событием. Но все же в этом случае вымысел лишь платил дань поэтического уважения действительности. Именно эта точность часового механизма в реальной жизни сделала «Аэропосталь» тем, чем была эта авиалиния в лучшие годы своего существования: самой быстрой и самой пунктуальной почтовой службой в мире.

Никакой особой проницательности не требуется, чтобы оценить, насколько появление «Ночного полета» обязано собственным впечатлениям его автора. Книга была посвящена Дидье Дора, которому Сент-Экзюпери читал некоторые страницы однажды ветреной ночью ноября 1929 года в примитивной, покрытой железной крышей гостинице Комодоро-Ривадавия. Ривьер – это Дора, перемещенный из Тулузы и превращенный в руководителя полетов в Буэнос-Айресе. Механик Робле, чьи натруженные руки заставляли Ривьера испытывать такую жалость, был литературным перевоплощением механика Тото, которого Дора выгнал за пьянство, но затем повторно взял на работу, тронутый его преданностью аэродрому Монтодран и фирме Латекоэра. Пропажа Фабьена и его радиста – одна из многих болезненных потерь, сопровождающих ночную бессменную вахту Дора в Тулузе. Всего 121 человек пожертвовали своей жизнью, чтобы превратить «Аэропосталь» в то, чем компания наконец стала. Действительно, если и есть за что критиковать «Ночной полет», так за то, что кульминационный момент романа менее драматичен, нежели реальная действительность. Когда Жан Мермоз решил, что «Аэропостали» следует приступить к ночным полетам, если компания собиралась выжить, общая реакция его коллег была: «Вы сумасшедшие!»

– На испанском и африканском направлении, – объяснял Мермоз Жюльену Пранвилю, руководителю отделения в Южной Америке, – воля человека восполнила несовершенство материала. Мы создавали коммерческую авиацию прежде, чем появились коммерческие самолеты. Мы займемся ночными полетами с нашими людьми и подождем, пока появятся подходящие механизмы.

– Это – ужасный риск! – заметил Пранвиль.

Но в ответ Мермоз парировал:

– Хорошо, я рискну. Первым курьером полечу я сам. И если я справлюсь с задачей, другие сделают это после меня. – И он справился, и победил ночь, и избежал судьбы Фабьена.

Участь Фабьена постигла пилота Элисе Негрэна: беда настигла его и Пранвиля, когда они совершали вынужденную посадку, чуть-чуть не долетев до Монтевидео, в темных водах Ла-Платы в мае 1930 года. Этот случай из реальной жизни стал основой для сюжета «Ночного полета». Дора потерял опытного летчика, когда-то бывшего его главным испытателем в Тулузе, так же как и «вторым в команде». В реальной жизни в пропаже Фабьена не было ничего необычного. Но если бы Мермоз упал в своем первом полете в воды Атлантики, это оказалось бы сильным ударом, и «Аэропостали» потребовались бы годы, чтобы от него оправиться. Но Дора все же обладал силой духа и послал Мермоза в путь.

Позже, в своей автобиографии, он смиренно отказывался от этого, поясняя, что Ривьер стал «замечательным образцом руководителя», но что он, Дора, не Ривьер. И он был прав, но по причине, которую его скромность запретила ему добавить: он был больше чем Ривьер.

Достоинства «Ночного полета» оказались одновременно и его недостатками. Экстраординарный лаконизм изложения относит роман к категории тех подтянутых французских классиков, среди которых «Адольф» Бенжамина Константа, возможно, лучший пример, а повести Франсуазы Саган – невольно призрачные карикатуры. Четыре сотни страниц Сент-Экзюпери, накопленных за время его пребывания в Аргентине, были безжалостно просеяны и уменьшены в заключительной версии Галлимара до скудных 150 страниц текста. Невозможно не сожалеть, что так много было выброшено за борт: эта суровость отбора сделала сюжет вместе с главными героями время от времени пусть чуть-чуть, но схематичным. О причине сокращений Сент-Экс, несомненно, начал подозревать. Он был не романистом, а поэтом, и, как позже написал Даниель Анет, «Ночной полет» – «работа, которая подбирается так близко, как только может, к поэме, изложенной в книге прозы». Или, выражаясь всесторонне, это был трактат о лидерстве, написанный в форме романа на языке поэта.

Иногда в «Ночном полете» метафорами злоупотребляют, так как автор уступает тому сентиментальному лиризму, которым пропитан «Южный почтовый». Но в целом стиль выверен и строг, только в финале звучит патетическая нота. «И Ривьер вернулся к работе, медленно проходя мимо секретарей, запуганных его строгим пристальным взглядом. Ривьер Великий, Ривьер Завоеватель нес тяжелое бремя победы». Явное обращение к Карлилю могло бы даже восприниматься как обращение к Ницше – источнику вдохновения. Но этот заключительный поворот к поклонению герою был литературным, что, несомненно, опрокидывало на Сент-Экзюпери ушат холодной воды из уст критики. Фраза показывает, насколько мощным было горение тевтонского огня, даже учитывая, что его театральный период начинал уже терять свою силу. Огню и сере («Так говорил Заратустра»), грому и молнии («Живи опасно») Сент-Экзюпери начинал противопоставлять более скромный, но более глубокий эпос, частично под влиянием собственного опыта.

В предисловии к «Ночному полету» Андре Жид цитирует письмо Антуана его кузине Ивонне Лестранж, направленное из Кап-Джуби за год или два до этого, с описанием рискованного восстановления «бреге»: «Впервые я слышал пули, завывающие над моей головой. Я теперь знаю, что я гораздо спокойнее, нежели мавританцы. Но я также понял и то, что всегда озадачивало меня: почему Платон (или Аристотель?) относит храбрость к самому низкому разряду добродетелей. Это – не соединение очень симпатичных чувств: легкий гнев, оттенок тщеславия, много упорства и вульгарных спортивных острых ощущений. Прежде всего, возвеличивание физической силы, хотя это действительно не имеет никакого отношения к этому. Один складывает руки на груди, расстегнув рубашку, и делает глубокий вдох. Да, это довольно приятно. Когда это случается ночью, каждый ощущает дополнительно, что поучаствовал в некой большой буффонаде. Никогда снова я не смогу восхититься человеком, который только храбр».

Любопытно видеть, как Платон восходит, словно луна, над пейзажем размышлений Сент-Экса и начинают тускнеть сияющие прежде метеоры Ницше. Еще любопытнее, что именно эта цитата из «Бегства» – работы немолодого Платона – фигурирует в «Предательстве просвещенных» Жюльена Банда. Этот яростный критический анализ сначала появился в 1927 году и немедленно разворошил осиное гнездо во французских интеллектуальных кругах. Меня очень бы это удивило, если бы не фигурировало среди книг, которые Сент-Экс продолжал просить прислать ему своих друзей и семью в течение тех одиноких месяцев в Африке.

Банда выступал со своей известной резкой критикой, нападая не на генералов и солдат, для кого война, в конце концов, профессиональное и до какой-то степени законное занятие. Он ополчился на интеллектуалов, на тех, кто имел университетские мантии вместо меча. Ницше, с его возвеличиванием «сверхчеловека»; Жорж Сорель, с его оправданием насилия; Шарль Пеги, глашатай патриотической мистики, которая была законом в себе; и невыразимый Морис Барре, готовый вынуть из ножен свой меч академика (единственная сабля, которой он когда-либо владел) и вскричать на языке, которому, конечно, позавидовал бы герцог площади Торо: «Сыны Франции, вперед! Я готов (с безопасного расстояния в две сотни миль) бороться до последней капли крови! Вот они, «клерикалы», предавшие доверие, которое, в конце концов, должно было защитить цивилизацию от варварства. И если Банда использовал слово «клерикалы», то только потому, что Барре и Пеги, не говоря уж о аббате де Сертийанже, изобразили или изображали из себя защитников христианской цивилизации, проповедуя узконационалистическое кредо, сделавшее возможным скандальную ошибку правосудия, известную как «дело Дрейфуса», и которое теперь вдохновляло гротескное позирование и напыщенный вид Бенито Муссолини и его фашистских поклонников.

Нетрудно вообразить впечатление, которое книга, подобно книге Банда, должна была произвести на такого эмоционального и нравственно беспокойного Антуана де Сент-Экзюпери. Подобно большинству своих современников, он испытывал волнение и трепетал от грома военных барабанов и великолепия развернутых французских флагов. В какое-то мгновение его юношеская экзальтация даже привела к восхвалению героического грохота орудийных выстрелов. Но его семья слишком много страдала от ужасов Первой мировой войны, чтобы Антуан не чувствовал той ужасающей действительности, лежавшей позади всего этого литературного дыма и страстной риторики. Его опыта работы в «Аэропостали» хватило, чтобы понять главное: даже возвышенный героизм Гийоме не может являться высшим проявлением доблести, есть другие проявления храбрости, возможно, даже такие же великие, но менее драматичные и оттого остающиеся почти незамеченными. Андре Жид понял это в Агее, слушая, как его друг Тонио рассказывает о бросающих вызов смерти исследованиях Гийоме в Андах. И он отметил в своем дневнике: «Нечем согреть себя, нечего есть… Ужасное искушение позволить себе упасть и заснуть. Манящая белизна, чувственное оцепенение всех этих снежных полей. Третий день он скользит вниз на дно ущелья, почти насквозь мокрый. Но он все еще сохранил решимость бороться и снова подняться на склон, чтобы просушить себя первыми лучами солнца… Без продовольствия четыре дня. Боясь потерять контроль над своими мыслями, он концентрирует всю силу желания на выборе. Храбрость здесь не рискует ничьей жизнью; наоборот».

В этом заключительном предложении Жид обозначил суть проблемы, хотя и почувствовал необходимость позже добавить предложение или два: «В нашей литературе сегодня больше всего недостает героизма». Фраза эта теперь кажется немного странной, когда задумаешься, что написана она была в 1931 году, накануне одного из самых ужасающих взрывов фальшивого героизма и бравады, когда-либо обрушивавшегося на этот мир. Но правда, на которую Сент-Экзюпери наткнулся при написании «Ночного полета», состоит в том, что существуют разные степени храбрости, как существуют категории любви, и что спектр их от инфракрасного у глупых до ультрафиолетового у возвышенных. Может быть поразительна одинокая борьба пилота, такого, как Фабьен, но еще поразительнее стоическая сила духа и настойчивость Ривьера (в ком кто-то узнает Дора или Гийоме). Обе формы должны быть найдены в «Ночном полете», являющимся в действительности хвалебным гимном предприятию в апогее его деятельности, но который был издан – жестокий виток хронологии, – только когда компания, потеряв нерв и опору, подобно Фабьену, рухнула вниз… в колодец темноты.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.