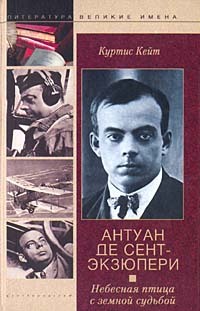

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 53 (всего у книги 54 страниц)

В своем увлекательном и интригующем анализе этой книги Карло Франсуа утверждал, что «вождь-отец» в «Цитадели» – частично аллегорический образ Эли Фора. Доктор, позже предпочитавший стать критиком и историком, Эли Фор был, и это достаточно любопытно, хорошим приятелем Леона Верта.

Сент-Экзюпери явно никогда не встречал его: Фор умер в 1937 году, вскоре после того, как Сент-Экс познакомился с Вертом. Но он глубоко изучал его работы, которые произвели на него настолько сильное впечатление, что даже повлияли на используемую им лексику. По рождению и воспитанию Фор был протестантом, испытывавшим потребность верить в Бога в эпоху, очевидно исповедующую позитивизм. Он представил к защите на теологическом факультете в Монтобане в 1909 году диссертацию на тему: «Божественная мудрость в нравоучительной литературе евреев и древних иудеев». Фор к тому времени уже отказался от поисков Бога в Новом Завете и обратился к Ветхому Завету. Ему оставался только один шаг на этом пути познания – отказаться от поисков вообще, под разрушительным влиянием Ницше или того, что он принимал за Ницше. Всю следующую четверть века и до своей смерти Фор соперничал с юным Джованни Папини из Италии, став ярым французским защитником ницшеанства, восхвалял силу как моральный закон в себе, возвеличивал главенство эстетики над этикой и даже пошел намного дальше – обвинив Иисуса Христа в том, что тот «открыл дорогу двадцати столетиям кровавой резни».

Первые строчки «Цитадели» – несомненная дань объединенному влиянию на Сент-Экзюпери и Ницше и Эли Фора. «Слишком часто наблюдал я, как жалость сбивается с пути и движется по ложному следу. Но мы, те, кто правит людьми, научились проникать в тайну их сердец, и мы даруем сострадание только тогда, когда это достойно нашего участия».

По убеждению Ницше, если Европа двигалась по направлению к тому, что он назвал «универсальным счастьем со стадом на зеленом лугу и надеждой, безопасной и облегченной жизнью для каждого», то только из-за двух тенденций, или, возможно, нужно назвать их сантиментами, доминирующими в современном политическом и социальном мышлении: идеала равенства перед законом и «религией» симпатии к страждущим. Последнее может лишь способствовать размягчению людей, первое делает людей подлыми и глупыми, типом, выделенным самим Ницше и высокомерно охарактеризованным как человек толпы и стадное животное. Христианство (он так воспринимал это) поощряло обе тенденции, проповедуя доктрину жалости к слабому и доктрину равенства перед Богом. Паскаль в этом отношении типичен для направления, которое все восемнадцать столетий стремилось к «возвышенному аборту человека».

От чего современное человечество больше всего страдало, так это от глобальной истории проявления мазохизма и получения излишнего удовольствия от собственных страданий и унижения. «Судороги раскаяния» пуритан служили хорошим примером тому, что на философском уровне Паскаль преднамеренно называл «жертва разума на алтаре веры».

Но как бы сильно он ни восхищался Ницше, Сент-Экзюпери все же оставался французом и не мог зайти так далеко. Даже Эли Фор, при всем его ницшеанском пыле, не сумел отказаться от давнишнего восхищения Паскалем. Но для Сент-Экзюпери это было больше чем восхищение – это был фактически культ. Он мог понимать, но не сочувствовал тому, как сокрушался Заратустра: «Любить, только любить, какой тупик». Но человек, способный написать в «Цитадели», что в горе и слезах маленького ребенка сосредоточены все страдания мира, не мог не симпатизировать Паскалю, по которому «у сердца есть причины, недоступные разуму». Паскаль, как отмечал Карло Франсуа, присутствует в «Цитадели» в образе «единственного подлинного геометра», общество которого отец рассказчика обычно искал по ночам (совсем как Сент-Экс, имевший обыкновение часами пожирать Паскаля).

Так же, как утверждает Франсуа, Фридрих Ницше воплотился в обожаемого врага, само существование которого на границах царства одновременно олицетворяло угрозу и являлось основным условием ортодоксальности империи отца рассказчика. «Цитадель» оканчивается достаточно разоблачительно, молитвой, обращенной к Богу, в ней предлагается использовать возможность уладить их противоречащие философии – на более высоком уровне.

Я не претендую на роль авторитетного специалиста в отношении работ Эли Фора и в равной степени Ницше, но тезис Карло Франсуа, похоже, даст полезный ключ к пониманию «Цитадели». Эли Фор, помимо своего пристрастия к ницшеанству, имел еще и гегельянскую страсть к примирению противоположностей, и это, несомненно, истинно также и в отношении Сент-Экзюпери. Если искать другие заметные влияния в «Цитадели», то особенно распознаются воздействия Бергсона и Платона, но если и имелась некая главенствующая цель (это не бесспорно), то она, скорее всего, могла состоять в соединении враждебных философии Ницше и философии Паскаля. Цель ни много ни мало как выплавить в единое целое христианское сострадание и ницшеанскую жестокость, культ разума и евангелие веры в нечто высокое, так и хочется сказать – сверхгегельянский синтез.

«Я потрясен трудностью утверждения власти, если она не дана свыше Богом» – вот одна из записей в записных книжках Сент-Экзюпери. «Первопричина рождена свыше». В другом месте он отметил: «Сложно говорить о нравственности человека, если он предоставлен самому себе. Если он один, у него нет рамок, ему не на что ссылаться. Роль Бога или соседа, кто осудит (но не мы сами себя)».

Подобно Ницше, Сент-Экзюпери воспринимал обязательность иерархии в социальном порядке, и в этом смысле порядку следует быть «несправедливым, дабы предохранить человека от вырождения. Но в отличие от Ницше, воспринимавшего христианское единобожие и понятие равенства перед Богом первопричиной превращения человека в «стадное животное», Сент-Экзюпери не сомневался, что без веры в Бога или, во всяком случае, в нечто божественное человеческое братство в конечном счете недостижимо. Если людей восхищает друг в друге просто их «человеческое», их человеческие качества, то независимо от того, каковыми являются эти качество на практике, их восхищение неизбежно превращается в самовлюбленность, и они восторгаются отражением себя самих.

Они выставляют напоказ для раболепного восхищения качества, которыми они обладают неотъемлемо по единственному фактору рождения и которые по этой причине являются статичными. Если предназначение человека в этой жизни лишь нести в себе это «человеческое», то зачем ему делать усилия, чтобы стать другим? Зачем ему выбирать свою дорогу по жизни? И зачем ему вдруг потребуется уважать «человечное» в другом, не имеющем априори никакого права заслужить особое к себе отношение? Когда все – равны, самое понятие роста над собой, восхождения к иным высотам имеет тенденцию терять и основу, и смысл, и значение. Но это все постольку-поскольку, если культ универсального равенства не подчинен чему-то более высокому, чем человек, он может привести к одному только универсальному эгоизму. Удовлетворение каждого индивидуума – эго само по себе становится концом. И как результат, вместо всеобщего возрастания человеческой солидарности («величайшего счастья для большинства», та фраза Бентама, которой было достаточно, чтобы ощетинился и рассвирепел Ницше), все происходит с точностью до наоборот. Культ универсального равенства ведет к медленному разрушению братства. Ибо люди могут становиться братьями лишь в чем-либо, и, если это «что-либо» выше их самих пропадает (поскольку все понятие иерархии оказалось пересмотрено, наряду с «Богом», или «божественным», или любой силой выше человека), тут вся общая лояльность начинает распадаться и общество делится на раздробленное множество, которое только одна лишь грубая сила способна мобилизовать или скреплять.

«Справедливость и равенство губительны, – пишет Сент-Экзюпери в «Цитадели». – Но братство найдется на дереве» – символ (вероятно, заимствованный у Ницше), к которому он постоянно возвращался, чтобы предложить иерархическое, стремящееся вверх общество. «И вот наступили времена свободы, поскольку ей нечего стало освобождать, ничего, кроме деления провианта при ненавистном равенстве.

Поскольку в своей свободе вы сталкиваетесь с вашим соседом, а он в свою очередь сталкивается с вами. И состояние покоя, которое вы испытываете, есть не что иное, как состояние мрамора, когда он прекратил свое движение. Свобода, таким образом, ведет к равенству, а равенство – к равновесию, которое является устойчивым… И настают времена, когда свобода перестает быть выражением свободной красоты одного человека, а становится выражением массы, причем человек обязательно растворяется в ней. И эта масса не свободна, поскольку не имеет никаких ориентиров, а свинцовым грузом тянется к земле и остается сидеть. Но это не мешает людям называть свободой эту свободу стать на колени, а справедливостью право так встать».

Я тревожусь (возьмем другой характерный абзац), как бы им не пришлось отвергнуть их правду и ослепить себя очевидностью: условием рождения судна, и, таким образом, морем становится само судно, условием рождения любви является сама любовь, и условием вашего восхождения – само восхождение. Ибо не может быть никакого восхождения без спуска.

Но эти люди говорят: «Наше восхождение такое чахлое!» И они уничтожают препятствия, и у них уже нет никаких склонов. И вот уже они уменьшились до толпы на ярмарочной площади, разрушив дворец моего отца, где каждая ступень имела значение».

Это новое толкование, если употреблять язык Библии, того, что в предыдущей главе этой биографии было названо стойкой философией Сент-Экзюпери. Он убежденно считал современный культ благоприятствия и равных возможностей страшно далеким от «освобождения» человека, оставляет его еще более увечным, неудовлетворенным и «без руля и ветрил», нежели когда-либо еще. Ведь «вседозволенность» современного общества не только и не столько подрывает власть, но она постепенно иссушает и опустошает все ценности. Где все позволено, где «все проходит», ничто больше не имеет большой ценности. Пока существовали запреты, окружающие их, табу, защищающие их, на пути к ним возникали препятствия и трудности, и их предстояло преодолевать в борьбе за нечто ценное, это-то и давало вещам их ценность. Если жемчуг (символ, неоднократно используемый в «Цитадели») станет столь обычен и его столь же легко окажется отыскать, как и гальку, его ценность сравняется с ценой на простые камни.

Так же все происходит с любыми человеческими отношениями. Сент-Экзюпери изложил свою мысль более подробно в письме к генералу Шамбре: «Узы любви, которые сегодня связывают человека с вещами, так же как с живыми существами, настолько слабы и непрочны, что человек больше не чувствует их потерю, как бывало с ним раньше. Какое ужасное значение у той еврейской истории: «Так вы едете туда? Как же далеко вы уезжаете!» – «Далеко откуда?» Это «откуда», из которого они уезжали, являлось просто обширной паутиной привычек. Мы живем в эпоху разводов, разводов с близкими, разводов с вещами, служившими верой и правдой, все очень легко и просто. Холодильник легко заменить на другой. И дом тоже, если он простое место жительства. И женщину. И религию. И партию. Нельзя даже стать изменником, ведь кому или чему в современной жизни можно изменить? Далеко откуда и не верный чему?..

И когда я думаю, что всего три сотни лет назад кто-то мог написать «Принцессу Киевскую» или уйти навсегда в монастырь из-за утраченной любви, я думаю о том, какова же была тогда эта обжигающая душу любовь! Да и сегодня, что говорить, люди совершают самоубийства. Но их страдания напоминают зубную боль. Невыносимую и нестерпимую. Но не имеющую ничего общего с чувством любви».

Вера в куртуазную утонченную любовь, проповедуемую средневековыми трубадурами (которыми столь восхищался Ницше), лишилась бы своего содержания, исчезни тщательно обусловленные табу и запрещения, окружавшие ее. Джульетта не стала бы Джульеттой, если бы она досталась Ромео без всяких на то препятствий. И если Средневековье оказалось такой насыщенной эпохой, причиной тому совершенно определенно явились внутренние, присущие тому времени запреты и меры наказания. Таким был «дворец моего отца (в «Цитадели» Сент-Экзюпери косвенно обращается к Средневековью), где все ступени имеют свое значение».

Но затем появились революционеры и уравнители, сторонники социального равенства и пророки всеобщего благоденствия (Руссо и Маркс, призывающие человека сбросить все социальные кандалы, Прудон, для краткости вместивший все в провозглашенную им анархистскую доктрину «Ни бога, ни царя!»). И, отбросив все цепи и связи, сложив их на костер Истории, вместе с Богом, царями и прочими ограничениями власти, Человек, наконец получив долгожданную свободу, внезапно почувствовал себя потерянным и ко всему безразличным, не осознавая того, что именно эти ограничения и его борьба против них придавали его жизни энергию, значение и смысл.

По этой причине понятие «государства всеобщего благоденствия» вызывало в Сент-Экзюпери неприязнь, такую же, как и демократия эгалитаристов. Жизнь, расписанная от рождения до смерти, как и абстрактное понятие Правосудия, в идеале может быть оправдана, но она реально порождает пассивное, слабое, но самодовольное, безынициативное общество, где индивидуум не может не вырождаться. А для Сент-Экзюпери это казалось самым важным. Его мало заботили всякие «измы»», но его волновал человек, и каким человек станет, когда теории этих «измов» начнут претворяться в жизнь. Вот как он писал об этом в «Цитадели»: «Для меня самое главное не знать, счастлив или нет человек, благополучна или нет его жизнь, хорошо или не очень он защищен. Я прежде всего спрашиваю себя, каков он – этот человек, счастливо и благополучно живущий в полной безопасности».

Таким образом, идея справедливости, появляющаяся на страницах «Цитадели», не имеет никакого отношения к «возрастанию социальной справедливости», ставшей основной заботой современного общества. Его понимание справедливости и правосудия ближе к спартанским, идеи которых Платон представлял на обсуждение республике и которые можно приблизительно определить как «то, что охраняет здоровое общество». Но тогда, как Платон, сам верный эллинскому мировоззрению, не мог не представлять это Хорошее или Здоровое Общество как нечто статичное и неизменное, Сент-Экзюпери, подобно Гегелю, Ницше и Бергсону (назовем хотя бы этих трех), воспринимал общество в целом и обязательно в динамике. Абсолютно справедливым общество будет только тогда, когда оно станет реально удовлетворенным, а значит, мертвым обществом. Чтобы оно развивалось динамично, ему приходится оставаться несправедливым. «Ведь жизнь – это своеволие, применение силы и несправедливость», – написал он в «Цитадели», и лейтмотивом по всему произведению проходит эта почти ницшеанская фраза. «Культу церемониала» в итоге следует отдавать предпочтение над «культом справедливости и правосудия, поскольку это его задача сформировать человека, которому справедливость и правосудие станут гарантией.

Если я разрушу церемониал во имя справедливости и правосудия, я разрушу человека, и у моего правосудия больше не окажется цели».

Церемониалом Сент-Экзюпери обозначал традиции и в конечном счете религию. Иными словами, в его идеальной схеме вещей все преходящее должно быть подчинено духовному. Те, кто воспринял «Цитадель» лишь как апологию «тоталитаризма», полностью упустили из виду или преднамеренно проигнорировали это. Империя или «цитадель», придуманная Сент-Экзюпери, ни в коей мере не являлась ни республикой, ни отображением парламентской демократии (не больше, чем «Аэропосталь» в пору своего расцвета, когда она управлялась железной волей Дидье Дора). Но рассказчик-правитель в «Цитадели» – вовсе не тоталитарный тиран, подчинивший все только своему собственному капризу. Его правление патриархально, что и говорить, но подчинено духовному критерию. Поскольку всемогущество правителя – не самоцель. Даже оправданное за неимением лучшего, как в «Государе» Макиавелли или «Левиафане» Хоббеса. «Цитадель» изобилует колкими выпадами против «твердолобой тупости» генералов и «обязательной глупости» полицейских, чьи недальновидные попытки постоянно направлены к безжизненному «государству-музею». Человек, написавший в «Письме заложнику»: «Жизнь создает порядок, но сам порядок жизни не создает жизнь», вполне естественно развивает эту мысль в «Цитадели». «Порядок есть следствие жизни, но не ее причина… Человек полностью освобожден в области абсолютной силы и абсолютных ограничений, которые являются невидимыми полицейскими: это и есть справедливость и правосудие моей империи».

Выходит, одна из фундаментальных проблем «Цитадели» – не то, как навязать людям полицейское государство, а как избежать его. В ней идет поиск ответа на жгучие вопросы, в решение которых Ницше погрузил человечество в XX столетии: как спасти мир от всеобщего безумия и беспрерывной борьбы, если вера в Бога умерла, как заново отыскать тот пыл и рвение и общность цели, которые привели к возведению величественных готических соборов Средневековья, как вдохнуть в людей жертвенный дух, когда уже в самих напряженных усилиях заложена награда, как бороться с демагогами, полными решимости «разрушить храм во имя равенства всех камней».

Религиозный тон «Цитадели» был, таким образом, совсем не литературной аффектацией, которую Андре Жид со своей стороны, похоже, считает основной целью автора. Нет, «Цитадель» по своей сути, а вовсе не случайно является религиозным трудом, тем более любопытным, поскольку он написан неверующим человеком, этим «мистиком без веры», как назвал его Клемент Боргал. Хотя Сент-Экс и не относился к числу тех, кто регулярно посещал церковь, как мы могли заметить, его переполняла христианская философия любви – философия любви, переплавленная под учение Платона.

Ибо любовь превращается в эффективную социальную силу (а это Сент-Экзюпери расценивал как обязательное условие для любого истинно гармоничного сообщества индивидуумов) только тогда, когда она является живым элементом, а не просто своего рода вышедшей из употребления мортирой, смягчающей удары между отдельными индивидуальными эго. Что отличает собор от кучи камней, из которых он был построен? Архитектурный замысел – это творение под влиянием особого пыла и рвения. Но этот пыл, чтобы быть живой силой, подобно жизненным сокам в дереве, должен действовать вертикально так же, как и горизонтально. В самом глубоком смысле он неизбежно должен быть альтруистическим, посвященным тому, что изменчиво, имеет «другое» значение, иное, чем человек. Ведь человек создан так, что он не в состоянии раскрыться и достичь своего расцвета, если остается замкнут на самом себе, и он лишается своей силы и своих способностей, если (представьте себе человека, запертого в комнате, полной зеркалами) все, что ему позволено, – только рассматривать и восхищаться своим собственным отражением. Даже древнегреческие боги, хотя по существу во многом напоминали человека, были «другими», и они находились на другой, высшей плоскости, на Олимпе.

Таким образом, «поиски счастья» (или, грубо выражаясь, подачка для масс, если рассматривать их как самоцель) могли бы только, как полагал Сент-Экзюпери, достичь высшей точки в хаотическом муравейнике застойного самомнения, если они не второстепенны некоему высшему организационному принципу, некоей силе или существу, превосходящему человека, не важно, называть это Богом, или, как неоднократно в «Цитадели», «божественным узлом, который связывает все сущее вместе». В то же время он не чувствовал никакой симпатии к избранному Богу монахов и богословов, используемому ими, дабы предложить верующим своего рода духовную опору, отмечая в «Цитадели», в отрывке, вероятно написанном во время их ссоры с Жаком Маритеном, где четко определены границы его платонизма: «Слишком легко найти выход и представить Бога светом свечи. Но я знаю не человека, я знаю людей. Не знаю свободы, но знаю свободных людей. Не знаю, что такое счастье, но знаю счастливых людей. Не красота, а красивые вещи. Не Бог, а жар свечи». Таким образом, для Сент-Экзюпери, как и для Гете, вначале было не Слово и даже не Вера – вначале было Дело. Или как он выразился даже более емко в одной из своих случайных заметок: «Для меня не имеет значения, существует Бог или нет; Бог дает человеку божественность». И в другом месте: «Бог истинен, но мы сами его создали». Понятие Бога может быть рукотворным, как предложил Вольтер, но оно от этого не менее важно для благополучия человеческого общества. Без этого элемента богословия, без веры в божественную искру, свойственную смертной суете человека, немыслимо никакое реальное человеческое братство, и люди кончают тем, что воспринимают других как случайные объекты, надоедливые препятствия, бездушный скот или недифференцированные социальные частицы, чьим конечным смыслом бытия является лелеять его величество Коллектив.

Хорошая иллюстрация этой тривиальной истины (по крайней мере, для Сент-Экзюпери) – явление милосердия, которое так занимало его мысли в течение последних месяцев жизни в Алжире. Платон неявно предлагал это, когда отмечал: «Любящий ближе к божественному, чем любимый». Христос повторил ту же самую мысль слегка по-иному, когда сказал: «Блажен более дающий, нежели берущий». Это «блажен» предполагает «благословен в глазах Бога», и это поднимает вопрос: может ли Милосердие быть возвеличено как некий вполне человеческий идеал, независимо от некоторого отношения к божественному? Ответом Сент-Экзюпери, изложенном в его кредо «Военного летчика», было «нет». «Было время, когда жертвенность, формирующая людей, стала называться Милосердием, и уже оно славило Бога через свой человеческий облик. Милосердие позволяло служить через индивидуума Богу или Человеку. Но затем, забывая Бога или Человека, мы больше не спасали конкретного индивидуума. Впоследствии Милосердие часто превращалось в недопустимую инициативу. Общество скорее, чем отдельная личность, действующая по своей прихоти, призвано было обеспечить справедливое распределение продуктов в этом мире. Достоинство личности не могло страдать из-за рабской зависимости от чьей-то личной щедрости. Какая нелепость, если «имущие» станут претендовать не только на их собственное имущество, но и на благодарность «неимущих».

Слегка неуклюжее сопоставление здесь Бога и Человека (именно написанное с большой буквы и предлагаемое читателю в качестве противоположности) предоставляет драматическое доказательство того, чего стоило Сент-Экзюпери с точки зрения стиля (и как важно это было для него!) попытаться совместить христианскую этику и ницшеанскую психологию. Но поскольку он стремился не изменить ни тому ни другому, ему вдвойне трудно оказалось принять поверхностное понятие, популяризированное Джорджем Бернардом Шоу и некоторыми фабианцами на рубеже столетия, будто социализм действительно представляет собой христианство в действии. Его интересовало вовсе не приумноженное производство товаров и их распределение, но тот пыл и рвение, с которыми они производятся.

Его совсем не привлекала философия утилитаризма, которая в определенной степени легла в основу современного учения социалистов (согласно которому, исходя из полезности произведенного продукта, определяется ценность затраченных на производство действий). Как раз наоборот, для Сент-Экзюпери важность могли иметь только истинная щедрость подарка, непосредственный порыв, выраженный в жесте, любовь, но не прибыль, жертвенность, но не награда. Поэтому он мог даже пересмотреть полезность, взглянув на нее не с точки зрения создания удобств и облегчения жизни человека, а, наоборот, с точки зрения возможности преодоления трудностей, внушительности задач и обязательств – всего того, что выявляет все лучшее в человеке.

Более того, у Сент-Экзюпери в основе понятия Бога лежал тот же самый «резистенцианалистический» критерий. Даже больше, чем для Паскаля, потрясенного жестоким одиночеством бесконечного космоса, Бог для Сент-Экзюпери – deus absconditus (бог, скрывающий свое лицо). В одном месте в «Цитадели» «единственный истинный геометр» (Паскаль) говорит отцу вождя: «Я хотел бы обнаружить во Вселенной след божественной мантии и прикосновение правды вне меня, подобной Богу, так долго скрывавшему себя от людей. Мне хотелось бы схватить его за подол его одеяния, и сорвать покрывало с его лица, и обнажить его. Но мне так и не дано было найти там нечто… Я нашел только самого себя». Вот еще запись Сент-Экзюпери: «Я так и не прикоснулся к Богу, ведь Бог, позволяющий касаться себя, – вовсе не Бог. Так же как если он подчиняется тому, кто возносит ему молитвы. И впервые я понял, что величие молитвы, прежде всего, состоит в том, что на нее нет никакого ответа. Нет никакого обмена, нет корысти, присущей любой сделке».

Не так уж много лет прошло с тех пор, как Норман Винсент Пиил начал бессмысленную кампанию популяризации Бога в Соединенных Штатах, которого он заводил в офисы, и на площадки для игры в гольф, и (а почему-таки и нет?) в кухонные кладовые (ведь американский Бог едва ли способен проявлять женоненавистничество, не желая приложить руку к складыванию тарелок). Философия «Бог среди нас» (и это осознавал Сент-Экзюпери) является неизбежно демагогической и плебейской, вызывая иллюзию божественного вмешательства в каждодневные человеческие дела, которая в конечном счете роняет достоинство и человека, и Бога. Ведь если величие Бога состоит в том, что он уклоняется и сторонится подобной умаляющей его причастности к житейским мелочам, то величие Человека – в том, как он продолжает молиться, зная, что никогда на его молитвы он не получит прямого ответа. Credo quid absurdum (я верю, ибо это абсурдно) Николая из Кузы здесь было преобразовано в Credo quia absconditum (я верю, ибо правда сокрыта).

Случись Богу смягчиться, даже на мгновение, и показать Себя, Он станет виновен в «вульгарности» (это слово действительно используется в одном месте в «Цитадели») и снисходительной индульгенции. Он смягчился бы до избавления человека, освобождения человека от того, что на самом деле суть его жребия и его доля – восхождение к божественному, то есть к неизвестному и непостижимому. Ведь, как выразился Сент-Экзюпери, в единственном коротком предложении: «Не найти тебе у Бога спасения от грядущего твоего становления». Подобно К. из «Замка» Кафки, доля человека заключена в движении вверх, к цели, которую он может лишь смутно представлять, но никогда ему не дано будет ее увидеть.

Таким образом, Бог для Сент-Экзюпери был великим молчальником, которого Мастер Екхарт, великий средневековый мистик, называл «безмолвной пустошью, которая и есть Бог». Глупо ожидать, что он поддастся соблазну и выставит себя напоказ, дабы просто заверить человека в своем наличии. В «Цитадели» Сент-Экзюпери явно осудил все дешевые проявления божественного (такие, как, например, видения, архангелы и т. д.), как цирковые «иллюзии» и проделки Панча и Джуди из ярмарочных балаганов. Та же самая серьезность концепции (никому не возбраняется назвать ее «стоической») предполагает косвенное осуждение доктрины христианской «Божьей милости» («Божьей благодати»), даруемой чистым сердцам и Избранным. Даже больше, хотя Сент-Экзюпери ни разу не высказал это явно, это предполагает отрицание божественности Христа, и взгляд на него только как на Сына Человека, а не как на плод Бога или, по крайней мере, Святого Духа.

Это, весьма очевидно, суперчеловеческая концепция Бога, в которой (в этом отношении он так и остался ницшеанцем) понятие божественного было строго очищено от всякого проявления человеческой сентиментальности. Но Сент-Экзюпери, будучи слишком человечным, мог только протестовать против жестокости этой концепции. «Цитадель», как и Книга Иовы, – это творение страдальца; в ней слышно эхо стенаний и протеста. «Явись ко мне, Бог, ибо трудно тому, кто не может вкусить от Бога», «и я познал внутреннюю опустошенность, что означает прежде всего быть лишенным Бога… Почему Ты вынуждаешь меня, Боже, к этому путешествию через пустошь? Один только знак от Тебя, и пустыня преобразуется». Но знак не приближается, и пустыня остается. Человеку приходится самому позаботиться о себе во Вселенной, где он, по существу, совершенно один. Неуверенность и колебания, сомнение и мука, сопровождающие его, – вот удел человека. Здесь Сент-Экзюпери присоединяется к Хайдеггеру. Здесь же он солидарен и с Ортега-и-Гасетом, который в «Человеке и Людях» определяет радикальное одиночество человека как фундаментальное условие человеческого существования. «Богоматерь Одиночества, – как отмечал Ортега, – это Дева Мария, которая остается одинокой без Иисуса, которого убили; и проповедь, читаемая на Страстной неделе, названная «Проповедью по Одиночеству», состоит из размышлений над самыми печальными из слов Христа: «Мой Бог, мой Бог, почему Ты оставил меня? Почему Ты покинул меня в одиночестве?» Эти слова глубочайшим образом доказывают волю Бога, состоящую в том, что человеком можно стать лишь приняв самое сущее и самое человеческое в человеке – его одиночество».

* * *

Невозможно декларировать категорическое суждение о работе, которая так и не была закончена, которая фактически была едва начата и которая так и осталась после смерти ее автора монументальной грудой, только заложенным основанием для каменной кладки, развалинами так и недостроенного сооружения. По крайней мере, никто не может сказать, будто Сент-Экзюпери успел до своей гибели определенным образом примирить антагонистические философии Ницше и Паскаля. Попытка, возможно, была обречена с самого начала, но именно это внутреннее и нарочито бросающееся в глаза противоречие придает «Цитадели» драматическую и в то же самое время патетическую напряженность.

Сент-Экзюпери верил в то, что, поскольку Природа является «источником всего» и, по существу, предваряет логические и грамматические построения, человек уже во время своей жизни встречает противоречия, которые в конечном счете есть не что иное, как продукты его собственного мозга, или, что более определенно, его логики и его языка, используемых в обыденной речи. Эта книга – не место для дискуссии по этому слишком запутанному и сложному вопросу. Но если желание примирить антиномию (кажущуюся противоречием) может считаться константой человеческих размышлений от Гераклита до Гегеля и далее, так что ничто не могло бы быть более неотъемлемо философским, чем отчаянная попытка Сент-Экзюпери соединить две взаимоисключающие доктрины в единое целое двух противоположностей на более высоком уровне познания. Об этом явно забыл Жан Ко, когда написал в специальном выпуске «Икара» (журнала французских пилотов), посвященном Сент-Эксу, следующее: «Кроме того, я правильно понял (без особого труда) суть его трюкачества: Сент-Экзюпери желает быть воином (человеком войны), аристократом, ницшеанцем и много кем еще в том же жанре, и в то же самое время он не стремится, я знаю это твердо, ни к какому мистическому братству или общине достигших зрелости «мужчин». Но нельзя же соединить задекларированное барство, ницшеанскую этику (а в конце концов, почему нет?) и преклонение перед человеком. Что раздражает меня, что режет ухо фальшью, так это смесь двух мировоззрений. Это желание быть лордом, который чувствует себя братом всем и всему только потому, что обнаруживает, как он делит с ними самый неопределенный из общих знаменателей, а именно – он также родился мужчиной».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.