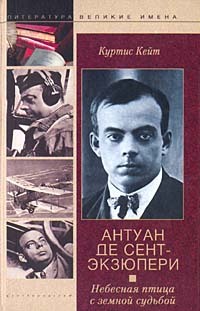

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 35 (всего у книги 54 страниц)

В Баварии Антуан увидел дороги, забитые военными конвоями, а из окна пивного бара в Нюрнберге он с ужасом завороженно наблюдал, как несколько сотен гитлерюгендов грохотали строевым шагом мимо, и их военное высокомерие поощрялось хриплым «Зиг Хайль!», раздававшимся со всех сторон. Официантка, обслуживавшая Сент-Экзюпери, заметив его нахмуренное выражение лица, наклонилась и прошептала: «Мой сын – один из них, он – там. Они забирают детей, когда они еще совсем маленькие. И после этого они уже больше не наши дети, и с этим ничего не поделаешь».

Берлин также сильно изменился, и весьма заметно к худшему, хотя в этот раз Антуан не рисковал арестом за перелет над запрещенной территорией. После теплого приветствия со стороны Отто Абеца, чья официальная задача состояла в «улучшении» франко-немецких отношений, ему выделили в сопровождение высокое нацистское должностное лицо для поездок по столице. Должностное лицо следовало за ним повсюду, как тень, к растущему раздражению Сент-Экзюпери. Чего они боялись? Что он потеряется? Или увидит слишком много? В городе проходила художественная выставка, которую он захотел посетить. «Яволь!» – произнесло должностное лицо, он будет восхищен посмотреть ее вместе с гостем. Они прошли мимо ряда картин, включая несколько пейзажей импрессионистов, к которым должностное лицо проявило не самый большой интерес. Но внезапно немец замер, словно его коснулся оголенный электрический провод. «Ах! – воскликнул он, указывая на образец «реализма» Третьего рейха. – Вот этот вид живописи наш фюрер находит приятным… Хайль Гитлер!» – добавил он, щелкнув пятками, как деревянная марионетка.

И Эрве Милль, и Шарль Салль вспоминают, как слышали рассказ Сент-Экса о встрече с большим начальником из министерства пропаганды. Согласно Миллю, это должностное лицо было ни много ни мало как самим Геббельсом. В ходе беседы возник следующий диалог.

Г е б б е л ь с. Но, герр фон Сент-Экзюпери, вы должны, по крайней мере, признать, что мы – страна порядка, тогда как Франция…

С е н т-Э к з ю п е р и. Поверхностно да, но не существенно.

Г е б б е л ь с. Как?

С е н т-Э к з ю п е р и. Позвольте, такой пример. Предположим, завтра в полдень все светофоры отключатся и все полицейские исчезнут с улиц Парижа. Что произойдет? Да, нечего скрывать, на час или два воцарятся беспорядок и неразбериха, но впоследствии все само по себе утрясется, придет в норму и водители станут ездить, как ездили прежде. Но если то же самое произойдет в Берлине?.. Тут наступит полный и абсолютный хаос.

Удивительно, но Эрве Милль вспоминает, как Сент-Экс пересказал ему этот диалог за обедом в его квартире на плас Вобан, от которой Сент-Экзюпери отказался летом 1938 года, то есть за целых девять месяцев до этой, второй поездки в Германию. Может быть, Сент-Экс ездил в Германию между набегом на самолете в июле 1937-го и мартом 1939-го. Пьер Лазарев вспоминает обед в Париже, и тогда в рассказе Сент-Экзюпери фигурировал Отто Абец. Только диалог там был более прямолинейный. «Во Франции, если бы полиция вдруг исчезла, произошло бы еще несколько грабежей, ну, убили бы больше старушек. И это – все. Но в Германии… Вы действительно уверены, будто режим может в таком случае продолжать существовать?»

Сент-Экс к этому времени уже начинал понемногу кипятиться. Эта тень, следовавшая за ним повсюду, начинала действовать ему на нервы. Отто Абец (а с ним Антуан увиделся еще раз) был только рад помочь гостю. Гость хотел бы покинуть Берлин и побывать в других местах за городом? Ну, конечно, пожалуйста. Как насчет посещения «Фюррешуле» в Крозинзее, вернее, в Померании? С месье Анри Бордо, его соотечественником и тоже писателем?

Сент-Эксу не пришлось повторять дважды. Француз, с которым он мог поделиться впечатлениями? Какая неожиданная удача!

Вскоре их с Анри Бордо обвели вокруг образцово-показательного учреждения, где обучалось новое поколение «образцовых лидеров», способных сохранить преемственность поколений в тысячелетнем рейхе. Снаружи здание производило великолепное впечатление: отрадная глазу зелень растений, опрятные здания из красного кирпича, оздоровительная гимнастика на свежем воздухе. Но внутренняя обстановка производила тягостное впечатление. На вопросы Антуана: «Что вы думаете об этом?.. Что вы думаете о том?..» – он получал неизменный ответ: «Наш фюрер сказал нам…» Загнанный в угол каверзным вопросом, один кадет ответил немного расстроенно: «Мы не знаем. Наш фюрер не объяснил нам».

После посещения «этой лаборатории воли», как Бордо позже описал ее, их провели в библиотеку, где книжные полки заполняли работы по истории, философии, социологии и биологии.

– Студентам разрешено читать книги, написанные с различных точек зрения? – поинтересовались гости. – Например, работы Карла Маркса или Огюста Конта?

– Конечно, – прозвучало в ответ. – Они свободны в выборе.

– А что, если в книгах они найдут критику национал-социализма?

– Они перескажут ее и опровергнут.

– А вдруг опровержение не покажется им убедительным?

– Они будут исключены… Но, – добавил директор со снисходительной улыбкой, – этого никогда не случается. Наше кредо – der deutsche Mensch[19]19

Немецкий человек (нем.).

[Закрыть].

Это было уже слишком для обоих французов, и они поспешили назад в Берлин. Велись какие-то разговоры о встрече Сент-Экзюпери с Герингом, отдыхавшим в Сан-Ремо и которого даже привезли в Монте-Карло на его великолепном «мерседесе» принимать участие в ежегодном «Сражении цветов», но Сент-Экс так с ним и не встретился. Он не собирался продлевать свое пребывание ради удовольствия обменяться рукопожатиями с этим увешанным медалями Гаргантюа, чьи умственные способности, даже если и были равны его талии, не давали ему никакого права прогонять чехов, как «пигмеев». Кроме того, военные тучи снова сгущались над Центральной Европой, и в любой момент границы могли быть перекрыты.

14 марта месье Тисо, подтолкнувший Словакию к провозглашению независимости, прибыл в Берлин для торжественного приема у фюрера. Тем вечером Эмиль Гача, президент расчлененной Чехословацкой Республики, также прибыл в Берлин ради последней попытки изменить мнение фюрера. Но оно было уже сформировано: Чехословакия пребывала в состоянии «опасного разложения», и, дабы положить конец «невыносимому террору против немцев» в Богемии и Моравии, вермахт боевым порядком пересек границы в четыре часа следующего утра.

Как раз в эту кризисную ночь Сент-Экс двигался на самой большой скорости прочь за пределы Германии, и, достигнув Кельна (или, возможно, это был Кобленц), он позвонил по телефону своему другу Жоржу Пелисье, поселившемуся на время его отсутствия в его квартире. «Я уже в пути и вернусь как раз к обеду», – предупредил его Сент-Экзюпери. Но прошло утро, и каждый час раздавался новый телефонный звонок от Сент-Экса: «Я еду. Без меня не ешь. Мне так много надо рассказать тебе…»

Милый доктор ждал, и в четыре часа дня наконец появился усталый, но совсем не лишенный дара речи Антуан.

«Они производят так много самолетов, – сказал он Пелисье, когда они наконец сели за стол, – что им даже некогда возводить ангары для них. Я проезжал мимо полей, уставленных самолетами прямо под открытым небом. Никто не станет производить так много самолетов и оставлять их без ангаров при любой погоде, как на выставке, если не планирует использовать их. Mon vieux, c'est la guerre![20]20

Старик, это война! (фр.)

[Закрыть]»

Он был прав, это означало войну, хотя до Армагеддона оставалось полгода, и британцы могли еще колебаться целых шесть недель перед тем, как понять неизбежность воинской повинности.

На сей раз Сент-Эксу не понадобился ни Леон Верт, ни Виктор Серж, чтобы объяснить, что было не так в самой системе. Сталин, с его понятиями «классов» и «пролетариата», пожинал вихрь, который посеял Маркс; Гитлер, с концепциями «не арийцев» и «Untermenschen» («недочеловеков»), заново насаждал ужасы инквизиции. Каждому, на утонченном языке фюрера, следовало «упрощать» жизни.

А Франция? Кто вообще думал о Франции? Все, что могли придумать соотечественники Антуана, так это «хихикать над немецкой склонностью максимально использовать возможности». Доведенный до белого каления, Сент-Экзюпери прокомментировал происходящее в записной книжке: «Разве можем мы максимально использовать возможности, если не имеем ни к чему склонности? Люди? Столько, сколько угодно: посмотрите на механиков «Аэропостали». Если нас правильно сориентировать, то мы не менее изобретательны в максимальном использовании возможностей, в эксплуатации предлагаемых дорог. Но какой смысл стоять по центру перекрестка, если не имеешь никакого желания идти?»

Глава 17

Земля человека

Для постройки города мало одной весенней ласточки, мало одной наивной веры в человеческое достоинство, чтобы сделать человека человеком. Никто не знал этого лучше Сент-Экзюпери, положившего годы на поиски определения человеческого достоинства и значения фразы «быть человеком». Совсем как прибрежная галька, отглаженная океанской волной, понятия «человеческое достоинство», «человек», «свобода личности», «поиски счастья», «неприкосновенность личности», «совесть человечества» полировались и приобретали смысл в непрерывной череде отливов и приливов идеологических дебатов, пан-гуманистической бессмыслицы банкетов политических деятелей и журналистской риторики. С одной стороны, было очевидно: Руссо, перед которым преклонялся Маркс, ошибался, когда заявлял (в начале «Общественного договора»): «Человек рожден свободным, но – повсюду он в цепях». Цепи – все еще с нами, и это мучительно сегодня, как и в старые времена, независимо от того, кем рожден человек, свободным или рабом. Человек не рождается человеком; он рождается ребенком. Индивидуум уже существует, а человеком только становятся: медленно, шаг за шагом, на основании непрерывной борьбы и самоусовершенствования. Будь все иначе, будь Земля безотносительно гостеприимной, а человек («естественный человек» Руссо) изначально хорошим, все наши проблемы были бы решены заблаговременно. Жизнь потеряла бы свою динамичность, стала бы садом Эдема, подобного некоторым полинезийским островам, где аборигену стоит лишь протянуть нехотя руку и снять плод, великодушно висящий на ветви. Но обширные области планеты неприветливы и местами вообще непригодны для жилья, и та же самая абстрактная жизнь становится отнюдь не подарком, а трудным выживанием. Человеческое существование – не легкое движение по пологой равнине – это подъем по скользкой наклонной плоскости, и стоит человеку проявить слабость, милости от жизни не жди.

И без этой борьбы при восхождении индивидуум остается беспомощным, какой-то дрейфующей по воле волн палкой, ничтожеством в море себе подобных, атомом в муравейнике атомов.

Это – основная мысль «Планеты людей», путеводная нить, связывающая случайные эпизоды в единый букет. Мысль выражена в первых строках книги, которые (по необъяснимой причине) отсутствуют в «Ветре, песке и звездах»: «Земля учит нас познавать себя больше, чем все книги, вместе взятые. Поскольку она противостоит нам. Человек осознает себя как личность, когда он соизмеряет себя с преодоленным сопротивлением».

В эти три предложения стаккато, звучащие подобно сокрушительным ударам по клавишам, Сент-Экзюпери вложил всю сумму приобретенной им мудрости. Те, кто позже пробовал обосновать, что он был «экзистенциалист», ошибались: Сент-Экзюпери никогда не был «экзистенциалистом», даже допуская, будто можно найти удобоваримое определение для этого всеобъемлющего слова. Ему была присуща философия «резистенциалиста», если пользоваться термином, впервые введенным. Хотя Сент-Экзюпери и не знал этого, Хосе Ортега-и-Гасет начал разрабатывать схожую философскую концепцию за четверть столетия до него, одновременно с Арнольдом Тойнби, приспосабливавшим к шести тысячелетиям человеческой истории лейтмотив – «вызов и ответ». Человечность не дается от рождения, а благоприобретается. Человек – еще не человек лишь на основании того, что унаследовал, он становится человеком на основании того, что он делает, что он создает. Сент-Экзюпери так глубоко проникся этой концепцией «сотворения», что сделал ее критерием или пробным камнем, по которому судил не только человека, но и цивилизацию. «Чего стоит человек – зависит от того, кем он становится. Я не знаю, каков он» – вот одна из множества подобных записей в его записных книжках. «Люди. Жертвовать – не тому, чем они являются, а тому, чем они могут стать» – вот еще запись. «Вы предлагаете мне более красивый жилой дом, автомобиль лучше прежнего, более чистый воздух… Но какие люди будут пользоваться всем этим?» – не менее типичный вопрос для него. И в той же манере Антуан мог написать применительно к архимятежнику Андре Бретону: «Детство, подзатыльники, религия, жертва – так много действий, имеющих целью заставить человека отличаться от мелкого животного. Ничто не подходило лучше для формирования Андре Бретона, чем его семья, против которой он выступал».

Применение понятия «резистенциалист» к обществу было достаточным, чтобы выявить патетическую ошибку, лежащую в основе абсолютного социализма и идеала спокойной и безопасной жизни «от колыбели до могилы». «Я – слева, потому что не люблю массы. Если меня записать в левые, я полюблю их (правильнее сказать, предпочту их), я был бы осторожен в борьбе за изменение условий их жизни, потому что именно они и делают людей более благородными (бедность, жертва, несправедливость)». Или, как сказано в конце «Планеты людей»: «Что хорошего несут нам политические доктрины, претендующие сделать людей процветающими, если мы не знаем, какого человека они породят? Кто должен появиться на свет? Мы ведь не стадо на откорм, и появление одного бедняка Паскаля имеет для нас большее значение, чем рождение нескольких преуспевающих ничтожеств».

Такое восприятие жизни, как можно заметить, является полярным по отношению к идиллической концепции Руссо с его естественно совершенным человеком, к которому он будет время от времени возвращаться, но только для иллюстрации врожденной несправедливости общества. Типичный продукт мысли XVIII столетия, это последнее замечание предполагает, что внутри человека от рождения есть нечто уже запрограммированное и заранее сформированное. Но именно против этого поверхностного понятия сражался Сент-Экзюпери. Принципиально человек не имеет заданности: он подобен глыбе глины, из которой через годы обработки может получиться что-то определенное. Эта мысль проходит через все его творчество – от «Ночного полета» до его последней работы. Но глина не безжизненна: она живет, наделенная искрой Божьей. Это – подобно «жильной породе» (одно из его любимых выражений), то есть неочищенной материнской породе, из которой, после многократного очищения и полировки, появляется алмаз во всем своем блеске. И точно так же, как алмаз требует абразивного круга, чтобы показать сияние драгоценного камня, так и бедственная ситуация (которую Тойнби назвал бы «вызов», а Ортега – «затруднительное положение») обнаруживает самое прекрасное, что скрыто в людях. Две «принцессы» из парагвайского «оазиса» обязаны своим изяществом не только их поэтической гармонии с природой, но и усердию, которое они демонстрируют, сохраняя свой разрушающийся замок от полной гибели. В основе человеческого достоинства Барка, марокканского раба в Джуби, лежит не просто «золотая мечта» (любой смертный лелеет мечту в мыслях), но та отчаянная энергия, переполняющая его, с которой он стремится приложить все силы, но повторно приобрести себе свободу, даже притом, что в конечном счете это может означать его погибель от нищеты. Когда молва распространяется по пустыне, что капитан Боннафу, гроза Атара, уезжает домой во Францию, его мавританские враги встревожены: они теряют противника, чье существование – непреложное условие их мужественности. То был настоящий противник: слухи о его приближении не давали уснуть пастухам, рвали ленивых мужей из ласковых объятий их жен, обнажали спавшие дотоле мечи из ножен, гнали связанных веревкой верблюдов наперерез в азартном преследовании этого взгромоздившегося на верблюда «пирата». Одно упоминание о призрачном появлении его где-то там, среди барханов, могло привести в напряжение всю пустыню Сахара, подобно магнитному полю, с полюсами сходящейся ненависти, странно напоминающей любовь. Мермоз, на основании той же самой жизненной логики, не стал бы человеком, которым он стал, если бы не мобилизовал весь свой острый ум, все мужество против вероломной тайны ночного полета или чудовищных водяных шквалов Южной Атлантики. Гийоме не провозгласили бы образцовым «сыном Франции», если бы он не померился силами с покрытыми льдом склонами Анд.

Но мораль всего этого не должна покоиться только или в основном на таких эпических демонстрациях человеческого героизма. «Планета людей» не задумывалась как еще одна книга о приключениях, написанная для исключительно ограниченного элитарного круга – альпинистов и летчиков, солдат и бедуинов. Ведь центральная тема находит обобщение в образе, не являющемся воплощением ни спортсмена, ни путешественника. Это образ умелого и опытного работяги: «Есть качество, которое не имеет никакого названия. Возможно, это – «притяжение Земли», но подобное выражение не слишком подходит для него. Это качество присуще плотнику, когда он остается лицом к лицу с куском древесины, ощупывает его, измеряет, и его отношение к материалу далеко не беспечное, он собирается с духом, чтобы приступить к делу». И модель человеческого поведения Сент-Экзюпери определяет суммированным человеческим поведением, и это не только Гийоме, вползающий на уступ, чтобы не позволить весенней лавине поглотить его тело, ведь иначе его жена не сможет получить страховку, как его вдова… Нет, это и образ старого садовника (Эжена Бушара из Сен-Мориса, хотя в книге он не назван), который, лежа на своей скромной кровати в ожидании смерти, говорит: «Вы знаете… время от времени я покрывался потом, орудуя лопатой. Меня беспокоил ревматизм, от него страдали мои ноги, и я обычно проклинал эту тяжелую работу. Да, а сегодня я хотел бы покопать лопатой, покопать лопатой землю. Это такое красивое дело – копать землю. Ты так независим, когда машешь лопатой! И кто теперь обрежет мои деревья?» Он оставлял невспаханную землю. Он оставлял невспаханную планету. Он был привязан любовью ко всем садам и ко всем деревьям планеты. Он проявлял щедрость, расточительность, этот гранд-сеньор! Он, подобно Гийоме, был храбрым человеком, когда боролся против смерти во имя своего Сотворения».

Как хорошо Толстой понял бы это чувство! Но для Сент-Экзюпери, вероятно, никогда не латавшего обувь и ни разу в жизни не косившего траву, имела значение универсальная мораль, которую можно отыскать в этих контрастных примерах. «Быть человеком значит быть ответственным за что-то» – садовник отвечает за свои деревья, отец – за семью, плотник – за свой товар, скульптор – за свое произведение искусства, шкипер – за судно. Таков зрелый ответ Сент-Экзюпери на призыв «Живи в опасности!» Ницше, также это и ответ на революционную героику, которой пропитаны романы Андре Мальро. Но «Планета людей» этим не ограничивалась. На достигающих апогея заключительных страницах (посвященных душераздирающему зрелищу польских шахтеров, которых он видел во время долгого путешествия на поезде в Россию) – мучительный крик отчаяния от ползком подкрадывающегося марша механизированной цивилизации, где мужественности пилота, честности поэта или живописца все труднее и труднее самоутверждаться, где крестьянин истреблен и забыт, в еще одном акте сожжения на костре, над горой поленьев, сложенных бездумным и бездушным пролетариатом, и где (о, как мучительно это!) яркий свет творчества Маленького принца, Моцарта, дремлющего в каждом растущем ребенке, подавляется хриплым «буги-вуги» в дешевом кафе и холодным безумием переполненного, сотрясающегося инфрачеловеческого мира, где «нет никакого садовника для людей».

* * *

«Только Дух, вдохнув частицу себя в бездушный кусок глины, может создать Человека» – таковы были заключительные слова «Планеты людей». Никогда еще, как в ту мрачную весну, Дух (который однажды заставил Европу полностью посвятить себя суровому испытанию творческим пылом) не мерцал так судорожно, как пламя свечи на ветру. Март 1939 года едва ли можно назвать благоприятным моментом для публикации книги, возвеличивающей братство людей. («Только человеческие поступки следует направлять, – заметил в своей записной книжке Сент-Экзюпери, имея в виду гражданскую войну в Испании, – но их можно регулировать лишь при помощи новой концептуальной системы».) Судьба вновь, казалось, дразнила автора своим дьявольским анахронизмом. «Ночной полет» имел несчастье выйти в свет через полгода после краха «Аэропостали», воспетой в нем. «Планета людей» была издана в момент, когда ткань европейской цивилизации систематически разрывалась в клочья самым диким братоубийственным способом возвращения в варварство из пережитых континентом начиная со Средних веков.

Одним из первых ознакомился с книгой архикатолик и архи-монархист Робер Бразийяк. Полный жестокой иронии его критический анализ появился в очередном номере «Аксьон франсез» от 16 марта вместе с сообщением о нацистской аннексии Богемии и Моравии. То была любопытная оценка, даже с точки зрения очевидно противоречивых чувств рецензента, мечущегося между восхищением стилем и догматическим обязательством вступить в спор с содержанием. «Романтизм, – писал он, – преподал нам, что искренность является высшим достоинством автора. Это – слово, которым часто злоупотребляли после войны наряду с более академичным словом «подлинность». Она позволяла тем, кто ею пользовался, произвести шикарное впечатление в литературных кафе… Давайте все же сразу уточним, что именно заставляет нас признать достоинства «Планеты людей»: все в книге досконально точно описано и является абсолютно подлинным».

Дело было не в том, что Бразийяк отвлекся, чтобы позабавить салонных завсегдатаев, повторяя, как Валери однажды заметил Мальро: «Меня интересует ясность стиля; меня не интересует искренность автора». Может, только потому, что он был ярым католиком, Бразийяк оказался менее поверхностен, чем пижонствующий эстет (автор «Месье Теста»), «который путал брожение газов в животе с показными истинами», как когда-то по случаю съязвил Сент-Экс, не уважавший Валери. Но фанатик в Бразийяке не мог принять безнадежную беспристрастность Сент-Экзюпери. «Милиционер Мадрида стоит защитника Толедо. Каждый повинуется своей «правде». Так же как плененная газель, тревожно ищущая возможности убежать, не опасается ни льва, ни шакала, которые подстерегают ее. «Что для нее шакалы, если «правда» газели в страхе?» И весь героизм низведен до уровня инстинкта».

Бразийяк одинаково не желал принимать и благородного жеста французского капитана, когда тот передал берберским охотникам, помогавшим ему защитить форт, 300 пуль, чтобы восполнить истраченные ими на его защиту: ведь те же самые пули предназначались для стрельбы в его людей, за которых он несет ответственность. «Индивидуальный героизм – это совсем иное, чем политический героизм, то есть героизм защитников города. Человек не может претендовать на изысканность, если он в крови собственных людей… Церковь, – продолжал он, впадая в догму, – всегда учила, что истинная причина делает мученика. Ни г-н Монсерлан, ни г-н Сент-Экзюпери не думают так: они видят в героизме средство индивидуального совершенствования. Г-н Андре Мальро рассуждает так же. Но не в этом смысл наших корней, нашей истории, нашей расы. Это романтичное и ницшеанское отклонение, уходящее корнями на восток».

Это последнее предложение, должно быть, поразило Сент-Экзюпери своей странностью: «восточным» Бразийяк величал мусульманский мир, доктринерский фанатизм («целый Коран полон неколебимых истин»), который он в «Планете людей» безоговорочно порицал. Но Бразийяк, размахивающий религиозным топором, проповедовал обращение на путь истинный.

Гораздо более важным является беспристрастное суждение Рене Лалу, чей обзор в «Нувель литерер» (номер от 18 марта) едва ли можно расценить как хвалебный. «Как, – изумляется автор, – он может говорить о себе с непринужденностью, которой могли бы позавидовать толпы профессиональных биографов? Просто потому, что эмоции, которые он описывает, универсальны… Он – само «сознание человека, в котором это чудо отражено».

Книга показалась настолько важной, что три недели спустя Эдмон Жалу добился второго обзора «Планеты людей» в том же самом литературном еженедельнике. Далекая от коллекционирования случайных экспериментов, «Планета людей», утверждал он, стала работой моралиста, который, не будучи домоседом, мог бы выдержать сравнение с Монтенем или Прустом, поскольку в его сердце звучит голос Сократа: «Познай себя». И хотя «краткий фирменный» стиль Сент-Экзюпери иногда тяготел к патетике, его моральное кредо было существенно схоже с таковым у Ницше, Карлиля, Эмерсона. «Нужно принадлежать классу «суперменов», или «героев», или «представительных людей». Этика, никак не связанная с аристократизмом, проявляется вопреки всему. Каждый индивидуум может стать тем или другим, если чувствует свое призвание или у него есть желание. Но жизнь мелка, если он отказывается от своего призвания или если не будет в состоянии последовать своему желанию.

Хорошо, что работа, подобная «Планете людей», возвращает нас к первоистокам, и делается это со зрелой и поэтической серьезностью, без позерства или показной роскоши. Нам давно не доводилось читать столь интересных книг, как книга г-на Сент-Экзюпери».

Таково было и мнение Французской академии, или, во всяком случае, Анри Бордо, возвратившегося из Германии и столь увлеченного своим попутчиком, что он решил посвятить свою следующую книгу ему. Но потребовалось все красноречие, которое он смог мобилизовать, чтобы преодолеть предубеждение своих товарищей-академиков, возражавших против присуждения Сент-Экзюпери Гран-При Французской академии, поскольку «Планета людей» романом как таковым не являлась. Формально они были правы, но Бордо смутил их, вопрошая, какого иного автора они могли бы назвать, чтобы его творение демонстрировало такую же элегантность стиля, наполняло характеры героев активной жизнью и читалось бы с таким большим интересом, – именно этих качеств ждали, в конце концов, от романиста. Нокаутированные таким доводом, коллеги Бордо сдались, и «Планета людей» получила торжественное признание Французской академии как лучший роман года.

* * *

Год 1939-й даже меньше, чем когда-то 1932-й, способствовал эйфории. Но подбодренный неожиданным признанием и освобожденный наконец от бремени долгов и обязательств перед газетчиками и друзьями-издателями, Антуан де Сент-Экзюпери был готов позабыть проблемы все более мрачнеющего мира и позволить удовольствие побаловать себя кратким мигом весеннего восторга. На пасхальные каникулы он оставил Париж и отправился в Сен-Амор, известный своими винами и «пуле де Бресс», где жена Леона Верта, Сюзанна, имела загородный дом. Это немного напоминало возвращение на время домой: ведь всего в 40 милях южнее находился Сен-Морис-де-Реманс и связанные с ним воспоминания юности.

Одним солнечным утром Верт и Сент-Экс ехали по сельской дороге и решили остановиться пообедать в ресторане на берегу реки Соны. Широкая терраса выходила на сонные воды, и тополя на дальнем берегу купались в солнечных лучах, пробивавшихся сквозь туман. Когда Сент-Экзюпери дотронулся до грубого деревянного стола, изрезанного, совсем как школьная парта, ножами предыдущих посетителей, его вдруг переполнило ощущение почти мистического восторга, наподобие того, что он почувствовал тем вечером на реке Меконг, когда солнце погружалось в плотную ткань джунглей, сплетенную из тропической растительности. Прямо под ними, на самом берегу реки, барочник и его жена наблюдали, как механик восстанавливает их дизельный двигатель.

– Поднимайтесь, выпейте с нами, – весело позвал их Сент-Экс, и троица с благодарностью приняла предложение.

– А я вас знаю, – сказал механик после того, как они присоединились к ним на террасе. – Я видел вашу фотографию в газетах. – Он пошел во внутреннюю гостиную и возвратился с открыткой, чтобы взять у Сент-Экзюпери автограф.

Хозяин баржи и его жена оказались немцами, хотя их баржа называлась «Кусанс» по названию деревни в Юра. Они были с берегов Рейна, объяснили они, и поэтому испытывали презрение к Гитлеру и ко всему его чванливому, самодовольному окружению и всем этим безумным разговорам о войне.

– Мы, немецкие женщины, – объяснила жена барочника, – вовсе не хотим убивать француженок.

Их пролетарские сердца чувствовали все правильно, и немцам хотелось, чтобы пригласившие их за стол французы знали это. Если когда-нибудь их лидеры обезумят настолько, чтобы начать войну между Францией и Германией, трудящиеся массы с обеих сторон Рейна все, как один, поднимутся на восстание. Пацифисты?

Возможно, хотя Верт, с его еврейской осторожностью, позже не переставал гадать, не шпионили ли тогда те двое, не были ли они частью той коварной «пятой колонны», которой предстояло доказать свою необыкновенную эффективность в ускорении разгрома 1940 года. Но подобная мысль даже не мелькнула у Сент-Экзюпери, переполненного ликованием от этого кратковременного братания между немецкой парой и французским механиком. Было нечто особенное в том перно, которое они тогда пили, во вкусе доброго крестьянского хлеба и деревенской колбасы. И Антуану хотелось, чтобы весь мир разделил с ним это удовольствие. И прежде чем они завершили ленч, вернее, не успели к нему приступить, он предложил Верту: «Давайте заедем к Саллю и удивим моего друга». Верт, уже совсем не молодой (ему пошел седьмой десяток), пытался возразить, но напрасно. Проехать на машине 350 километров, только чтобы удивить старого школьного друга, – слишком серьезная задача для одного дня. Но Сент-Экс настаивал. На очаровательном провансальском хуторе Салля (он так часто гостил там) было полно места, и, кроме того, оказалось, что друг Антуана Анри де Сегонь находился неподалеку в Арле. Еще одна причина предпринять вылазку.

В тот же вечер, как раз когда Шарль Салль и его жена садились обедать, свет от двух больших фар и неистовое гудение рожка «бугатти» у ворот сообщили о неожиданном прибытии нескольких посетителей, по крайней мере один из которых явно сильно проголодался. Кутеж продолжался несколько дней. Из Арля привезли Анри де Сегоня вместе с его приятелем, Пьером Далозом, архитектором, с которым Сегонь встретился в одной из своих горных экспедиций. Вместе они посетили романскую церковь Сент Жилль, одно из мест, куда в Средние века стекались паломники и где Сент-Экзюпери загадочно исчез и только после нескольких минут поисков был обнаружен в кондитерской, окруженный двадцатью детишками, слизывавшими остатки эклеров с пальцев. В Аг-Море, когда они карабкались на башню Констанции, Сент-Экс исчез снова, на сей раз чтобы принять участие в игре в шары с местными жителями, столь довольными его компанией, что в кафе, куда они все направились после, сын владельца, живописец, пожелал расстаться ради него с небольшим витражом, на котором он нарисовал черного быка. Вечером, по возвращении в Тараскон, они уселись погреться у поблескивающего очага, жена Далоза развлекала их декламациями поэм Федерико Гарсия Лорки.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.