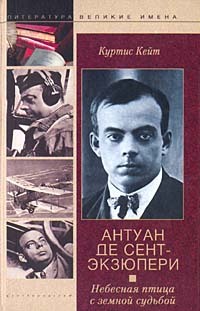

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 34 (всего у книги 54 страниц)

Именно на этой террасе он написал предисловие к французскому изданию Энн Морроу Линдберг «Слушайте ветер!», интересный экскурс в его понимание литературного творчества.

К концу августа Антуан накопил достаточно нового материала, чтобы оставить машинописный текст Галлимару до своего отъезда в Виши, куда он направлялся на лечение. Но он все еще был чем-то недоволен и непрестанно исправлял написанное, вынуждая Галлимара придерживать набор. Шел сентябрь, зловещие тучи войны сгущались над континентом, и ему становилось все труднее концентрироваться на своей работе. Как и всех, Сент-Экса буквально парализовали новости из Судетии и Центральной Европы. Не в силах выдержать напряжение, он примчался назад в Париж, чтобы прожить те невероятно напряженные и беспокойные часы, предшествовавшие подписанию Мюнхенского соглашения в ночь с 29-го на 30 сентября.

Даже в мучительные времена агонии Третьей республики французское общественное мнение оказалось не столь разделенным и сбитым с толку, как сейчас. Буно-Варийа, редактор «Матен», почти открыто выражал свое восхищение Гитлером, Анри де Керилли в такой же консервативной газете «Эко де Пари» объявлял, что именно из-за ужасающего отставания французских воздушных сил перед немецкими Чехословакию следовало спасти. В консервативных «Тан» и «200 фамий» юрист Бартелеми попытался наглядно показать, как соглашение, привязывающее Францию к Чехословакии, было аннулировано с момента прекращения действия соглашения, подписанного в Локарно. Пьер Бенар, чье раболепное следование линии коммунистической партии ускорило уход Анри Жансона и Жана Гальтье-Буасьера из «Канар аншене», ханжески объявлял, что нет ничего понятнее и разумнее позволения трем миллионам судетцев стать немцами, чтобы крестьяне Берри, Нормандии, Лотарингии, Авержа и других мест не превратились в пушечное мясо. То же самое, почти слово в слово, вещал Анри Беро со страниц реакционного еженедельника «Гренгуар». Архимонархистская «Аксьон франсез», как и ожидалось, не ушла далеко от своих антисемитских проявлений: Шарль Морре декларировал в своем традиционном догматическом тоне, будто война для Чехословакии станет войной за иудеев.

Евреи разделились в не меньшей степени; поскольку, в то время как Жорж Мандель, колониальный министр в правительстве Даладье, и Жульен Бенда, писатель, выступали за вмешательство ради спасения Чехословакии, Эмануэль Бери (редактор «Марианн») использовал свой тонкий интеллект для высмеивания «военных торговцев». Что касается коммунистической «Юманите», она положительно упивалась пылким патриотизмом, который казался бы искреннее, если бы Сталин не выпустил кота из мешка в предыдущем мае, заверив пленарную сессию Третьего интернационала, что следует поощрять войну между капиталистическими странами, ибо непогрешимое учение Маркса – Энгельса – Ленина решительно показало: «Война среди этих государств неизбежно приведет к революции». И почти одиноко среди гвалта и крика звучал голос Гастона Бержери – друг Сент-Экзюпери стремился сохранять минимум невозмутимости и хладнокровия, хотя его пацифистские наклонности не могли не встретить грубый отпор со всех сторон.

Для Сент-Экзюпери, никогда не питавшего наивных иллюзий, дилемма оказалась такой же жестокой. В записной книжке он давно вел свой личный спор с Бержери и Жансоном, не говоря уже о Ромене Роллане, отказываясь принять поверхностную идею, будто промышленники, снабжающие армию, единственные, кто ответствен за развязывание войн. «Я прекрасно понимаю, что политическое положение в мире, таящее в себе риск войны, благоволит существованию Василия Захарова и его деятельности. Я также понимаю, что, появившись на свет, Василий Захаров одобрит политические условия, которые мотивируют его существование и служат его пользе. Но только как паразита; и я не имею никакого права говорить, будто Василий Захаров (в действительности очень незначительный) создает условия для риска войны даже притом, что его деятельность направлена именно в ту сторону. Ибо тогда это – риск войны, обусловленный самим собой». Еще во время войны в Абиссинии Антуан писал: «Я принял бы эту игру, которая, возможно, возвеличивает человека, если бы она не была сыграна с отравленным газом». И по другому случаю он отметил: «Что с точки зрения разума является более недопустимым, чем война? Алэн понял это, когда решил, что для избавления мира от войны достаточно признать ее недопустимой».

Но в этом и состояла проблема. Войну, теперь нависшую над Европой, подобно грозному черному облаку, не могли отпугнуть, размахивая логическими анафемами. И то была не игра, которую капитан Боннафу и méharistes[17]17

Всадники на верблюдах (фр.).

[Закрыть] Атара вели со своими мавританскими противниками на обширных просторах пустыни Сахара, – игра, облагороженная азбучной рудиментарной галантностью. Эта война обещала стать не делающей различий скотобойней, свидетелем которой сам Сент-Экзюпери уже был в Мадриде.

Он сразу набросал три статьи, подталкиваемый трагической шпорой кризиса, и они красноречиво выразили его недоумения. Центральная статья, по существу, явилась отголоском его испанского репортажа, одной из тех семи статей, которые он обещал, но не сумел предоставить «Пари суар». Вставив ее между двумя другими, более обобщенными по характеру, он предложил своим друзьям Пьеру Лазареву и Эрве Миллю философский триптих под названием «Мир войны?», и они с радостью втиснули его в три последовательных выпуска «Пари суар» (2, 3 и 4 октября) между статьями Колетта и Уинстона Черчилля на ту же тему.

«Чтобы излечить недуг, его нужно определить, – начал Сент-Экзюпери первую статью под названием «Человек войны, кто – ты?». – А мы, несомненно, страдаем каким-то недугом. Мы захотели спасти мир. Но, спасая его, мы искалечили наших друзей. Несомненно, среди нас нашлось много тех, кто готов был рисковать жизнью во имя дружбы. Они испытывают своего рода стыд. Но если бы они пожертвовали миром, они чувствовали бы тот же самый стыд. Поскольку они пожертвовали бы человеком, они приняли бы непоправимое разрушение библиотек, соборов и лабораторий Европы. Они согласились бы разрушить традиции, согласились бы превратить мир в облако пепла. И поэтому мы шарахаемся от одного мнения к другому. Когда нам показалось, что миру угрожают, мы осознали позор войны. Когда нам показалось, что мы избавлены от войны, мы испытали позор мира».

Антуан замечательно отобразил то, что Франция только-только ощутила на себе. Хотя слишком немногие из французов действительно испытывали глубокий, искренний стыд из-за дипломатической сделки, на которую страна пошла от отчаяния и безнадежности и которая стала одной из самых подлых и корыстных из когда-либо совершенных во имя «благородных» целей. Пусть Бернано, потрясенный позором его страны, выбрал дорогу изгнания, пусть вскричал Монсерлан: «Будьте прокляты, вы, о злосчастные, обманутые и опозоренные невольники, приветствующие свое унижение и поражение с рабским восхищением!» Тысячи французов и француженок были готовы ухватиться за этот заманчивый фиговый листок: «Мир с честью!» Колетт подошел ближе всех к общему настроению, написав со спокойным самодовольством («Пари суар» от 1 октября): «Мы не вели себя ужасно… Если мы надлежащим образом оценим итоги только что завершившейся недели, мы выйдем из этого достойно. Каждый старался». И так оно, конечно, и было. Начиная с месье Эдуарда Даладье, этого «быка с рожками улитки» (если цитировать Жана Гальтье-Буасьера), который прилетел назад из Мюнхена, «накачавшись под завязку шампанским» для храбрости в ожидании шквала обрушивающихся на него гнилых яблок и тухлых яиц, а вместо этого оказался окруженным в Бурже морем истеричных поклонниц.

Для Сент-Экзюпери сложности начались с того момента, как он выдвинул отправную дилемму. «Почему мы начинаем войну, когда прекрасно видим ее абсурдность и чудовищность? В чем противоречие? Где та правда войны, правда настолько властная, что она доминирует над ужасом и смертью?» Противоречие, заявлял он, не всегда – результат никакого конкретного сочетания обстоятельств, но является результатом различия «языка», «формы выражения» (Сент-Экзюпери предпочел не употреблять слово «идеология»). «В языковой форме выражения заложены такие сложные противоречия, что они заставляют потерять надежду на спасение человека. Франко бомбардирует Барселону, так как он говорит, что в Барселоне устроили резню священников. Франко, таким образом, защищает христианские ценности. Но под именем тех же самых христианских ценностей христианин видит костер, сделанный из женщин и детей в подвергшейся бомбардировке Барселоне. И он больше ничего не понимает. Это, скажете вы, страшные потребности войны… Война абсурдна. Однако ты должен выбрать, на чьей ты стороне. Но глупее всего, как мне кажется, прежде всего, язык, который вынуждает людей противоречить самим себе».

Не слишком удовлетворительный ответ, как часто указывал его друг Леон Верт, хотя Сент-Экзюпери добавлял: «Не протестуйте против очевидности ваших истин, ибо вы правы. Вы в порядке. Даже тот прав, кто взваливает все несчастья мира на горбунов. Если мы объявим войну горбунам, если мы запустим идею о расе горбунов, мы скоро научимся возвеличивать себя.

Все подлости, все преступления, все измышления горбунов будут положены у их дверей. И когда бедный невинный горбун окажется утоплен в крови, мы печально пожмем плечами: «Вот они – ужасы войны! Он поплатился за своих… Он платит за все преступления горбунов». Ведь и горбуны также совершают преступления».

Формулировки в этом абзаце не всегда слишком удачны, если бы только возвышенный тон (обычный для Сент-Экзюпери) не вступал в противоречие со скрытой иронией. Но намек безошибочно угадывался любым, кто следил за новостями. На конгрессе нацистской партии, состоявшемся за три недели до этого в Нюрнберге, Геринг изливал свой гнев: «Эти несчастные пигмеи (он подразумевал чехов) притесняют развитых» (то есть немцев). «За ними Москва и вечная маска еврейского дьявола». Обращением к эвфемизму («горбуны» вместо «пигмеев») Сент-Экзюпери сумел расширить рамки своего довода. И из следующего параграфа ясно: Антуан выступал так же яростно против всякого рода охоты на ведьм, предпринятой во имя «высшей правды», и не важно, кто эти «горбуны»: славянские «Untermenschen», еврейские «дьяволы» или «нечестивые безбожники», которых решил истребить и искоренить Франко ценой разоренной Испании. Столь сильны были чувства Сент-Экса, что основную идею параграфа он перенес в «Ветер, песок и звезды». И что любопытно: когда книгу перевели на немецкий («Wind, Sand und Sterne»), эти строчки на сей раз прозевало «задремавшее» око цензора в первых двух изданиях.

«Забудьте же тогда эти разногласия, – Сент-Экзюпери продолжал в своей первой статье для «Пари суар», – которые, однажды признанные, поведут за собой целый Коран непоколебимых истин, а следом – фанатизм. Кто-то распределяет людей по группам на левых и правых, кто-то – на горбунов и не-горбунов, на фашистов и демократов, и каждое подобное деление непреложно, но правда, как вы знаете, это то, что упрощает мир, а не то, что ведет к хаосу».

«Вечной» правдой или истиной, которую Антуан здесь противопоставлял узким догмам идеологических фанатиков, являлась универсальная правда Ньютона, преобразовавшая хаотическую сложность постаристотелевой физики в простоту астрономической гармонии закона всемирного тяготения. Но именно этот вид «упрощения», приложенный к явлениям в обществе, породил ту слепую ненависть, которую Сент-Экс осуждал. Ее вызвало произвольное разделение людей на «хороших» и «злых», «благородных» и «низших», «арийцев» и «не арийцев», «белых» и «черных» или (как в России) «буржуа» и «пролетариев». Тут Антуан разошелся с Вертом, который разделял его отвращение к догмам, но, обладая менее научным складом ума и в придачу будучи атеистом, отказывался верить, будто человеческая вражда и разногласия разрешимы простым изобретением нового универсального языка, сопоставимого с существовавшим когда-то в средневековой Европе. Ибо разве универсальный язык Данте или Фомы Аквинского избавлял средневековую Европу от мучений войн или «чисток»?

Вторая статья Сент-Экзюпери с длиннющим названием «Ночью из одной траншеи в другую голоса противников окликают друг друга и отвечают на оклики» только расширила дилемму, которую он не мог разрешить. В ней эмоционально описывалась ночная разведка на испанском фронте. Стоило Сент-Экзюпери, сопровождавшему разведчиков, забывшись, небрежно зажечь сигарету, как незамедлительно раздался батарейный залп и пули засвистели и завыли над его головой. Но немного позже крепко скроенный широкоплечий разведчик положил винтовку на камень и закричал через поле врагу: «Это я, Леон… Антонио… Эй!» Выбор имен не был случаен; и этот символический акт братания Сент-Экс отождествлял с той близостью, которую он ощущал, независимо от всех их споров, к Леону Верту, своему другу.

Этот тип войны (если кто-то может называть ночной патруль войной) был все еще узнаваемо человеческим. Столь же человеческим, как и поведение того галантного французского капитана, кто, отбившись от нападения горцев с помощью других берберов, посещавших в тот день его форт, позже возместил им те три сотни патронов, потраченных на его защиту, прекрасно зная: они могут быть использованы уже на следующий день против его собственных людей. Такова была война, в которой оставалось нечто человеческое, нечто рыцарское. Но уместно ли упоминать обо всем этом, когда речь идет о современном кризисе в Европе, где, как показала гражданская война в Испании, беспощадность и бездушность пикирующих бомбардировщиков и дальнобойных орудий не имеет ничего общего с подобным рыцарством? Ответ, увы, отрицательный. И мало утешительного можно было извлечь из философской мысли, предложенной Сент-Экзюпери: «Правда для человека – то, что делает из него человека. Когда тот, кто познал эту высоту человеческих отношений, сравнивает это самовозвышение с посредственностью демагога, проявляющего свое братство с теми же самыми арабами покровительственным похлопыванием их по спине, которое, вероятно, и льстит конкретному индивидууму, но оскорбляет в нем человека. И если вы осудите его, он вас несколько презрительно пожалеет. И будет прав».

То были слова уединенного отшельника из Кап-Джуби, француза, завоевавшего сдержанное уважение мавританцев и испанцев своим поведением гран сеньора. Но опять – разве уместно это сейчас и какое отношение имеет к Мюнхену и нацистской Германии? «Не пытайтесь объяснить Мермозу, – продолжал Сент-Экзюпери, – когда он рвется к чилийскому склону Анд, тайно ощущая победу в своем сердце, что он ошибается, и, скорее всего, письмо бизнесмена не стоит того, чтобы пилот рисковал своей жизнью. Мермоз посмеется над вами. Правда – это человек, родившийся в нем тогда, когда он перелетал через Анды».

После чего Антуан добавлял: «И если немец сегодня готов пролить кровь за Гитлера, вы должны понять – бессмысленно спорить о Гитлере. Все происходит именно так, поскольку немец находит в Гитлере повод для проявления энтузиазма, Гитлер – это появление в жизни немца всего, что является для него великим. Разве вы не понимаете, что мощь движения опирается на человека, это движение производящего?»

Здесь, наконец, в середине третьей, и заключительной, статьи, Сент-Экзюпери схватил страшную дилемму за оба рога. Но каково избавление, обещанное немцам? По существу, оно – лишь ложное обещание. «Можно откапывать деревянных идолов и воскрешать старые языки, так или иначе послужившие в свое время, можно реанимировать мистику пангерманизма или Римской империи. Можно опьянить немцев эйфорией, что они родились немцами и соотечественниками Бетховена. Можно раздувать эту напыщенную гордость у всех, вплоть до самого скромного кочегара. Но намного сложнее сделать из кочегара Бетховена. Эти демагогические идолы плотоядны. Человек, умирающий за торжество знания или ради лекарства для страждущих, служит жизни даже своей смертью. Прекрасно умереть за расширение пределов Германии, или Италии, или Японии, но тут уже ты воюешь не с уравнением против интегрирования, не с раком, сопротивляющимся сыворотке; тут твой враг – человек, живущий по соседству. Он должен противостоять тебе, но сегодня это уже не вопрос, завоюешь ли ты его. Каждый становится за бетонной стеной. Каждый – ведь ему ничего другого в этой схватке не остается – ночь за ночью выпускает эскадрильи, уничтожая недра другого. Победа остается за тем, кто сгниет последним, и, как в Испании, оба противника гниют вместе».

Подобное мог написать Ромен Роллан с высоты своего царственного нейтралитета. Но тогда как Роллан стал настоящим пацифистом, веровавшим индусской добродетели – отказу от насилия, Сент-Экзюпери все еще не до конца ушел от ницшеанских воззрений и считал, будто некоторые типы войн облагораживают человека по сравнению с существованием в муравейнике, навязанным жителям индустриализированного континента. «В Европе две сотни миллионов людей, потерявших себя, ожидающих нового рождения. Индустриализация оторвала их от их языка и их начала, заперла их в огромных гетто, которые напоминают железнодорожные сортировочные станции, загроможденные рядами мрачных грузовых составов. Там, в глубинах их рабочих поселений, им хотелось бы быть разбуженными».

Именно это Антуан чувствовал во время своей поездки на поезде в Россию при виде бедных польских шахтеров, именно такие чувства охватывали его каждый раз, когда он проезжал через пригороды Парижа. Как его друг Леон-Поль Фарг подчеркивал позже: в сердце Тонио жил сельский мальчик, не пригодный для города. Сент-Экс доказал это, завершая заключительную статью своего триптиха о войне воспоминанием о типичной и обыденной сцене: три крестьянских сына собрались вокруг смертного одра своей матери. «Tout est contradictoire!» – «все внутренне противоречиво», вздыхал Изобретатель в одном месте сценария «Анны-Марии». И нигде это не проявляется с такой верностью, как в случае с войной. Снова вернемся к Фаргу, который через пару лет после исчезновения своего друга вспомнил, как в те вечера, когда они совершали обход от «Нин-ла-Марсейез» к «Флор», потом к «Ше Поль» или к «какой-нибудь навощенной салонной гранд-даме», они приходили к странно парадоксальным умозаключениям. «Если, – рассуждали мы, – люди определяются внутренностями, мистицизмом, образом Бога, выбором слабительного, формой гортани, линиями руки, цветом десен, нервами, восприимчивостью к боли, пальцами ног и бровями, любовью и удовольствиями, все они – кровная родня, кузены, братья в войне! И вряд ли мы могли предположить хоть на толику, как правы мы были, высказывая подобные мысли!»

* * *

Три статьи, напечатанные в «Пари суар», мало чем могли повлиять на разрешение проблем, рожденных Мюнхенским кризисом, но они, по крайней мере, позволяли Сент-Экзюпери возместить часть суммы, которую он так давно задолжал Жану Пруво, своему издателю. В том же октябре Эрве Милль пригласил Сент-Экса на обед в «Жаро», в те времена фешенебельный ресторан около вокзала Монпарнас, чтобы обсудить с Антуаном, как тот сможет ликвидировать оставшуюся часть долга. К немалому удивлению Милля (он не привык видеть своего друга в облике делового человека), Сент-Экзюпери пришел на встречу с портфелем. Там лежала целая пачка газетных вырезок со статьями, опубликованными в авиационных еженедельниках, таких, как «Аэро». Остальные он не мог предложить Миллю, поскольку они печатались в газетах (той же «Энтранзижан») или журналах (например, «Минотавр»), но у него имелась также целая партия нового материала, который или вообще никогда не появлялся в печати, или подвергся полной переделке автора. Все это представляло собой сырье для новой книги Сент-Экзюпери и в какой-то мере перекликалось с материалами, переданными в Нью-Йорке Льюису Галантьеру и отобранными Галлимаром в августе.

Милль не нуждался ни в каких особых уговорах, чтобы выбрать материал для шести статей в «Пари суар». Для публикации отобрали описание старого автобуса «латекоэр» и ночь перед первым самостоятельным полетом Антуана на почтовом самолете из Тулузы, ночь, когда они с Нэри «потерялись» над Атлантикой; «празднование Рождества», когда он, Бурга и Ригель из-за отказа двигателя вынуждены были приземлиться совсем близко от мыса Бойадор, исследование Антуаном пустынного плато, где никогда прежде не ступала нога человека, и еще две статьи об арабах.

Опубликованная в течение восьми дней в ноябре, под общим заголовком «Авантюры и тихие гавани», эта вторая серия статей Сент-Экзюпери моментально сказалась на тираже. «Пари суар» никогда не сталкивался с таким успехом статей на неактуальные темы, носящих скорее литературный характер. Качество на этот раз повлияло на количество и принесло удачу.

Эта публикация явно предсказывала успех новой книги Антуана, но не сумела смягчить его беспокойные опасения художника. Добивающийся во всем совершенства (вряд ли существовал когда-нибудь еще такой взыскательный человек), Сент-Экзюпери хотел найти и безукоризненное название, но ни то, которое он согласовал со своими американскими издателями («Ветер, песок и звезды»), ни «Etoiles par Grand Vent» («Звезды на ветру»), выбранное для французского издания, не удовлетворяли его полностью. Поскольку небо континента теперь затягивали «грозовые тучи» (как Черчилль называл происходящее), существовало нечто более значительное, чем звезды, и на этом предстояло сосредоточиться. И в том и в другом названии сквозило нечто слишком мелодраматическое для здравомыслящего человека, и оно могло даже показаться вводящим в заблуждение – книга, которую он скомпоновал, меньше всего касалась вынесенных в название стихий и природных явлений, скорее она была посвящена борьбе человека с ними, а, если углубиться в анализ, то и борьбе с самим собой. В результате Андре Фонсколомба, частого гостя в квартире на рю Мишель-Анж, усадили за чтение собранного воедино материала, с тем чтобы посмотреть, не придет ли ему в голову какое-нибудь иное, лучшее решение. В результате их совместных раздумий родился список не менее тридцати самых разных названий, которые, среди прочих, Тонио показал Ивонне де Лестранж. Но выбранного им окончательного названия, насколько она помнит, как ни странно, в том списке она не видела. Вероятно, оно фигурировало в списке, подготовленном их кузеном Андре. Они просматривали список как-то вечером на рю Мишель-Анж и дошли до «Планеты людей». Тут неожиданно темные глаза Антуана засияли. «Планета людей»! – воскликнул он, повернувшись к своему кузену Фонсколомбу. – Вот оно!» Так появилось название «Планета людей».

Тем временем на другой стороне Атлантики Льюис Галантьер удалился в местечко Шервуд-Андерсен на юго-западном склоне Вирджинских холмов и приступил к переводу. Всю ту осень Сент-Экс бомбардировал его письмами с просьбой «это изменить, а то убрать совсем». Одна из поездок привела писателя в Алжир, где он представил свою «вязанку» критическому суждению Жоржа Пелисье. Любезный доктор имел только одно критическое замечание: ему показалось, что первая часть рассказа Сент-Экзюпери о его рейде Париж – Сайгон, хотя и содержащая прекрасное описание полета над Средиземным морем, затягивала повествование. «Но я еще никогда не описывал нормальный полет», – возразил Сент-Экс, хотя потом, после кратких дебатов, все же согласился на ампутацию. Но Галантьер сопротивлялся настойчивее, и более длинную версию (фактически слово в слово, как она появилась тремя годами ранее в «Энтранзижан»), включили в «Ветер, песок и звезды».

Сент-Экзюпери втайне остался доволен решением, поскольку это соответствовало его первоначальным намерениям. Однако, когда встал вопрос о переводе текста статей, написанных им еще в Мадриде для «Пари суар», переводчик сопротивлялся не столь активно, и они в книгу не вошли. Мир вокруг сошел с ума, и той осенью царила отчаянно гнетущая обстановка. Сент-Экс не хотел оставлять в книге мрачные страницы о гражданской войне перед самым и без того мучительным финалом. Именно уверенными, менее воинственными темами он желал подчеркнуть идею человеческого братства.

Рождество того года он провел на Ривьере, между Агеем и странным bastide[18]18

Деревенский дом (фр.).

[Закрыть] его матери на скалистом склоне Кабриса. 28 декабря он сел на пароход, отправляющийся в Алжир, страстно желая воспользоваться критическим складом ума своего друга Жоржа Пелисье. Новый год вернул его в Кабрис, и там, в крохотном семейном пансионе, с удивительно точным названием «Горизонт» (вид, открывавшийся поверх крон оливковых деревьев, действительно открывал взору бескрайние просторы), в воздухе, до предела наполненном ароматом январской мимозы, Тонио вносил окончательные изменения в «Планету людей».

Несколько недель спустя он погрузился на борт «Нормандии» и снова пересек Атлантику. Ведя длительные эпистолярные дебаты со своим американским переводчиком, он столкнулся с жестким сопротивлением Галантьера. Тот упорно отказывался «бросать за борт» то, что позднее назвал «прекрасным и трогательным описанием, которое (на мой взгляд) он не имел никакого права отвергать». Пораженный столь непреклонным упрямством (с другой стороны, что, в конце концов, могло бы быть более лестным для писателя?), Сент-Экс в итоге уступил просьбам Галантьера и позволил ему готовить книгу, оказавшуюся значительно длиннее той, которую он предоставил Галлимару. Теперь он хотел лично высказать переводчику свои извинения по поводу доставленных неприятностей.

Переводчик, хотя и был тронут этим неожиданным жестом, все же не преминул напомнить Сент-Экзюпери, что тот обещал своим американским издателям еще две дополнительных главы, которые до сих пор не поступили к нему. «Он состроил гримасу (вернемся к Галантьеру снова) и сказал, что ему потребуется день, максимум пару дней; все они созревали в нем уже несколько лет и готовы упасть прямо в руки». И в своем номере в «Ритц», в Нью-Йорке, Сент-Экс написал то, что часть читателей считают самой захватывающей главой в книге «Ветер, песок и звезды» – главу под названием «Стихии». В той главе Сент-Экзюпери описал свое вселяющее ужас сражение с патагонским ураганом, произошедшее за Трелью, где буря, жестоко потрепав его самолет, утащила его в море.

Готовое произведение еще раз показало, как мог работать Сент-Экс под давлением. Ранее он предполагал вернуться во Францию на «Нормандии», и в его распоряжении было всего четыре дня; выходит, эту часть он написал где-то примерно за сорок восемь часов или чуть больше. Но Антуан рассказывал именно эту историю многие годы своим друзьям и каждый раз пытался улучшить ее. Как позже отмечал Жорж Пелисье: «Все, кому довелось познакомиться с ним поближе, знают, что Сент-Экзюпери проговаривал свои книги перед их написанием и уже после этого снова проверял их власть на своих друзьях, читая им написанные абзацы и требуя немедленного суждения с их стороны. Он выдерживал испытания возражениями или критикой доброжелательно, но с видимым нетерпением». Это зависело от аудитории, поскольку, по словам Леона Верта, Сент-Экс, хотя и был «самым понятным из людей, но также и самым беспокойным». Всегда недовольный написанным, он нуждался в надежном мнении, чтобы успокоить свое недремлющее беспокойство.

На сей раз даже Сент-Экзюпери остался доволен той частью антологии, которую он передал Галантьеру, чей кнут помог появиться на свет детищу, которое познало восемь лет беременности. Он поспешно отослал телеграмму Галлимару с просьбой задержать печать «Планеты людей», чтобы включить в набор новый лакомый кусочек. Но было уже слишком поздно. Набор сделали, и с прессов сходили заключительные страницы книги.

* * *

К тому моменту, как Сент-Экзюпери возвратился в Париж, первые экземпляры «Планеты людей» уже попали к критикам, и его небольшая квартирка вскоре наполнилась грудами приветственных посланий и книг, ожидающих, чтобы получить персональное посвящение, написанное его изящным воздушным почерком. Когда Жак Баратье зашел к нему взять интервью для «Нувель литерер», он заметил на столе писателя «Размышления о насилии» Жоржа Сореля. Сент-Экзюпери с улыбкой протянул ему экземпляр своей новой книги, которые рабочие типографии Гревина выделили ему в качестве подарка: «Взгляните, это напечатано на ткани для крыла самолета. Какое мастерство! И какая работа! Я хотел бы, чтобы они знали, как меня тронуло их внимание!»

«Видите ли, – заметил Сент-Экс после того, как они какое-то время обсуждали аварию его самолета в Ливийской пустыне и то, как он едва не утонул в заливе Сент-Рафаэль, – в конкретном факте нет никакой драмы; она существует только в воображении». Так он развивал мысль, которую выразил в концовке «Стихий», где написал: «Я мог, вероятно, растрогать вас историей о несправедливо наказанном ребенке. Но я завлек вас в циклон, возможно даже не взволновав. Но разве не наблюдаем мы, неделя за неделей, бомбардировку Шанхая из плюшевых глубин кресел кинотеатров? Без дрожи мы можем любоваться клубами сажи и пепла, которые эти искусственные вулканы выбрасывают в небо. А ведь вместе с зерном из зернохранилищ, имуществом, накапливаемым поколениями, и старыми семейными реликвиями, там есть и плоть сожженных детей, которая, превращаясь в пепел и дым, медленно подкармливает эти темные облака.

Но сама по себе материальная драма касается нас только тогда, когда она открывает нам свой духовный смысл».

Эти строки были написаны в Нью-Йорке; даже там, в роскоши номера в «Ритц Карлтон», Сент-Экзюпери не оставляли происходящие в мире события. К тому времени, как он вернулся назад в Париж, Барселона пала, и его друзья-республиканцы были обречены. Какая еще новая трагедия собиралась обрушиться на Европу, никто точно не знал, но Сент-Экс решил, что наступил подходящий момент разведать, какую беду хозяева рейха заваривали на том берегу Рейна.

Выяснение этого вопроса не заняло у него много времени. Поездка, осуществленная на сей раз на автомобиле, а не на самолете, дала ему вполне достаточную возможность оценить подбитые сапожными гвоздями реалии национал-социализма. Антуан с удивлением обнаружил, что Германия, ставшая отъявленно милитаризованной, была здорова и не страдала от неизбежности наступления голода. На постоялых дворах и в гостиницах, где он останавливался, ему подавали щедрые куски масла. И это в стране, в которой (как внушали многим французам) все сельскохозяйственное производство безжалостно пожертвовано оружию! Так что немцы, производившие по четыре военных самолета на каждый произведенный во Франции (800 по сравнению с 200 в месяц), по-прежнему имели масло и даже потребляли его!

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.