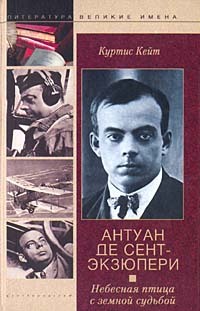

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 42 (всего у книги 54 страниц)

– Привет, Бернар, это я, Сент-Экс. Чем ты занят? (Хотя в столь поздний час вероятнее всего лежать в кровати и спать.)

– Я сплю, – отвечал Ламот. – По крайней мере теоретически.

– Ах, я тебе мешаю спать?

– Ладно, я уже проснулся.

– О!..

Наступала пауза. Затем слышалась почти детская мольба в голосе:

– Можно я прочитаю тебе пару страниц? Мне хотелось бы услышать твое мнение о них.

Он читал написанное, и Ламот, как большинство живописцев, относящийся к породе «жаворонков», живший скорее при солнце, нежели при луне или звездах, говорил: «прекрасно», или «очень хорошо», или о'кей».

Сент-Экс благодарил:

– Теперь спи.

– Теперь я уже совсем проснулся, – отзывался Ламот, чтобы подколоть приятеля. – Да, кстати, приходи завтра, сделаем обед. У меня есть филе селедки. Ты ведь любишь селедку?

– Ты еще спрашиваешь!

– И мы будем жарить бифштекс в камине.

– Я приду.

Сент-Экс вешал трубку, уже глотая слюнки. Однажды, придя на один из таких селедочных пиров, Сент-Экс обратился к Ламоту с просьбой:

– Послушай, старина, мне хотелось бы, чтобы ты пошел со мной. Мне нужен переводчик.

По поводу языка они постоянно устраивали словесные баталии, поскольку Сент-Экзюпери упрямо отказывался изучать английский. «Здесь достаточно знать одно лишь слово», – не раз объяснял он. И собеседник с удивлением узнавал, какое это слово. «Хелп!» (Помогите!). Оно, оказывается, и являлось этаким универсальным лингвистическим сезамом для всех непредвиденных обстоятельств. Лишенный предубеждения (свойственного эльзасцам по отношению к любому иному диалекту), Ламот поражался, когда Сент-Экс со скоростью пулемета обрушивал на местных жителей немецкую речь (с фрибурским акцентом), наивно полагая, будто его кто-нибудь понимает хотя бы наполовину.

– Ты потерял ориентировку, – напоминал ему Ламот. – Мы же в Америке.

– Проваливай! – обычно звучало в ответ.

– Я знаю немного, – Ламот начинал ему выговаривать, – но, по крайней мере, это все-таки кое-что.

– Итак, – предупредил Сент-Экс друга в тот раз. – Тебе придется пойти со мной. Сегодня я шел мимо магазина. Внутри стояли органы.

– Органы?

– Да. Я хочу купить орган.

– Я и не знал, что ты был музыкантом.

– Toi, fous-moi la paix…[23]23

Отстань (фр.).

[Закрыть] Я хочу купить орган.

– Ладно, – согласился Ламот, – мы сходим и купим орган. Но сначала съешь свою селедку.

– Но он собирается купить орган, – вмешался дядя Ламота, живший тогда с ним. – Почему ты не даешь ему это сделать? Он имеет право купить орган, если хочет.

Их стало уже двое против одного. Ламоту пришлось согласиться. Проглотив сельдь, Сент-Экс заторопился в музыкальный магазин, расположенный на Пятьдесят седьмой улице. Это первоклассное заведение гордо именовалось «Эолийский орган». Продавец, вышедший им навстречу и старавшийся изо всех сил улыбками снискать их расположение, так же относился к числу первоклассных продавцов.

– Могу я чем-нибудь вам помочь?

– Конечно, – сказал Ламот. – Этот господин желает приобрести орган.

Продавец оглядел Сент-Экзюпери сверху вниз с явным недоверием. Видимо, тот не относился к типу людей, традиционно приобретающих органы.

– Да, – подтвердил Ламот, – он хочет купить вон тот орган. – И он указал на орган в глубине магазина, достаточно большой даже для маленькой церкви.

– Этот? – переспросил продавец, сомневаясь, не ослышался ли он. – Вы имеете в виду тот большой орган?

– Именно, – кивнул Ламот.

Не дожидаясь конца их беседы, Сент-Экс прошел вглубь и сел за клавиатуру. Он открыл крышку и начал выдвигать кнопки.

– Постойте, – остановил его продавец, подойдя к органу. – Это не игрушка.

Было очевидно, что Сент-Экс не имел представления, как заставить орган работать. Но он не остыл и по-прежнему желал иметь орган.

– Послушай, – сказал Ламот, – я думаю, мы заняты не делом, и нас сейчас отсюда выставят.

– Но объясни ему, я же заплачу, – настаивал Сент-Экзюпери.

– Нам лучше сначала узнать цену. – И Ламот обратился к продавцу: – Сколько стоит тот орган?

– Двенадцать тысяч долларов, – прозвучал холодный ответ.

– Двенадцать тысяч долларов, – перевел Ламот. – Как тебе это нравится?

– Ну и что из того?

– Ты хочешь сказать, у тебя есть двенадцать тысяч долларов и ты готов выбросить их на ветер?

– Я заплачу, – настаивал Сент-Экс. – Но сначала я хочу на нем сыграть.

– Что бы вы хотели послушать? – вызвался продавец, решив, что пора спасать товар. – Баха?.. Генделя?..

Баха он сыграл бесподобно, но Ламот продолжал протестовать:

– Но где же ты собираешься его поставить?

– В моей квартире.

– В какой квартире?! – вскричал Ламот. – Со всеми этими трубами?

Сент-Экс взглянул на трубы, вытянувшиеся до потолка, надо признать, довольно высокого потолка магазина. Почему-то проблема труб не пришла ему в голову раньше. Он казался таким удрученным… Внезапно его мечта разрушилась, и он напоминал расстроенного маленького мальчика.

– Да, боюсь, ты прав. У меня нет для него места.

Продавец, поняв бессмысленность продолжения разговора, закрыл крышку.

Они собирались уходить, но тут Сент-Экс остановил взгляд на фонографе. Стоило только его включить, и алмазный резец тут же начинал делать запись на пластинке.

– Сколько он может стоить? – спросил Антуан. Глаза его засияли. – Послушай, у меня есть идея. Я смогу записывать на нем мою книгу. Я имею в виду диктовку. Мою книгу «Цитадель».

Ламот повернулся к продавцу:

– Сколько это стоит?

– Семьсот долларов, – ответил продавец с откровенной антипатией. Он и так уже потратил впустую достаточно времени на этих двух шутников.

– А пластинки? – спросил Сент-Экзюпери.

– Тридцать долларов за штуку, – последовал обрывистый ответ.

– Хорошо, – сказал Сент-Экс. – Скажи ему, я беру.

– Господин заинтересовался, – перевел Ламот. – Он хотел бы оплатить покупку.

– Я сказал, сэр, се-е-мь-сот долларов!

Ламот повторил цифру.

– Прекрасно, – кивнул Сент-Экс.

Он порылся в кармане и вытащил оттуда толстую пачку банкнотов. Все по сотне долларов. Он начал считать их – один, два, три… пять, шесть, семь. Антуан вручил деньги продавцу, глаза у которого, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит.

– В чем дело? – поинтересовался Сент-Экс. – Ты же говорил семьсот, не так ли? Попроси, чтобы он упаковал его.

Продавец, похоже, внезапно занервничал.

– Мы могли бы доставить вам покупку, – предложил он.

– Этот месье – Сент-Экзюпери, – попытался объяснить Ламот, но почувствовал, что для продавца это имя ничего не значило. С таким же успехом он мог назвать друга «господин Смит» или «месье Дюпэн». Скорее продавец предположил, будто эти двое недавно ограбили банк.

– Что он говорит? – поинтересовался Сент-Экс.

– Он предлагает доставить покупку по адресу.

– Скажи ему, пусть только упакует. Я и сам донесу.

Ламот перевел, и продавец исчез в конторе. Шло время. Явно там выясняли по телефону, не ограбил ли кто банк в округе этим утром и не разыскиваются ли банкноты с этими номерами. Судя по всему, результаты проверки удовлетворили продавца, и он наконец вернулся, непрерывно улыбаясь и кланяясь.

Сент-Экзюпери беспрепятственно позволили покинуть магазин с новой игрушкой под мышкой. Ламот поднялся вместе с другом в его пентхаус, расположенный на двадцать третьем этаже. Сент-Экс торжественно поставил свое приобретение на круглый столик в гостиной, светлая полированная поверхность которого была вся истыкана сигаретами и напоминала пятнистую шкуру леопарда, поскольку он всегда гасил сигареты о крышку стола (он постоянно забывал про существование пепельницы).

– Только подумай, ведь это же ты! – вскричал Сент-Экс после того, как они прослушали запись голоса Ламота.

– Здорово, – сказал Ламот, – теперь, чтобы узнать, что я думаю по поводу написанного тобой в три часа ночи, тебе достаточно будет включить этот механизм.

* * *

Новая игрушка доставляла Сент-Эксу бесконечное удовольствие, а его беспокойному воображению – плодородное поле для экспериментирования. «Включив радиоприемник, Экзюпери записывал симфонии Моцарта в исполнении Тосканини и затем на тот же самый диск накладывал записи своего голоса и голосов друзей, читающих французскую классическую поэзию, чтобы посмотреть, как они согласовываются с музыкальными тактами», – вспоминал позже его переводчик Льюис Галантьер. Эрве Альфан (тогда еще коммерческий атташе французского посольства, хотя вскоре он ушел в отставку) впоследствии запишет свою прославленную пародию на диалог между трясущимся Петеном и неким одряхлевшим генералом, чей род велся от маркиза Лафайета.

Сент-Экзюпери, как правило, заказывал еду в ресторане внизу и редко завтракал или обедал в одиночестве (у него всегда кто-нибудь был в это время в гостях), и, если выбирался куда-нибудь на званый вечер, он почти постоянно заканчивался демонстрацией карточных фокусов Антуана. Он по-прежнему сохранял таинственность вокруг своих магических фокусов, чаще всего повторяя фразу, которую обращал и к Леону Верту, и к Жоржу Пелисье: «Я – мастер своего ритуала».

Он нуждался в этих невинных дивертисментах, чтобы поддержать радость жизни, которая подвергалась испытанием внутренней мукой по поводу тяжелого положения его страны, прискорбных разногласий среди французских эмигрантов в Нью-Йорке и гнетущих новостей из-за границы. Сент-Экс искренне симпатизировал благотворительным усилиям Энн Морган, возглавлявшей Координационный совет французских обществ помощи, и квакерам, отправлявшим продукты питания во Францию. Его возмущало, когда обосновавшиеся в роскошных апартаментах в «Уолдорф Астория» Анри Бернштайн и Эва Кюри неистово разглагольствовали о «зле», творимом Америкой, посылавшей продовольствие во Францию и Северную Африку. Их возмущало, что американцы будто бы при этом помогали Гитлеру и подрывали британскую блокаду континента. А Сент-Экзюпери в тот момент переживал, как бы эта самая блокада не принесла бы его стране еще большие страдания.

Довод противников благотворительности мог бы иметь под собой некоторую почву, если бы, желая доказать чистоту своих побуждений, они, как Симона Вейль, пожелали бы морить голодом себя. Но этот довод, звучавший от изгнанников, явно не отличавшихся жертвенностью, положительно отдавал гротеском. Профессор Луи Руже, в свое время пытавшийся наладить отношения между Виши и Лондоном, прежде чем перебрался в Нью-Йорк, позднее так описал это: «Тучности с Пятой авеню безжалостно осудили пустые животы страны-матери. Сопротивление в Нью-Йорке проявлялось, прежде всего, в компании банкетов. Те, кто голодал во Франции, могли, таким образом, иметь своих полномочных представителей на банкетах в их честь в Соединенных Штатах… Людей, которые купались в роскоши, одевались в шелка и собирали нектар с пропагандистских пайков, не всегда имевших французское происхождение, тех, кто благоразумно прихватил с собой документы о гражданстве для получения права на завтрашнюю Францию, поскольку только они одни не сдались. Они настойчиво клеветали на своих злополучных братьев, не обладавших ни самолетами, ни судами, ни визами, чтобы покинуть Францию, и таким образом предоставивших им одним возможность предстать перед миром незапятнанными».

В апреле стало особенно тоскливо – сначала немцы вторглись в Югославию, затем выдворили из Греции британские силы Вавелла, прибывшие на выручку. Чарльз Линдберг к этому времени открыто объявлял, что война для Англии проиграна и что новое спасение мира можно найти только в политике «сначала Америка». Вступление Соединенных Штатов в войну казалось еще более отдаленной перспективой, поскольку Рузвельту пришлось слишком усердно маневрировать, чтобы обойти ужасающие условия Закона о государственном нейтралитете. В сложившейся обстановке какая польза была от описания недавних военных впечатлений Антуана? Никакой, насколько мог судить Сент-Экзюпери. Он сделал несколько судорожных усилий, которые только привели его в уныние, и предпочел заниматься тем же, что и в Агее – изливать самые сокровенные мысли и чувства в своей «посмертной книге» (как он в шутку называл «Цитадель»).

Он все время находился в неустойчивом состоянии духа. Периоды болезненной раздражительности, если не сказать вспыльчивости, наступали с определенной периодичностью. Он вымещал свое плохое настроение на друзьях, начиная с Роже Бокера, добравшегося до Нью-Йорка в марте 1941 года, который благодаря стоической силе духа, проявленной при нападках Сент-Экса, вскоре заслужил прозвище «мальчика для битья». Пьер де Лану, в августе 1939 года возвращавшийся с ним в Гавр на «Иль-де-Франс» и часто завтракавший с ним по адресу 240, Центральный парк, позже писал так: «Его не удовлетворяло сознание собственной правоты. Ему необходимо было доказать неправоту другого. Действительно ли так проявлялся недостаток уверенности, побуждавший его поддаваться неистовым порывам гнева, когда он пытался что-либо утверждать (или отвергать)? Иногда кровавый бой разгорался буквально из ничего, аргументы в споре даже не формулировались или спор велся ради самого спора». В такие моменты Сент-Экс напоминал де Лану «злобного, но полного юмора быка».

Порывы раскаяния оказывались столь же импульсивными и обезоруживающими, как и его угрюмое молчание, его полные страсти вспышки или наполненное горечью ожесточение. Однажды вечером он так сильно поспорил с Льюисом Галантьером, что тот вышел из себя и стал браниться, после чего дома глубоко переживал их ссору. Но к его восторженному удивлению, на следующее утро он получил письмо от Сент-Экса на семнадцати страницах! Совсем как после спора с сестрами Соссина по поводу Пиранделло, Сент-Экс провел часть ночи анализируя свои аргументы в их споре, затем вышел и просунул длинное послание под дверь Галантьера. «Для него написать это письмо и принести его к моей двери в тот ранний утренний час означало «подставить другую щеку».

Такие вспышки являлись признаками внутреннего недуга, обостренного клеветническими слухами, распускаемыми о нем. В мае его друг Рауль де Росси де Саль, решив, что каждый француз обязан определиться, с кем он, выступил с громогласным заявлением против правительства Виши, изданным группой Герберта Агара «Борьба за свободу». Но Сент-Экзюпери отказался последовать его примеру. Он твердо решил не критиковать своих соотечественников публично, независимо от своего личного к ним отношения. Это развязало языки сторонникам Де Голля, дав им повод для сплетен, если верить Льюису Галантьеру, «действительно слишком ядовитых. Сент-Экзюпери? Я видел его вчера в Вашингтоне, на ленче с Шатемом, тот здесь по заданию из Виши. Сент-Экзюпери не только никогда не завтракал с Шатемом, он даже никогда не разговаривал с этим человеком. Сент-Экзюпери? Да он же агент Виши, вы же знаете. Он здесь покупает самолеты для них». И так далее, и тому подобное.

Июнь, впервые за почти полгода, принес какие-то крохи хороших новостей, чуть-чуть рассеяв мрак предшествующих месяцев. В неожиданно откровенном заявлении, опубликованном 13-го числа, Кордел Галл, госсекретарь, призвал французов восставать против Дарлана и Даваля, а спустя день или два Рузвельт распорядился закрыть все немецкие консульства, так же как их информационные библиотеки и туристские офисы, и заморозить счета всех итальянских и немецких фондов в Соединенных Штатах. И хотя это был только робкий первый шаг, направление движения не оставляло никаких сомнений. Жак де Сиез начал терять расположение Де Голля, Рене Плевен прибыл в Нью-Йорк с миссией навести некоторый порядок в рядах сторонников Шарля Де Голля, где царил хаос, сопровождавшийся клеветой и злословием. Это также казалось утешительным знаком и побудило Сент-Экса заметить в беседе с Бокером: «На сей раз Де Голль послал хоть кого-то приличного, чтобы разобраться в ситуации здесь». Но больше всего его ободрило событие, затмившее все остальное по своей важности: Гитлер объявил войну России 22 июня. Глубокий пессимизм, в который Сент-Экс погружался начиная со дня своего приезда в Нью-Йорк, теперь уступил место умеренному оптимизму, и Антуан сказал Пьеру Лазареву в тот день: «Это – конец начала».

Пришел конец и его сомнениям и колебаниям, столь долго мешавшим творчеству. Теперь, когда пришел черед России пошатнуться от удара, имело смысл передать читателям, как все происходило во Франции. «Цитадель» Сент-Экс отложил в сторону и всерьез приступил к работе над своей военной книгой – «Военный летчик». Как обычно, он работал ночью, совсем как Бальзак, укутавшись в халат, подбадривая себя щедрой кружкой кофе, сваренного прежде, чем усесться работать за изрубцованный окурками стол в гостиной. Письменный его стол, как отметил Галантьер, служил лишь «вместилищем самых разнообразных предметов, причем в этом разнообразии вы не отыскали бы чековой книжки. Время от времени он писал в ночном ресторане, где, отведав в два часа ночи блюдо из говяжьей отбивной, политой оливковым маслом и покрытой слоем перца, он трудился уже до рассвета. Исписавшись до изнеможения, он растягивался дома на диване под лампой, брал в руки микрофон и начинал зачитывать для записи только что написанные страницы, попутно их исправляя. Где-то в семь или восемь часов утра он отправлялся спать. Секретарша приходила к девяти и печатала, пока он спал. Часто, когда друзья заглядывали на обед в час дня, им приходилось названивать и колотить в дверь минут двадцать в ожидании, пока Антуан проснется и откроет им». Если он погружался в глубины своих снов, почти ничто не могло разбудить его, разве только взорвавшийся динамит или разрыв снаряда.

Бернара Ламота призвали иллюстрировать его новую книгу, а Льюису Галантьеру поручили работу над переводом будущей книги «Полет на Аррас». И на того и на другого, как и на Ивонн Мишель, обрушивался град полуночных телефонных звонков: Антуан требовал немедленной реакции на его выстраданные в ночных бдениях строчки. «В два часа ночи, – вспоминал Галантьер, – под полунасмешливым-полуразъяренным взглядом моей жены, не понимая ни слова из того, что быстрый приглушенный голос зачитывал в телефонную трубку (поскольку я, естественно, уже спал), я кивал и вставлял соответствующие замечания «Ах!» или «Это хорошо, о да!», одновременно тщетно пытаясь ухватить нить повествования. После настойчивого требования, следовавшего за чтением, поведать Антуану свое мнение, я механически лицемерно повторял: «Великолепно! Великолепно!» Обычно звонок завершался длинной тишиной, когда мне казалось, будто я слышу, как Сент-Экзюпери мысленно перелистывает написанное, затем внезапно он произносил: «Что ж! Жаль, что потревожил вас. Доброй ночи!» – и вешал трубку».

* * *

Должно быть, частично из-за желания выбраться хоть на время из отравленной атмосферы Нью-Йорка, несколькими неделями позже Сент-Экзюпери решил принять приглашение Жана Ренуара и присоединиться к нему в Голливуде. Во время их плавания через Атлантику они обсуждали возможность создания фильма на основе южноамериканских впечатлений Антуана, и эта идея сильно привлекала Сент-Экзюпери. Со времени «Анны-Марии» он уже дважды пробовал писать новые сценарии, хотя и с меньшим успехом.

В Голливуде Жан Ренуар арендовал большой дом, на втором этаже которого Сент-Экзюпери выделили комнату для сна и работы. График их жизни полностью не совпадал: Сент-Экс, как обычно, работал всю ночь, в то время как Ренуару, снимавшему «Болотную воду», приходилось уезжать на студию рано утром. Между 8 и 8.30, когда Ренуар сам готовил себе завтрак из бекона и яиц, Сент-Экс спускался вниз «поужинать». Единственным одинаковым пристрастием обоих являлось оливковое масло, бутылку которого Сент-Экс всегда ставил рядом со своей тарелкой во время обеда и на плас Вобан и на рю Мишель-Анж. Здесь масло оставляли в морозилке для загустения, после чего намазывали на ломти подрумяненного на огне хлеба. Иногда по утрам Сент-Экзюпери проходил сразу в свою спальню, где ложился и спал далеко за полдень. Случалось, он присоединялся к Ренуару в студии, заходя к нему перед тем, как тот шел домой. Это позволяло им обсудить задуманный фильм, сюжетная линия которого строилась вокруг первых попыток пионеров воздухоплавания перелететь через Анды (опыта и приключений Мермоза и Гийоме), с промежуточными эпизодами, связанными с Конкордией, для добавления мягких лиричных и романтичных нот. Но их замыслам не пришлось осуществиться. Помешала война и желание Голливуда разрабатывать более актуальные военные темы.

Между тем переломы Сент-Экзюпери внезапно дали о себе знать, и однажды он почувствовал приступ головокружения и потерял сознание. Вызвали доктора Жан-Луи Лапейра, единственного французского доктора в Лос-Анджелесе. Врач нашел Сент-Экса «в кровати посреди грандиозной свалки из рукописей, газет и диктофонных записей. Мне посчастливилось, – вспоминал он позднее, – слышать, как он читал для меня несколько недавно законченных эпизодов из его книги («Военный летчик»), над которой обыкновенно энергично работал все ночи напролет». Жан-Луи Лапейр послал его к специалисту, доктору Элмеру Белту, возглавлявшему хирургическую клинику. Первая встреча с пациентом получилась комической, поскольку, по словам его жены, госпожи Рут Белт, «некоторое знакомство доктора с французским языком оказалось сродни дружественным отношениям Сент-Экса с английским. Что касается испанского, тут каждый обладал поверхностными познаниями некоторых слов и даже фраз, но они показали полное несовпадение, когда речь зашла о медицинских терминах. Неожиданно Сент-Экс пересек консультационный кабинет доктора Белта и, подняв трубку телефона, быстро набрал номер. Минутная пауза, и затем он разродился изредка прерывавшимся потоком французских слов, сопровождавшимся жестикуляцией его больших выразительных рук. Резко прервав разговор, пациент перевесился через стол и, широко улыбаясь, протянул трубку доктору Белту. На другом конце провода секретарша перевела его вопросы на английский язык, и затем, как только доктор Белт закончил отвечать, он вернул трубку Сент-Эксу. Так продолжалось несколько раундов. Тема разговора была достаточно серьезна, но необычный способ ведения приема заставлял обоих периодически посмеиваться».

Рентген показал неизбежность еще одной операции, необходимой для исправления смещения, не выправленного после аварии в Гватемале. Экзюпери положили в хирургическую клинику. Забавно было наблюдать, как всякий раз при появлении доктора Белта на утреннем осмотре Антуан сразу же тянулся к телефону, стоявшему на прикроватном столике, и поспешно набирал номер своего переводчика. «Когда, – вспоминает госпожа Белт, – ответ избавлял его от сомнений, бурливших в нем, вероятно, в течение всей ночи, он коротко отмечал это по-французски, по-английски или по-испански». Позже, когда Экзюпери уже шел на поправку, он даже попытался употребить немецкие слова и тут обнаружил по нерешительному «яволь» доктора, что это и был тот универсальный язык, который оба так долго искали. Вряд ли юный Сент-Экзюпери мог предположить (во время летних каникул 1918 года), что занятия с частным репетитором, приглашенным матерью для обучения сына немецкому языку (для поступления в Военно-морскую академию), в один прекрасный день помогут ему в общении с жителем Калифорнии!

Вскоре после этого Жан Ренуар неохотно сообщил своему другу о предстоящем приезде Габриэллы, одной из знаменитых моделей его отца Огюста, и о том, что ему придется предоставить ей комнату. Голливуд привлек множество французских экспатриантов, которым актер Чарльз Бойер постарался оказать помощь, основав там Французский институт. И среди них Жорж Кессель, неоднократно пенявший Сент-Эксу, почему тот никак не примет сторону голлистов. Оказался там и Пьер Лазарев, в доме которого (он снимал дом на Фонтейн-авеню) Сент-Экзюпери завершил свое выздоровление и «Военного летчика».

В начале ноября он сел в поезд и отправился назад в Нью-Йорк. Немного позднее туда прибыл и его приветливый хозяин. На Манхэттене они виделись друг с другом почти ежедневно. 7 декабря Сент-Экс пригласил Лазарева присоединиться к нему на воскресный ленч в его квартире в пентхаусе (заказанном внизу, в кафетерии). По радио передавали полное драматизма сообщение о нападении японцев на Пёрл-Харбор. Оглушенный этим известием, Сент-Экс замер на какой-то момент, не в состоянии вымолвить и слова. Его глаза наполнились слезами, он взял Лазарева под локоть и сказал: «В июне, когда Германия вторглась в Россию, я сказал вам: «Это – конец начала». Теперь я говорю вам: «Это – начало конца». Американцы вынуждены вступить в войну, и немедленно, и мы обязательно победим».

Он оказался прав, хотя причину своей правоты он едва ли мог подозревать. Все последующие четыре дня он прилипал к радио, впрочем, как почти все в Соединенных Штатах, стараясь не пропустить ни одного сообщения. Закон о государственном нейтралитете отменили лишь за три недели до этого, перевесом в 15 голосов в палате представителей, и, хотя обе палаты конгресса сходились во мнении относительно объявления войны Японии, в отношении других членов Оси единогласного мнения не сложилось. Только 11 декабря поступили новости, что и Германия, и Италия оказали Рузвельту неоценимую услугу, объявив войну Соединенным Штатам.

Бокер не скрывал изумления. «Как Гитлер может совершать такие глупости?» – повторял он.

На что переполненный ликованием Сент-Экзюпери отвечал: «Видимо, между ними имелось какое-то давнее соглашение, о котором нам ничего не было известно».

Началом конца, может, это и было, но конец тогда казался столь же далеким, как и раньше. Японцы вторглись на остров Ява, топили британские линейные корабли в южных китайских морях, опустошали Малайзию и Сингапур и загнали в угол генерала Макартура, неосторожно позволившего вывести из строя свои воздушные силы в первый же день начала военных действий, несмотря на предупреждение, прозвучавшее в Пёрл-Харборе. Рождество в том году оживлялось «бурей в стакане воды», вызванной «освобождением» Сент-Пьера и Микелона силами Де Голля – этой феерией лилипутов, утвердившей Сент-Экзюпери в его недоверии к «человеку, утверждающему, будто он и есть Франция».

Его друг Рауль де Росси де Саль к тому времени пришел почти к такому же заключению. И хотя он позволил уговорить себя присоединиться к комитету, состоящему из шести человек, сформированному для координации действий сторонников Шарля Де Голля в Нью-Йорке, к октябрю 1940 года в его дневнике стали появляться подобные записи: «У меня состоялась беседа с Плевеном, ясно показавшая существующую между нами пропасть. Настолько глубокую, что тут речь идет уже не просто о недопонимании. Мы с ним говорим на разных языках, и в этом вся суть проблемы. Я сказал ему: я – не голлист и, вероятно, никогда им не стану».

В январе 1942 года Анри де Керилли, один из трех депутатов-некоммунистов, имевших смелость проголосовать против Мюнхенского договора, известная журналистка Женевьев Табуи и Мишель Робер объединили свои усилия для налаживания выпуска еженедельника на французском языке под названием «За победу». Жорж Бернано, живший в изгнании в Бразилии, стал одним из его регулярных сотрудников, так же как и Жак Маритен, Жюль Ромен и другие французские эмигранты, но (и это звучит многозначительно) не Сент-Экзюпери. Его собственное воззвание звучало в книге, над которой он трудился в течение всего предыдущего года сначала в Нью-Йорке, затем в Калифорнии и которая, наконец, увидела свет в феврале. Американская версия, подготовленная Галантьером под названием «Полет на Аррас», печаталась частями в трех последовательных выпусках ежемесячного издания «Атлантика». Французский оригинал, изданный одновременно с американской версией (при поддержке Рейналя и Хичкока) в издательстве «Французский дом», получил название «Военный летчик». Подобно книге «Ветер, песок и звезды», «Полет на Аррас» в одночасье стал бестселлером, и его назвали книгой месяца.

На тему разгрома и бегства уже было издано несколько книг, но ни одна из них не оказала сильного воздействия на воображение американцев и никак не повлияла на широко распространенное мнение, будто Франция повержена окончательно, раз и навсегда. И если Сент-Экзюпери одним махом обошел всех, это случилось не столько из-за изящества его стиля, но больше из-за того, что книгу писал участник борьбы. Перед американским читателем, как отмечал позднее Пьер де Лану, наконец предстали французы, принимавшие участие в схватке и испытавшие муки поражения, «те, кто исполнял свою работу до самого конца, к чести их подразделения, страны и своей лично, ни разу не произнеся в своем кругу этого чрезмерно торжественного слова». Или, как высказался в своем кратком комментарии к публикуемой книге Эдвард Вике, редактор «Атлантики»: «Кредо сражающегося человека и история участия в борьбе замечательного летчика в этой повести, наряду с речами Черчилля, служит лучшим ответом демократических государств на «Майн кампф» Гитлера».

По сути, «Военный летчик» – всего лишь литературное обобщение пережитого Сент-Экзюпери в полете, предпринятом 23 мая 1940 года вместе с лейтенантом Жаном Дютертром (в качестве наблюдателя) и сержантом Андре Мотом (в качестве стрелка и радиста). Они выполняли задание на низкой высоте с начала и до конца, в то время как в литературном изложении рассказ идет о разведке на больших высотах, вынужденно завершенной на малой высоте. Сложный опыт нескольких месяцев работы был, таким образом, спрессован в единственный полет, ставший символическим обобщением всех остальных, и трудности летчиков на большой высоте переданы читателю с драматической концентрацией. В повествовании мелькают отголоски жизни на командном посту – Сент-Экс состязается в шахматы с лейтенантом Пьером Лакордером, майор Алиас опрашивает экипажи после возвращения с задания (они называют это между собой «допросом с пристрастием» или «пыткой»; по современной терминологии, принятой в воздушных силах, это означает «производить опрос пилота после выполнения задания»). И воспоминания о сельском доме в Орконте, о первых детских годах с Паулой, гувернанткой из Тироля, о темной прихожей в Сен-Морисе даны вовсе не ради живописности, которую Сент-Экзюпери ненавидел, но чтобы подчеркнуть контраст глубоко укоренившейся «суверенной защиты» жизни на фоне вырванного с корнями замешательства и хаоса разгрома и бегства. Так, к описанию кровяных колбасок, тщательно приготовленных фермером к празднеству, на которое пригласили Израеля, Гавуаля и его самого, Сент-Экзюпери не преминул добавить: «Лицо племянницы становилось мягче от этой таинственной глубины. Жена фермера вздыхала, оглядываясь по сторонам, и молчала. Фермер, мысли которого уже были поглощены завтрашним днем, сидел, окутанный земной мудростью. За этим молчанием всех троих лежит внутреннее богатство, сходное с общедеревенским и также подвергавшееся угрозе».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.