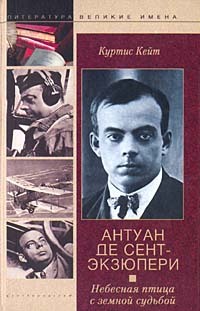

Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"

Автор книги: Куртис Кейт

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 54 (всего у книги 54 страниц)

Безусловная исключительность в размышлениях Ко (нужно относиться к тем или этим, нужно поступать так или иначе) является характерным проявлением того, к чему Сент-Экс особенно испытывал отвращение: присущий французским мыслителям исключительно логический подход. Преданный тому интеллектуальному стилю, выработанному Жан-Полем Сартром (у которого Ко некоторое время служил секретарем), Ко в той статье обвинял Сент-Экзюпери в надувательстве. И это, увы, типично для всей породы субсартрианцев, которые, желая превзойти своего идола, обращаются к старому методу, впервые открытому еще Диогеном, прообразом циника, и который можно резюмировать в девизе: «Если есть сомнение, обратитесь к оскорблению».

Другой хороший пример этого метода – раздел, посвященный Сент-Экзюпери в книге Жан-Франсуа Ревеля, обычно выступавшего против Сартра и его последователей, «Конец оппозиции во Франции», написанной им в 1965 году. По мысли автора (к его тезису я лично не стал бы придираться), французы являются политически незрелыми людьми, и признаком этой незрелости является их ребяческая склонность к внешним эффектам, щегольству, рисовке и почитанию, перерастающему в культ, военных трофеев, полковых оркестров и военного лидерства. Ни Петена, ни Де Голля, таким образом, совсем нельзя считать случайностью. Не довольствуясь этим, Ревель продолжает:

«Чтобы измерить влияние этого на французскую культуру, надо только открыть глаза на книги, пользующиеся успехом, уровень продаж которых далеко оставил рамки мира литературно образованной публики и даже читающей части буржуазии, и прямо или косвенно охватил все население. Самым крупным таким успехом за прошедшие тридцать лет пользовался Сент-Экзюпери, этот ненормальный человек, заменивший человеческий мозг двигателем самолета. Все его приводимые в движение пропеллером банальности ведут к возвеличиванию руководителя или «шефа» (слово, которое во французском языке должно ограничиваться кухней (шеф-повар)) и «команды», ведомой в правильном направлении и отлично управляемой твердой рукой. Сент-Экзюпери, наводнивший темы бакалаврских экзаменов и полки книжных магазинов, роскошные фолианты и книги в мягкой обложке, журналы и еженедельники (требуется редкое мастерство, чтобы подготовить специальные выпуски, неутомимо разрабатывая такую скудную сырьевую жилу), Сент-Экзюпери превратился в больше чем писателя, он – святой, он – пророк. Чтобы понять Францию, нужно понять, что влиятельный автор здесь – не Жид, не Бретон, нет, это – Сент-Экс, показавший французам, как глупое многословие может стать глубокой философской правдой, если можно оторвать его от Земли и поднять на высоту семи тысяч футов. Этот кретинизм кабины самолета приобретает некую мудрость, и мудрость эту наша молодежь впитывает с неистовой алчностью…» И т. д. в том же духе.

Весьма удивительное заявление из уст отнюдь не глупого человека. Все сказанное Ревелем о необычайной популярности Сент-Экзюпери в процитированном выше отрывке – истинная правда, но в своем рвении высмеять «культ личности», побуждавший его соотечественников восхищаться Петеном и Де Голлем, Ревель выплеснул младенца вместе с водой. Для любого из нас, разве кроме левобережного интеллектуала, нет никаких сомнений, что успех любого предприятия, от самого скромного до самого значительного, будь то гараж, фабрика, ресторан, журнал (тут уж, по крайней мере, Ревель имел некоторый личный опыт), издательство, симфонический оркестр, музей, железная дорога, пароходство или, в конечном счете, страна, зависит от персональных качеств личности, стоящей у руля, как бы он ни назывался – «боссом», «шефом», «председателем», «дирижером», «премьер-министром» или «президентом». Нет ничего легче, но и в то же время мельче, чем порочить само понятие лидерства во имя некоторого не вполне четкого общего критерия, который в действительности не имеет никакой реальной субстанции, но который позволяет обличителю изображать из себя «подлинного демократа».

Если Сент-Экзюпери был так обеспокоен проблемой лидерства, то только потому, что потребность в появлении личности, пользующейся авторитетом, во всех сферах, как материальной, так и духовной, существенно не изменилась со времен существования Древней Греции. Можно сожалеть об этом факте во имя некоего абстрактного «демократического» принципа, но когда право на инакомыслие признано абсолютным, оно в конечном счете само по себе перестает быть конструктивным (здоровая критика всегда конструктивна) и превращается в отрицательный фактор разрушения. Возможно, прав Достоевский, предположивший в «Легенде о Великом инквизиторе», что большинство людей не могут смотреть правде в глаза и вынуждены питаться мифами. Но одно не оставляет сомнений – как только авторитеты подвергаются сомнению, что все более и более имеет место сегодня, все в жизни человека неизбежно становится неустойчивым и опасным. Авторитет родителей оспаривается детьми, точно так же как авторитет преподавателей оспаривается на школьном или университетском уровне. Само понятие «авторитет» делается настолько спорным и выхолощенным, что родители, уступая современному легкомысленному поветрию, впитав его как губка, перекладывают проблемы образования (являющиеся прежде всего проблемами семьи) на несчастных школьных учителей, которым все труднее и труднее выполнять свои обязанности в обстановке почти не прекращающегося бунтарского протеста. Чувство личной ответственности, которое Сент-Экзюпери расценивал как фундаментальное в любом, кто претендует на звание «человека», постепенно уступает чувству коллективной вины, поскольку родители стремятся искупить свою вину, состоящую лишь в том, что они и есть родители, преподаватели просят прощения за необходимость учить, а религиозные и прочие лидеры молят о снисхождении паству, раз им приходится брать на себя руководство.

Подобно французскому демагогу XIX столетия Ледрю-Роллену, которого однажды спросили, куда же он и его партия держат путь, они, как один, готовы ответить: «Я не знаю, но я – их лидер, и я обязан следовать за ними». Это форма «революционной эпилепсии», по образному выражению Сент-Экзюпери, употребленному им в письме к генералу Шамбре, не может не развиваться, причем бурно, в атмосфере всеобщего отказа от полномочий. Все вокруг, вместо попытки определить, что же объективно требуется для пользы дела, сначала стремятся выяснять, каковы пожелания других, словно эти желания, будучи всего лишь желаниями, несут в себе императив. Те возвышающие человека стремления и высокие порывы, которые Сент-Экзюпери считал жизненно важными для развития здорового общества, таким образом кардинально изменили направление. Родители отрекаются от себя, уступая прихотям детей, преподаватели – учеников, а священники – паствы. Каждый по-своему сдает позиции и отступает перед кем-то или чем-то. Землепашцы бегут от проблем земли, так же как (это парадоксально) горожане бегут от все более и более кошмарного скопления в городах: забыв, что полученное ими наследство является их привилегией и они обязаны ее защищать, они сдаются неистребимым паразитам (спекулянтам, маклерам и дельцам, мошенникам и их политическим прислужникам и подпевалам) и прячутся в деревню в надежде вернуть себе ощущение потерянной основательности и принадлежности.

Насколько далеко зайдет этот заслуживающий особого внимания процесс (на земле, воспринимаемой всеми как лидер и модель западного мира), никто сказать не может, но, вероятно, в судьбе Америки воплотится мрачное пророчество Ницше, согласно которому господствующим человеком завтра станет некая разновидность бродяги или, более того, коллективизированного обитателя походного лагеря.

Если оценивать сегодняшнюю западную цивилизацию в соответствии с тем критерием Сент-Экзюпери, который он считал единственно существенным («Какого человека она сформирует?»), видимо, ее следовало бы поставить на одну ступень с продемонстрировавшими полнейшую несостоятельность коверкающими души диктатурами Востока. Ибо одним из величайших (и чаще всего упускаемых из виду) парадоксов XX века является то, что в то время, как прошлую войну западные демократические государства вели во имя свободы и «достоинства человеческой личности», повсюду теперь главенствуют совсем иные ценности – безликие, количественные, коллективные. В мире, где имеет значение, только сколько автомобилей было произведено в прошлом году, сколько построено зданий, насколько больше миль дорог заасфальтировано, сколько бюстгальтеров и купальных костюмов продано, холодильников установлено, сигарет выкурено, топлива сожжено, кинокартин просмотрено, мороженого съедено, кока-колы выпито, барбитуратов использовано, совсем не остается места для качественных сомнений. Различие между «крайне необходимым» и «существенным», тщательным образом установленное Сент-Экзюпери в «Цитадели» («Крайне необходимо, что и говорить, чтобы люди ели… Но любовь, и смысл жизни, и восприятие Бога более существенны»), может соответственно быть отклонено как неуместное. Так как любовь, и смысл жизни, и восприятие Бога нельзя свести в таблицу, их легко объявить статистически несуществующими и мир пойдет своим путем без них.

Все это Сент-Экзюпери чувствовал и предвидел. Он порицал нумероманию, которой поддался современный человек, и в не меньшей степени современный француз, и которую Льюис Мамфорд несколько мягче, чем следовало бы, назвал «мифом механизма». Доведись ему прожить дольше, Сент-Экс испытал бы чрезмерный шок, услышав, как генерал Де Голль с мистической стремительностью его «добродетели робота» возвел в ранг национальной идеи «Францию с сотней миллионов французов», как если бы удвоение существующего населения привело к возрастанию уважения к стране. В переполненном мире, население которого, как ожидается, удвоится (с трех с половиной до семи миллиардов) к концу столетия, Франция и здесь, выходит, должна идти впереди всей планеты. Как мог бы сказать Ледрю-Роллен: мы понятия не имеем, куда мы направляемся, но мы должны остаться в авангарде.

Другие французы (и среди них Жорж Помпиду) видят будущее Франции в том, чтобы ей стать латинской Швецией. Возможно, так оно и есть. Но, учитывая ее сегодняшние темпы развития, она скорее пойдет по пути перенаселенной Голландии, с предсказуемой потерей того, что больше всего ценил Сент-Экзюпери: ее бесценного дара, известного как «очарование». Неуловимого очарования, которое не поддается взвешиванию, которое нельзя измерить, которое несет в себе постоянный вызов технократу. Ведь для технократа имеет значение только то, что поддается вычислению, измерению и взвешиванию. Неспособный разобраться со столь изначально чрезвычайно сложным для него понятием, технократ мстит за то, что задето его самое больное и уязвимое место, и изгоняет отовсюду очарование как нечто устарелое и нерентабельное. Декартовская реакция в самом глубоком смысле: все, затрагивающее чувства и обращенное к чувствам, в сущности, вызывает у него подозрение.

«Я ненавижу эту эпоху, – писал Сент-Экзюпери в письме к генералу Шамбре, – в которой под влиянием универсального тоталитаризма люди станут тихим, кротким и вышколенным домашним скотом. И от нас требуется расценивать это как моральный прогресс! Что я ненавижу в марксизме – тоталитаризм, к которому он ведет. Человек, согласно этому учению, определен как производитель и потребитель, и существенной считается только одна проблема – проблема распределения благ. Совсем как на образцовых фермах. Что я ненавижу в нацизме – тоталитаризм, заложенный уже в его сути. Рабочих Рура колонной проводят мимо Ван Гога, Сезанна и дешевых эстампов. Они, естественно, голосуют за эстампы. Это – народная правда! Потенциальных Сезаннов, потенциальных Ван Гогов, всех великих нонконформистов одним махом запереть в концентрационный лагерь, и покорный скот питается дешевыми эстампами. Но куда идут Соединенные Штаты и куда идем мы в эту эпоху универсальной бюрократизации? Человек-робот, человек-термит, человек, жизненное пространство которого ограничено сборочным конвейером и кегельбаном. Человек, лишенный путем кастрации всего своего творческого потенциала и, даже уходя корнями в свою деревню, больше не способный создать ни нового танца, ни новой песни. Человек, вскормленный на готовой культуре, стандартной культуре, мало чем отличается от домашнего скота, питающегося сеном. Вот каков он, сегодняшний человек».

Да, возможно, и хорошо, что Сент-Экзюпери умер тогда, когда он умер, ибо с трудом смог бы он вынести зрелище «человеческого зверинца» (по образному выражению Дезмонда Морриса), для него все последующее было бы слишком тяжело. «Эволюция через механизацию в определенном отношении является бедствием для человеческой расы, – однажды записал он в записной книжке. – Человек уходит от своей умозрительной деятельности. Его вытягивают из его концептуальной цивилизации, тип человека изменяется слишком быстро, чтобы он успевал ему соответствовать». Можно было бы лучше сформулировать эту мысль, хотя само значение сказанного и так понятно. Но если допустить, что Сент-Экзюпери ошибался, поскольку его отношение к технике являлось двояким (не забывайте, он стал в конце концов пилотом, однажды безумно увлекшись механикой), и это высказывание – лишь результат размышлений, что источник затруднительного положения современного человека следовало бы искать в «тупиках экономической системы XIX столетия». Так как та система не была просто технологическим явлением, возникшим в результате случайностей, – это был результат революционного изменения в интеллектуальном развитии Европы. Промышленная революция, как и антагонистические философские течения, выросшие под ее влиянием, – только продолжение начатого в XIX столетии. И именно XVIII столетие дало миру две теории, легшие в основу развития экономической и социальной мысли современного человечества. Одна из них, определившая прогресс человечества как нечто безграничное и бесконечное, родилась у двух французов, Тюрго и Кондорсе. Другая, зародившаяся примерно в то же самое время (в 60-х годах XVIII столетия) у шотландца Адама Смита, содержала мысль о неограниченном росте и постоянном увеличении богатства как результате все расширяющейся торговли. Сегодня это кажется банальностью, но в то время она являлась революционной идеей. До Адама Смита считалось само собой разумеющимся, что богатство страны – нечто раз установленное и статичное. Экспорт тогда расценивался скорее как угроза, нежели благо, своего рода экономическое кровотечение, которое следовало тщательно уравновешивать импортом (особенно золота в слитках), дабы предохранить страну от гибели в результате обескровливания. Вот почему и тот и другой строго контролировались до такой степени, что любой современный бизнесмен (к западу от «железного занавеса») назвал бы этот контроль невыносимым ограничением торговли со стороны государства путем лицензирования и выдачи разовых разрешений.

Объединенные в целое, эти две теории сформировали то, что можно назвать принципом неограниченной экспансии: он сегодня лег в основу экономической и социальной теории, а следовательно, и практики всех современных экономик, будь то капиталистическая или марксистская. Принцип мог бы продолжать иметь силу, если бы, по мере роста всемирной промышленной экспансии, сопровождающейся неизменно увеличивающимся производством бетона и металла (основные компоненты для выпуска автомобилей и возведения зданий), соответственно росла бы поверхность планеты, совсем как поверхность надуваемого воздушного шарика. Но этого не произошло.

Поколению Сент-Экзюпери первому пришлось обнаружить эту новую, радикальную, и ужасную правду – размер нашей планеты ограничен. Более того, Земля относительно мала. Астрономы уже предполагали это, но потребовался самолет, чтобы заставить поверить в эту отрезвляющую истину широкую публику. Океан перестает казаться безграничным, когда его можно перелететь за полдня, и даже такой большой континент, как Америка, сжимается, когда его легко пересечь за несколько часов. Будучи летчиком, Сент-Экзюпери понял это инстинктивно. Наша планета, он понимал это, сжималась, и гораздо быстрее, чем это укладывалось в сознании. Такова цена, которую человеку пришлось заплатить за скорость. И такова цена, которую он платит за его плодовитую промышленность. Ведь непрерывное производство и в большом количестве из большего количества бетона и большего количества металла не может продолжаться неограниченно долго, если человеку нужно оставить хоть какое-то пространство, чтобы дышать.

И все-таки эта истина, одна из основных непреложных истин нашего века, пока не сумела произвести неизгладимого впечатления на современное экономическое мышление. Тут нам особенно нечему удивляться. Экономист – человек, обученный разбираться в статистических головоломках, он обучен видеть все у себя под носом. Он – специалист спринтерской дистанции. Как благоразумно отмечал Кейнс: «В далекой перспективе мы все мертвы». Но Кейнс, великий экономист, потому что был больше чем просто экономист, все-таки из осторожности указывал, что задача экономиста сводится к тому, чтобы говорить «как», его нельзя спрашивать «почему». Экономика – наука о средствах достижения целей, а не о самих целях. Но цели, а не средства являются в конечном счете основными.

Именно потому, что человек сделан, чтобы жить хлебом единым, он теперь находится под угрозой массового голода. Это – ироничная месть, которую История направила против человечества, которое игнорировало ее уроки. Поэтому и спрашивают так много с экономиста, вверяя благосостояние общества его протекции. Спрашивают так же много и с инженера, спрашивают так же много с ученого. Это понимал Сент-Экзюпери, это нашло отражение в рисунках, им же нарисованных для «Маленького принца», и более глубоко, чем с бизнесмена и математика. Уже в 1939 году он смог на предложение, которое Жан-Франсуа Ревель позволил себе именовать «банальностью, управляемой задницей», но которому и Платон, кто знал, что такое настоящая философия, не стал бы противоречить: «Наукой восхищен я. Мудростью – сильнее».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.