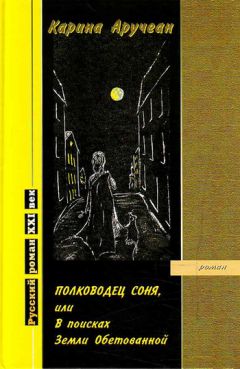

Текст книги "Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной"

Автор книги: Карина Аручеан

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 51 страниц)

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Пенится сирень во дворах.

– Пять лепестков! Ешь скорей, Сонька! Чтоб счастье было.

– У меня и так счастье.

– Тогда мне дай, если не хочешь.

– Так ведь это моё счастье. Говорят, надо самому такой цветок найти. Главное – не съесть, главное – найти. И чтобы сам. Иначе ешь – не ешь, толку не будет. Вдруг моё счастье для тебя несъедобное?

Счастье сумасшедшего среди нормальных. Или счастье нормального среди сумасшедших. Какая разница, если счастье?

В общежитии крутится вечерами зеркальный шар под потолком, и томное «Бе самэ мучо» обманывает, уводя в Зазеркалье, выдавая похоть – за страсть, страсть – за танец. Так и говорят: «танцы-обжиманцы». Если достать из кармана зеркальце и поймать в него отражения зеркальных осколков шара – увидишь бесконечные серебряные коридоры. Если распахнуть настежь окно – серебряные коридоры побегут по стёклам наружу, вытянутся, замерцают меж сиреневых кустов, а парочки будут танцевать прямо на ветвях.

Зеркальные лабиринты множатся, обступают. Даже когда шар гаснет, а зеркальце спрятано в карман. Правдивые зеркала перемежаются с кривыми – не сразу угадаешь, где какое. А кривые все разные – то увеличивают, то уменьшают, то показывают какое-то сто первое изображение, изменённое переотражениями настолько, что в нём не узнать оригинал. И путь к нему потерян.

Беломорканал превратился в папиросы и начал ассоциироваться с ними, а не с зэками[40]40

Беломорканал строили политзаключённые.

[Закрыть]. Газета «Правда» отражалась в соседних зеркалах «Советским цирком», журналами «Театр» и «Животноводство» – цирка, театра и скотства вокруг хватало! Православные храмы уменьшились до туристических объектов. МГУ, МИД, гостиница «Украина» увеличились до готических соборов. Поиски царства небесного заменились освоением космоса. Ракеты стали государственным идолом – ему приносят в жертву благосостояние народа. «Зато мы делаем ракеты».

«А луна канула», – изучает зеркальный язык поэт Вознесенский.

Канула не только луна. Канули мясо, масло. Только Москва ломится от изобилия. Это главное зеркало страны. Её «Большой Театр».

Оборванная бабка в подворотне предлагает из-под полы иконку: «Продаю бога! Дёшево! Неужели никому бог не нужен?». Бог нужен милиции – иконку изымают, бабку уводят.

В библиотеках перестают выдавать тома Маркса, где тот доказывал вредность цензуры, – библиотекарши наивно отвечают студентам: «Там Маркс высказывался антимарксистски, нам разъяснили».

Будучи в турпоездке по Индии, подаёт в американское посольство просьбу предоставить политическое убежище Светлана Алиллуева, дочь Сталина, борца с космополитами.

Выходят полные собрания сочинений пролетарского писателя Горького без его «Несвоевременных мыслей» – они так и не стали своевременными. Но любознательные, разыскав эти антисоциалистические высказывания отца соцреализма, перепечатывают их и пускают по рукам. А любознательные гэбэшники вылавливают бледные машинописные копии и пытаются выловить распространителей.

Болтливые обличители оказываются провокаторами и стукачами. Молчуны – бережными к чужой личности и порядочными. Но молчание становится умолчанием и превращается в ложь. В этом Зазеркалье нет ничего абсолютного.

Зеркальный язык издевается. Стремление к свободе на зеркальном языке означает готовность свободу потерять. Ненавидеть врага – стать зависимым от него, войти в систему его координат: ведь мечом машут на поле противника. В фантасмагорийном мире всё сулит гибель. Выскажешься – погибнешь. Промолчишь – тоже погибнешь. Только по– разному.

В фантасмагорийном мире жить – это выбирать способ гибели.

Может быть, вообще жить – это выбирать способ гибели?

Но если верить поэту, «гибель нам сулит неизъяснимо наслажденье». Каждый наслаждается по-своему. Раз всё – иллюзии, можно выбрать иллюзию по вкусу.

Одни понимают свободу как право говорить и читать, что хочется. Другие – как право купить колбасу и мыло в сельпо, а не ездить за ними в областной центр. Первым наплевать на права вторых, вторым – на права первых. Но есть пастыри, кому не наплевать ни на тех, ни на других. Они ведают безопасностью.[41]41

Имеются в виду сотрудники КГБ – Комитета Государственной Безопасности.

[Закрыть] Вот только – чьей?

По чёрному-чёрному городу ходит чёрный-чёрный человек в чёрной-чёрной шинели. Иногда он надевает белые перчатки, в которых делает очередную революцию. Но белые перчатки быстро пачкаются и становятся чёрными. Хотя это те же белые, только испачканные.

Как там у Пушкина? «Пляшут бесы, вьются бесы…»? Нет, как-то иначе – это тучи вьются, а седок едет чистым полем. Чистым! Без указателей то есть. Сам дорогу ищет. Про бесов он позже догадался: «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам». А потом и увидел: «Бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны».

Ужас! Зато теперь, зная это, легче искать дорогу, не поддаться обману, спастись. Легче. Но очень трудно.

ТАСС опровергает, что на границе с Китаем сосредоточены советские вооруженные силы, – дескать, это не военная техника, а сельскохозяйственная, которую пригнали сюда мирные колхозники для пахоты на бескрайних полях родины. А потом вдруг читаешь, что «мирные трактора» обстреляли группу китайцев, перешедших на метр границу для проверки назначения сконцентрированной здесь техники.

Через неделю – очередное опровержение ТАСС: мол, СССР не производит бактериологического оружия. Но с учётом поправок на искажения, понимаешь, что на самом деле производит, и что застукали.

Да ладно, пусть в кривых зеркалах правда превращается в неправду и наоборот! Главное – не лгать самой. Но стоит ли с риском для жизни наивно призывать власть быть честной? Всё равно можно понять, где правда. Даже глядя на неправду. Как в известной логической задачке.

В некоторой стране расположены по соседству два города. В первом живут те, кто всегда говорит только правду, во втором – одни лжецы. Все ходят друг к другу в гости, то есть в любом из этих городов можно встретить как честного, так и лгуна. Какой вопрос путник должен задать прохожему, если хочет выяснить, в каком из двух городов он оказался?

«Вы находитесь в своём городе?» – должен спросить путник. Ответ «да» всегда будет означать, что он в городе честных, кто бы перед ним ни стоял. Соответственно, ответ «нет» будет означать, что он в городе лжецов.

В задачке всё просто. Потому что она логическая, и условия её – логические. В жизни, где логичное перемежается с алогичным, потруднее. Но всё-таки можно сориентироваться. Хотя вокруг – сплошной дурдом!

«Мчатся бесы рой за роем»…

Изымают из библиотек не только солженицынский «Один день Ивана Денисовича» – чтоб не тревожить народ напоминанием о сталинских лагерях, но и «Матрёнин двор» – кому-то в каком-то кривом зеркале милосердная праведница Матрёна привиделась асоциальным реликтом, недостойным героических будней, а её бедная жизнь, какой жили миллионы крестьян, – клеветническим измышлением. Сам Солженицын, чьи произведения вовсю цитируют западные радиостанции, пытается «спрямить» своё изображение в отечественных зеркалах – и громко клеймит Синявского и Даниэля за то, что «искали славы за границей». Подписавшие письмо в их защиту Окуджава, Эренбург, Чуковский, Каверин, Ахмадулина, Шкловский, Тарковский и другие пять с лишним десятков писателей – ему не собратья по перу.

Интеллигенты ссорятся, обличают друг друга. Стихийно, но будто – по сценарию. Будто дёргают за невидимые ниточки те, кому удобно властвовать, разделяя. А из рук в руки уже передаётся новое «Открытое письмо». Его написала Лидия Чуковская писательскому съезду: «…литература Уголовному суду не подсудна – идеям следует противопоставлять идеи, а не лагеря и тюрьмы». Большинство писателей с этим не согласно: они не так имениты, чтоб позволять себе «разговорчики», а им тоже хочется кушать, что означает – издаваться и получать гонорары, что переводится как «помалкивать в тряпочку».

Молчащий писатель в стране кривых зеркал – это хороший писатель, которому «есть что сказать».

А что сказать, диктует Политбюро ЦК КПСС. Обкомы, горкомы, райкомы партии доносят это до писателей и народа. Глуховатым разъясняют сотрудники КГБ, которые не только на Лубянке, а везде – они «ведают кадрами», что на зеркальном языке означает: им вЕдомо всё про каждого, так как тунеядцев в СССР нет, ибо тунеядство карается законом и все работают, а при отделе кадров в любой организации есть Первый Отдел, где собираются сведения о работниках и ведутся Личные Дела. Начальник отдела кадров одной из редакций, где прирабатывает Соня, любит повторять: «Граждане бывают двух категорий: временно изолированные от общества и временно не изолированные».

Подведомственный контингент должен помнить: свободу можно потерять в любой момент. Свобода мнений понимается как свобода одобренных сверху мнений. Так и говорят, поднимая палец и закатывая глаза: «Есть мнение», что переводится как «обсуждению не подлежит». Правда – это то, что «спускается», а не то, что видишь и слышишь.

Есть мнение: собственным глазам и ушам доверять нельзя – непатриотично.

«Гражданин обязан быть ответственным за общество!» – звучит с трибун. Но горе наивному, кто поймёт призыв буквально! «Быть ответственным за общество» – это «поддерживать генеральную линию партии». Остальное – «идеологические диверсии». Их пресекают.

Услышать о них можно лишь на частотах западных радиостанций, которые нещадно глушат. Слушать их – тоже идеологическая диверсия.

Передавать услышанное – подпасть под статью 190-1 Уголовного Кодекса: «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Что они «заведомо ложные», постановили «наверху». Глушилки растут по стране, как грибы. Чтоб уберечь граждан от совершения преступления – знать и думать.

Это забота о людях – отсекать «лишнюю» информацию. Зачем травмировать их полифонией взглядов и необходимостью что-то выбирать, если даже выборы в стране кривых зеркал облегчены выбором одного кандидата из одного?!

Но некоторые считают: полнота информации – благо. И полагают долгом иначе заботиться о согражданах – поставляя сокрытую информацию. «Голоса» передают: посадили очередного идеологического диверсанта. Некто Александр Гинзбург – рецидивист, как называет его советская пресса, уже посидевший за машинописное издание поэтического альманаха «Синтаксис», – взялся за старое: растиражировал документы, относящиеся к суду над Даниэлем и Синявским, назвав сборник «Белая книга», что должно символизировать полную открытость закрытых от широкой публики сведений. И дабы продемонстрировать, что играет честно, – в отличие от властей! – послал сборник им. Власти оценили книгу по достоинству – автор получил заслуженный «гонорар»: пять лет лагерей. Пострадали и те, кто помогал «отщепенцу».

Жертва замахивается ножом на обидчика – и всаживает нож в свой живот или в друга. Такова хитрая система зеркальных отражений.

«Храните деньги в сберегательной кассе!» – А где их хранить, если кроме сберкасс других банков нет? Разве в чулке… «Летайте самолётами Аэрофлота!» – А какими, позвольте спросить, самолётами я мог бы ещё полетать? – раздражённо шутит прохожий, глядя на рекламные щиты. К нему подходят вежливые двое и предлагают поговорить в другом месте о праве на выбор.

На улице художник рисует портреты по клеточкам. Нарисует клетку – и ну сажать в неё человека! А потом решётку стирает – однако, она остаётся. Только невидимая. Но ощущаемая – слишком правильными получаются портреты.

Всё больше вокруг одинаковых серых человечков. Серые человечки размножаются, ораторствуют, ухмыляются. Опутывают людей ниточками, за которые с удовольствием дёргают, но сами при этом – тоже марионетки в чьих-то руках. Они слева, справа, впереди и сзади.

Чтобы что-то увидеть, приходится закрывать глаза.

То же и с «услышать»: чтобы что-то услышать, надо закрывать уши.

Сюр!

…И опять крутится зеркальный шар. «Томбэ ля нэже» – падает нежный снег из ласковых губ Адамо. И белоснежная сирень дышит в распахнутое окно. А в шею дышат нежные губы Володи Окунева:

– Принцесса…

Кружилась от коньяка голова. Не хотелось ни сопротивляться, ни говорить что-либо – ни когда он стал медленно утанцовывать с ней из холла за угол тёмного коридора, ни когда взял её на руки и внёс в свою комнату. Там горели свечи и пахло клубникой, которая горой лежала на белых лепестках тюльпанов, разбросанных по столу:

– Это для тебя, принцесса! Приглашаю тебя в рай.

На подоконнике раскрытого окна – зеркальце для бритья. В нём плещется тёмное небо, плавают звёзды, мерцает краешек луны, смешиваясь с дрожащими огоньками свечей в выпуклой сфере блестящего чайника, образуя ещё один длинный зеркальный туннель, куда уплывает Соня на сильных мужских руках…

Он медленно танцевал, бережно неся её по комнате. Брал ртом клубнику и подносил к сониным губам. И поцелуи его пахли клубникой. И прохладные ягоды падали в горячие источники, которые начали бить внутри Сони, но не охлаждали их.

«Освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!»

«Ты прекрасна, возлюбленная моя!»

«Поднимись, ветер с севера! Пронесись с юга! Повей на сад мой – и прольются ароматы его»…

«Ты прекрасна, возлюбленная моя… Положи меня, как печать, на сердце твоё… как перстень, на руку твою»…

Он положил её на кровать. Заскользил губами по телу.

И по-прежнему не хотелось ни сопротивляться, ни говорить. Было невыразимо приятно просто лежать и позволять Володе делать всё, что он хочет. Тем более что хотел он правильного. Это было настоящее. И слова этому настоящему были не нужны.

Где-то в тающем уголке мозга вдруг мелькнуло, что она всегда слишком много разговаривала. Вслух, а ещё больше – молча, про себя. Слова ей были нужны, как мачете – индейцу, пробирающемуся сквозь лианы по джунглям. Чтобы пробиться сквозь путаницу чужих слов, мешающих свободно идти к тому, что на самом деле. Но оказывается, можно и вовсе без слов – когда настоящее. Когда на самом деле. Когда уже пришла.

И накрыло её волной и качало качало и захлёстывало и снова качало и тянуло на дно и вскипало дно магмой и пульсировало и билось как сердце и ласкало водорослями заманивая в бездну…

Это она сама – водоросли. Они – она! – раскрываются навстречу Володе, вбирая его в себя.

И разверзлась бездна и всосала в себя всё и не стало ничего и распустилось огненным цветком…

И догадалась каким-то седьмым женским чутьём Соня, что дело не в её девственности, ошеломившей Володю, и уж тем более не в её умениях, которых не могло быть, а в чудесном подарке природы, которая, оказывается, не обделила её при рождении, – в том порыве ветра, который налетел издалека, закружил, закружил, понёс, сделал невесомой, исторг гортанный крик и мягкий вздох, бросил на облако из суфле и погнал облако по звёздному небу, заставляя проливаться и проливаться дождём на цветущие луга и кусты сирени, сбрасывающие лепестки, которые кружатся, кружатся и поднимаются ввысь, загораясь белыми звёздами…

Как хорошо, что она не торопилась… дождалась этого ветра и этого облака… дала накопиться источникам, которые забили в ней… и наверное, теперь не иссякнут никогда…

– Принцесса, теперь ты, как порядочный человек, должна выйти за меня замуж!

– Боже мой! Зачем тебе это надо, Володя?

– Ты чудесная, принцесса! Чудесная… Мне ни с кем не было так хорошо. Я летал…

И снова накрыло их волной и закачало захлестнуло потянуло на дно… и вскипело дно магмой и запульсировало забилось как сердце… и опять шёлковые водоросли заманивали в бездну и ласкали ласкали… и разверзлась бездна и распустилась огненным цветком… и поднялся цветок к облаку… и поплыло сонино облако рядом с володиным… и когда они сталкивались пробегали между ними молнии… пока оба облака одновременно не пролились на цветущие луга дождём…

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

«Теперь я падшая женщина», – думала наутро Соня со странной гордостью…

Был выходной. Можно поваляться подольше, повытягиваться в постели, ещё и ещё раз с удовольствием ощущая в себе новую силу и тепло горячих источников, притаившихся в низу живота.

Почему этого не случилось с Леоном, когда они всю ночь бродили за городом и лежали на тёплой земле под звёздами? или когда она, тайно прилетев на Новый год, жила у него? Почему не случилось с Серёжей, с которым более полугода истово целовалась и не раз была в секунде от этого? Может, потому что с каждым из них это стало бы слишком серьёзным, обязывающим? Чем-то знаковым, что как логическое продолжение сложившихся отношений потянуло бы из прошлого в будущее текст её жизни? А сейчас это было мимолётностью вне текста. Над ним. Не часть «контекста», а лишь один из «ключей» к нему… Так… налетел ветер, унёс в один из параллельных миров с нечаянным попутчиком, покружил и вернул обратно, оставив в душе и теле новое знание. Не более того. Но и не менее того. Может, поэтому её испугало предложение Володи выйти теперь за него замуж, чему обычно радуются нормальные девушки? Как бы необидно для него спустить всё на тормозах? Опять тянет пронестись мимо… удрать по касательной. Д-да-а, видно, она ужасно безответственная! Впрочем, полетать с ним ещё разок-другой она бы не отказалась.

– Алло, Леон!

– Соня, девочка моя! Как хорошо, что ты неожиданно позвонила! Я всё время думаю о тебе… Я видел тебя во сне… я целовал тебя…

Его радость ударила под дых, спутала слова, которые Соня собиралась сказать. Она почувствовала себя убийцей. Нож дрогнул в руке, но уже был занесён и, двигаясь по инерции, неловко вошёл в живую плоть.

– Леон… я как честный человек… у меня с другим случилось то, чего ты хотел и чего не было с тобой… Я подумала: ты должен знать… Леон, извини… У нас ничего не будет.

Похоже, из её слов он услышал лишь одно-два – в трубку ворвались посторонние шумы. Что-то скрежетало, свистело, хохотало.

– Что у тебя случилось? Ничего не понимаю. Связь барахлит.

– Леон, я тебе напишу.

Соня не догадывалась, что некие силы, куда более могущественные, чем её хотения и нехотения, уже внесли в контекст жизни и эту ночную «случайность» c Володей, и звонок к Леону. Даже то, что междугородная связь без конца прерывалась, было неспроста.

Эти неслучайные «случайные эпизоды» уже отразились в зеркалах, вошли в резонанс друг с другом, породив новую реальность, и готовились выйти оттуда событиями, которые произойдут, не могут не произойти, потому что семена брошены и зреют за амальгамой, пока невидимые.

Понедельник был, как водится, днём тяжёлым. А ещё более – странным.

Накануне с ней долго прощался Тютьев, которого выселили из общежития как временно неучащегося, и он переезжал к тёте Хеле – та предложила «за бесплатно» пожить у неё, пока не восстановят на факультете. А с утра Соне предстояло сдать три зачёта – полночи готовилась. И потом до рассвета сочиняла Леону путаное письмо. Что лукавить? Он много ей дал. Пожалуй, больше, чем она ему. Продолжал звонить и писать, хотя Соня отодвинулась после неудачной новогодней поездки в Баку. И она не смогла пресечь переписку: его частые письма и искренняя любовь поддерживали. Соня испытывала чувство признательности и по-своему полюбила Леона. А потому считала: он достоин лучшего, чем падшая взбалмошная женщина, что и хотела выразить в этом ночном письме, изо всех сил стараясь быть бережной. Чтобы, как поэт писал: «Не укоряю, что прошла, – благодарю, что проходила». Материнские чувства захлестнули, взяли вверх над женскими. Она не пыталась выглядеть хорошей, хотя инстинкт подсказывал: раз уж из-за плохой связи он не расслышал её признания, то можно всё переиграть, схитрить, повернуть иначе – и Леона сохранить «на длинном поводке», и жить, как хочется. Но хитрить казалось ей недостойным. Ни Леона, ни себя самой. Она и так долго хитрила, умалчивая про Серёжу, уговаривая себя, что раз с каждым из обоих «всё несерьёзно», то им незачем знать друг о друге. И в этом ночном признании о случайной связи с Володей, чьего имени не назвала, но свои чувства описала искренне, она, перечисляя достоинства Леона, нарисовала себя даже хуже, чем есть. Чтоб он не сожалел о потере, а порадовался освобождению.

«Что сделала ты для любимого?» – «Ушла от него»…

Когда перед первым зачётом она забежала за чем-то в учебную часть, её попросили помочь – дали ластик и велели «стереть Тютьева из всех списков».

В этом было что-то зловещее – стирать Тютьева ластиком.

Потом появился гэбэшник, которого Соня назвала про себя «Нью-Серый», когда с Поросёновым обрабатывала его перед тем роковым собранием. Нью-Серый хотел о чём-то ещё побеседовать с Тютьевым.

Того вызвали. Он вошёл в деканат с никаким лицом, будто и над ним поработал ластик.

«Что им от него надо? Он и так насмерть перепуган. Раздавят! Совсем раздавят», – подумала Соня.

– Лучше синица в руке, чем журавль под ботинком, – будто в ответ на её мысли произнёс кому-то Нью-Серый странную фразу, закрывая за Тютьевым дверь в деканат.

Это показалось ещё более зловещим, чем стирание Тютьева ластиком.

Соня представила, как из-под нависшего ботинка Нью-Серый достаёт прижавшегося в ужасе к земле птенца, на которого в самом деле был похож большеротый взъерошенный Кеша, разглядывает того с любопытством и начинает сжимать рабоче-крестьянский костистый кулак.

Но начались зачёты, отвлекли другие мысли. Говорят, Тютьев пару раз выходил из деканата, искал её и просил передать, что «очень надо поговорить». Но она должна была забежать на Центральный телеграф – отправить Леону письмо «авиа», чтобы скорей дошло: там ежечасно обрабатывали и рассылали почту. Потом перекусить. И по магазинам – купить продуктов и лекарств тётке Варваре, которая заболела, лежала дома в гордом одиночестве и кричала в трубку, что ей ничего не нужно кроме того, чтоб все оставили её в покое. У тётки – маминой сестры – был трудный независимый характер, но они с Соней понимали друг друга, потому что в чём-то главном были похожи.

Напротив Центрального телеграфа на ступеньках «стекляшки», куда Соня направилась пообедать, стоял монашек в рясе и… курил.

– Не ходи! – сказал монашек, затягиваясь.

– Почему?

– В оливье вместо мяса найдёшь только шкурки от колбасы. Одна картошка под тухлым майонезом! Отравиться можно. И никакой радости. Чай подадут холодным. Мороженое – растаявшим. И не доложат. Расстроишься, что потратила зря деньги и время.

– Откуда ты знаешь, что именно это я собиралась взять?

– Так, предположил. Ничего я не знаю. Как и ты.

– Я кое-что знаю. Например, что монахи не курят. Ты какой-то неправильный монах. Ты хиппи?

– Может быть, неправильный человек – самый правильный? Он по крайней мере честный. Делает, что хочет, – и не скрывает. Ты с филфака?

– Нет, с журфака.

– А я раньше на филфаке учился. Два курса окончил. Потом сессию не сдал. Сказали: «Отсебятину несёшь. Биографий не знаешь, в исторических эпохах путаешься. Себя во всех произведениях видишь – не писателей». Отчислили. А при чём здесь биографии, даты? Разве по ним поймёшь автора? Поймёшь, только если сам взволнуешься. Так ведь?

– Та-а-к.

– Пошёл в семинарию. И тут то же самое. «Не Бога ищешь, – говорят, – а себя самого». Пошёл в монастырь на послушание. Не получилось. Непослушный я. И страданий не жалую. Люблю радоваться. Алкать страданий – это извращение. Разве я не прав?

– Пра-а-в.

– Мне говорили: «Страдай и спасёшься». И ещё о любви к ближнему, как к самому себе. Что же выходит? Если я должен желать себе страданий во имя спасения, то должен так же сильно желать их ближним? Если уж «как самому себе»… Значит, высшая добродетель – причинять страдания другим? Получается: садист угоден Богу более альтруиста?!

– Ты как-то переворачиваешь…

– Да нет. Просто додумываю до конца. До логически абсурдного конца. Все останавливаются на полдороге. Боятся.

– Чего?

– Крушения идеалов. Потерять точку зрения. Увидеть всё сразу со всех сторон. Растеряться боятся. Свободы боятся. Один умный человек, математик Гилберт, заметил, что вначале человек видит широкий горизонт, а когда он сужается и превращается в точку, человек говорит: «Это моя точка зрения». Ради этой точки и жертвуют горизонтами.

– Да ведь то, что ты говоришь, – тоже точка зрения! Значит, точно так же сужает горизонт.

– Не-е-а! Я не задаю себе направление. Свободно иду. Меня ведут желания. И интерес. Толкает узнать как можно больше об окружающем… и понять, есть ли вообще Старик…

– Какой? Бог, что ли?

– Ну да. Может, умер уже от старости и никчемности? А если даже и жив, то в глубоком маразме. Посмотри вокруг непредвзятым взглядом! Говорят: «Всё есть промысел Божий». Обман! Бог имеет меньше власти, чем милиционер! Благословенны сильные. Они вершат судьбы мира.

– И в чём, по-твоему, сила?

– В самости. В умении хотеть. В энергии добиваться. В бесстрашии поступать без оглядки на окружающих. Да ты ведь тоже так думаешь!

– С чего ты взял?

– По лицу видно. И по манере разговора.

– Да не разговариваю я вовсе. Я тебя слушаю. Мне любопытно.

– Потому и любопытно, что тоже себя ищешь, когда уже нашла, да только поверить боишься. Всё какой-то смысл вне себя ищешь. Думаешь, мир смысл имеет. А мир таким не является.

– Не является кому?

– Да никому. Я давно понял: смысла вне меня нет. Всё – я. Или не я. Вот и весь смысл. Я сам придаю всему смысл. Какой смысл во что вложу – таким оно и будет. Разве не так?

– Так, да не совсем так.

– Так, так! Каждый строит себе дом по размеру. И веру по собственному вкусу выбирает. Но только спрятался за какую-то веру – тут же сузил путь, искусственно задал направление. И лишил себя позитивного влияния естественного интереса, не ограниченного никакими рамками. Лучше не иметь ни дома, ни веры – обременяют! Лучше быть постояльцем в любом доме, какой в данную минуту понравится.

– Я поняла: ты анархист!

– Нет, анархизм – тоже система. А я – вне системы. Я по-настоящему свободен. Меня ничто не ограничивает.

– Дважды два четыре – тоже ограничение свободы. Есть вещи объективные, существующие вне тебя!

– Только если я их признаю. А если нет, то для меня это – всего лишь чужая иллюзия. Кино! Люди жили ничуть не хуже, когда полагали, что земля плоская, и солнце крутится вокруг неё. Ведь жили же? Не от незнания же законов мироздания помирали?

– Ну, не от незнания… Но это же не значит, что законов нет?!

– Условности! Что законы мироздания, что законы общества. Просто так договорились – для удобства. Не более того! А если вдуматься… «Чти отца своего»? За что чтить? За то, что зачал меня спьяну и сейчас где-то пьяный валяется? «Не возжелай жены ближнего»? А может, мы друг для друга созданы, и нам просто не повезло, что она встретила мужа раньше меня? Зачем мучиться, если можно исправить ошибку? Страдать от неудовлетворённых желаний, раздражаться, срывать зло на ближних? Сделает ли это кого-нибудь лучше? Кому будет от этого хорошо? Мужу? Жене? Их ребёнку? Мне, возжелавшему чужую жену, причём обоюдно? Разве я не прав?

– Но ведь когда нет запрета – нет и выбора! И не может осознанно осуществиться свободная воля. А любой выбор – это добровольное признание рамок, самозапреты: выбрал то – отказался от этого.

– Поэтому я ничего не выбираю. Двигаюсь, куда кривая вывезет, – пока ведут желания и интерес. Пока я этого хочу. И ни шагу сверх этого.

– Врёшь! Тебя ведёт не только интерес. Ты проговариваешься – и я слышу: тебя ведёт страх. Ты боишься чужих точек зрения, чужих горизонтов. Вдруг понравятся – и придётся признать их своими? А это тут же наложит какие-то ограничения. Ты боишься ответственности!

– Ты такая же, как все! Я расстроен! Все стараются запугать и запутать. Вот и ты пугаешь и путаешь. От тебя я этого не ожидал.

– Ну и иди своей дорогой, куда кривая вывезет! – разозлилась Соня. – Не я к тебе в собеседники набивалась.

Этот разговорчивый монашек странным образом напоминал Соне её саму, только отражённую в кривом зеркале, – и это не нравилось, но в то же время завораживало, заставляло слушать.

А монашек всё болтал:

– Пугают грехом. А не греша, как узнать грех? Какой у него вкус, послевкусие? Что он рождает или убивает в тебе? Говорят: нельзя отдаваться страстям. Да ведь большинство страданий – от нереализованных страстей. Это опять к вопросу о сомнительной благости страданий. Делают ли они человека лучше или порождают плохо скрываемую зависть и унылое чувство, что его обошли на празднике жизни? Не лучше ли мудрая печаль Экклезиаста – многое попробовать и увидеть, что всё суета сует и томление духа? Но для этого ведь надо попробовать! Ведь и ты непрочь всё попробовать?

– Пожалуй…

– Ну и пробуй! Это там, наверху, законы и смыслы для нас сочиняют. Гипнотизируют. И члены политбюро ЦК КПСС, и Старик, и их апологеты. Главная философия – это технологии управления! Вся история – это история развития таких технологий. Остальное – иллюзии. Кстати, создание иллюзий – это отдельный раздел технологии управления. Чтобы люди считали себя облагодетельствованными – и добровольно подчинялись. И какая разница, как обдуренные себя называют: посвящённые, воцерковленные, приближённые ко двору или кандидаты в члены КПСС?! А пастыри? Посмотри на пастырей! Что в церкви, что в миру… Им не нужен Мессия. Им нужен Храм. Так ещё в древней Иудее было. И там священникам нужен был лишь Храм, куда израильтяне тащили бы богатства, а священники оставались бы посредниками между Богом и людьми – и вертели бы всеми, как вздумается, «от имени и по поручению». Наконец, им нужно было, чтобы против такого положения вещей не возражал Рим. Вот и дёргали умело за ниточки – и вашим, и нашим! – совершенствуя технологии управления. С тех пор в религии и политике схема поведения пастырей – одна! И сегодня отцы церкви забирают последние копейки у старухи, а потом садятся в новенькую «Волгу» и едут доставать по блату молочного поросёнка, которого откушают с братией во имя Божье. Так же поступают с народом и партийные боссы.

– По-твоему, нет высшего смысла, объединяющего всё?

– Смысла нет, – согласился монашек. – Вернее, есть. Но не тот, в котором меня хотели убедить. Смысл – в самой жизни… восходы, закаты… рыба в ручье или в котелке с лаврушкой… запах костра…

– Ну да! – обрадовалась Соня. – Чтоб мы учились это любить… понимали: это вне нас… больше нас… не столь преходяще, как мы. Это то, что объединяет… хотя бы это! Если бы все были отъединённые, то никакого взаимопонимания. Эгоистичные индивидуи не в состоянии жить вместе. Это зло! Это ведёт к гибели – и личной, и мира.

– Нет, ты всё-таки порченая! Ограниченная. Мыслишь клишировано. Тебя уже успели испортить! Ты думаешь: Зло индивидуально и стремится к разъединению, а Добро соборно и проникнуто стремлением к единству? Но тогда «Сомкнём коммунистические ряды!» – это Добро?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.