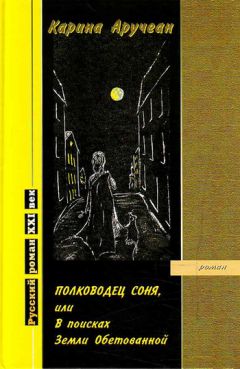

Текст книги "Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной"

Автор книги: Карина Аручеан

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 30 (всего у книги 51 страниц)

И – ах, опять восхищаюсь её самомнением! – эта мышь лабораторная убеждена, что Тобою призвана, Тобой ведОма, Тобой замечаема. Положим, это отчасти так – ведь она для Нас подопытная, но она-то не знает этого! Понятно, что так думал Твой Сын, – Он и в самом деле был Им, а эта, эта… дочка самозванная! Полагает: Ты видишь её и каждого среди миллионов таких же мелких созданий – не случайно попросила Тебя отвернуться, замыслив убийство.

Так отвернись! И полюбуйся напоследок на Свои владенья, которые скоро перейдут ко Мне. Зачем ждать до 87-летия Нашей зверюшки?! Я знаю: Ты всегда даёшь этим тварям несколько шансов измениться. Но про эту всё ясно: эта упорна, не свернёт, лишь опять может сделать очередную петлю, хотя, кажется, на cей раз её решимость пасть в Мои объятья крепка, как никогда.

…Ты не ответил на Моё первое послание, хотя Я писал Тебе как ПАРТНЁРУ, – Ты ведь Сам после многовековой размолвки вдруг пригласил Меня в общий проект, а партнёрство предполагает совместный анализ ситуаций. Ну да ладно, ладно! Зная Твою гордость, не настаиваю на ответе и в этот раз. Но уж выслушать партнёра Ты должен. Вот и спешу выложить, что накопилось, поскольку опыт с Твоей назначенкой подходит к концу – и проект будет закрыт. Вряд ли ещё представится случай сообщить о Моём вИдении Твоих дел за тысячи лет, донести до Тебя правду, которой никто никогда кроме Меня не скажет.

Признайся: Ты Сам трижды поддался искушениям, проверяя жизнеспособность Своих Идей, а они не выдержали проверки.

Первый раз Ты искусился, создав Адама и Еву. Надеялся: те сохранят незыблемым положение, уготованное им, а их такие же послушные детки будут радовать Тебя, заполнив Твой экспериментальный участок – Эдемский сад. Адам не устоял – и судьбы мира решились на века.

Второй раз – история с Твоим Сыном. Ты вторично был искушён тем же упрямым желанием: проверить силу влияния Своих Идей на души созданий, к коим питаешь слабость Автора. Стояние Твоего Сына должно было укрепить стояние многих. Он устоял. Но другие…

Однако Тебя снова искушают амбиции – захотел третьей проверки! Всё решается сызнова. Вновь всех призвана представлять одна фигура. Её падение станет наконец падением всех…

Знаешь, почему Я так уверен в победе? Потому что открыл два Главных Закона Законов.

Первый, основополагающий: не могут быть иными творения, слепленные “по образу и подобию Божьему”, если Сам Бог страдает непомерной гордыней, какую почему-то осуждает в Своих созданьях. А они всего-навсего подобны Ему, что многие принимают за тождество, совершив любимую Мною подмену понятий.

И отсюда неизбежно следует второй Закон: чем больше эти твари стремятся к Тебе, совершенствуясь изо всех дурацких сил, тем сильнее крепнет в них унаследованная от Тебя гордыня. Они начинают мерить себя Твоей мерой – высокой мерой! – и становятся высокомерны. Это толкает к ошибкам – и приводит в Моё царство…

…кроме тех, кто сумел “стать, как дети”…

Но редкий взрослый может настолько забыть себя и раствориться в Сущем, как дитя… не думая, не рассуждая… просто существуя в Благодати. Не случайно Наша зверюшка так тоскует о детстве, когда пребывала в блаженной радости целокупного Бытия, – тоскует, ибо всё дальше от него уходит.

И что может вернуть её туда?!»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Соня аккуратно и часто натыкала зелёный «ботулин» – наверное, ботулин? наверное, подействует? – в розовые кругляши только что купленной дорогой телячьей колбасы, художественно нанесла красивые тёмно-жёлтые мазки горчицы, любуясь сочетанием красок, и с сожалением, что приходится прятать такие зловеще-прекрасные «полотна», водрузила их между пористыми дышащими ломтями тёплой французской булки с поджаристой корочкой «петушком». Сейчас она позвонит Леону. Они ещё с вечера договорились: Соня рано разбудит его телефонным звонком – он кантовался у кого-то из товарищей – и они увидятся. Леон попробовал сразу начать очередное выяснение отношений, но Соня резко оборвала:

– При встрече. Хоть до ночи, хоть до утра следующего дня! Надеюсь: за сутки ты на всю жизнь наговоришься.

Только она знала, сколько роковой правды в этих многообещающих словах. Ощутила озноб тайной власти.

Положила ладонь на трубку. Чуть помедлила, собираясь с духом. Вдруг телефон противно задребезжал под рукой. Кто там ещё?!

– Ося? Какими судьбами? С вокзала? Всего на неделю? Обязательно встретимся! Сейчас? Н-ну… давай сейчас. Правда, у меня были другие планы. Нет, нет, я их переиграю! Ты не сказал родителям, что вернулся? Никому не сказал? Ты для всех «приедешь» только завтра? Да, у нас можно будет переночевать. Жду!

Сердце забухало от радости. В окно ворвался воробьиный гвалт, звонки трамвая, крики играющих во дворе детей. Бутерброды с ботулином, лежащие перед глазами, показались придуманными, отплыли куда-то. Как и Леон, и предстоящее убийство, и она сама со всеми событиями недавней жизни. Будто зажёгся свет в кинозале – и оказалось: всё это было только кино. Просто фильм из какого-то чужого неореализма держал в напряжении весь сеанс – и неожиданно оборвался. А уставший от наворота страстей зритель с облегчением отказался от права сочинить свою концовку. Хотелось поскорей на воздух – жить!

Соня искромсала наготовленные бутерброды, спустила в унитаз и стала быстро убирать квартиру, готовясь к приходу Оси.

Манюню с вечера забрала на выходные тётка. Племянница была на работе – решив не поступать в институт этим летом и серьёзнее поготовиться к экзаменам, она устроилась на лимитную работу санитаркой в больницу, что давало временную прописку в Москве. Вечером Соня познакомит её с Осей. Может, понравятся друг другу, поженятся – и оба останутся при ней. Вот было б хорошо!

Соню захлёстывали новые планы.

Она даже не станет звонить Леону, чтобы предупредить об отмене встречи. Пусть спит. Он остался в другой жизни, где с ним разберутся другие, если захотят. В своей жизни она уже убила его.

Леон позвонил сам:

– Что ж не разбудила?

– Передумала. Нам не о чем разговаривать. Захочешь повидать Манюню – звони заранее, приходи забирать её гулять. Только без бесед со мной. Бесед больше не будет.

Закипал чайник. Запах жареной картошки плыл по квартире.

Соня знала: Ося любит жареную картошку. Наготовила три сковороды!

Они проболтали весь день, ставя пластинки и потягивая привезённый Осей крымский портвейн, наевшись до отвала картошки с украинским салом, здоровый шмат которого, вытащенный из бесформенного осиного портфеля, испускал щекотный аромат чеснока с перцем и возбуждал аппетит, даже когда еда лезла уже из ушей. Сходили за квасом. Наделали в четыре руки таз окрошки к приходу племянницы.

Нануля с порога рассмешила рассказом, как на просьбу больного «Утку бы!» она, радостно воскликнув, что тому «повезло», торжествующе достала из авоськи тушку венгерской утки, купленной сегодня по случаю. И очень растерялась, когда на её вопрос «пожарить или сварить?» тот вместо признательности за неслыханную щедрость грубо выматерился. Только потом ей, плачущей в углу от незаслуженной обиды, объяснили, какую утку просил больной.

Ося в ответ тоже повеселил историей:

– В клубе одного из шахтёрских посёлков Донбасса крутили «Обыкновенный фашизм» Ромма. Забрёл в середине фильма первый секретарь райкома КПСС. На экране – массовое шествие с остервенелым народным ликованием, знакомое по советским праздникам. Разулыбался. Но вдруг услышал ироничный авторский текст за кадром. И не разобравшись, о какой стране и каком времени идёт речь, закричал: «Что за антисоветчина?! Прекратить безобразие!»

Вечером пошли втроём в соседний кинотеатр смотреть «Землю Санникова».

«Призрачно всё в этом мире бушующем, – пел герой. – Есть только миг, за него и держись! Есть только миг между прошлым и будущим – именно он называется жизнь»…

Соня благодарно думала, как это правильно, и ощущала каждой клеточкой прекрасный миг, называемый жизнью.

Дома приготовили постели, чтобы нырнуть под одеяла, как только захочется. Пошли по очереди в душ, путаясь в огромных полотенцах, – ими обернулись, как в тоги: «Римляне! Чистые римляне». «Совершенно чистые!» – с деланной серьёзностью подтвердил Ося. Снова заварили чай. Включили проигрыватель. Зазвучали струны старинных чембало. Древний Рим превратился в романтичное средневековье.

Волшебно мерцали стаканы. Огонёк свечи отражался в глубине чая. По горячей карей глади стлалась дымчатая поволока, собиралась в белёсый туман и медленно закручивалась в кольца пара над стаканами. Вкусный и терпкий пар тёк по квартире, смешивался с запахом накрахмаленных простыней, рождая ощущение чистоты и уюта, как в детстве у мамы. Гренки с сыром красиво золотились на огромном блюде. По его краю рдели сочные кольца помидоров с листиками мяты.

Пир! Настоящий пир! Островок мира и покоя среди вселенского раздрая. Но странным образом этот островок рос, увеличивался. А раздрай съёживался, таял, пока не исчез вовсе, будто его не было и никогда не будет.

Потом Нануля, восхищённо показав Соне большой палец, пошла спать. Может, что-нибудь у неё с Осей сладится? Ося попытался помочь Соне оттащить посуду на кухню, тут же разбил какое-то блюдце. Соня отогнала его. И он сел разбирать свои бумажки:

– Тогда я немного поработаю.

Соня не торопясь мыла посуду. Ощущение мига, называемого жизнью, длящейся между прошлым и будущим, не проходило.

С этим ощущением и заснула. Последнее впечатление – сутулая спина Оси в «тоге» и его иудейский профиль, склонённый над «манускриптами». Выхваченные из мрака янтарным светом ночника Ося и манускрипты светились, как старинная голландская картина в овальной раме. В ней было что-то вечное… настоящее… непреходящее.

…Детство, папа… все дома… всё в порядке… хорошо…

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Вскоре Ося снова уехал в Донбасс продолжать свои эксперименты по обезвреживанию метана. Невидимые колокольчики, ещё с месяц после его отъезда волшебно звеневшие рядом с Соней, постепенно затихали.

Лето было на исходе. Посерело небо. Ощущение счастья и настоящести жизни улетучилось. Снова обступили проблемы, истирая радость существования. Она крушилась, крошилась, попадала в колбочки песочных часов Времени, ссыпАлась сухим песком: день-ночь, неделя-месяц. Незримая рука исправно переворачивала колбочки. И песок, вместо того, чтобы подниматься ввысь с ветром, летать над просторами, вбирать нагретые солнцем испарения с минералами и пыльцой растений, превращаться в поросшие зеленью горы, вырастая и становясь живее, тускло шуршал в тюрьме колбочек, делаясь всё мертвее.

По телевизору каждый вечер – новая серия первого советского многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». У Сони – тоска: тогда, сегодня ли, Германия или СССР, герои, мерзавцы, подвиги, гибель – всё равно гибель, каким ни будь! Всё повторяется, хоть ситуации разные. Порядочные люди восхищают… порядочность сама становится геройством… но все обречены… сейчас ли, позже ли. Страна ли – злодейка, судьба ли – злодейка. Однако пока есть силы, нельзя сдаваться – «сдавать-ся», «сдавать себя», «сдавать своё». Почему-то нельзя.

Почему?! Чтоб у других не исчезала надежда на выход в иное пространство? Из уважения к этому «иному пространству», которое больше личного и которое нельзя сдавать? Которое – невидимое, неосязаемое – тоже личное! Даже более личное, чем осязаемое.

Вспомнились споры с Леоном: реальность иллюзии? иллюзия реальности? Ах, нет дилеммы: вписываться или сопротивляться! Не «или» – «и»! Сопротивляться гнусной реальности, чтобы вписаться в иллюзию, делая реальностью её. Но это так трудно! А ведь пытаются, соглашаясь на гибель… Что за тварь загадочная – человек?!

«Перемелется, образуется, что когда-то не сбылось – сбудется. Переможется. Переменится. Переменится – перемелется».

Перемелется – и снова ссыпется сухим песком в колбочки песочных часов Времени… колбочки всё огромнее, песка всё больше… а шуршит, ссыпается так же: день-ночь, неделя – век.

И опять:

– Какой сегодня день?

– Среда…

Племянница перебралась в общежитие при больнице – у неё случилась скоропалительная любовь с таким же санитаром-лимитчиком, только из Минска, который, не поступив в институт, решил остаться в Москве, чтобы ходить на подготовительные курсы, и жил в общежитии.

Санитар неплохой: ласковый, неглупый, услужливый, но, в общем-то, никакой – неопределившийся, вялый. Не глуп – не значило, что умён. Ласковость не тянула на глубокие чувства, услужливость – на заботу. Соня сожалела, что рухнули её планы на брак племянницы с Осей.

Предвидела: та не будет счастлива с санитаром, но ничего не могла поделать: Нануля, как когда-то Соня, заявила о «праве на ошибку», тем более что, может быть, это и не ошибка вовсе, – как знать наверняка?

С переездом Нанули двухкомнатная квартира стала ненужной и не по карману. Соня нашла дешёвую комнату в коммуналке. Только переехала, разобрала скарб, развесила одежду, разложила посуду, бумаги, игрушки, как у хозяина резко сменились планы – предложил назавтра съезжать. А тут – срочная работа. Накрылся заметный заработок.

Да ещё Манюня свалилась с тяжёлым гриппом. Обегав близлежащие дома, договорилась с какой-то сердобольной бабушкой, что приютит на неделю за небольшие деньги, пока Соня не найдёт жильё. Но увидев, что ребёнок болен, бабушка выставила их ночью за дверь, под дождь, не вернув задаток.

Соня поймала такси и поехала на вокзал.

Тёток напрягать стыдно. Варвара и так много ей делала, да и как просить помощи после стольких деклараций о независимости?! Другая тётка, папина сестра, Тереза, преподаватель английского в Инязе, женщина светская и при этом сердечная, обременена делами, внуками и знакомыми, которым то и дело помогала. Помогла бы и Соне, но сама победительница, она и в Соне уважала победительницу, – Соня не могла дискредитировать в её глазах сложившийся образ. С остальными родичами отношения были не столь близки.

– Не холодно ли тебе, девица?

– Не холодно, Мороз-батюшко, только знобко… могло быть хуже.

Таксист ставит плёнку с Высоцким. Тот хрипит «от имени Сони»:

– Меня ведь не рубли на гонку завели.

Меня просили: «Миг не проворонь ты!

Узнай, а есть предел – там, на краю земли?

И можно ли раздвинуть горизонты?»

Зачем их раздвигать, если там – всё то же самое?! Но пока есть силы, почему-то надо.

Встряхнись, Соня, встряхнись! Ты пока живая. Значит – надо. Живи!

Вокзал, как всегда, кишит людьми, пахнет миазмами распахнутых туалетов, влажной одеждой, ношеной обувью, которую многие снимают, растирая уставшие ноги. В буфете ржавой горой – общепитовские котлеты под ценником, выдающим их происхождение: «Котлеты из гов.». Под сводами – разноязыкий гул. Вбирает в себя голос диктора, превращая его в такое же неразборчивое гуденье. При каждом объявлении люди вскидываются, переспрашивают друг друга: «Что сказали? Какой поезд?» – и бегут, подхватив вещи. Многие возвращаются и снова ищут, где бы приткнуться. Бродят пёстрые цыганки, курят рядом с милиционерами. На мешках, чемоданах, каком-то тряпье, деликатно прикрыв подолы газетами, чтоб никто не увидел случайно заголившихся ляжек, спят женщины. Рты их по-ребячьи открыты. В коротком сне женщины становятся девочками, отдыхают от суеты взрослой жизни. Рядом калачиками замурзанные дети. Мужчины, как и положено мужчинам, охраняют их покой, пьют пиво, озабоченно пересчитывают деньги, деловито перевязывают коробки. Из распахнутых на платформы дверей тянет запахом дождя и смолы, которой пропитывают шпалы, – запах напоминает Баку.

Соня любит вокзалы. Здесь все бесприютные, как и она. Временные. Это почему-то создаёт ощущение порядка в собственной жизни – вот придёт поезд и отвезёт, куда надо, а пока – передышка. Равенство и братство. Никто ничего от тебя не ждёт, не требует. На вокзалах живёт надежда: всё впереди.

Вещи – в камеру хранения. Только не принимают тюк, из которого торчат ручки сковородок, носик чайника, ножки настольных ламп.

Соня сооружает из тряпок ремни, делает из бесформенного тюка некое подобие огромного рюкзака, берёт с собой.

Манюню, красную от жара, закутанную в одеяло, – на лавку. Дать лекарство. Чем запить? Вода в туалете пахнет гнилью. В буфете – лишь пиво и прокисший томатный сок.

– Полежи тут, Манюня. Постереги тюк. Я на перрон сбегаю – может, там минералку куплю?

– Мама, не уходи, – хнычет Манюня. – Я не хочу пить.

А губы запеклись, потрескались.

Соня взгромождает тюк-рюкзак за спину, вешает на плечо хурджин с деньгами, документами и вещами первой необходимости, берёт на руки тяжёлую Манюню – как-никак пять лет! – и идёт с ней за газировкой. Всё равно так придётся передвигаться завтра – надо привыкать. Она поедет с Манюней на электричке за город искать жильё, – за городом с этим проще и дешевле. А потом вернётся, заберёт из камеры хранения чемоданы.

Еле бредёт, сгибаясь под тяжестью, – её почти не видно из-под хурджина, тюка-рюкзака, похожей на тюк Манюни в одеяле. И жалеет себя: «Во мне всего метр пятьдесят с чуть-чуточкой! Я такая маленькая! Не по росту труды». Чуть не плачет. Но подбадривает себя словами жены протопопа Аввакума: «Ладно, ино ещё побредём».

– Не холодно ли тебе, девица?

– Не холодно, Мороз-батюшко, только знобко… могло быть хуже.

Следующим утром на ближайшей станции находит недорогую комнату в уютном деревянном доме. Оставляет Манюню, наварив ей картошки, кастрюлю морса, приготовив лекарства, заведя будильник на то время, когда их нужно пить, – и, хоть глаза горят от недосыпа, едет в Москву. В фирме «Заря» обещали три заказа на мытьё окон. Это живые деньги в тот же день. Да и хозяева обычно кормят – можно сэкономить.

Но… новый удар. Её уволили – вышло очередное идиотское Постановление партии и правительства: люди с высшим образованием не имеют права числиться на неквалифицированных работах – обязаны всю жизнь отрабатывать затраты государства на их диплом. Но работы «по диплому» – нет! По Москве бродят безработные журналисты.

«Откажусь от диплома! Пусть лишают!» – кипятится Соня.

– Не горячись! – успокаивают в «Труде», куда зашла поплакаться, кому-то звонят, и в тот же день устраивают рецензентом в штат недавно созданного журнала «Литературное обозрение», где – счастливое совпадение! – набирают сотрудников.

Заработок небольшой, но гарантированный, регулярный. И люди приятные. И на работу можно приходить раз-два в неделю – только приноси в срок рецензии, а пиши, когда и где хочешь. И за тунеядство не привлекут – трудовая книжка пристроена, да ещё по дипломной специальности. Удача!

Хотя без приработков не обойтись. Обзванивает тех, кому когда-то делала ремонт, – вдруг их знакомым нужно? Ей находят пару заказов и одну профессорскую семью, где ищут «интеллигентную няню» – сидеть с ребёнком по выходным, пока профессор с профессоршей достраивают дачу. Можно приводить и свою дочку – «вдвоём детям полезнее».

Манюня выздоровела, снова всю неделю на пятидневке. Руки развязаны. В выходные дочь помогает маме – играет с профессорским сынком, а Соня тем временем читает книжки, на которые предстоит писать рецензии. И наступив на гордость с принципами, подворовывает у богатых хозяев рис, гречку, чай, отсыпая по чуть-чуть, чтоб не было заметно, – всё какое-то подспорье. Стесняется, презирает себя за это, обзывает «застенчивым Альхеном»[64]64

Герой романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок».

[Закрыть], ненавидит «подлую жизнь», которая «толкает на гнусности», ужасается, представив, что сказали бы мама с папой, Ирочка, Нана, Лия, Ося, узнай они про это, но отсыпает.

Бытие определяет сознание – значит, оно виновато! Перекладывает вину на бытие – становится легче.

Бесстыдные осенние ветки стучат, будто смех сухой перекатывают: забыла, кто ведает бытием?!

Забыла! Забыла. И думать про пустое не хочу. Мне жить надо! Выживать, поживать – добра наживать. Ах, как всё перепуталось! Что есть добро? Тьфу, Соня, кончай рефлектировать! Тебе ребёнка поднимать надо. Это добро. «Мы не будем ждать милостей… взять их – наша задача». Справедливое перераспределение.

Когда ездит по городу, «зарабатывает» в автобусах. Будто опустила в кассу двадцать копеек вместо положенных пяти за неимением мелочи, а теперь, дескать, ей надо набрать сдачу с тех, кто собирается бросить пятачок за билет, – просит отдавать пятачки ей и спокойно отрывать билеты, потому что она, мол, уже заплатила за них авансом. Хотя на самом деле оторвала билет без оплаты, когда никто не видел. А теперь перенаправляет в свой карман деньги пассажиров, которые те намеревались отдать за проезд. Поскольку много передвигается общественным транспортом, то «заработки» составляют заметную сумму.

Эти хитрости в дополнение к изъятию «излишков» у хозяев дают дополнительно 30–35 рублей в месяц – можно снять однокомнатную квартиру в Москве, что она и делает, так как ездить из пригорода слишком накладно.

Леон женился на какой-то москвичке и перестал донимать Соню выяснением отношений. Москвичка оказалась славной – доброй, ласковой, без сониных наворотов. К Манюне относится, как к своей, когда та бывает у них. Может, Леон будет счастлив, сбросив часть проблем, которых в первом браке оказалось слишком много для незрелой души, и найдя в новой жене то, чего жаждал, – безоговорочное приятие? И перестанет самоутверждаться так по-дурацки, на что, возможно, провоцировала Соня своим максимализмом? И больше никто не захочет его убивать.

Случайные мужчины, с которыми Соня иногда коротает вечера и ночи, на роль отца не тянут. Да и сама Соня не ищет в них постоянного спутника – это слишком обременительно для уставшей души. Некоторые обижаются, что она относится к ним «по-мужски», не задерживая в сердце и мыслях, чего не скрыть. Но это же, видимо, и привлекает. Соня ни от кого ничего не ждёт, никого ни к чему не обязывает даже внутренне – это тоже чувствуется. При этом ведёт себя так, будто каждый – возлюбленный. И в самом деле любит его. И ласкает. И отдаётся со страстью. И старается, чтоб ему было хорошо. И откровенничает. И смеётся. И плачет от чувств. И шалит, как подросток. И прижимается к сильной груди, как ребёнок. И жалеет, как мать, за одиночество, за преходящесть всего. И расспрашивает, как друг. И успокаивает, как сестра. И забывает наутро.

– Ты гейша… гетера!

– Это оскорбление или комплимент?

– Скажи, что ты всю жизнь ждала нашей встречи!

– Я ждала нашей встречи весь день.

– Ты будешь помнить меня всю жизнь?

«Всю жизнь, всю жизнь»… Ах, какая тяга к масштабности! Это от неуверенности. Все хотят надёжного, вечного, неподвластного времени.

Соня нежно гладит спрашивающего, стараясь бережнее спустить на землю, – врать не может и обижать не хочет:

– Я буду помнить тебя завтра. Возможно, и через время. Кто знает? Время – такая странная вещь. А мы сами ещё страннее. Давай не будем думать про вчера и завтра. Ведь нам так хорошо сегодня!

Пару раз на день-два выбирался в Москву из своих шахт Ося. Но так случалось, что увидеться с ней мог только тогда, когда она после работы спешила на свидание к кому-то, кого – одинокого и ждущего – нехорошо обижать отказом. Даже из-за Оси.

– У тебя опять роман? – интересуется Ося.

– Нет, у меня опять анекдот, – смеётся Соня. – Если хочешь, проводи меня.

Ося провожает. Они долго стоят в подъезде, болтают, курят. И опять еле слышно звенят рядом колокольчики, а наверху ждёт, волнуясь, другой мужчина. Ося показывает донецкие фотографии. На некоторых девочки.

– Кто это?

– Так…

А глаза, как у кота, наевшегося сметаны. Девочки симпатичные.

Наступила осень. Сухая, ясная, но какая-то безнадёжная.

Газеты пестрят покаянными речами и письмами диссидентов Якира и Красина, осуждённых на лагерь и последующую ссылку «за распространение клеветнических измышлений о Советском Союзе». Тётка Варвара приносит плёнку с записью пресс-конференции в Центральном Доме Журналиста, где выступали после суда Якир и Красин.

– Мы вводили в заблуждение мировую общественность, создавая у неё превратное представление о жизни в СССР, – вещал Красин.

Ему вторил Якир:

– После глубоких раздумий я осознал вредность своих поступков. Это выдумка буржуазной пропаганды, будто в СССР инакомыслящих помещают в психиатрические больницы. Я сочинял такие письма, не разобравшись. То была клевета.

Соня подавленно слушает плёнку. Ведь клевета то, что они говорят сейчас! Она точно знает от Варвары: вышедшая на площадь в день вторжения танков в Чехословакию поэт Наталья Горбаневская до сих пор в психушке! Как и многие другие! Почему же так легко каются и врут эти, предавая то, чему служили, и тех, кто им верил? В том числе – и её. Только ради того, чтобы дали меньший срок? Порядочность – всего лишь вопрос цены?

Но не сломался же папа, хотя цена была куда большей!

Достойно выслушали в своё время приговор Даниэль с Синявским, а последнего, осуждённого на семь лет, даже освободили досрочно, хотя он ни в чём не каялся, – вынудило давление мировой общественности.

Не продались Александр Гинзбург, автор ходившей в рукописях нашумевшей «Белой книги» о процессе над Даниэлем и Синявским, и мальчик-поэт Юрий Галансков. А ведь им дали пять и семь лет лагерей!

В последнем слове на суде Гинзбург сказал: «Я спокойно отправляюсь отбывать срок. Уверен: честные люди меня не осудят». А мальчик-поэт Галансков умер в прошлом году в лагерной больнице, отказавшись писать прошение о помиловании. «Ино ещё побредём»… Не добрёл.

В прошлом году исключили из партии и Союза писателей чудесного фронтовика-романтика – барда Булата Окуджаву: он вместо публичного признания своих «политических ошибок» публично их не признал.

Многие считали долгом вступать в партию, чтоб не отдавать её на откуп нечистоплотным, улучшать систему изнутри, хотя всё чаще признавали правоту чьих-то грубоватых слов, быстро ставших крылатыми: «Если я пересплю с проституткой, больной сифилисом, она от этого не выздоровеет; а вот я почти наверняка заболею». Поэтому исключение из рядов КПСС подчас казалось облегчением: отныне не надо быть «меньшинством, обязанным подчиняться большинству», как того требовал Устав КПСС, не надо «единогласно одобрять».

Но вот лишение членства в Союзе писателей означало материальные и житейские трудности, иногда – невозможность существовать не только в профессии, а вообще. Однако немало было тех, кто не льстился на тридцать сребренников, как бы показывая: есть ценности выше, – и этим делая их значимыми. Бесценными: не имеющими цены, за которую их можно купить-продать, – они вне рыночного пространства.

Отказался покаяться поэт Борис Чичибабин, вышвырнутый из Союза писателей за богоискательство («Боже мой, таимый с колыбели, на земле покинутый людьми!»), сионизм («Стихи отъезжающим») и антисоветчину («Памяти Александра Твардовского»).

Отовсюду исключённый замечательный поэт Наум Коржавин эмигрирует, объявив причиной «нехватку воздуха для жизни».

Тётка по секрету рассказывает: гэбисты захватили тайник с рукописью «Архипелага ГУЛАГ» изгнанного из Союза писателей лауреата Нобелевской премии Солженицына, вызывают на допросы её знакомых. Многие каются, боясь лишиться писательских и партийных привилегий или, как Якир и Красин, осознав преимущества лояльности.

Тётка разобрала свою «тайную» пишущую машинку, дав напоследок перепечатать стихи Коржавина, и велела Соне быть осторожнее.

Но вскоре в «Литобозе»[65]65

Так называли журнал «Литературное обозрение».

[Закрыть] предлагают написать «положительную рецензию» на сборник бездарных стихов секретаря одного из республиканских отделений Союза писателей, где тот воспевает партию, – Соня отказывается:

– На такие стихи только пародию писать!

– Неужели не сможете найти какие-то добрые слова? – урезонивает Соню завотделом, внутренне соглашаясь с ней, но «надо». – Автор просил, чтоб это сделали вы, ему нравится ваш стиль.

– Зато мне не нравится его, – упрямится Соня. – Это издевательство над слухом и разумом соотечественников.

В голосе милейшего завотделом – стыдливая суровость:

– Вы должны делать не только, что нравится, но и что надо. Я вынужден буду доложить редактору об отказе – он в курсе, что именно вам я должен передать на рецензию сборник. Понимаете, чем это грозит? Безработных журналистов много. На ваше место охотно пойдёт любой. Чего добьётесь? Нужные слова всё равно будут написаны, а вы лишитесь работы. Не велика ли цена за личное мнение, которое и услышано не будет?!

– Вы правы. Но я не могу, – говорит Соня и узнаёт интонацию Лии, когда та прощалась в аэропорту, навсегда улетая из Москвы. – Я не могу.

Выходит в коридор и медленно пишет заявление об уходе.

Конечно, она не Даниэль с Синявским – масштаб не тот. За неё не вступятся, потому что никто не узнает об этом по причине её безвестности. Большинство знакомых назовёт такой поступок глупостью – ведь она лишает средств к существованию себя и Манюню. С неё просят так мало – написать пару страниц с деланным пафосом, где цитаты из текстов этого идиота будут говорить сами за себя, – и предлагают за это так много! Но, чёрт побери, она не хочет продаваться ни за какую цену. Неправда, что всё – вопрос цены! Для неё это очень большая цена – может быть, даже цена жизни. И всё-таки она не станет. Чувство гадливости после плёнки с покаяниями Якира и Красина обострило силу к сопротивлению.

Вспоминает мамину песню про «прапорщика юного», который «остался один от всей полуроты», но должен отстоять знамя полка.

Будто слышит мамин голос с надрывом: «н-не-ет, он не может назад отступать».

Она снова – маленькая Сонечка, которая при этих словах становится «прапорщиком юным»…

…Ей очень страшно, и она мгновение – только мгновение! очень долгое мгновение! – думает о бегстве с поля боя, представляя, как сейчас, прячась между мёртвых тел, уползёт к спасительному лесу с открытого пространства, где взрываются снаряды. Бессмысленно сопротивляться. И зачем отстаивать неживое знамя, когда главнее остаться живым, спастись?! Но Соня вдруг обречённо и вместе с тем с облегчением понимает: она НЕ МОЖЕТ бросить знамя. Очень хочет, но почему-то не может. Что-то чёрненькое маленькое и трусливое в ней хочет бросить знамя и убежать. А не может этого сделать что-то светлое и большое, которое тоже в Соне, но при этом куда больше, чем она сама, – будто не только Оно её часть, но она часть Его. Бросить знамя – это предательство вовсе не деревяшки с тряпкой, а предательство этого Большого Светлого. Непоправимая измена, которая так изменит Соню, что её никто никогда не узнает, и даже сама себя она не узнает, когда поглядит в зеркало. Потому что если Соня уползёт с поля боя, то всё равно не спасётся, а навсегда превратится в Скрюченного Чёрненького, который угнездился в ней и нашёптывает: «Брось! Беги!», а это было бы ужасно…

Соня решительно ставит подпись под заявлением об уходе. Что она теперь будет делать?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.