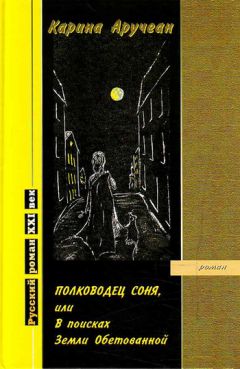

Текст книги "Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной"

Автор книги: Карина Аручеан

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 51 страниц)

– Н-нет.

– Вот видишь! – торжествующе воскликнул монашек. – Жизнь простая, как кубики. Что сложишь – то и будет. Значит, цель каждого: сложить то и так, чтоб самому нравилось. Просто нравится всем разное – отсюда и путаница. Но не смотри на других – запутаешься ещё больше. Думай, что самой хочется, делай, что самой надо, – и будешь счастливой. «Что пользы человеку приобрести весь мир, а себя потерять?» – так сказано в Писании. Однажды я вдруг услышал это как бы другими ушами: значит, я важнее всего на свете! Важнее всего мира! Я есть мир! И ушёл.

– Ну и я пойду. Дел много.

– Когда-нибудь ещё встретимся, – пообещал монашек.

Соня отвернулась поглядеть на уличные часы, а когда повернулась, монашек исчез, будто его и не было.

«Чудной какой-то, – подумала Соня. – И неприятный. Вроде и прав, а неправ – как-то искривил всё».

Почему-то было неприятно и от себя самой – будто её вывернули наизнанку некрасивыми внутренностями наружу.

Тётка Варвара встретила Соню десятком противоречивых бурчалок – «нечего было приходить», «проходи на кухню – наверняка голодная», «совершенно нечем тебя кормить», «я бульон тебе сварила», «ты вынудила меня встать, а я себя ужасно чувствую», «я прекрасно себя чувствую и в заботе не нуждаюсь». Она запихивала принесённое Соней обратно в сумки, крича, что это пригодится самой Соне, и тут же милостиво соглашалась на миндальное пирожное. Попутно Варвара обличала племянницу в безалаберности, самоуверенности и невежестве, восполняя сонины пробелы поучениями, что «стыдно не знать, кто такой Берроуз, а использовать в речи сленг – дешёвка», и показывала неподъёмную стопку книг, которые она приготовила Соне, чтобы та «хоть немного была похожа на культурного человека», тут же сообщая, что «молодой девушке вредно носить тяжести – может случиться опущение матки», при этом настаивая, что Соня должна взять всю эту груду с собой. Возражения – мол, есть библиотеки, – тётка отвергала: «Ты скорее с мальчишками время проведёшь, чем в библиотеке», после чего долго сокрушалась о том, что у племянницы до сих пор нет «молодого человека, хотя двадцать лет – уже зрелый возраст, и нельзя только за книжками сидеть». Пророчила: «Засидишься в девках – и твои родители умрут от горьких мыслей о несчастной судьбе дочери». А параллельно пугала: «Выскочишь замуж, не окончив учёбу, – и родители умрут от горя, что их надежды на великую будущность дочери не оправдались». Получалось: они в любом случае умрут – и Соня будет виновницей этого.

Соня отшучивалась, даже прикрикивала на тётку, вызывая шквал возмущения тем, что Соня не умеет себя вести с пожилыми людьми, за чем следовала дежурная реплика: «Бедняжка твоя мать, моя несчастная сестра Эва! Иметь дочь, не поддающуюся воспитанию…» – фраза прерывалась многозначительной паузой, в которой Соня должна была прочувствовать всю меру своего несовершенства, после чего буря стихала.

Соня целовала тётку в душистые кокетливо подкрашенные синькой лёгкие седые волосы, вызывая рецидив тёткиного презрения: «Ты очень сентиментальна!» – и хихикала над тем, что тётка млеет от поцелуев несмотря на уверения в нелюбви к «телячьим нежностям».

Они обожали друг друга.

Варвара была великая женщина, уникальная в своих неповторимых противоречиях, как все великие. Вероятно, в Книге Бытия под её именем была сноска: «непереводимая игра понятий».

Когда-то она была близко знакома с теми, про кого теперь пишут в учебниках, – с Бурлюком, Хлебниковым, Маяковским. В Маяковского она была тайно влюблена. Но он был раздираем другими любовями. Однако варварина безответная страсть ему, видно, нравилась – он провоцировал её на проявление чувств: по застенчиво-горделивым рассказам тётки, часто при всех хватал её огромными ручищами, кружил по комнате, называя «моя маленькая армяночка» и довольно смеясь, когда она краснела и отбрыкивалась. Соня представляла, как юная большеглазая Варенька, вырываясь из лап хамоватого великана, ещё сильней прижимается к нему грудью, ошеломительно – как у Сони – пышной на тонкокостном теле в полтора метра росту, и мечтает, чтоб остановилось мгновенье. Оно остановилось. Тётка стала лучшим специалистом в стране по записным книжкам Маяковского, мистически проникая любящим сердцем в хитросплетения и тайный смысл его зачёркиваний и закорючек, прикасаясь через них к его жизни и изучив её по минутам. Имела массу публикаций. Работала в Музее Маяковского со дня его создания. И бережно хранила всё, связанное с Любимым Поэтом, – в частности, дружбу с Его Любимой Женщиной Лилей Брик, с которой регулярно перезванивалась и ходила к той в гости. «Боже мой, – говорила Соне тётка, краснея, – мы были так молоды, и Он был так молод!» – и прощала Поэту всё. И заботилась об эгоистичной стареющей Лиле, прощая и ей всё. И переписывалась с лилиной сестрой Эльзой, живущей в Париже, и с кем-то из Бурлюков, и с другими, эмигрировавшими из её прошлого за границу. И получала ответы, много лет терпя интерес к своей переписке со стороны бдительных органов госбезопасности и умело отбрехиваясь, но от друзей, привычек и принципов не отрекаясь.

«Стыдно не знать, что французская писательница Эльза Триоле не только жена другого писателя Луи Арагона, но и сестра Лили Брик!» – выговаривала она Соне, а та восторженно вздрагивала от летавших по комнате хрестоматийных имён. Казалось: в современной тёткиной квартире у метро «Павелецкая» парЯт живые неправдоподобные птеродактили и, опускаясь на белые листы бумаги, оставляют загадочные следы в виде букв, которые тут же становятся историей.

Тётка так никогда и не вышла замуж, хотя не осталась старой девой: была у неё какая-то сильная плотская фронтовая любовь – она медсестрой прошла всю войну до Берлина. Но фронтовая любовь тоже погибла. И тётка, решив не множить счёт личным потерям, стала жить одна, вернувшись к первой любви – к памяти о Поэте, заполнив дом его рукописями и рукописями о нём.

Высокий слог тёткиных речей о книгах и литераторах мгновенно сменялся на сухой менторский язык, когда она решала вдруг повоспитывать Соню, и тут же переходил в приземлённо-базарную сочную речь, когда тётка вспоминала Розальку, бывшую соседку по коммуналке, из которой давно съехала, – Розалька подбрасывала ей в комнату клопов и грязные тряпки в суп на общей кухне.

Жанры непредсказуемо перемежались без всякой внешней логики, но вместе составляли странную яркую картинку, где разные цветовые пятна, мешая вначале друг другу, образовывали вдруг неожиданно логичный рисунок. Это было Искусство.

Розальку Варвара забыть не могла. Собственная неотмщённость и розалькина великая зловредность до сих пор глодали её, как избыточный желудочный сок гложет стенки желудка, не получая пищи. Вероятно, тётка по-своему нуждалась в Розальке, ибо та добавляла живых страстей в тёткино строгое – почти аскетичное – существование, и поэтому, даже канув в Лету, Розалька возникала в любом разговоре, как привидение.

Энергичная, несмотря на свои «изрядно за шестьдесят» тётка истово заботилась обо всех, кто попадал в поле её зрения, окружая попавшего такой заботой, что выйти из окружения было невозможно. Она бесконечно бегала с полезными киселями и бульонами по больницам к престарелым друзьям и подругам, не обращая внимания на собственное нездоровье. Те её бесцеремонно эксплуатировали – она этого не замечала. В её квартире вечно жил кто-то из провинциальных родственников и знакомых, которых она нещадно травила нравоучениями, демонстрируя недовольство нарушением привычного ритма. Но неизменно вставала затемно, хотя не любила ранних вставаний, – готовила нарушителям завтрак, ждала с обедом после их ежедневных походов по столичным магазинам. А когда те уезжали, слала им на голодную периферию продуктовые посылки, собранные на свою скудную пенсию, гордо заверяя, что прекрасно живёт на зарплату музейного работника, умалчивая о нищенских её размерах.

И всем казалось: так и надо. И никто не отвечал тем же, потому что вернуть той же мерой было невозможно – варварина мера была слишком велика. А она и не ждала этого. Защищала «неблагодарных», когда кто-то указывал ей на чьи-то «иждивенческие настроения», пеняя, что она не думает о себе самой. Но это и была она сама.

Все полагали: это оттого, что у Варвары нет детей, – и охотно становились её детьми на время. Но Соня была уверена: дети не сделали бы тётку иной. Варвару переполняла неиссякаемая любовь. Она требовала выхода и не нуждалась в подпитке: её не убывало, как ни расходуй, ибо вся Варвара состояла из неё. Иссякнуть эта любовь могла только с варвариной жизнью, и Всепрощение было её спутником. Даже Розальку тётка жалела, хотя злилась горячо, как делала всё на свете.

Варвара стеснялась чувств, потому и зловредничала языком, язвила, старалась выглядеть суше. Но Соня понимала её уловки, ещё больше любя и уважая за них Варвару, – и никогда не обижалась на гадости, которые так и сыпались с губ тётки, когда та видела племянницу.

«Если понимаешь и принимаешь мотивацию человека, то невозможно обидеться или рассердиться всерьёз, что бы он ни делал. Мотивация – вроде барашка в коробке, которого рисовал Маленький Принц, – вынесла Соня из наблюдений за Варварой и собою. – Наверное, из понимания мотиваций и вырастает прощение».

Сегодняшний визит к Варваре был вызван не только заботой о ней. Соня хотела использовать «тайную» пишущую машинку тётки, чтобы перепечатать ходившие по рукам стихи «ядовитого гриба», как именовала его советская пресса, – математика и поэта Есенина-Вольпина.

У тётки был древний не зарегистрированный нигде ундервуд – если попадёт в лапы КГБ что-либо на нём напечатанное, то владельца не вычислят. Все нынешние машинки зарегистрированы, копии их шрифтов с неповторимыми индивидуальными особенностями есть в анналах КГБ. А эта, неуловимая, – только для запретных перепечаток. Для работы у тётки другая машинка.

– Есенин-Вольпин блестящий математик и плохой поэт, хотя сам полагает наоборот. Прочитала – и ладно. Но раз собираешься размножить, то значит: намерена кому-то дать, а это уголовно наказуемо. Не стоят его стихи риска, – предостерегла тётка племянницу. – Если хочешь перепечатать что-то стОящее, вот тебе послереволюционные письма Короленко Луначарскому. Только – чур! – в одном экземпляре! И не трепись об этом с приятелями, оставь просто для себя, для истории. Чтобы было. Будь хранителем, а не дешёвым треплом. Не кичись «приобщённостью» – это пустое!

Тётка, давний друг Корнея Чуковского и его семьи, частый гость в литературном Переделкине, сама хранила немало запрещённых текстов. Но, свидетель эстетических, политических и житейских баталий в писательских кругах, знала о бытующем там стукачестве. К нему понуждали неосторожных, ловя на какой-то слабине. И тётка учила племянницу конспирации. Видя интерес той к недозволенному, предпочитала, чтобы Соня узнавала что-то от неё, а не от случайных знакомых, среди которых наверняка были провокаторы. Письма Фёдора Раскольникова, «Скотный двор» Оруэлла, Открытые письма Лидии Чуковской и многое другое Соня прочитала у Варвары. И зная, что выйти на «тайную» тёткину машинку гэбэшники не могут, нередко использовала её, подбрасывая потом перепечатки тем, кому, по её мнению, это тоже стоило бы прочитать. Подбрасывала так, чтобы нашли как бы случайно и не связывали находку с ней. А сама крепко держала язык за зубами, не корча из себя борца и многознайку. «Одно из первых правил, – учила Варвара, – никого не подводить, рисковать только собой. Но в твоём случае лучше б и собой не надо. Твои родители и так много пережили. Оставь битвы на будущее, а пока просто саморазвивайся».

Печатая письма Короленко, Соня прикидывает, о чём можно говорить публично, не раскрывая знакомства с оригиналом, и при этом отвести душу – обругать цензуру. Пожалуй, можно будет даже похулиганить: использовать один эпизод при сдаче экзаменов – на «голубом глазу»! – в качестве чисто исторических сведений. Как в 70-х годах 19-го века обеспокоенный разгулом демократии Александр II решил уничтожить все газеты кроме «Правительственного вестника» и «Губернских ведомостей». Но министры предостерегли: одностороннее освещение вредно для государства, без независимой критики власть вырулит не туда! Ведь только слыша разные мнения об одном и том же, можно корректировать курс в желаемом направлении – без самообмана. Правда, и без этого есть риск не удержать руль. Но это уже вопрос квалификации рулевого. Однако игнорируя направление подводных течений и розы ветров, скорее пойдёшь на дно.

Независимая критика – это подводные течения. Разноголосица мнений – роза ветров.

И царь – царь! – согласился с этим. В отличие от нынешних…

Соня печатает страстные строки автора «Детей подземелья» и думает, что она и её современники – тоже обделённые «дети подземелья», куда не пробивается извне солнечный луч.

Но, по странному закону Города Кривых Зеркал, света в этом подземелье больше, чем снаружи. Чтоб увидеть всё в ясном свете, нужно забраться именно сюда.

И правильно, что она потихоньку подкидывает другим информацию для размышлений. Народу в этом подземелье должно прибывать!

Во-первых, когда таких много – это вроде гарантии безопасности, потому что всех не пересажаешь. А во-вторых, подземелье восполняет часть информационного поля, урезанного властями из-за страха, что их трон пошатнётся. Ведь полнота информации – источник ОБРАЗ-ования, которое образует личность. А личности постепенно формируют общество, изменяя его психологию. Правы древние греки: «песнопения способны изменить политический строй»!

– Не зная броду, не суйся в воду! – будто читает её мысли Варвара.

– Не дура! – бурчит Соня.

– Не бери на себя слишком много! – тревожится тётка.

– Я не беру на себя много. Лишь самую малость. Я понимаю, что не в силах изменить мир. И не рвусь это делать. Но я в силах сделать так, чтобы тем, кто оказался со мной на одном историческом и географическом отрезке, жилось немножко радостнее и… осмысленнее.

– Ты это определила как цель своей жизни? – хмыкает тётка.

– Пожалуй, да, – отвечает серьёзно Соня. – Можно сказать и так. Хотя до этой минуты я не думала об этом как о цели. Но мне это подходит. Это широкая цель – не промахнусь!

– Надеюсь: ты умнее, чем кажешься, – язвит тётка.

На этой оптимистической ноте они расстались.

Соня вернулась в общежитие затемно. Открыла дверь комнаты – и обомлела: на её кровати сидел… Леон.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

«Прибыл по мою душу!» – чуть не сорвалось с языка.

Вместо приветствия Леон недовольно забурчал:

– Где тебя носит?! Я бросаюсь с другого конца страны – выяснить, что стряслось… поддержать… а она по Москве шляется, как ни в чём ни бывало. Подруги говорят: всё в порядке. А я сорвался с работы, заявление об уходе оставил, сказал дома, что недельку поживу у Мехти, он меня натаскает по русскому для вступительного экзамена в институт. Одолжил у него деньги на самолёт – и к тебе. Сижу голодный три часа…

Соня вывалила перед Леоном скромные тёткины гостинцы.

– Врёт! – сказала Катя. – Я ему печенье с чаем дала. А про его героизм слушать не стала, хоть он пытался мозги мне пудрить своей уникальностью. А у меня завтра зачёт. Ладно, оставайтесь, поеду ночевать к дяде. Твой уникум трёшку на такси дал. Береги своё одеяло!

– Какое одеяло?

– Твой герой, похоже, из тех, кто одеяло на себя тянет.

Видно было: Леон ей не понравился.

– Бедная! С какой грубой девушкой живёшь! – сказал Леон, когда дверь за Катей захлопнулась.

Не слушая возражений, облапил, ткнулся губами в шею:

– Моя! Теперь только моя. Никому в обиду не дам!

Ого, мальчик маниакально серьёзен! Как в плохом кино. Не понимает, что смешон? Или так велика его любовь, что готов быть смешным?

Второе подкупает.

«Надо же, примчался на помощь, всё бросив. Не взвешивал. Не выгадывал. Какое одеяло?! Разве на себя он его тянет? Нет, пытается меня прикрыть. По-дурацки, но искренне. Надо его остановить, чтобы не делал шагов, о которых может пожалеть»…

– Подожди, Леон! Я…

Щёлк. Мрак.

Кажется, он рассчитывает на другое.

Щёлк. Свет.

– Подожди! Я…

Щёлк. Мрак.

Что ж, в темноте разговаривать легче…

– Скажи, что этого не было.

– Но это было!

– Тогда я ничего не услышал. Значит, ничего не было, – гипнотизирует её и себя Леон. – Всё будет только со мной. Всё начинается только сегодня.

Щёлк! Свет.

– Хочу тебя видеть. Всю. Как есть. Мою.

По его сценарию, вероятно, Соня должна броситься к нему, зарыдав от благодарности и сдирая с себя одежды.

Свет мешает отдаться игре, предостерегает: игра становится слишком серьёзной, претендует на жизнь, пытаясь подменить собою.

А почему бы нет? Она выйдет из игры, когда захочет, но сейчас нельзя. Это всё равно, что дать по морде тому, кто предложил кусок хлеба, полагая ошибочно, что ты голодна. Мальчик проявил мужскую решимость и великодушие, упивается этим, ждёт благодарности за героизм. Плати по счетам! Кредиторы всегда приходят не вовремя…

Соня пытается найти верную интонацию, угадать «жанр пьесы», развивающейся вопреки её воле.

Только свет мешает. Показывает всё, как есть, высвечивая нелепость ситуации, – будто сошлись на одной сцене актёры из разных пьес.

Что ж, соединение мелодрамы с водевилем может оказаться увлекательным! Сказал же классик: жизнь – театр, люди – актёры. Мехти почему-то вспомнился. Они с Мехти откровенно играли, но не было в их игре придуманности, невсамделишности. Это была жизнь. И играли они в лад, не посягая на пространство друг друга, оставляя «воздух» для свободного волепроявления каждого. А тут, с Леоном, – кто кого. Всё слишком всерьёз и вроде бы это – самая что ни на есть жизнь, но не покидает ощущение театральности.

Будто предназначена им какая-то роль с заданной «линией», но требующая импровизации, – и нельзя отказаться, потому что спектакль уже идёт, и невидимая публика сидит в тёмном зале, и неизвестное жюри готовится вынести решение.

Ощущение фатальности волнует, тянет к Леону. Что-то роковое сгущается вокруг, подчиняет себе.

Щёлк. Мрак.

Неопытные руки неловко шарят по ней, не могут сладить с пуговицами и крючками.

Загудели ветры. Завихрились смерчи. Подняли столбы пыли, так что вмиг не стало ничего видно. Взволновались воды.

Выплеснись, вода! Помчись потоком, не разбирая дороги. Поглоти берега со всем, что есть на них. Проложи новое русло. Захлебнись сама собою! Утони сама в себе. Узнай своё дно. И возродись – мудрей и полнее. Или испарись, исчезни, уйди под землю, не выдержав испытанья.

Игра так игра! Пусть станет жизнью. Или кончится смертью. «До полной гибели всерьёз». Победит лишь один. Кто?

Ничего нет, кроме потока. Ничто не важно, кроме движения!

Там разберёмся…

…и горячая не знакомая ранее женская плоть раскрылась ему навстречу, защекотала обжигающей влагой, вобрала, сжала, замерла и запульсировала, запульсировала. Он вздрогнул, напрягся, попытался вырваться. Но через секунду сам настиг её. И снова рванулся прочь.

Она отпустила его на мгновение – и тут же устремилась за ним. Догнала, обняла нежно и властно упругими мокрыми шелковистыми лепестками. И опять всосала в себя, как хищный экзотический цветок – глупого жука. И его не стало – он растворился, весь истёк блаженством…

Это было совсем иначе, чем с Володей. Что-то тёмное кровожадное ликующе вырвалось из Сони. Может быть, это то, что зовётся страстью? Хотелось кусать, рвать на куски чужое тело, покоряя его себе, лишая воли. И при этом лишаться воли самой. Будто перестаёшь быть.

И победа становится поражением, и поражение – победой, и разделить их уже нельзя.

Пиршество плоти, поглотившей дух и разум…

– Моя? – сначала спрашивал, а под утро уже торжествующе рычал Леон. – Моя!

И не было ничего в мире слаще этого удовлетворённого рыка. Будто в средневековом замке сыто рычат собаки под столом, куда кидают обглоданные мослы, оставшиеся от того, что было недавно красивым цельным натюрмортом, – и это ощущается как правильность, потому что для чего же ещё натюрморт, как не для того, чтоб насытить утробу, которая воспринимает его только как образ пищи. Для лучшего выделения желудочного сока.

Соня была готова метать и метать под стол всё, что когда-то – давным-давно, вчера – казалось ей дорогим. И сама была готова упасть на пол и распластаться добычей, чтобы снова и снова слышать победное рычанье, гордясь, что стала причиной столь неиссякаемых желаний и наслаждения. И насладиться этим самой.

К утру Соня неистово влюбилась в Леона. Влюбилась какой-то звериной частью натуры, которая долго спала в ней, потягиваясь и набираясь сил. Ей нравились его жадные руки и то, как они быстро всему учились, бесцеремонно шаря по её телу и внутри него. И втайне ощущала себя королевой, только играющей рабыню. Королевой, которая подчиняется – чтобы подчинить… готова быть покорной – чтобы сделать наперсника зависимым от этой покорности… соглашается на цепь, потому что на другом конце цепи – он.

Оплавились и потекли краски с натюрмортов, потемнело серебро, сморщились и потускнели тугие бока светящихся лимонов.

– Моя! – разнёсся меж звёзд торжествующий рык.

– Моя-я! – прогремело раскатами грома, будто азбука Морзе. Простучало градом. Написалось синими молниями на чёрном небе. Зажглось сполохами над землёй, как «мене, текел, фарес»[42]42

Огненные письмена, появившиеся на стене в разгар пира у царя Валтасара: «Исчислено, взвешено и разделено»: «мене» – «исчислена власть твоя и положен конец ей», «текел» – «ты взвешен на весах и признан слишком лёгким», «фарес» – «разделено царство твоё и отойдёт врагу», т. е. «Всё, каюк!»

[Закрыть].

И покатилось, покатилось эхом в глубину Вселенной:

– Моя-я-я! Погибла-а-а!

– Погибла? – сожалеющий шёпот прошелестел в листве, тронутой первым лучом. – Посмотрим…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.