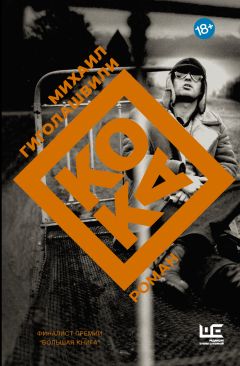

Текст книги "Кока"

Автор книги: Михаил Гиголашвили

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 29 (всего у книги 53 страниц)

– Всё! Решено! Еду в Голландию, как откинусь! Пойду в магазины траву покупать и по бабам ходить! А если залечу – здоровье подправлю и научусь чему-нибудь, кроме цап-царапа! Там китаечки или монголочки есть? Таких люблю, маленьких, вёртких…

– Всякие есть. На любой вкус и бумажник, как и всё на Западе.

Черняшка с неподдельным интересом спросил:

– Как это они, суки-бляди, так всё построили, что у них всё хорошо, как у людей, а у нас всё хреново, вечно через пень-колоду, как у не́люди?

Коку это интересовало мало, но он всё-таки отозвался:

– Перестройка же была… Может, лучше станет… – Но Черняшка уверенно усмехнулся:

– Узришь ты в тюряге перестройку! Как же! Как был острог, так и будет! Какой на хрен пинг-понг? В день выводят на часок в пустой базок – вот и все твои пинг-понги! А так целый день взаперти. Раз в месяц передача. В посылке что можно? Чай, сигареты, масло топлёное, сало, колбасу копчёную, лук-чеснок, печенья, пряники, сухари, сушки…

Подавленные голодным видением всего этого богатства, оба умолкли – на ужин не смогли съесть кашу, политую горьким постным маслом, и теперь пытались унять урчащие желудки. Но Кока не поленился спросить:

– А кайф в передаче передавать удаётся?

– В подгоне? Нет, риск. Лучше в польском кошельке… Ну, в манде на свиданку пронести наркоту, деньги, ещё что, к бабе в дыру много лезет, куда больше, чем пидору в задницу…

Помолчали. Мысли затягивали Коку в лавину страха. Лавина не давала дышать и несла его всё дальше, к неизвестному обрыву… И чудился Пётр Ильич в очках с верёвочкой… И цепкие руки белобрысых оперативников… И гулкие голоса из-за двери… Шаги… Перебранка… Чей-то заунывный вой словно с того света… Рядом сопит Черняшка… А завтра – тюрьма… Как быстро всё произошло! Только недавно бабушка читала стихи Лермонтова – и вот, пожалуйста, управление МВД на Лермонтовском разъезде. Конечная точка прежней жизни. Начало страшной… И слепящий свет лампы… И гудящая боль в голове… И голова – словно под каменной шапкой, надетой на него его злобным фатумом…

Ворочаясь на настиле, Кока вдруг вспомнил про кропалик.

– Хочешь план курнуть?

Черняшка быстро поднял голову, ошарашенно переспросил:

– Чего? Курнуть? Дурь? У тебя есть? Откуда?

– В пистончике кропаль завалялся, с четверть горошины. Кури, я его видеть не могу! – Отдал дурь, которая тут же была заделана в сигарету и выкурена Черняшкой, поддакнувшим: правильно, с дурью надо завязывать, от неё башка пухнет и мозги сохнут.

– Вот ханка – это другое дело! Мы, малы́е, под Ростовом на колхозных полях, где могли, мак сеяли, растили, собирали, кокнар варили. Ух, и крепкий был! Вот меня тогда и прозвали Черняшкой. Ну, от кликухи не отмажешься. Мазила – ничего, хуже бывает. Хорошо, что у тебя вообще погремуха есть – значит, с блатными тёрся, васьвасился.

– Как не тёрся? В Тбилиси каждая покупка кайфа – это тёрки с блатными. И с ворами ширялся, и с бандитами, и с профессорами…

– Ну и хорошо. Значит, сечёшь кое-что. – Черняшке после кропаля явно нравилось учить первохода тюремным азам. – Бороду не брей. Раньше не разрешали, теперь можно. Зайдёшь в камеру, скажи: “Мир в хату”. Спроси, кто смотрящий, где есть место матрас положить. Ну, а дальше – по ходу, что и как. Не быкуй, не то можно на буйвола нарваться… К землякам прибейся. И смотри – на очко не ходи, если люди хавают. Терпи, пока занавески на “телевизоре”… ну, на полках, не закроют. Тогда можно. Если ты к людям с уважением, то и они к тебе тоже. А нет – не обессудь, ответка сразу прилетит! Я вот хотел спросить, а в Амстердаме трамваи и автобусы есть? – опять перескочил он на свою мечту. – Как там, давка есть? Работать можно? Своих щипачей много? Да уж будут, куда денутся! – ответил сам себе.

Говорил мирным спокойным голосом, и это спокойствие невольно передавалось Коке. “Человек пять раз сидел – и ничего, жив и очень даже бодр… И в тюрьму стремится, как домой… Значит, не так уж страшно, выжить можно…” – утешал он себя, однако эти доводы не могли отвалить сизифов камень с души, перебить тоску – непереставимую, беспросветную, тяжкую, жгучую, горючую, горькую…

Но интересно: как ни болтлив Черняшка, он о своём деле ничего не говорит. Только раз обмолвился с досадой, что щипачам нечего “яшкаться” с домушниками. “У тех свои повадки, а у нас – свои… Я чистодел, а они… – И перевёл разговор: – Ты откель так хорошо по-русски шпаришь?” На что получил ответ: “Бабушка учила. Во дворе говорил, в районе, книги, кино, телевизор, радио. У нас все говорят. И раньше, при царях, говорили”.

Ещё Черняшка не знал, что такое “Николоз” (услышал, когда Семёныч крикнул), потом понял:

– А, Николай. Значит, Коля. – Что вызвало щемящий укол памяти: как шутил дядя Родион, “ты не Кока-раскока, ты Ника – победитель!”… Да уж, победитель!.. По своей глупости сам себя победил, на обе лопатки уложил!

– Свет проклятый! Глаза от него горят! – ругнулся он в сердцах, не в силах забыться хоть во сне от ужаса, творимого с ним неизвестным Нечто, что окрысилось на него давно, всерьёз и надолго.

– А мы его сейчас того, ликвидируем! – И Черняшка, встав на нары, точным плевком со второго раза угодил в лампу, отчего та с треском разорвалась. – Мистер Тьма пожаловал!

Наступила вожделенная темнота. Кока сбросил ботинки, укутал ноги курткой и затих, как та курица, которую он собирался резать в подворотне.

Мучением были мысли о родных. У мамы – больное сердце, ей нельзя волноваться… А бабушка?.. С ней наверняка случился инфаркт, если приходили менты с обыском. Сказали ли они, что с ним и где сидит?..

Сам он какой уж день зубы не чистит, не моется по-человечески!.. От него по́том несёт. Одежда пропахла псиной. Всё вокруг мерзкое, грязное, склизкое… Мистер Тьма властно пожаловал в его жизнь!

Потом на ум пришёл дядя Ларик. Может быть, он что-нибудь может сделать? Но что? Здесь Россия, не Грузия. У дяди здесь друзей и знакомых нет. Да и что можно сделать без денег, которых нет? У бабушки пенсия десять долларов, мама Этери и отчим-француз живут от зарплаты до зарплаты, да ещё кредит за квартирку выплачивают. У отца Ивлиана тоже вряд ли что-нибудь будет – он и бабник, и игрок, а это требует денег. В общем, пролёт, голяк, голый вассер!

Вдобавок к душевной тоске мучил простой голод. В животе урчало и переливалось, а Коке представлялось тёплое раннее утро в Сололаки. Занавески колышутся под тёплым ветерком, отчего солнце суетливо снуёт по галерее, кропит её золотыми пятнами. Бабушка готовит внука к школе. Белая, ещё тёплая от глажки рубашка. Шёлк пионерского галстука. Серая форма. Но сначала святое – завтрак: яичница с помидорами, чай с оладьями и свежими французскими булочками, за которыми бабушка посылала сопливого соседского мальчишку – турка-месхетинца Назыма, вечно без дела торчащего во дворе.

Иногда, когда Назыма во дворе не было, Кока сам бежал на Лермонтовскую, в магазинчик на углу, где грузчики к тому времени обычно сгружали лотки с булками, хрустящим серым хлебом, овальным “греческим”, брусками чёрного. Если не полениться пробежать ещё сто метров, то на Махарадзе в пурне[176]176

Пекарня (разг.).

[Закрыть] можно взять горячий королевский шотис-пури. Но завтрак ждёт, поэтому надо спешить домой, а по пути не забыть поглазеть на драку уличного пса Муры с дворовым котом Шошотом, послушать перебранку дворничих, что шаркают мётлами и переругиваются птичьими звуками, полюбоваться на сапожника Рубена Спартаковича – тот иногда надирается с раннего утра, бродит по улицам, держась за стены и выкрикивая ругательства, а дома колотит жену, поминая не полученное тридцать лет назад приданое и проклиная суку-тёщу, что отсудила у него полквартиры.

Да, самыми вкусными были горячие французские булочки: они так смачно хрустели с маслом и куском терпкого гуда-сыра!.. А мцхетские пирожки чем хуже?.. Тоже очень хороши… Но с хинкали от Баграта не сравнятся!.. Хотя чебуреки за Оперой тоже знатные: золотистые, тонкие, хрусткие, с вкусным соком, отлично идут под чачу… А ещё лучше под неё идут шашлыки, что жарит в павильоне на Дигомской дороге старый Губаз из своих родных поросят – он их растил, знал по именам и обязательно сообщал (хотя посетители просили не портить им аппетита этими подробностями):

– Берите! Прошу! Это Додо, жирненький, очень хитрый был, от мамы не отходил, больше всех молока сосал!

– Вот и дососался! – шутили в ответ, принимаясь за душистое, пряное, острое мясо с маринованным луком и домашним сацебели… А наваристый пити на станции Пойлы, мечта детства?.. А бабушкины котлеты?.. За жареной корейкой с луком и картошкой ездили в столовую при 31-м заводе, у входа всегда торчат машины, всем известно об этой вкусной корейке!.. А острые сосиски “Иверия” с убойной горчицей и горячим лавашем в ангаре на набережной?.. Кебабы с гранатом и сладким луком в закусочной возле Дома профсоюзов?.. В крайнем случае и аджарские хачапури в подвальчике под “Водами Лагидзе” сойдут… Даже холодец бы съел, несмотря на его дрожащую сущность!.. Где всё это?.. Было ли вообще?.. Будет ли?..

Очнулся Кока от чего-то влажного на лице. Ощупал себя. От голода растеклась слюна по подбородку, а по щекам – слёзы…

Прислушался. Пока он мечтал о шашлыках, Черняшка в темноте продолжал рассказывать бесконечную историю о том, как однажды целую ночь в сарае у барыги выпаривал ведро воды, в которое сунул пузырёк с кипящей ханкой, чтобы его охладить, а пузырь возьми и лопни! Но под утро, когда жидкости в ведре осталось совсем мало, не выдержал, набрал в шприц слишком много, отчего поршень вывалился, и злосчастное зелье ушло в землю…

– Я чуть не охренел! Прикинь – целую ночь выпаривать ведро воды до пары кубов – и потерять! Я так заорал, что барыга проснулся и дал мне горсть кокнара!

29. Тюрьмама

Утром, до завтрака, дверь загрохотала.

– Подъём! Воронок прибыл! Готовсь, босота! – кричал Семёныч.

Кока обречённо сидел у стены с пустой чугунной головой. Ночью заснуть так и не смог, сейчас, глядя в пол, вяло клевал носом. Осоловелая апатия овладела его чугунной головой. В грязной одежде, пропахший камерной вонью, он тусклым глазом смотрел в пол.

Черняшка сел на нарах.

– Даже чутарик не покемарил? Страшно? Ничего! В тюрьмаме тоже жизнь. Я уж тебе говорил, своих держись – они в обиду не дадут, помогут откусаться, если что мутно пойдёт… С кайфом умеешь возиться? Ну, варить черняшку, мастырки заделывать? Химичить?

– Могу.

– Вот. К вору прибейся, ему помогай. И ещё вот что: больно ты вежливый, часто не благодари… И улыбайся поменьше – таких не любят, – напомнил Черняшка (а у Коки в голове всплыли слова Сатаны в пивбаре: “Не спасибкай”).

Мозг с трудом начинал шевелиться. Но дальше вопроса-обрыва, что его ждёт тюрьма, мысли не забирались.

Дверь лязгнула. Офицер по листу произнёс:

– Гамрекели! Николоз!

– Я!

– Попова свинья! Статья?

– Кажется, 224…

Офицер усмехнулся:

– Если кажется, креститься надо. На выход, с вещами!

Кока кивнул Черняшке:

– Пока!

– Удачи! Может, свидимся на тюрьме!

На него надели жгуче-холодные тяжёлые наручники. Офицер зашагал впереди, двое солдат с автоматами вывели Коку из решётчатой двери КПЗ мимо Семёныча, шепнувшего:

– Держись, паря!

На миг увидел людей на лестнице, яркую одежду, синие формы… Но погнали толчками в спину:

– Быстрей, зверюга!

Возле управления – воронок с открытой дверцей. Рядом – другой офицер и солдат с автоматом.

– Стоять!

Офицеры что-то быстро сверили по бумагам, вполголоса посоветовались, решили:

– Полезай в “конверт”! – и тычком загнали Коку в воронок, а там – в железный глухой ящик с полметра.

Захлопнули дверцы.

Сколько он сидел в гулкой темноте, в железном холоде и ржавом запахе в наручниках, резавших запястья, неизвестно. Он словно окаменел, хоть и слышал приказы снаружи, топот, ругань конвоя – кого-то буйного вталкивали в воронок.

Лязгнула решётка, буйный орал:

– Чтоб вы сдохли, падлы сучьи!

Кока стал внимательно прислушиваться. Пару раз негромко спросил:

– Нукри, ты здесь? – Но ответом был звонкий удар по дверце:

– Хавальник завалил, не то отхватишь!

Они всё стояли. Он окоченел. Металлический запах железа был остёр. Буйный в голос ворчал, что у него украли курево. Солдаты шикали в ответ, чтоб он заткнулся, не то они живо ему язык в задницу засунут!

Наконец всех погрузили, захлопнули и заперли двери. Завели мотор, и воронок пошёл трястись по улицам.

Ехали быстро. На поворотах Коку заносило на стенку “конверта”, обитую алюминием с острыми дырами, что впивались в тело, – трудно удерживать равновесие со скованными руками. Вспомнился рассказ бабушки об инквизиции, которая сажала людей в шкаф, где были дверцы с шипами вовнутрь, – после закрытия этих дверц от человека оставался кровавый фарш…

Остановка. Железный, долгий, протяжный, как вой волков, лязг.

“Ворота!” – понял Кока.

Опять топот ног, скрежеты, грохоты, окрик офицера:

– Из “конверта” последним веди – большая статья! (Это о нём.)

Слышно, как выводят буйного, – тот опять брыкался и крыл матом солдат, пока не прозвучали чавкающие удары – один, второй, третий, и ругань смолкла. Ещё выводили кого-то…

Наконец отворилась дверца:

– Вышел! Быстрее!

Вылезая по откидной лесенке, щурясь от внезапного света, успел заметить, что воронок стоит во дворике, а вокруг, всюду, – белые стены с колючей проволокой по верхам, башенки с автоматчиками.

Кока прошёл мимо караульных с собакой – овчарка не шелохнулась, только посмотрела на него укоризненно и смущённо отвела взгляд.

Один из солдат указал на лесенку, ведущую в здание с окнами в решётках:

– Туда! Быстрее! – взял у офицера папку и отправился вслед за Кокой, подгоняя его тычками автомата в спину.

У дверей солдат снял с Коки наручники. Растирая затёкшие, горевшие запястья, Кока вошёл в помещение, похожее на ресепшен в дешёвой гостинице. Стойка, шкафчики с отделениями. За стойкой – два офицера мирного канцелярского вида. Что-то перекладывают в бумагах.

Один взял у солдата папку, отпустил его:

– Свободен! – И начал просматривать папку. – Фамилия! Статья!

– Николоз Гамрекели, статья 224, часть первая. – Он уже знал, как отвечать.

– Николоза себе оставь. Фамилия и статья – и всё. Год рождения?

– Тысяча девятьсот шестьдесят шестой.

Уточнив ещё кое-что по мелочи, кивнул другому офицеру:

– Отправь этого Гамадрила до шмона в пятый отстойник.

Отстойник оказался немногим больше “конверта”. Узкая скамья – ни сесть, ни лечь, только присесть. Изнутри стены, как в воронке, обиты алюминием с острыми дырами наружу, прислониться невозможно.

Кока сел на холодный пол. Уронил голову. Тянуло закрыть глаза и никогда не открывать… А как же весенний Сололаки?.. Крики мацонщика?.. Шум двора?.. Перекличка соседей?.. Запах сирени, чьи упругие головки касались Кокиных окон, наполняя дом волшебным запахом?..

Он сидел, окоченев, одеревенев, пока толстый надзиратель не отворил глухую дверь:

– Вперёд! Вылазь! – и завёл Коку в комнату с голыми стенами.

Решётки на серых от грязи окнах. Яркие лампы освещали мелкий сор по углам. Какой-то белый шкаф. Посреди комнаты – цинковый морговский стол. У стола – высокий худой надзиратель в чёрной форме, рядом второй – пониже и потолще. Из-за слишком яркого света лиц не разобрать.

– Одежду снять! Всю!

Повиновался.

– Встать к стене! Ноги на ширину плеч! Присесть! Пусто!

– Да что пусто, Харя? Ты полезь, проверь! Пусто ему! – заворчал толстяк, но худой Харя зло отозвался:

– Перчаток нет, кончились… Сам лезь, если надо… Давай одевайся! – кинул Коке одежду, которую до этого основательно прощупал толстяк, названный Харей “Сало”.

Ничего не обнаружив в карманах, сделали какие-то пометки в карте, и толстяк Сало приказал:

– Теперь фото!

Кока поволокся в угол к фотоаппарату на треноге. Встал возле шкалы роста. Харя щёлкнул его в фас и профиль, заставив держать в руках чёрную дощечку с фамилией и статьёй. Стал диктовать Салу:

– Так… Рост, пиши – 187… Здоровый бугай… Волосы, пиши, чёрные… Борода чёрная… Глаза… зеленоватые, что ли… Или сероватые, хрен разберёт… Нос кавказский, как у всех зверей… Особых примет не видно. Наколок нет? Кликух нет? Вещей нет? Давай теперь на отпечатки! Поиграй на пианине! – указал дручком на белый шкафчик, где Сало, покончив с записью, ловко и споро смазал валиком кончики Кокиных пальцев, приложил каждый к листу, кивнул на стопку рваной газетной бумаги:

– Оботри!

Кока попытался очистить пальцы от въедливой краски, но вышло ещё хуже: газетные обрывки больше пачкали, чем счищали.

– Теперь куда?

– Куда надо! Тебе понравится! – расплылся Сало в улыбке и повёл Коку из комнаты на лестницу, всю в решётках, мимо плаката:

“на территории сизо держать руки за спиной”

На лестнице Сало спросил в спину:

– Бабло есть? Нет? Скажи мамане, пусть пришлёт.

– Как? Куда?

– А просто – мне домой принесёт, адрес дам, а я тебе передам. Будешь жировать за милую душу!

Коке послышалось “шировать”. Он переспросил:

– Шировать? – Что вызвало смешки Сала:

– Если бабла до хрена, то и шировать можно, и пировать, и баб притаранить не проблема! – От него разило табаком и пивом, дручком он толкал Коку, как лошадь, то в один бок, то в другой: – Направо! Налево! Стоять!

Эти мирные и понятные разговоры как-то обнадёжили Коку, однако хаоса в голове унять не могли.

Дежурный впустил их на первый этаж, где висел плакат:

“примерное поведение ускорит твоё освобождение”

Они шли по коридору, провонявшему дешёвой едой, запахом нечистых человеческих тел и хлоркой. И Кока вдруг услышал тюрьму: из-за железных дверей доносились вскрики, смех, щелчки нард, обрывки голосов. Там шла неведомая и пугающая тайная жизнь – другая, скрытая, своя, особая! И в ней надо быть тем, кто ты есть, не выделываться, а всяких чмо, если товарить – только ногами, “на крайняк – табуретом по башке”, как учил Черняшка…

Сзади раздался звонкий стук ключей о решётку, перекличка:

– Веду пятую!

– Принял!

Сало засуетился:

– Мордой в стену! Живо!

Не успев ничего увидеть, стоя спиной, Кока услышал топот многих ног, звук шагов, жужжание, шуршание, как будто за спиной проползает большая змея… “Камеру проводят мимо!” – понял.

Переждав, дошли до конца коридора и спустились по другой лестнице в подвальный этаж. Пахнуло холодом, сыростью, хлоркой – этот запах Кока, несмотря на шок, сразу узнал: такой же тяжёлый дух стоял в подвалах КПЗ, куда он угодил первокурсником на свои первые пятнадцать суток…

Вот дверь с надписью масляной краской “КАРАНТИН”.

– Стоять! Сюда!

В глазах зарябило. Камера большая, потолок высок. Двухъярусные нары. Человек десять – пятнадцать. Стола нет. Воздух сиз от дыма – курят. Окно наполовину скрыто землёй – подвал. Как учили, Кока сказал:

– Мир в хату!

Отозвались:

– И тебе туда же!

– Входи, коли идти больше некуда!

– Первоходка стопро!

– Кто смотрящий? – спросил Кока.

– Чего? – засмеялся круглолицый конопатый парень с верхнего яруса. – Тут руля нет. Вольница! Лягай, где место есть!

Кока прошёл вдоль нар (на нижних трое играли в карты, другие смотрели) к окну. Сел около пожилого опрятного человека – тот читал обрывок газеты. Поднял глаза на Коку:

– Садись. Тут свободно. Здесь нет смотрящих. Это карантин. В бане вымоют, одежду прожарят – и по камерам разгонят. Первый раз? Я тоже, – вздохнул он и закашлялся. – Дышать не могу от дыма, лёгкие слабые, астма. Меня дядя Абдул зовут!

– Кока… Мазила.

Огляделся. Справа от двери – умывальник в пятнах ржавчины. В другом углу – параша-очко за железной метровой загородкой. Никто к нему, Коке, не обращался, ни о чём не спрашивал. Между собой тоже почти не говорили: кто-то спал, кто-то курил около зарешёченного окна, кто-то продолжал играть в карты. Слышалось:

– А мы с бубей! Опять с ебубей!

– И чего? Вот кресты против ебубей!

Разный люд. В основном молодые, но есть и в возрасте: древний старец в вязаной шапочке лежит недалеко, дядя Абдул копошится рядом, никак не может уложить на голых нарах доски-подушки. Человейник, как говорила бабушка.

Кока лёг и затих. Хотел было спросить – если ли кто из Грузии? – хотя не похоже. Да и надо ли? Тут карантин, разные люди. Кто знает, на кого нарвёшься? Но он всё-таки негромко спросил по-грузински, есть ли кто-нибудь из Грузии, не получил ответа, только Абдул поинтересовался, на каком языке Кока говорил. Тот ответил, а про себя подумал: “Меньше говори, больше слушай и молчи, как учили. Длинный язык – короткая жизнь…”

Прошло несколько часов. Он лежал с закрытыми глазами, слушал вскрики игроков, мелкую грызню:

– Куда, бля, с валета? А это что, не дама, а хрен собачий?

– Я так и знал! У меня чуйка козырная!

– Да уж, нет добра без худа!

– Твои мутки, хипешило!

Иногда просачивались разговоры со второго яруса:

– Он его ухайдакал и свой тухлый двадцарик получил… Ему на хвост сели, когда он зачем-то вернулся в ту хату, где убил.

– На хера вернулся?

– Поди узнай! Ходил, жалом водил, чего-то искал – соседи увидели, стукнули в мусарню, а те уже его за жабры выцепили… Говорит, на зоне неделю в карцере голым держали, а ночами холодно, яйца как бубенцы – аж звенят!

К вечеру, устав молчать, разговорился с дядей Абдулом. Тот не спеша рассказал свою историю. Закончил техникум в Пятигорске, работал счетоводом в колхозе в Балкарии, а потом, когда колхозы прихлопнули, их председатель умудрился продать всё имущество и уйти за рубеж с большим кушем, а отвечать теперь ему, счетоводу, – на документах якобы его подписи.

– Крупный размер шьют. До расстрела. А я этих денег в глаза не видел. И ничего не подписывал. Всё липа! Меня крайним делают! Кирдык мне!

Узнав, что Кока влип за анашу, поморщился:

– Как можно за отраву сидеть? У нас в Балкарии конопля прямо за околицей растёт. А тут, в Пятигорске, чего? Тут полей нет, всё привозное, перепродают втридорога…

– Мне до десяти светит! – печально произнёс Кока.

– А мне – до расстрела, – вздохнул Абдул. – Говорят, новый кодекс готовят, смертную казнь пожизненным заменят, вот бы… – А у Коки в голове пронеслось, что его дело по сравнению с расстрельным делом Абдула – ещё лёгкое…

– И как так жить? – вырвалось у него.

– Так и живи. А что делать? Другой жизни нет. Эту живи, пока не сожрут. Надеяться надо – что ещё? Может, расстрел не дадут… – опять вздохнул дядя Абдул. – А твоё дело… Мой дед и прадед сами коноплю выращивали и курили. Нам пить запрещено, вот они и курили. Это разве дело – за дурь сажать, жизнь портить? Ничего, Бог их накажет… Бог не Микишка, у него своя книжка!..

– Эй, завязывайте базар! Дрыхать не даёте! – заворочался кто-то сверху, и Кока решил оборвать тему – “хоть счетовод и не похож на наседку, лучше меньше болтать”.

Он лежал в темноте первого дня в тюрьме. Никто им не интересовался, не трогал, не приставал. Надзорщики все, видно, блатные, за деньги что хочешь сделают, что понятно: если на свободе такая сосаловка, то что в тюрьме должно быть?!

Вечером принесли кашу, но без соли Кока не смог её съесть. Хуже, что в камере не продохнуть: все курят, а окно наполовину скрыто землёй. И на параше постоянно кто-то корячится.

Что делать с туалетом? Малую нужду он справлял успешно, но остальное? Параша – дыра в полу со шлангом – здесь же, прямо в углу камеры, значит, надо ждать, пока камера стихнет. Но люди, належавшись за день, не могли заснуть на голом дереве. То один, то другой вставали к параше, журчали и шуршали там, потом стихало. Кто-то вскрикивал во сне. Кто-то вставал к окну – курить. Кто-то сонно огрызался на соседа, раскинувшего невпопад руки или ноги. Дядя Адбул бормотал слова неизвестного языка. Лампа горела ярко, иногда потрескивая и снижая накал, но продолжая равнодушно, тупо-безразлично освещать камеру и груду серо-тёмных тел.

Подложив под голову куртку, порядком озябнув, лежал в полудрёме.

На ум опять пришла камера в тбилисском КПЗ, где он сидел на сутках. Пятнадцать суток!.. Учил же тогда татарин Хамса: отраву на себе нести, в чемоданы и сумки не пихать, не мельтешить на виду у всех, – а они что?.. Кока с тяжёлого похмелья, Нукри обдолбан. И крутились в таком виде на автовокзале, стрелки там назначали, – а кто не знает, что на вокзалах, станциях и аэропортах – главные ментовские са́дки?! Видел же Кока своими глазами, как в забегаловке во время скандала невзрачный парень оказался тихариком, – а ведь до хипежа пил пиво и поглядывал вокруг, одетый как работяга. Да, наверняка их так и выследили!.. Заметили, что к ним трижды таскался этот стрёмный Рыба – за версту видно, что наркодяга, ходячий обморок в беспробудном кайфе. С Айшей там же, на автостанции, на скамейках встречались, странный пакет от неё получили. Вот менты и сели на хвост…

Опять стал вспоминать свою первую отсидку. Философа Зазу, повара-рачинца Лори, покойного Хамсу. Тогда сидеть было не в тягость – все знали, что это приключение на две недели. И каждый день родные приносили по графику передачи, так что на обед они ели то плов с бараниной, то хашламу, то жареную индюшку. Менты – сговорчивые, алчные, добрые – за деньги делали, что велят. Пару раз передавали грелки с коньяком, который хорошо пился под рачинскую ветчину, присланную дедушкой из деревни внуку-шалопаю Лори. О, ветчина-лори была великолепна!..

Всплыл вечер перед выходом из КПЗ. Дедушка присовокупил к лори домашнюю особую горчицу с мёдом, и они всей камерой уплетали ветчину с прожилками доброго сала, заедая свежим хрустящим хлебом с гуда-сыром и зеленью.

Да, тогда был первый звонок – судьба показала ему тюрьму, а он не понял, пропустил мимо ушей. И вот итог.

Рано утром загрохотал ключ по двери.

– Подъём! Строиться!

Все нехотя заворочались, поспрыгивали с нар. Выстроились в неровный тёмный ряд. Зевали и потягивались, пока гремела дверь, входил офицер, аккуратный, как в кино, читал список сидельцев. Все были на месте. Офицер козырнул и ушёл чётким шагом, а надзиратель Око (вместо одного глаза – серое бельмо) подмигнул здоровым глазом ему в спину – дескать, видали такого?

– И что дальше? – спросил Кока у дяди Абдула.

– В баню поволокут. Одежду прожарят, испортят. Видишь, расплавились в прожарке, когда меня в прошлый раз на следствие вывозили, – показал причудливо оплавленные пуговицы своей рубахи.

– Красивые! Такие в бутиках продаются! – пошутил Кока.

Абдул не знал, что такое бутик. Кока объяснил:

– Это магазины для богатых. Если нормальные штаны стоят пятьдесят долларов, то в бутике они будут стоить пятьсот.

– Те же самые? – уточнил дядя Абдул.

– Может, и те же, правду никто не знает.

– А зачем покупать за пятьсот, если можно купить за пятьдесят? – не понимал счетовод.

– Престиж. Марка. Фирма. Им же денег девать некуда, вот они и хотят друг друга перещеголять: у кого штаны дороже, бриллианты чище и яхта больше. Что ещё с деньгами делать, как не безделушки покупать?

– Э, проклятые деньги!.. Главное, чтоб дома, в семье, еда и тепло были, а за пятьсот долларов пусть дураки штаны покупают! Ох, спина болит! Радикулит! Скорей бы в камеру!

А Кока (отметив, что и Черняшка, и дядя Абдул спешат в камеру) невзначай поинтересовался:

– В камере лучше?

Абдул развёл руками:

– Конечно! Тут что? Ничего! А там всё есть. Знаешь, где что лежит, где кто. Матрас есть, подушка. Твоя ложка-плошка. Если пупкарям… ну, вертухаям бабки давать, всё будет!

– Что будет? Много давать?

Абдул уклончиво ответил:

– Не знаю. За меня жена на воле расплачивается. Прямо вертухаю домой деньги носит. – А Кока вспомнил сходное предложение Сала. “Это у них, видно, так принято – на дом деньги носить!”

– И что за деньги можно получить?

Абдул принялся растирать загривок:

– Ну, мне стали диетический стол давать. На больничку клали несколько раз, по неделе отдыхал в чистой постели, на медсестру смотрел – здесь же живой женский пол не увидишь, только бумажный, для сеансов… ну, порножурналы… Ох, радикулит замучил! От дыма задыхаюсь, астма! А на прогулку не повели из-за бани!

От этого человеческого разговора Кока немного успокоился. У арабов в Париже есть хорошая пословица: “Человек – лекарство человека”. Вот Абдул – его лекарство! Человеку расстрел светит, а он пытается зубы чистить! И вокруг все нормальны на вид, а не какие-то бугаи-бизоны с тату на бритых бошках. “Может быть, как-нибудь образуется? Выживу? Другие же выживают?”

В первый раз пульс жизненной энергии шевельнулся в нём, торкнулся, дал слабые побеги надежды: авось обойдётся – и тут же наплывы тоски поглотили их. Как может обойтись, если слова, что он ничего не знает о наркотиках, следователь даже не удосужился внести в протокол? И когда суд? И сколько сидеть в тюрьме? И потом в зоне? От дыма и свинцовой неизвестности стала гудеть голова.

Помолчали.

В камере-карантине мало разговоров – люди друг с другом не знакомы, все случайные, сидят тихо-мирно. Шлёпают карты. Кто-то чиркает спичками. Течёт струйка воды в неисправном кране. С прихрипом вздыхает старец в вязаной шапочке. Горит бессонная лампа. Места на нарах много – все лежат свободно. Никого чушкарного вида нет – хотя все немыты-небриты-нечёсаны.

Где-то приглушённо звучат голоса.

– Мне мусорила кричит: “Ты не просекаешь, что тебе капец!” А я ему: “Веник бы подвязал! Фактов у тебя – ноль. Нет у тебя силы меня на кукан насадить!”…

– А у этих двоих хмырей на химии, прикинь, были профессии сучкорез и килькапотрошитель!.. Так один умудрился вагон этих сучков налево пустить, а другой каждый день с килькой в карманах выходил и тут же в рюмочную сдавал, пока их не словили…

– Откуда все эти люди? – тихо спросил Кока у дяди Абдула.

Тот пожал плечами: из разных мест; или первоходки, или с этапа, или со следствия, с опознания, ещё откуда-то – всех вначале суют в карантин и только потом раскидывают по камерам.

– Каранти-и-н, – горько-насмешливо протянул Кока. – В таком карантине чуму и холеру быстрее поймаешь! Вчера я у параши тараканов видел.

– Полно. Но прожарка тут хорошая, вшей и клопов убивает. Ты на верхние нары не ложись – клопы взбираются на потолок и оттуда на людей кидаются…

– Во Франции жидкость продаётся, польёшь – и ни одного таракана, – вспомнил Кока, как они травили тараканов, набежавших в парижскую квартиру из тайского ресторанчика с первого этажа.

Дядя Абдул горестно покачал головой:

– Так это во Франции! А у нас тут – московское иго! Раньше ярлык на власть из Орды приходил, а сейчас – из Москвы! А наши коршуны тут, на местах, беспределят, а Москву дурят, обманывают…

Кока обмяк, слушая вполуха, лениво поиграл с дядей Абдулом в морской бой на листках из его клетчатого блокнота.

Едва был закончен обед и сданы в кормушку грязные миски, как опять заскрежетал ключ.

– Стройся, шпана! В баню! Живо! – грохоча дручком по двери, кричал морщинистый Око с серым незрячим глазом.

Стали вставать, прыгать с нар, строиться в затылок, руки за спину, прятать сигареты и спички, – хотя куда спрячешь в пустой камере? Подняли старца – тот шатался, как на ветру.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.