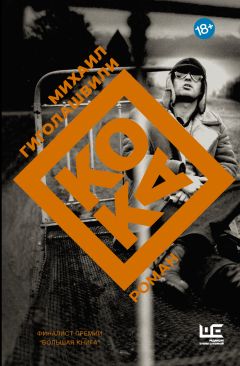

Текст книги "Кока"

Автор книги: Михаил Гиголашвили

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 46 (всего у книги 53 страниц)

Эпилог

Месяца через два, тёплым воскресным вечером, когда ветер ласково лепечет в листве столетних платанов, мальчишки режутся в пинг-понг, а девочки прыгают классики, со двора раздался голос Нукри:

– Кока, чамоди![226]226

Спустись (груз.).

[Закрыть]

Кока отставил печатную машинку, накинул майку, спустился во двор. За столиком восседал Сатана в яркой жёлто-зелёной пляжной рубахе навыпуск, шортах до колен и вьетнамках на могучих волосатых ногах. В руке у Сатаны была резная изящная ножка от стула, которой он то и дело чесал ноги. Рядом – Нукри. На улице, у ворот, дежурит чёрный джип.

– Как дела, братва? – хрипло вопросил Сатана, яростно скребя грудь под рубахой. – Скучаем, орера?

– Да так, потихоньку, – ответил Нукри.

Кока тоже качнул головой – всё нормально.

– А ты как?

– Я? Ништяк, орера! Вот, знатно шваркнулись… – Сатана схватился за клок волос, стал яростно его накручивать. – Я чего заехал… Мой кент, Налбо Авлабарский, откинулся, он на пересылке слышал, что сперва Тарханова кореша, вора Султана Даудова, грохнули в марте, заказняк, пуля в затылок, лац-луц, готово! Тархану, когда узнал, стало плохо с сердцем, на больничку слёг, а потом и сам… того… скопытился!.. Светлая память! Раз-раз – и ласты склеил! – размашисто перекрестился он, добавив по-русски: – Каму пэроги и пишки, а каму синиаки и шишки! Капут! – И пристукнул ножкой по столу.

Они тоже коротко осенили себя крестами: “Светлая память! Земля пухом!”

– Я ж говорил – не жилец, печень была, как мутака! – сказал Нукри, но Сатана понизил голос:

– Налбо цинканул по секрету: как будто Тархан не сам отдал богу душу, а его телохранитель Баадур, лац-луц, его подушкой придушил! Так-то!

Кока спросил, как поживает Нугзар. Сатана выпучился на него:

– Нугзар?.. Смехота! – Он прихлопнул ножкой бабочку, сдуру севшую на его колено. – Не поверите, орера! Нугзара выбрали главным по маркам в его городишке!

– Общество филателистов? – догадался Кока.

– Вот-вот, филе… фели… В общем, точняк это. Сел на велосипед и поехал! Я чуть концы не отдал от ржаки! Нугзар – и на велике едет в эту… фило… А! – махнул рукой Сатана. – Потерянный человек! Мне в подогрев газетный ларёк купил, счёт, орера, открыл. Я тут гуляю, а там мне бабки на счёт капают, орера! Дэмокрациа!

Потом, остервенело расчёсывая ноги, прохрипел:

– Я чего базарю… Вы по-моему наколу залетели на тюрягу, штраф был за мной. Вот, надыбал. Кенты барыгу из Карши кинули, я у них шмали забрал и вам принёс… – Он вытащил из-за пояса увесистый пакет в газетной бумаге. – Парни говорят – дурь охренительная, первый сорт, азиатская, зелёная, жирная, синг-синг!.. Берите! – Кинул пакет на столик и сам себе салютнул: – Эсть, гражданын началнык!

Тут отчаянно засигналили из джипа. Сатана, кратко объяснив, что они едут в Окрохана жарить шашлыки, хлопнул Нукри по плечу и расцеловался с Кокой, после чего вразвалку и коротко, по-волчьи, посматривая по сторонам и поигрывая ножкой, ушёл со двора.

А они остались сидеть и ошеломлённо смотреть на плотный газетный пакет, не решаясь до него дотронуться…

Приложение

Иудея, I век. Повесть, написанная Кокой Гамрекели после выхода из пятигорской тюрьмы “Белый лебедь”

Рождество

Пыльной зимней ночью, когда ветер засыпа́л песком каменные мостовые, прибыли в Назарет римские глашатаи и велели тотчас будить народ, но староста, юркий, жилистый Рисай, упросил их не тревожить жителей, обождать до утра:

– А на рассвете я сам разошлю мальчишек по дворам.

Утром люди собрались к синагоге, где возле чахлых кедров их уже ждали римляне. Пришёл, кое-как переставляя больные ноги, поёживаясь от холода, и пожилой плотник Йосеф, оставив пятнадцатилетнюю беременную жену Мирьям и детей на попечение тёщи Рахили. Был он доброглаз, сизощёк, грузен, ходил с трудом из-за болей в коленях. Хоть и поспешал, но явился к синагоге одним из последних, встал позади всех, отчего плохо слышал глашатаев.

Римляне, прокричав повеление кесаря всем иудеям идти в свой город на перепись, съели вчерашней баранины и, прихватив бурдючки с вином, ускакали, не отвечая на вопросы старосты Рисая, зачем проводится перепись: из-за налогов, войны или новых сборов?

Безмолвные горожане разбрелись по домам. Время шло к завтраку, а им назаряне никогда не пренебрегали.

Йосеф решился подойти к Рисаю.

– Досточтимый, а жене тоже надо? Она на сносях! Жён тоже пишут?

Рисей сделал строгое лицо.

– Пусть идёт с тобой! Ты же из колена Давидова? Тогда твой город – Вифлеем. Иди туда! Приказ цезаря! Если жена не пойдёт, ребёнок будет вне закона! – прибавил назидательно.

Йосеф прерывисто вздохнул, переложил палку в другую руку и заковылял прочь, а дома приказал жене собираться.

Мирьям рассердилась. Жаловалась на боли в пояснице, на тошноту, на головокружения. Йосеф, тряся подбородком и щуря подслеповатые глаза, торопил:

– Надо, и всё тут! Что я поделаю, если кесарь издал закон, а ты беременна? Caм Рисай приказал, а он уж знает, что к чему. Уймись и успокойся! Если не пойдёшь, ребёнок будет вне закона. Завтра надо идти в Вифлеем, там я записан!

Из угла бормотала тронутая тёща Рахиль, на которую не то что детей, но и кошку оставить опасно. А дети совсем разошлись: в голоc плакали, дрались из-за глиняной свистульки, чем-то шуршали и стучали под лавкой.

Йосеф не выдержал, накричал на них, хлопнул дверью, ушёл на задний дворик, к овцам, где находил спокойствие от семейных ссор, коих в последнее время становилось всё больше. Но скоро, услышав, как Мирьям просит воды, поспешил обратно в дом. Жена тут же нашла другой повод не ехать.

– Детей не с кем оставить! Не бросишь же их одних? Твои дети, не мои! – не удержалась присовокупить.

Йосеф вздохнул:

– Попросим Елисавету посидеть с ними?

Двоюродная сестра Мирьям, Елисавета, уже в преклонных годах родила недавно первенца, жила недалеко, за четыре улицы. Мирьям согласилась.

Но некого послать к Елисавете – бедность сжимала дом холодным ободом. Пришлось тащиться самому.

Йосеф с большой неохотой отправился к Елисавете, он не хотел встречаться с её мужем, законником Захарией, который и всегда был заносчив, теперь же вовсе загордился – после того как ангел в храме внушил ему, что его сын Иоанн будет пророком, а он, Захария, будет отцом пророка. “Как же он родится, когда Елисавета в летах весьма преклонна?” – осмелился возразить Захария ангелу, за что тут же получил наказание – немоту до рождения первенца. Когда же родился сын, Захария написал на дощечке: “Назвать Иоанном”, – тут же обрёл дар речи и первым делом изгнал всю родню, возражавшую против этого имени.

Ох как не хотелось Йосефу никуда идти и ехать! Но он был законопослушен и оттого маловолен. Да и вообще с людьми ему куда хуже, чем с досками у себя в мастерской, где он, среди запахов свежего дерева и клея, плотничал: строгал, пилил, сколачивал столы и лавки, хотя трудиться с каждым годом становилось всё труднее.

Захария под деревом во дворе ел ягнёнка в сливовом соусе, принял Йосефа неприязненно (думал, тот пришёл занимать денег, что случалось нередко). Но Йосеф не стал садиться к столу, куда его пригласили небрежным кивком.

– Пусть ноги твои стоят на пути мира! Где Елисавета? Можно её видеть?

Захария махнул рукой, и Йосеф прошёл на женскую половину.

Елисавета, растрёпана и нахмурена, меняла пелёнки младенцу и на просьбу Йосефа посидеть с детьми ответила отказом: она не может бросить ребёнка, она сама больна, у неё колотьё в боку, жар в голове.

– И зачем вам тащиться в Вифлеем?

Йосеф почесал затылок.

– Не слышала? Перепись. Каждому должно идти писаться туда, где его племя и корни. Вифлеем – город Давидов, а я из череды Давидовой. А вы где пишетесь?

Елисавета подслеповато поправила простынку.

– Мы? Не знаю. Здесь, наверное. Захария знает.

Йосеф урезонивал:

– Ты одна близкая родня. Кого, если не тебя, просить помочь?

Но Елисавета отнекивалась болезнями и простудой сына.

– Значит, не можешь? Жаль! Когда ты была беременна, Мирьям три месяца у тебя жила, помогала! – не удержался Йосеф от укора.

Елисавета молча полезла в кошель, достала динарий:

– Вот, найми няньку! – Но Йосеф не принял натужного дара.

Захария доел ягнёнка, ковырял в зубах. Вяло кивнул, не проводил до улицы. Смотрел каменным взглядом, что не удивило: а когда было, чтобы законники благоволили к людям? А сейчас, после рождения первенца, Захария и вовсе загордился до небес! Вот что властобесие с человеком творит!

Делать нечего, пришлось оставлять детей на старую Рахиль, хоть та ворчала, что ей неохота смотреть за выводком Йосефа:

– Своего рожайте, тогда буду смотреть! Мне своих дел хватает!

Повозки добраться до Вифлеема не было. Пришлось рано утром снаряжать осла, сажать на него Мирьям, а мужу брести рядом, чтобы осёл, хитрая бестия, не начал лягаться и не сбросил жену наземь.

Путь был утомителен. Мирьям то просила слезть по нужде, то её тошнило, то она теряла силы. Она с трудом держалась на осле, а тот, недовольный тяжёлой поклажей, иногда вставал и не желал идти, сколько Йосеф ни понукал его двигать копытами.

На главной площади Вифлеема возле дома богача-саддукея Аммоса, где переписывался народ из округов, кипела толпа. Людям приходилось долго ждать своей очереди, чтобы войти в дом, к четырём столам с писарями, сказать имя, род, племя, колено, место жизни, чем владеют и уйти восвояси.

Постоялые дворы были переполнены. Не хватало еды и питья. Непрестанно моросил дождик. Повсюду шныряли подозрительные люди. Бродили разносчики, предлагая безвкусные лепёшки. Водовозы гремели бадейками с водой. Римские солдаты время от времени прочёсывали толпу. Люди, издёрганные мыслями о домах, полях, скотине, кричали на жён, а те, в своих чёрных одеждах, как наседки громоздились вокруг площади на жухлой траве, кутались в тряпьё от мороси и кормили чем попало сникших детей. А старики тихо возмущались бестолковостью властей, поминая слова пророков о конце света.

– А то зачем бы им переписывать нас? Для сатаны делается!

Усталые, продрогшие, голодные, Йосеф и Мирьям начали искать ночлег, но на постоялых дворах мест нет – пришлось нанять хлев у какого-то хитрого идумейца, сдавшего весь дом людям, пришедшим на перепись.

Они сложили пожитки, накормили осла и хотели было идти к дому Аммоса, как Мирьям застонала. Судороги задёргали тело. Она осела: боль в животе пошла вниз, захватила пах, ноги. Она поняла:

– Началось! Если умру, сына Иешуа назови!

Йосеф волоком дотащил жену до соломы, а сам выбежал за помощью.

Но хозяин-идумеец только осклабился, хлопнув его по плечу:

– Пусть рожает! На то она и баба! – запахнул балахон и ушёл в дом, откуда всё-таки выбросил Йосефу пару чистых тряпок.

Протяжно замычала одна корова, другая, третья. И слилось это мычание в громкий однотонный звук. Он перекрывал крики и стоны роженицы.

Йосеф принял младенца, завернул его в повязку, снятую с головы, положил в ясли на сено – другого чистого места не было. Мирьям тихо стонала, шевелилась, просила пить. Йосеф подавал ей воду. Слушал писк младенца. Мычали коровы, где-то кричали пьяные гости хозяина да волнами гудела толпа у дома богача Аммоса, где фигляры и фокусники развлекали толпу.

Йосеф попытался на костерке разогреть взятую из дома еду, но каша подгорела.

Постирал пелёнки в чане со старой прокисшей водой, Мирьям выбросила их:

– Куда такую грязь? – И Йосеф покорно сгрёб тряпки в кучу.

Потом, заложив дверь посохом, устроился на снопах.

Вдруг под утро проснулся от какого-то шебуршения – кто-то пытался открыть дверь! Он проковылял до двери, стал слушать. Качали дверь. Йосеф испугался. Воры? Бунтовщики? Иудея полна опасных людей – они режут римлян, людей подбивают на бунт. А у Йосефа нет ни ножа, ни топора. Да и какой из него воин?

Посох дверь не удержал, отскочил. В хлев ввалились люди. Вид неряшлив, грязен, странен. Один – юнец, другой – старец, а третий – чернокожий в тюрбане.

– Что вам надо? Убирайтесь! – закричал на них Йосеф, боясь, как бы эти люди не натворили чего-нибудь с Мирьям и сыном.

Но те подобострастно кланялись, твердя, что они пастухи, сюда привела их звезда, тут ныне родился Спаситель мира и у них есть дары для него.

Йосеф, ничего не понимая, разглядывал подарки: кусочек золота, комки пахучего ладана и благородной смирны. А пастухи тянули шеи, пытаясь разглядеть младенца. Но Йосеф не разрешил, дал каждому по ассарию, выпроводил прочь и стал думать, как повести завтра Мирьям с младенцем на перепись, сможет ли она вообще ходить.

Арест Бар-аввы

Прошло тридцать три года от рождения Иешуа.

Незадолго до Пасхи был дважды ограблен караван персиянина Гарага. Первый раз воры напали на окраине Иерусалима, где купец сгружал привезённые ковры и посуду, а второй раз обобрали через несколько дней, когда Гараг, закупив всякой всячины для возмещения убытков, вышел за городские ворота, чтобы отправиться на родину. Ограбленные и избитые купцы разбрелись по городу, пугая людей рассказами о ворах и побоях. Поползли дикие сплетни и мрачные слухи. Народ роптал и волновался. Да и было от чего!

Жизнь становилась всё опаснее. Повсюду шныряли странные люди, подговаривали народ на убийства римлян и тех продажных иудеев, что с ними снюханы. Воры обносили лавки, отбирали выручку, облагали податью торговцев, отнимали товары у купцов и барыши у менял. Грабили богатых, а их жён и дочерей угоняли в горы, чтобы потом, натешившись, продать в рабство. Римляне не вмешивались в городские дела, только иногда солдаты, по просьбе синедриона, для вида прохаживались по площадям, предпочитая в жару из тени не вылезать, играть в кости или щупать шлюх, торчащих возле казарм. А у местной стражи глаза залиты вином, глотки залеплены деньгами – делай что хочешь, только исправно плати и не суй свой нос куда не положено!

Стукачи донесли в синедрион, что двойной грабёж персиянина Гарага – дело рук известного по всей Иудее вора и разбойника Бар-Аввы и его шайки. Грабил он, как всегда, нагло, умело и смело: остановив караван, у первого и последнего верблюда вспарывал брюхо и спокойно забирал товар, пока купцы и хлипкая охрана дрожали под ножами, а связанные в цепочку верблюды беспокойно урчали и рвались с цепи. Хуже всего, что с караваном пропали важные бумаги для персидских властей, выкраденные из баулов.

И старый первосвященник Аннан, глава синедриона, отдал приказ взять разбойника.

– Терпеть больше нельзя! Бар-Авва стал опасен для нас! – Хотя его зять Каиафа уверял, что глупо резать курицу, коя несёт золотые яйца и наводит порядок в курятнике.

Приказ исполнили: Бар-Авва с разноязыкой дюжиной воров был взят под стражу в родном селе Сехании, где он обычно пировал после бесчинств и грабежей, привезён в закрытой телеге во дворец первосвященника и посажен в подвал до суда.

В подземелье, в слоистой тьме, тускнела лампадная плошка. Глухая дверь. Стены в острой накипи – не прислониться. Где-то наверху во дворце ходили и бегали, но звуки, пронизывая земную толщь, в подвале превращались в слабые стуки и шорохи.

Подстилка – только для Бар-Аввы. Для двух других – земляной пол. Тщедушный и глуповатый карманник Гестас-критянин дремал в углу. Негр по кличке Нигер мучался от болей – при аресте был ранен в печень, наскоро перевязан, теперь рана гноилась, он умирал.

Бар-Авва, большой вор, умудрённый жизнью, одышливо ругался сквозь кашель. Он двадцать лет разбойничал вокруг Генисаретского озера, никогда ни о чём не забывал, всегда всё делал как надо, как правильно. А вот на этот раз, обезумев от добычи, забыл выставить вокруг гульбища охрану, за что и поплатился!

Он громко вздыхал, бил себя по бритому черепу, по лбу, по ушам:

– Ах я дурень! Очумел от золота, как мальчишка! Сатанаил попутал! Хоть бы ты, Нигер, вспомнил! Или ты, Гестас, подсказал!

Нигер стонал. Из розового зева толчками выходила пена. Бок раздуло. Из-под бурой повязки полз гной. Он в забытьи тёр живот, мычал и скалился. Гестас отбрёхивался в полудреме:

– Да ты, кроме Сатанаила, разве кого-нибудь слушаешь! Даёшь слово сказать? “Я – ваш учитель!” Вот что от тебя слышно! Ведь так, Нигер?

– Я даю слово тем, кто дельное говорит, а не всякой мелюзге вроде тебя! – осадил его Бар-Авва, покосившись на Нигера и зная, что́ бывает в тюрьме, если у двоих появляется возможность взвалить вину на третьего. – Заткнись, змеёныш! – для верности шикнул он, и Гестас притих.

Этот карманник был мелкая сошка, способен только красть у стариков и буянить во хмелю. Но вот Нигер с золотыми серьгами, бывший служка палача в Вавилоне, который в пьяной драке искалечил главного жреца и сбежал в Иудею… Он опасен. Убивать людей считал своим главным занятием и умел делать это по-разному: иногда сдирал кожу живьём, иногда разрубал на части, иногда кастетом пробивал череп и пил кровь из раны, пока жертва билась в агонии.

Но сейчас Нигер лежал навзничь, залитый слюной и мочой. У Бар-Аввы отлегло от сердца. “Быстрее бы сдох!” – подумал он, жалея, что нет под рукой камня.

Побродил по подвалу, приник к стене. Начал потихоньку постукивать по ней. Ни звука в ответ. Где остальные из его шайки? Кто-нибудь сбежал или все в подвалах? Может, других отпустили, а их троих держат? Или рассадили по разным тюрьмам? Но зачем? И почему вообще их поймали?

Отяжелевший, хмурый, распахнув таллиф и обнажив грудь в седых волосах, он угрюмо обдумывал, как выбраться на волю. Где-то должна быть лазейка, пока ты не в могиле!

Главный вопрос: что надо синедриону? Почему он пойман? Дань ему платит исправно, никого из синедрионовых стукачей не трогает, грабит только богатых, исполняет все грязные поручения Каиафы.

Ведь известно: синедриону нужны золото и камни! Алмазы, сапфиры, изумруды, аметисты, чего еще?.. Недавно он, как положено, откупился шкатулкой с драгоценостями убитого римского патриция, о чём знали, но взяли. А сейчас происходит что-то странное. Ему не дают написать записки, увидеться с братом, поговорить с Аннаном или с кем-нибудь из его лизоблюдов. Почему?.. Или золото потеряло цену?.. Или люди лишились разума?.. Или гетерам и наложникам больше не нужны украшения?.. Или подох старый Аннан, а Каиафу скинули – кому нужен зять мертвеца?.. И почему стукачи не предупредили, как обычно, о готовящемся аресте?.. Или их кто-то перекупил?.. Даром, что ли, он щедро приплачивал мелкой синедрионской сошке, за что имел глаза и уши в самом логове, всегда всё знал, что там творится. А на этот раз никто из шавок не сообщил о предстоящей облаве. Ну, с этими шавками он разберётся, когда выйдет. Но как и когда?..

Плохо, что он посажен в подвал. Если бы хотели попугать, как бывало при вымогании поборов, то держали бы наверху, в особой комнате, куда обычно приходил для переговоров кто-нибудь из людей Каиафы. Сам Бар-Авва ни к золоту, ни к камням никогда не прикасался, а всегда только на словах сообщал, где и сколько чего спрятано для них. Зачем рисковать из-за какой-то дряни? Вдруг схватят за руку, завопят: “Этот камень – с убитого! Та цепь – с покойника! Эти серьги – с трупа!” – и отправят на суд, на смерть, а потом вместо него, Бар-Аввы, обложат данью другого, нового вора, вон их сколько развелось во время смут и бунтов! И не всё ли равно синедриону, с кого стричь шерсть? Его, Бар-Аввы, золото и камни ничуть не дороже тех, что принесут новые воры!

Единственное, на что мог Бар-Авва надеяться, – на своё звание. Конечно, воров в Иудее много, но пока он – один из главных. За наглость и смелость возведён в сан большого вора и не имеет права бросить своё ремесло. Зная об этом, синедрион считал более разумным и выгодным брать с него выкупы и пополнять ими казну и карманы, чем сажать или казнить. Всё равно людей не изменить, вместо Бар-Аввы на воровском престоле будет сидеть другой разбойник и убийца, какая разница?.. Бар-Авва хоть всем известен и уважаем, в силах навести порядок в своем чёрном мире, а что начнётся после его казни – неизвестно.

Об этом в припадке откровенности поведал Бар-Авве сам Каиафа, повстречавшись на заре в узкой улочке возле Силоама, где Бар-Авва ночевал у одной из своих жён. Вор ещё поразился тогда: что надо такому человеку в бедном квартале в эдакую рань?.. Каиафа был один, под капюшоном, куда-то спешил, но, наткнувшись на Бар-Авву, не увильнул, а наоборот, с высоты своего худого роста нагло уставился вору в переносицу, веско сказав: “Пока ты хозяин дна, мы с тобой и ты с нами. Но если что-нибудь случится с тобой – тебя для нас нет. И нас для тебя тоже нет!” И добавил странные слова, которые вор хорошо запомнил: “Если хочешь осушить болото, не следует слушать жалоб лягушек и жаб”.

Да, так было. А что теперь? Почему он тут, в вонючем склепе, а не на воле? Пять жён ждут его, а он гниёт под землёй, с полутрупами. Значит, что-то случилось? Но где? С кем? С Каиафой? С Аннаном? Непонятно, откуда чего ждать. А мысли о близкой Пасхе приводили его в полный ужас: кто ж не знает, что на Пасху казнят таких как он? Неужели его предали? И воры, и брат, и друзья, и подельники? Сделали козлом отпущения? Взвалили на него все дела? Свели счёты? Решили сместить? Казнить? Его?

Он швырял в стену миской и пинал визжащего Гестаса, упрекая его в чём-то, что было неясно ему самому. От бессильной тоски иногда, рассвирепев, со всей силой ногой бил по голове умирающего Нигера – тот только булькал в ответ.

Поздно ночью Бар-Авву вдруг вызвали из подвала. Нацепили ручные и ножные кандалы, вывели тайным ходом из дворца и повезли куда-то в наглухо закрытой холстом телеге. Он слышал топот коней и ненавистную римскую речь.

В телеге пахло грязью и гнилью. Холстина накрепко прибита к бортам, никаких щелей. По доскам пола переползают влажные блики. Прыгают куриные кости. Может, это жрал свою последнюю курицу какой-нибудь смертник, которого везли на казнь? Вор старался не дотрагиваться до костей, хотя усидеть на корточках нелегко – телега подскакивала на колдобинах, и приходилось, под звон кандалов, хвататься руками за липкие борта и скользкий пол.

Телега встала. Его выволокли наружу, накинули на шею верёвку, а на голову мешок и повели, подгоняя:

– Быстрее, быстрее!

Он ругался:

– Воздуха дайте!

Но его тянули дальше, приказывая молчать и пиная в бока. Повороты. Сквозняки. Ругань. Запах горелого лампадного масла. Звон металла, упало что-то, хохот, скрежет, брань солдат… Сколько их за спиной, он не знал: три, четыре?.. Вот остановили, растянули цепи, замерли. Потом сняли с головы мешок.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.