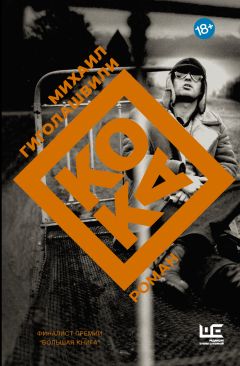

Читать книгу "Кока"

Автор книги: Михаил Гиголашвили

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

34. Новогодье

Конец декабря. Новостей нет, адвоката не видно. Дни темны.

И следак-живоглот на допросы не вызывает! Но это хорошо – если бы перекинули статью на до пятнадцати, то явился бы небось, мудак проклятый, коняга в очках! Свиданий тоже нет, только передача от мамы Этери с сигаретами, чаем и конфетами-трюфелями, при виде коих Трюфель с размаху вмазал себе по лбу кулаком:

– Вот! Вот они! Во всех магазинах! Наша фабрика!

Сидеть в большой камере оказалось куда веселее, чем на спецах, и Кока, поглаживая бороду, улыбался своей прежней наивности, когда просил посадить его в одиночку. Нет, в одиночке человек дичает. Чем заниматься там?.. Только романы писать, как Лев Толстой, часто поминаемый бабушкой в воспитательных целях (“В десятиметровом подвале «Войну и мир» написал!”).

Верховодил в камере кавказский кулак с Замбахо во главе. Остальные кентовались кто как, но настоящими связками это не назвать, так, кенты по салу. А кулак выступал единым фронтом – пять человек могут госпереворот устроить, не то что камеру в ежовых рукавицах держать, особо такие, как плечистый здоровый Хаба и Али-Наждак, широкой кости, с ручищами водилы-рейсовика.

Шутки и смех звучали часто, но никто не позволял себе реплик о религиях и нациях – это было опасно и грозило стычками и хаосом, хотя иногда проскальзывали анекдоты про армянское радио, Рабиновича или татар, любителей мальчиков. Но никто не принимал это на себя, только раз Рудь назвал чеченцев “злобни звири”, за что и получил от Хабы безответную затрещину и должен был объяснить, рассказав, как чеченцы выжидали, пока он, Рудь, с пацанами сеяли коноплю за полями кукурузы, поливали, собирали, сушили, а потом являлись и всё отнимали:

– А що це, що не звирство? Люди весь рик працюють, а вони приходять – и все забирають, як ниби ми шмаркачи! – На что Хаба пренебрежительно сплюнул:

– Да пошёл ты на хрен со своей дурью! Правильно с вами, обкуренными овцами, делали, что отнимали! Не хуй барыжничать!

– Ми для себе, – пытался возражать Рудь. – Рик роботи – и все дарма? Прийдуть, як те раптори, и всё заберуть…

– Да? Для себе? А как докажешь? Обоснуй, не то, клянусь сердцем аллаха, соплями умоешься!

И Рудь заткнулся – как доказать такое?

Замбахо в такие разговоры не вмешивался – сами разберутся. Он ловкий руль, знает, кому что поручать, умело распределяет обязанности таким макаром, что все работают на общее благо. Так, чай и чифирь он поручал Рудю. Глухого Лебского не беспокоил. Передачи делил и фасовал Трюфель, он этому хорошо научился на своей фабрике. Всякими делами вроде отсылки-приёмки “коня” и контактов с вертухаями занимался, тощий Тёща, бывший профсоюзный работник, умевший ладить с людьми. Если надо силу показать – на подхвате Али-Наждак и Хаба. За чистоту на столе и в “телевизоре” отвечали Тёща и Трюфель – они убирали стол, огрызки складывали в особую миску для придурка, а тот вылезал из своего угла, когда надо делать что-то грязное – мести камеру, драить очко. Гагик вёл бухгалтерию, записывал приходы и расходы, планировал и распределял. В общак клали денег кто сколько мог, совместно что-то покупали и посылали подогрев ворам, хотя им, как первоходкам, это было необязательно.

– Первый ср-рока не впр-рока, ахпер-джан! Не обязаны платить! – возмущался Гагик, откладывая в конверт воровскую долю.

Али-Наждак заведовал продуктами: следил за свежестью воды в миске с большим куском сливочного масла, брезгливо менял на сале солёные влажные тряпки. Варил яйца в трёхлитровой, тщательно спрятанной банке. Лук и чеснок вешал на решётку в невесть где взятом чёрном дамском чулке – битком набитый, он был похож на бугристый причудливый окорок.

Иногда начиналась эпидемия каких-то пустых занятий: все вдруг бросались шить кисеты – хотя кому они нужны?.. Или день и ночь шёл отлив медальонов из жжёных целлофановых пакетов, довольно уродливых, отчего в камере стоял чад и дым. Или неожиданно все принимались вить корявые браслеты, часами распуская на нитки носки или свитеры. Или рисовали пастой и фломастером на платках всякую ересь.

Прошла даже эпидемия переписывания друг у друга стихов, и огромный Лом, перенося текст из рваной книжки в свой блокнот, шептал по складам:

– …за… ре-шёт-кой… в… тем-ни-це… сы-рой… кро-ва-вую… пи-щу… о, ёб… клю-ёт… под… ок-ном!.. Ништяк!.. Жене покажу!..

А Тёща переписывал с мятого листка совсем уж бредовое:

Я отвезу тебя в Нижний Тагил,

Где ничего, кроме тьмы и могил.

В Нижнем Тагиле оставлю одну —

Будешь от холода выть на луну.

Сам не останусь, уеду назад.

Там тебя волки однажды съедят.

Это ужасный, безжалостный край,

Так что не вредничай и доедай…

Когда Кока спросил, что это за ужас и кто что должен доедать, Тёща важно объяснил, что это он переписал для младшей дочери, которая плохо ест.

– Она будет капризничать, а ей мамка этот стишок скажет, и доча с испугу всё съест! Детская считалочка!

“От такого можно навсегда аппетит потерять!” – подумал Кока, но промолчал: пусть человек развлекается!

Коке, как самому грамотному, поручалось читать и толковать переписку с органами и адвокатами, писать жалобы, ответы на отказняки, апелюхи-апелляции, касухи-кассации, протесты и всё другое, чем целыми днями заняты зэки. Вначале он делал это для кавказского кружка, потом и другие потянулись с просьбами, да не с пустыми руками: грели конфетами, сигаретами, банками голландской ветчины, чаем, печеньем. Он всё отдавал в общак, радуясь, что это заработано им самим, своим трудом и головой, что он может быть полезным. Для Коки и самого это было неожиданностью – узнать, что он многое может! Впервые в жизни он ощутил свою нужность людям, притом серьёзную, ведь речь шла о жизни и смерти. И это новое чувство прочно овладело им, понравилось, придало сил и энергии, – оказывается, и он на что-то способен! Вот где пригодилось знание русского языка!

Недаром, видать, бабушке и дедушке было поручено обучить Коку с детства русскому – всем известно, что без русского карьеру не сделать, в Москву на учёбу и работу не поехать, о чём тогда мечтали многие. Бабушка рьяно взялась за дело – и с тех пор говорила с Кокой только по-русски, а дед читал с ним русские сказки и детские книжки. А потом, в период запойного чтения, Кока и сам читал книги и переводы на русском языке (грузинских переводов было мало). Телевизор и контакты с многоязыким двором довершили картину. Кока не только знал русский как родной, но и говорил на том культурном дворянском языке, на каком говорила бабушка. И вот где это сослужило службу!

Кока и в камере читал, хотя книги из библиотеки приходили разные, всё больше старые советские издания, но была и классика, а она, известно, действует успокаивающе. Том Тургенева перечёл запоем, забыв и о камере, и о зеках, и о вонючей параше, которую придурок, понукаемый Рудем, каждое утро чистил сапожной щёткой.

С этим Рудем, задиристым парнем, у Коки как-то произошла стычка. Он вообще всё время нарывался: то “Кок-ко-ко!” ему скажет, то “Кокошей” обзовёт. Кока предупредил: называть его следует Кока, Николай или Мазила, на что Рудь огрызнулся: “Дивись, який гордий!” Началось всё с утреннего чифиря – Рудь спросил Коку, класть ли ему сахар? Кока в гаме не расслышал, и Рудь громко повторил:

– Кокоша, твою мати!.. Тоби цукор класти?

– Чью мать? – застыл Кока с кружкой в руке.

– А що такого? Твою, якщо що…

Кока не дал договорить, через стол ударил парня кружкой по голове, попал по губе. Со звоном полетела на пол посуда. Рудь, в крови, полез на него, но Хаба ударом кулака успокоил его. Однако в коридоре уже услышали шум драки. Какун, дежуривший на беду, распахнул дверь.

– Что такое? – Увидел кровь на Руде. – Кто дрался? Кто его избил? Говорите, не то всех на мороз выгоню в одних портках! И водой оболью!

– Я дрался, – сказал Кока (он хоть и опасался, как все, проклятого Какуна, но подвести камеру не мог).

– Пошли! Шевели прохорями! Я тебе борзометр-то укорочу, зверюга! – зловеще пообещал вертухай.

– Куда его, Какун? Он ни при чём! – заступился Замбахо, но вертухай железной рукой вывел Коку из камеры и погнал по коридору по лестнице вниз:

– Шевели окороками, нерусь!

“В «круглую» ведёт, бить”, – понял Кока обречённо и не сдержался:

– Тоже мне, нашёлся великий русский!.. На свои глаза посмотри!..

– Молчать, сука! Чмо носатое! – Какун больно ударил его дручком по плечу.

В подвале приказал свернуть в закоулок. На повороте пихнул в спину. Они упёрлись в закут, в дверь с кривой, белой краской надписью “КАРЦЕР”.

– Посиди, подумай, как себя вести! – Какун втолкнул Коку внутрь и запер дверь.

Первая мысль: “Хорошо, что не в «круглую»!” А дальше…

Глухой подвал. Смрад и мрак. Слабые блики вползают через решётку в двери.

Скамья из двух железных полос шириной в две ладони – ни сесть, ни лечь. В углу – парашная облезлая кастрюля с погнутой крышкой. В другом углу – бак со стоялой водой и цепной кружкой, зелёной от грязи.

Ползают две мокрицы, но тараканов нет – видно, нечем им тут поживиться. На стенах – разводы сырости и плесени. Какие-то отметины углём – кто-то считал дни, а может, и недели или даже месяцы…

“Вот тебе одиночка. Хотел? Получи!” – думал Кока, опускаясь на корточки.

И холодно. Его взяли из камеры в одной рубашке, а тут сырой подвал…

Время шло. Он замёрз, не ощущал ни рук, ни ног. В голове – гарь и хмарь.

Мысли смёрзлись, смялись, как машины на автосвалке в Германии. “Когда это было?.. Когда выйду – буду честно жить!.. Брошу курить!.. Пить!.. Составлю каталог домашней библиотеки – бабушка уже десять лет просит!.. Буду заниматься спортом!.. Найду работу!.. Женюсь!.. Заведу детей и семью!..”

Под эти мысли он следил за причудливым ходом двух мокриц возле параши. Игриво извиваясь, они ползали кругами, явно в хорошем настроении заигрывая друг с другом. Вспомнился герой “Мотылька”, евший в карцере червей…

В тот благословенный майский день, когда им одолжили видеокассету с фильмом “Мотылёк”, они с Нукри первым делом поехали на Дезертирку, купили молодую картошку, баранью ногу, шмат копчёной ветчины и раннюю клубнику. Дома отдали бабушке мясо и картошку для жарки, а сами вытащили из морозилки бутылку “Сибирской”, выпили по три рюмки, догнались добрым косяком и уселись смотреть фильм. Тогда видеть все эти ужасы было не страшно – чего бояться?.. Дом, свет, май!.. Тепло, солнце, родина!.. Все двери и окна открыты. Со двора крики детей. Где-то поёт Далико, ученица консерватории. Вяло препираются Лали и соседка-еврейка из-за места для сушки белья. Стучат нардами соседи, а проигравший уже моет под краном бутыль для пива…

“Что ещё надо для счастья?.. Не понимали тогда, а теперь поздно!.. О господи! Спрятаться бы ото всех, чтоб его никто никогда не нашёл!.. Куда-нибудь на необитаемый остров! Или в шкаф, как он раз проделал с учительницей немецкого языка, когда совсем уж было невмоготу заниматься, и с тех пор помнит то ощущение комфорта, какое даёт тайное, невидимое людям место.

Дом Коки был построен в прошлом столетии, как и многие дома в районе. Вход – и через подъезд с мозаичным полом, и через двор с чугунными воротами. Квартира просторная, с четырёхметровыми лепными потолками, с полутораметровыми стенами, где таятся огромные стенные шкафы, там удобно прятаться. На большой галерее Кока в своё время катался на трёхколёсном велосипеде, старательно объезжая столетний сундук, хранящий стопки патефонных пластинок и кухонную утварь для готовки больших столов: котелки, сковороды, ступка, весы, запасы свечей, мыла, соли. Ещё две кладовые, ниша с резным буфетом. Огромные вытянутые окна, закрытые летом от зноя ставнями с медными массивными щеколдами. Заходить домой в жаркий день было счастливым спасением – толстенные стены надёжно хранили прохладу. Окрошка со льдом или арбуз из холодильника дополняли картину рая в жарком пекле лета.

Ему тогда было уже лет двенадцать. Решили подтянуть немецкий, наняли старую учительницу немецкого, фрау Эльзу, жившую около сорок пятой школы. Она приходила два раза в неделю и первое, что делала, – садилась к столу и говорила:

– Sei nicht so frech, mein Junge! Mach doch schnell Tee oder Kaffee![193]193

Не будь таким наглым, мой мальчик! Сделай поскорее чай или кофе! (нем.)

[Закрыть] – А потом уж следовал нудный урок.

И вот Кока от отчаянной тоски перед уроком влез в стенной шкаф. Слышал, как пришла немка, как они с бабушкой шаркают по квартире, скрипят дверями, недоумевая, куда делся ребёнок, только что сидел в галерее? – причём немка возмущалась:

– Такоф малышь – и хулигэн! Убешаль! Он не хотить ушить! – И, получив пять рублей, удалилась.

Через некоторое время Кока вылез из шкафа и тихо сел в галерее. Когда вошла бабушка, как ни в чём не бывало невинно спросил:

– А что, фрау Эльзы ещё нет?

– Ты?.. Где ш-ш-шлялся?.. Где ш-ш-шатался? – зашипела бабушка.

– Как где? Сперва в туалете, потом тут сижу. Учебник читаю, к уроку готовлюсь… – И тут не сдержался, счастливо рассмеялся, а бабушка, всё ещё не веря своим глазам – как это, они же искали мальчика, как могли его просмотреть, сразу обе свихнулись, склероз?.. – поспешила за вечной и верной помощницей в житейских передрягах – валерьянкой…

Вот бы и сейчас спрятаться, как тогда, в шкаф, среди бабушкиных платьев, пахнущих нафталинным запахом времени!..

Так сидел он несколько часов, беседуя сам с собой. Почему-то до боли в ушах захотелось вдруг попасть на какой-нибудь день рождения, “вариант”, где обильно накрыт стол, отлично одетые парни ухаживают за душистыми барышнями, а после вечеринки, ради остроты кайфа, нещадно трахают их где-нибудь в подворотне, или в заброшенном здании, или на чердаке, или в подвале. Так он поступал с одной светской львицей, которая после раутов, выставок и ресторанов тайком приезжала в Сололаки, и Кока вёл её во двор пожарной команды на улице Цхакая. Они пролезали через дыру в заборе и долго-долго наслаждались друг другом на больших сиденьях пожарных машин. А потом тихо, как кошки, выскальзывали оттуда, львица ехала домой на такси, а Кока, окрылён, освобождён, облегчён, поднимался по Чайковского в свой двор, где обычно в это время ещё доигрывали в домино и допивали пиво – дань проигравших…

Он приготовился сидеть всю ночь, но вдруг раздались шаги, решётка лязгнула, на пол шмякнулось что-то тёмное, шаги молча удалились.

Целлофановый пакет!

Он с опаской заглянул внутрь. Хлеб и две пластиковые бутылки – с водой и водкой! Такого подарка герой “Мотылька”, не получал! Из хаты подогнали!..

После первых глотков стало тепло и благостно. Хлеб хорош, водка даёт прилив сил. Отяжелев от внезапной еды и питья, Кока кое-как примостился на шконке, проклиная рабочих, что монтировали её: “Чтоб у них руки отсохли, проклятых! Не могли пошире сделать?”

Задремал.

Но был разбужен каким-то странным шумом. Что это?.. Шелест?.. Шёпот?.. Шуршание?.. Шорох?.. Шаги?.. Шныри?.. Шакалы?.. Шавки?.. Не та дверь страшна, что лязгает, а та, что тихо отворяется!.. Но нет, дверь молчит.

Стал в страхе оглядывать тёмные углы потолка.

Вдруг ему показалось – на стене явлено лицо! Стал всматриваться в тень.

Да это не лицо, а лик великой царицы Тамар! В неё Кока влюблён с юношества, с того дня, когда бабушка прочитала ему из Иоанна Шавтели, что царица Тамар правильно сложена, имеет тёмный цвет глаз, розовую окраску белых ланит, застенчивый взгляд, а язык её чужд всякого грубого слова. Особо Коку привлекал застенчивый взгляд – что таится под ним? Потом он влюбился в портрет из учебника истории, где взгляд царицы был уже не застенчив, а всепроникающ, словно она знает о тебе всё, заранее прощая грехи и огрехи, как и пристало христианке. А жила она восемьсот лет назад!.. Интересно, где были расположены её покои в Тбилиси? Или во Мцхета?.. Где жил двор? Где вершились дела?.. Где вообще в Тбилиси дворцы царей? Есть только один, царицы Дареджан… Ходила ли царица Тамар по Сололаки? И был ли тогда Сололаки?.. Цвели ли прохладные сады, где отдыхает знать, пируют купцы, пьянствует простой люд и даже джигары-абреки, завернувшись в бурки, ночами осторожно заходят прокутить при свете факелов награбленное добро, только для этого им и надобное?..

Лик на стене пульсировал – то появлялся, то исчезал. Кока тянул из бутылки водку и представлял себе, как перед Шамхорской битвой царица Тамар, босая, прошла через весь город в храм Метехи, где и молилась до утра, а назавтра битва оказалась выиграна под водительством отважного Иванэ Мхаргрдзели[194]194

Долгоплечие, длиннорукие (груз.).

[Закрыть], чей брат, Захарэ, был начальником личной стражи царицы, а их отец, Саргис Мхаргрдзели, верно и честно служил ещё отцу Тамар, царю Георгию Лаше и его супруге, царице Бурдухан.

“Историки думают, что эти Мхаргрдзели были курдами”, – обронила как-то раз бабушка, а на вопрос Коки, откуда взялись курды (с ними в районе были натянутые отношения), объяснила, что курды живут в Грузии с незапамятных времён, и, конечно, царица могла выбирать воинов себе в охрану за смелость, честность и верность. Оба брата – под два метра, с огромными ручищами, умелые бойцы. Интересно бы на них взглянуть!.. Во что одеты? Что едят? Что пьют? Как проводят время? О чём беседуют? Поймём ли мы их, если услышим?.. Какие тосты звучат за столами? Какие кушанья подаются? Какая музыка играет?.. Говорят, у царицы есть ручной лев, который ходит за ней, как собака, сидит рядом на пирах и плачет человечьими слезами, когда его загоняют на ночь в клетку, разлучая с хозяйкой…

Лик царицы неуловимо преследовал Коку всю жизнь: когда он видел женщину, ему сразу становилось ясно: нет, это не царица Тамар!.. И взгляд не тот! И глаза не те! И стать не та! И улыбки – не те!.. Наверно, поэтому Кока никак не мог жениться – в живых девушках всё было не так, как у великой царицы…

Но нет! Одна его любовница, Элико, была похожа на царицу! Она была красива, он любил её, ревновал, а как-то раз даже набросился на машину, полную парней, которые подвезли её к дому, у которого он караулил уже пару часов. Держа правую руку в кармане (словно там пистолет), Кока властным движением левой руки остановил машину, громко спросил, кто такие, отчего парни в машине струхнули и поспешно объяснили, что они – родственники, подвезли Элико с келеха. “Проезжайте!” – не вынимая руки из кармана, разрешил Кока, и машина поспешно рванула с места. Да, он страдал в любви и от любви, а женщинам нравилось, что он шумит, проверяет, ревнует – значит, любит…

В итоге эта красивая, но (как все красивые) странная Элико оказалась вруньей высшего пилотажа. О себе рассказывала, что её отец – богатый цеховик, денег куры не клюют, сам ездит на “мерседесе”, носит золотые часы и запонки, ведёт разгульный образ жизни, ни в чём себе не отказывает и, чувствуя вину перед дочерью за развод, всё время задабривает её подарками и деньгами – вот вчера дал пару стольников, пошли в ресторан?.. Ну, раз цеховик с золотыми запонками дал – почему не пойти? И Кока ходил, то с Нукри, то с Рыжиком, то с покойным Художником, врунья платила за всех, покупала на всю компанию гашиш и таблетки, приглашала в загородные рестораны – словом, изо всех сил показывала свою любовь к Коке и уважение к его друзьям.

А потом выяснилось: никакого папы-цеховика нет и в помине, а деньги она занимает у кого попало, не отдаёт, хитрит и виляет, что-то продаёт и перепродаёт, не гнушаясь мелкими кражами и прикрываясь то больной матерью, то сестрой, попавшей под трамвай. Кока поскандалил с ней. Она как будто притихла, а на самом деле, обобрав всех своих знакомых, начала тайно занимать деньги под Кокину семью: дескать, у Гамрекели бабушка больна раком, срочно нужны деньги на операцию, только никому об этом не говорите, неудобно, они скрывают. Многие сололакские старожилы знали семью Коки, давали деньги, но одна старушка позвонила узнать, как здоровье бабушки. Тогда и вскрылись все пружины и винтики этих грязных обстоятельств, после чего брезгливый Кока заплатил за лгунью долги, но больше желания встречаться с ней не имел, хоть и понимал, что делала она всё это для того, чтобы казаться важной и нужной Коке и его друзьям…

…Поздно вечером дверь лязгнула. Какун сурово позвал:

– Одумался? Ещё драться будешь? Вперёд!

В камере его встретили с уважением: усадили за стол, начали кормить бутербродами, поить чаем. Замбахо накинул ему на плечи свою куртку:

– Замёрз наверно? Кожак согреет! Мы тебе подгон подослали!

– Спасибо, друзья! Всё в ёлочку! – отвечал растроганно Кока, пил горячий чай, ел бутерброды с бастурмой и думал: какое счастье сидеть в светлой камере с людьми за столом! На радостях он заключил мир с Рудем – тот через силу повинился за мат, что было милостиво принято: понятно, вырвалось, понятно, не хотел, понятно, сболтнул, всё ясно, хоккей! Проехали!..

Как-то в кормушке возникла жирная морда Сала.

– Гамрик, ты же вроде во Франции жил? По-немецки шпрехаешь?

– Ну.

– А подь сюда. Понимаешь, какое дело. – Сало говорил, стоя у открытой двери (все насторожились). – Тут немчик попался, ни слова по-нашему не сечёт, балакает что-то на своём, никто не волокёт. Чего-то возмущается, слюной брызжет. Чего ему надо, прошу, узнай!

– Раз просишь – узнаю! – сурово сказал Кока, вылезая из-за стола.

На втором этаже они подошли к камере под номером 22.

Сало сказал что-то в кормушку, отпёр дверь. В коридоре появился щуплый, всклокоченный, как воробей в луже, парень европейского вида в дорогой куртке с пятнами крови и удобных шузах на застёжках. Он щурился, мигал глазами.

– Я понимаю по-немецки. Меня зовут Кока. Вы кто? В чём дело?

– Ну, слава богу, хоть кто-то! – обрадовался парень. – Я – Ингольф Хёффель, спелеолог, знаете, что это такое? Изучал на Кавказе карстовые пещеры. Вечером сидел у костра, пил чай. Появились какие-то пьяные монстры, деревенские дылды, отняли камеру, фонари, каску с лампой, порвали тетради с записями, избили зачем-то, очки растоптали, а потом сами вызвали милицию, что-то ей наговорили, я же ничего не понимаю и не вижу без очков, у меня минус семь диоптрий! Меня забрали, переводчика нет. Они что-то спрашивают, я не понимаю. Вот бумагу дали. Что тут написано, будьте добры пояснить! – с надеждой подал Ингольф мятый лист. – Здесь сидеть невозможно! Это какой-то ад! Срут там, где едят! На что это похоже? У нас свиньи лучше живут!

– А вы какой немец? Осси или весси?

– Какая разница? Сейчас всё едино. Весси. Из Бремена. Что там написано?

– Написано, что гражданин Ингольф Хёффель, будучи в нетрезвом состоянии, ругал Россию и осквернял пещеру, мочился на стены, а на замечания молодёжи вести себя прилично набросился на них с кулаками, они вынуждены были обороняться. Таким образом, действия гражданина Хёффеля Ингольфа подпадают под статью “Хулиганство”, часть вторая, до пяти лет…

Кока перевёл, как мог. Ингольф обомлел:

– Что? Они хотят меня тут пять лет держать? Я требую консула!

Кока сказал об этом Салу, тот захлопал глазами.

– Где ж я ему консула найду? Завтра начальник придёт – разберётся. Пусть он главначу про консула цынканёт, а наше дело маленькое: выпустил-повёл-привёл. Переведи, пусть до завтра тихо сидит и не буянит, не то сокамерники ему шею намылят будь здоров. Мигом под телеграфный столб отшлифуют!

Кока перевёл и это. Ингольф в отчаянии схватился за голову:

– О, готт! Что это? Как? Говорила мне Марта – куда тебя несёт к русским, ты что, сдурел? И она была, как всегда, права! Я, дурак, поверил, что тут перестройка, демократия, русские стали цивилизованными, вышли из-за железного занавеса и всё теперь будет, как у нас на Западе! И вот результат! Конец! Конец! Тут нормальный человек выжить не может! Это какое-то Средневековье! И очков нет!

Сало дождался конца монолога и указал дручком на дверь:

– Давай! Нах хаус, на хрен! Партизанен! – Ингольф, опустив плечи и голову, ощупью ушёл в камеру, а Сало, запирая дверь, ворчал: – Последнее дело – с фирмо́й связываться! Тут сидел один французик, так тоже покоя не давал доёбками про грязь и тараканов, пока зэки его не отоварили за милую душу – тогда заткнул хлеборезку!

С немцем так просто не кончилось. Наутро Коку вызвали переводить к главначу. Туда доставили Ингольфа – тот затравленно и уныло топтался, оброс кустиками щетинок.

– Русская тюрьма – это ад! – перевёл Кока его первую фразу, но Евсюк, щекастый, брылястый, задиристым воинственным тоном парировал:

– Не хуже ваших концлагерей, где вы людей жгли! Ладно. На что жалуется?

– На всё.

– Ясно. – Евсюк побарабанил по столу, пододвинул немчику печенье и бутерброды: – Угощайтесь!

Но немчик смотрел подозрительно, еды не брал и нудил про разбитые очки, про консула и правозащитников – сейчас перестройка, не тоталитаризм, почему его держат в скотских условиях? Где адвокат, переводчик? Как заказать новые очки? Никто не хочет разбираться, а он сидит ни за что! Его обокрали, избили – и он же ещё и виноват?

– Эк куда его занесло! Скажи ему – перестройка всё, капут, кончилась! Теперь обычная мозгостройка пошла! Спроси лучше, зачем наших пацанов отбуцкал? В деле всё чёрным по белому написано! – Евсюк отдулся после доброго глотка чая.

Немчик пыхнул губами:

– Пф-ф… Кого я бил? Меня избили!

– Суд разберётся.

– Он просит перевести его в другую камеру. Думает, будет без тараканов.

– Без тараканов не бывает! Зэки ж постоянно хавают, крошки в камерах, – вздохнул Евсюк (а Кока подумал: “Врёшь! Есть чистые камеры – одну такую недавно видел, где тепло, светло, зелёная лампа, телевизор и ореховое варенье!”). – К бабам на этаж его, что ли, перевести? Там коридоры почище, зэчки сами убирают, – вслух подумал он. – Переведи ему: я уже известил начальство о консуле. Адвокат ему тоже будет предоставлен. Когда? А я нешто знаю?.. Пока там канцелярские менты разберутся… Знаешь что – бери его к себе в камеру! У вас там потише и порядок есть, – вдруг предложил главнач. – И успокой его ради бога! Мне эти заморочки вовсе не нужны! Будь добр, помоги! И Замбахо от меня скажи, чтоб приголубил фрицёнка!

– Обязательно. Давайте. У нас ещё пара мест свободна, – благосклонно согласился Кока, чем вызвал радость у Евсюка, приказавшего завернуть в салфетку бутерброды для пацанов в хате.

Так Кока вернулся в камеру не один, а с обалдевшим немчиком. Объяснил братве, в чём дело. Немчику дали место, полку в “телевизоре”, угостили чаем, объяснили, что матрас и прочее он получит завтра, сейчас склад закрыт. Своих вещей у него не было. Замбахо спросил, за что его взяли. Кока вкратце рассказал.

– Да, не повезло бундесу – в наше дерьмо попал! – сокрушался Тёща, предлагая немчику печенье с маслом, отчего у того затряслись руки от благодарности.

Хаба спросил, где он сидел, почему так зашуган?

– Тамь, тамь сидьель! Ин камер! – пытался по-русски говорить немчик, тыча пальцем в пол и уплетая вместе с печеньем хлеб с колбасой. – Инферно! Сьюмащечи дом, грязни хат!

– А он думал – ему шницели подавать будут? – рассмеялся Трюфель, подкладывая оголодавшему немчику сыр и галеты.

– Я, я! Шницель! Наш турма давайт! – ответил Ингольф (его сразу прозвали коротко – Гольф).

– А он откуда знает? Сидел?

Оказалось, что Гольф видел по телевизору, как арестанты в немецкой тюрьме на обед могут выбирать между шницелем, фрикадельками и гуляшом, а гарнира – пюре, тушёных овощей, риса или жареной картошки – бери сколько влезет.

– Как ему наш борщ? – шутил Тёща.

– Боршт? У! Хорор-фильм! Шреклих! Унд дас… Кашья кушаль!.. О готт, – перешёл на родной язык немчик, – что едят эти русские!.. Кому мы проиграли войну!..

Кока этого не перевёл – Лом и Рудь и так смотрели на Гольфа злобно и нарывисто, зачем обострять? – но немчика тихо предупредил:

– Ты потише с такими речами, за них и отхватить можно… Вы, кстати, потому и проиграли войну, что мало “кашья кушли”…

Когда Гольф узнал, что Кока и Замбахо – земляки великого Сталина, то стал жать им руки и хвалить вождя: Сталин нам помогал, посылал металл, танки, самолёты, а глупый фюрер напал на него.

– Сталин от фашизма мир избавил! И всех советских держал за железным занавесом, дал нам отстроить Европу, на ноги её поставить!

Потом Гольф доверительно сообщил Коке, что он из солидной бременской семьи, отец и дед – зубные врачи, деньги есть, только как их сюда, в Россию, переправить? И кому дать, чтобы покинуть это инферно? В прежней камере говорили, что можно дать деньги и выйти – так ли это?..

Надо подумать. Посоветоваться. Сам Кока малосведущ в таких вопросах. Замбахо тоже не умел с финансами обращаться. Зато Гагик был тут как тут.

– Очень пр-ростой, бана! – начал каркать он. – Здеся откр-рывай счёту и пер-реводи, эли, откуда хочесь, хоть с Север-рной полюсы!

– Как из тюрьмы счёт открыть? И кому переводить? Кто-то же должен их получить?.. – вздыхал немчик.

Гагик сделал умное лицо.

– Да, пр-р-роблем, бр-рат… Но ничего, эли! У меня есть в банке знакомый! Он сам счёту откр-роет, сам получит, сам закр-роет…

Немчик обрадовался, но Кока, заметив нехорошие отблески в чёрных глазах Гагика, по-немецки отсоветовал Гольфу поручать такое дело неизвестно кому. А Гагику сообщил, что немчик не рискует отдавать деньги в незнакомые руки.

– Эли, как незнакомые? Это Напик, Наполеон, тёти Сир-р-рануш племянник, ар-ра! В банку пашет как звер-рски! – начал было Гагик, но Кока махнул рукой, и Гагик замолк.

Гольф прижился в кавказском углу. Со всеми вместе клеил коробочки и кораблики к Новому году, поднося рукоделие близко к лицу. Или писал что-то в тощей тетрадке, низко склоняя голову к странице. Или шатался, как сомнамбула, по камере, натыкаясь на стол и нары, хоть Тёща от души предлагал ему свои очки, не желая понимать, что у него очки для чтения, а Гольфу нужны для дали. Немец даже выучил несколько главных русских слов и часто повторял их (будучи уверенным, что язык надо учить в диалогах и вслух):

– Началнык! Турма! Борщт! Кашья! Лошка! Тариелка! Сол! Объед! Ужынь! Водька! Миасо! Хлиеб! – И совсем неизвестно откуда: – Микоян-котльет-великан!

Особое оживление начало царить в тюрьме перед Новым годом. Этого праздника ждут все – и зэки, и вертухаи, и начальство. По камерам, как обычно, пошли разговоры об амнистии.

– Сталин всегда к Новому году выпускал. И Берия большую амнистию делал. А от этих сук разве дождёшься? – ворчал Лом, налаживая гирлянду из конфетных фантиков (нанизывал иглой на нитку, закреплял узелками).

– Умный очень ты! Сталин, значит, сперва сажал всех, а потом кого-то выпускал? Что с чеченцами сделал этот усатый сволочь? – грозно спрашивал Хаба, и все качали головами: “Знаем, выселил!” – Он шайтан был! Эти, которые сейчас, – шайтанята, а он был настоящий сатана!

– А за что он вас выселил? За то, что чёрного скакуна и золотую шашку подарили гауляйтеру! Хлебом-солью фашистов приняли! Вот за это! – зло ввёртывал Лом.